【香港可以參考嗎?】 倫敦1930年代發電站保育變公共空間 Culture for Tomorrow網上研討會邀建築師、總監談心得

城市古蹟印證了地方的歷史和文化,要如何保育才能既保留歷史價值,又能善用空間?不妨參考來自英國倫敦的例子。建於 1930 年代的巴特西發電站(Battersea Power Station)位於泰晤士河南岸,自 1953 年起為全倫敦供電,曾經是英國第 3 大發電站。其建築以紅磚天主教堂為藍本,在英國已經碩果僅存,因此,即使它在 1983 年停止運作,但仍然是當地著名地標,且被列為二級重點保護建築,連電影《皇上無話兒》、《蝙蝠俠 — 黑夜之神》也曾在此取景。

歷史建築並非「齋睇無用」,國際著名建築師事務所 WilkinsonEyre 近年就將巴特西發電站全面翻新,活化成大型複合設施,集購物、餐飲體驗、活動場地、辦公大樓、住宅公寓於一身,令泰晤士河南岸重新煥發活力。

由新世界 CEO 鄭志剛創立的非牟利機構 Culture for Tomorrow 將舉辦《活化古蹟 保育皇都》網上研討會系列,首場於本周四(7日)進行,以「電照風行:倫敦巴特西發電站活化計劃」為主題,邀請到 WilkinsonEyre 建築事務所建築師及總監 Sebastien Ricard 分享活化巴特西發電站的設計概念和心得,同場亦有 WilkinsonEyre 建築事務所總監及香港分部負責人 Matthew Potter、UNESCO 亞洲文物建築保護與管理講座教授、新加坡國立大學設計與環境學院建築系系主任何培斌教授,交流本地活化項目的見解。

《活化古蹟 保育皇都》—「電照風行:倫敦巴特西發電站活化計劃」

日期︰ 2021年10月7(星期四)

時間︰下午7時至8時

主講嘉賓︰

Sebastien Ricard

Matthew Potter

主持︰

何培斌教授

語言︰英語

費用︰全免

相關文章

【與AI的距離】拒絕後製 探索建築空間幾何 在城市尋找靈魂的意大利籍攝影師:藝術是了解真相的途徑

生活在香港這個五光十色的都市,你我的眼睛都看慣千變萬化的事物。彈指之間,透過AI、midjourney,甚麼畫面都能「造」出來。但,倘若我們回歸基本,影像在快門按下的一瞬間即被凝住,不作改動,你又會否不適應?居港19年,意大利出生的藝術攝影師Roberto Davolio堅持只用實體濾鏡,拍攝後不用Photoshop,攝下一幀幀疑幻似真的相片,「Boundary between what is real and not real is so close, we cannot tell the difference anymore(真假的界線很近很模糊,我們根本不能再分辨真偽)」。真真假假,你又懂得分辨真實與虛幻嗎? 文:Heidi Wong @heidi.is.strong | 圖: @roberto_davolio、Heidi Wong Roberto已經從事建築行業超過20年,他的創作靈感亦與他的建築學背景有關,希望利用攝影探索「心靈」與「空間」的共生關係,並挑戰大家對周遭建築物的觀察視野互動。在Roberto眼中,攝影是一種藝術,而藝術於他而言,是了解真相的途徑,「the closer you are, physically and emotionally, the better chance to experience and understand reality. (你與那環境越接近,不論是物理上還是情感上,你就有更大機會體驗及理解現實)」。 真實濾鏡 造就色彩變幻 正因為Roberto的作品於肉眼能見的真實景色差距甚大,曾有人質疑他並非沒有經過Photoshop「執相」。Roberto強調自己一按下快門按鈕後,所有相片都不會再後製,又形容攝影時候放置濾鏡是一個「intellectual

【重新想像域多利監獄】沉浸式域多利監獄體驗展《數碼熒房》 5大AR擴增實境遊歷大館

很久以前,香港的監獄是男女同囚,而且沒有把重犯與一般犯人分囚,直至1841年英國政府參考了美國費城東州教養所的監獄設計,興建了亞洲首座以「放射式」設計的監獄–域多利監獄,即以中心點分別左右延伸南北兩座監倉,並開始按性別、國籍及犯罪嚴重程度來進行囚禁。後來,日本亦有派建築師來港勘察,可見這座監獄對亞洲後代監獄興建的深遠影響。今天,雖然這座放射式監獄已成歷史,只留下部分建築,為了讓大家以建築、設計和歷史角度去欣賞它對香港發展的影響,大館邀請了新媒體藝術家曲淵澈和吳子昆共同創作全長30分鐘的沉浸式影像體驗《數碼熒房》,觀眾可以不一樣的方式感受並打破對監獄的既定印象。 觀眾首先走進F倉展室,觀看全長30分鐘的沉浸式錄像作品 — 監獄被分拆成放射線條,帶領觀眾的視覺穿梭監獄每個角落,然後再進入囚房、廚房、操場等,再配合不同生活的聲音配樂,加強大家對監獄生活的想像。。而觀眾也可以一邊觀看,一邊與不同場景互動,趣味倍增。在嚴肅的監獄,藝術家為大家製造了小驚喜,螢幕上不時出現小貓咪,考考觀眾眼力。 《數碼熒房》第二部分就包括五個擴增實境(AR),分別在監獄操場、囚室、監獄邊界和派藥房。以前的囚犯需要排隊向獄卒領取精神科藥物,參觀者可以透過AR,感受囚犯們當時的生活。 大館希望藉著數碼科技,重新想像及演繹香港的歷史建築,把它們的演化過程呈現觀眾眼前,揭示這些建築背後的理念,從而令觀眾更深入認識大館的文化古蹟背後的價值。 大館「數碼熒房」展覽 日期:2月17日至3月16日 時間:上午11時至晚上7時,每30分鐘一場,最後一場為6時30分 地點:大館F倉展室

【城市出走】香港街道與建築 一次寫生與攝影之旅

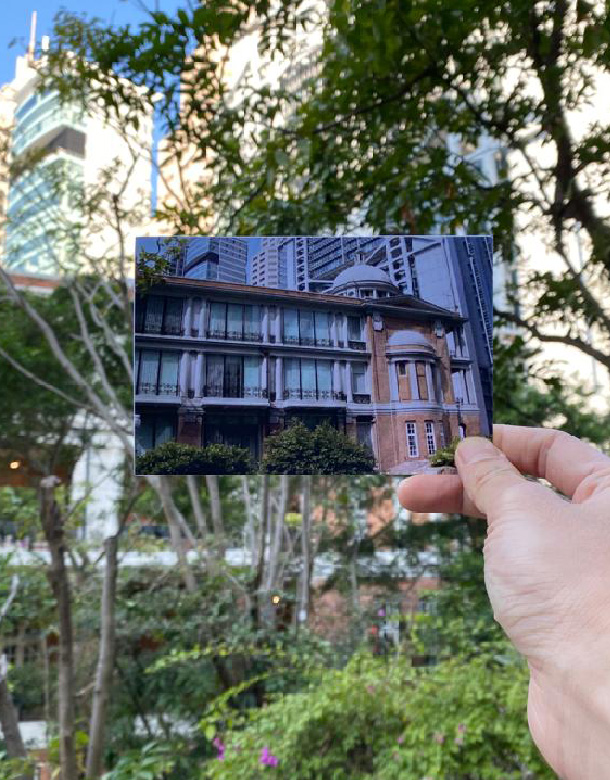

香港雖然是一座小小的城市,不同角落也有獨特的風味,太子、深水埗可以看到香港的土根生活、港島一帶則看到英國殖民的影子,你有花時間好好細看嗎?今個週末,建築署舉辦了「城市寫生」工作坊,大家可以用不一樣的遊歷方式出走香港,利用手下的畫筆繪下自己心中獨一無二的香港。此外,這個工作坊還有專人指導,不論是大人小朋友也適合參加。 另外,喜歡攝影的朋友也不要錯過「疊影香港」城市留影活動,參加者可以領取一套9款印有不同年代的香港地標明信片,然後親身再到相片的地方一遊,再舉起明信片與實景合照,上載至社交媒體再標籤#公共建築25載、#PublicArchitecture25A,便可以讓更多人看到香港的不同面貌。 「城市寫生」工作坊(一) 日期:2月18日 時間:下午2時至4時45分 集合地點:港鐵中環站K出口 繪畫景點:展城館 「城市寫生」工作坊(二) 日期:2月19日 時間:下午2時至4時45分 集合地點:港鐵中環站K出口 繪畫景點:香港大會堂 明信片領取點:香港大會堂、展城館、元創方、綠在灣仔

【建築師.建築課】「建築遊人」許允恆開箱香港之最 嚴選五大最高、最貴、最長摩天大廈

在香港這個城市穿梭時,把一幢幢的摩天大廈看在眼裏,它們是讓你喘不過氣的石屎森林,抑或是能引以為傲的東方之珠呢?建築好壞,並不是以造價來判斷。「建築設計應以人為本,由用家第一身出發去感受是否適合。」港、英註冊建築師和建築專欄作家許允恆解釋。說:他嚴選五幢香港之最摩天大廈,教我們如何欣賞屬於這座城市建築的美。 1. 滙豐總行大廈 位於中環皇后大道中1號的滙豐總行大廈,1986年落成,由霍朗明(Norman Foster)建築師設計,造價52億,是當時全球「含金量」最高的單幢大廈。這幢47層大廈高180公尺、室內樓面面積達10萬平方尺。 大廈建築採用「衣架型結構」的新嘗試,內部採用無柱式樓板結構,所有支撐結構也建於大廈外部,例如外牆標誌性的三角形結構,就發揮了承載結構負荷的作用,這個設計大大增加室內建築空間。此外,大樓樓頂有一個40公尺高的中庭,頂端放著一組巨大的鏡子,通過一個明亮的凹坑將陽光反射下來,穿過中庭直達公共廣場。這種設計最大限度地利用了自然採光,有助於節約能源。 2. 中銀大廈 中銀大廈位於金鐘花園道1號,1989年啟用時是香港最高的建築物,樓高70層,加頂上兩杆的高度,共有367.4米。 中銀大廈由著名華裔建築師貝聿銘操刀,大廈建築特點,是由四個不同高度結晶體般的三角柱身組成,呈多面稜形,此設計讓大廈減少使用30%的鋼根和20萬的燒焊費用,最終在沒有超出11億元預算下完成。 3. 花園道三號 花園道三號(前稱花旗銀行大廈),1992年建成,由建築師嚴迅奇設計。大廈與中銀大廈一同坐落於花園道,由於建成年份較晚,位置亦於中銀大廈之後,故大部分海景被遮擋,所以嚴迅奇把大廈設計為縱橫東西兩翼,東翼設計成弧型,西翼則為梯型,主要望向香港公園,同時保留部分海景。 4. 北京道1號 北京道1號由許李嚴建築師事務有限公司設計,外型猶如一艘航行中的帆船,獲得2003年香港建築師學會全年建築大獎。另外,大廈設計加入環保元素,頂部安裝太陽能發電板,為全港第一幢安裝太陽能發電板的商廈。雖然外型吸晴,但大廈在圖積上又長又窄的內部設計並無優勢,幸好建築師成功把其缺點轉化成優點,把部分樓層租用為餐廳用途,絕大部分座位都能欣賞到維港的絕美景色。 5. 環球貿易廣場 位於尖沙咀柯士甸道西1號的環球貿易廣場由KPF建築事務所任設計建築師,王歐陽(香港)有限公司任項目建築師,大廈樓高118層,是全港唯一超過100層的建築物,全球高度排名13。為了天然採光達至環境保護,天際100觀景台為全球首座採用雙層玻璃幕牆建造;而大廈到達最頂層的升降機並不需轉搭,是直接由地面直接爬升約475米至118層,為全港最長移動行程的升降機。 香港很多建築物也出於名師之手,只不過建築美學和巧思並不容易參透,此時我們需要的是一盞明燈--建築師許允恆曾參與世界各地包括香港(圓方、APM、I-Square等)、北京、倫敦、南非、聖彼得堡等地的建設項目,先後出版8本有關建築的著作,而他將會在11月17日起一連5個星期四以「港築‧賞析」為主題開課,分別會以香港作背景講解「摩天大廈」、「商業建築」、「大型公共交通建築」、「歷史活化建築」及「體育建築和學校建築」。最後一課12月18日為導賞課,結集多5堂的知識與建築師許允恆一起走出課室,實地考察香港的建築。 【開方講堂】港築‧賞析 課堂 日期:11月17日、11月24日、12月1日、12月8日、12月15日 時間:7.30pm至9.39pm 地點:英皇道75-83號聯合出版大廈25樓 備註:如有需要可以安排Zoom上課 詳情:http://bitly.ws/wChQ 【開方講堂】港築‧賞析 導賞課 日期:12月18日 時間:2pm至4pm 集合地點:中環皇后像廣場女王銅像 參觀地點:香港中環、金鐘的建築考察 圖片來源:網上圖片

【我覺得呢幢轉角洋樓相當有可疑】地下日軍食堂 天台情報基地 集抗日歷史與建築價值 彌敦道190號面臨清拆

香港經歷「三年零八個月」期間,這幢座落於彌敦道與柯士甸道交界的轉角洋樓,地下的餐室被日軍佔用作民政官員用膳的地方,但同一時間在天台,屋主兩名兒子卻冒著生命危險,觀察日軍船隻活動,向英軍服務團提供情報,更以居所作為基地,協助製造無線電發報器,犧牲性命保衛香港,換來最終勝利。記載着這段抗日事跡的彌敦道190號,是三級歷史建築,去年年中,拆卸圖則獲批的消息公開,令這座一直並未太受公眾關注的建築,瞬間成為保育議題。有保育人士組成研究團隊,翻查大量歷史文獻,並訪問了首任屋主劉松娣女士的後人陳燕萍女士及其女兒Amy,進行口述歷史,種種新的資料印證190號具有極高的文物價值,促請古蹟辦將其評級改為一級歷史建築,予以保留。 彌敦道190 號除了充滿歷史價值,建築也充滿特色。它在1932 年至1937 年間建成,屬戰前洋樓,也是尖沙咀唯一擁有騎樓柱的戰前洋樓,以及全港僅存三座有多層長廊露台的直角轉角戰前樓宇之一,實屬罕有。它的外觀混合兩種建築風格,具香港建築特色,而內部空間使用上近似華南地區的店屋; 面向彌敦道的正立面,採用20 至30 年代歐美流行的裝飾藝術風格設計。建築正立面頂的三角形山牆,以及兩端柱身堆疊的直紋飾,為裝飾藝術風格最為標誌性的特徵,是戰前香港民間建築緊貼國際建築潮流的憑證;至於面向柯士甸道的側立面,則以新古典主義的建築元素修飾,包括長廊露台欄杆的通花圓紋、露台的頂與底及開往露台的門與窗框的花線裝飾。 研究團隊由活現香港與考城學社創辦人何尚衡、保育建築師龍文菁、二戰歷史學者蔡耀倫組成,他們發表的《彌敦道190號文物價值評估報告》就指出,彌敦道190 號見證了日佔時期日本軍政府於香港的戰略部署,其地理位置與日軍在九龍的勢力分佈和生活密不可分。而建築也是香港與九龍僅存二十多幢位處街角的戰前唐樓與洋樓之一,歷二次世界大戰戰禍和急速城市發展而保存狀況良好,彌足珍貴。業主大生地產回應傳媒查詢時就表示,正與發展局文物保育專員辦事處及古物古蹟辦事處,就彌敦道190號的寓保育於發展方案進行商討。 圖片來源 // @活現香港

【日本便當藝術】 日本建築設計師轉行整便當盒?! 住吉的長屋、金澤21世紀美術館成靈感來源

神乎其技的便當並非一眾媽媽專利,設計師也可以做出精彩的藝術便當盒。日本有四位熱愛建築的設計師,以知名地標為主題,設計三款建築便當。 令一眾建築迷眼前一亮的便當,是模仿當地三大建築地標:住吉的長屋、金澤21世紀美術館及由建築家藤本壯介設計的Tokyo Apartment。 設計師把便當盒分成不同格子,代表不同房間,每個便當的形狀及高度也不一樣,但卻一樣可以容納多個菜式。 以Tokyo Apartment便當為例,設計師是按建築物的比例製成飯盒,而每一格則放滿了不同國家的特色菜,展現日本的多元生活。而金澤21世紀美術館便當則相當吸睛,其圓盤設計可以放到多樣菜式,更有旋轉功能,有點像酒樓的圓盤。現實中,這個現代美術館曾獲威尼斯建築雙年展的金獅獎,由日本建築師SANAA妹島和世與西澤立衛設計,圓形的配置是其特色。 看到這些設計得十分用心、精緻的便當,不得不佩服日本人的細心及創意。不過,他們會把這些便當吃掉嗎?!