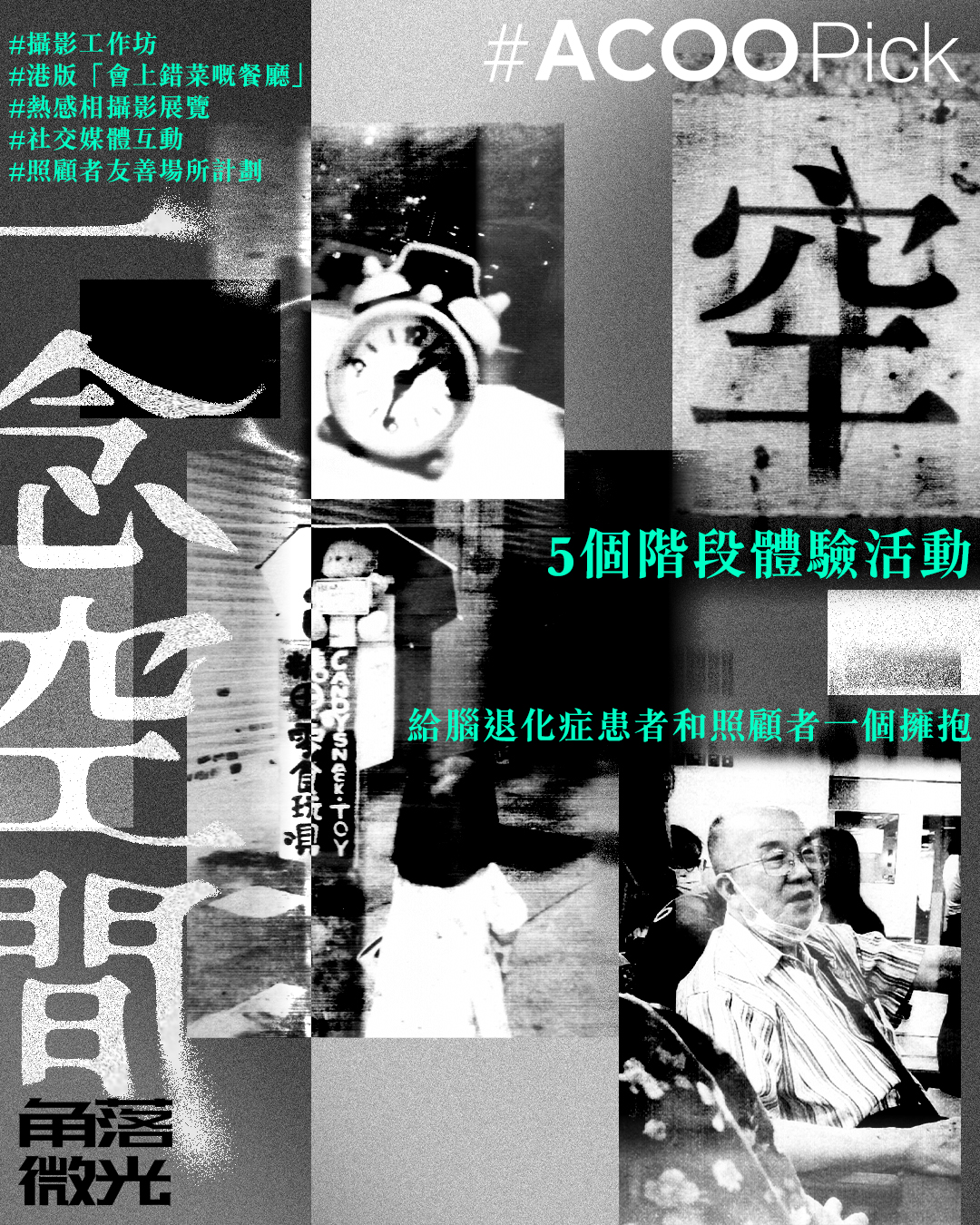

【角落微光】在「一念空間」體驗5大活動 給腦退化症患者和照顧者一個擁抱

如果我們失去了回憶,人生還剩下甚麼? 一覺醒來,熟悉的人、事、物,在眨眼間全都變得陌生。在這樣的情況下,你可以安心相信身邊的人嗎?一覺醒來,那個和你生活了一生的人,突然忘了所有事,你又能如何自處?志願組織「角落微光」透過「一念空間」社區計劃,以5個階段的體驗活動,邀請腦退化症患者和照顧者,以及每一個觀眾共同參與,感受過他們生活的甜酸苦辣與無奈,亦能從中思考記憶和身份的關係,或許能產生多一份體諒和同理。 攝影工作坊:腦退化症患者及其照顧者一起參與熱感紙相機攝影工作坊。 熱感相攝影展覽:在工作坊的拍攝作品會在展覽中展出,照片特別使用熱感紙,正是代表人的記憶也會隨時間而褪色。 社交媒體:一連5日出post提醒腦退化症年輕化的問題,其實這個病不如你想像的遙遠。 港版「會上錯菜嘅餐廳」:與咖啡店共同製作創意菜式,「錯」又有咩好怕!一起學會欣賞日常的未知,擁抱這些突如其來的美好。 自發照顧者友善場所計劃:每個人都需要一個喘息空間,角落微光找到不同餐廳、cafe、畫廊和社區中心,為照顧者提供一個免費的休息空間,休息過才可以走更長遠的路。同時,現正招募更多空間營造者! 《一念空間》 日期:9月21至29日(9月28日除外) 時間:星期一至五上午9時至下午4時;星期六及日下午1時至9時 地點:上環皇后大道西1號 展覽分享會、以記憶為題及反思自我價值交流活動工作坊 日期:9月23日 時間:下午7時至下午9時30分 日期:9月24日 時間:下午7時至下午9時30分 日期:9月26日 時間:下午7時至下午9時30分

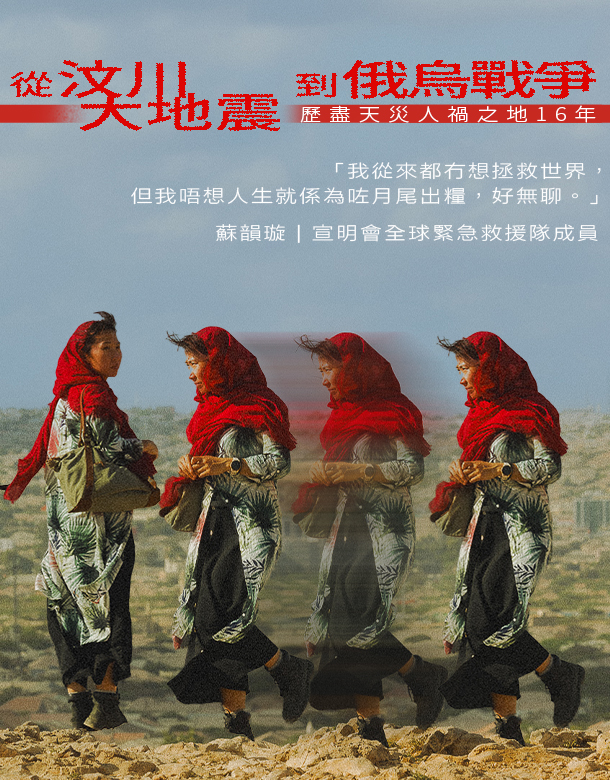

【你想成為一個怎樣的人?】 香港女生蘇韻璇走過天災人禍之地 曾長駐索馬里遇槍手突襲 感嘆戰亂無力感最重 「我會不斷教自己focus喺可以做嘅嘢,唔好因為見到好多好差嘅嘢,就開始氣餒。」

大部分人的人生軌道,大概花20年在學校,40年以上待在職場,時間到了就退休度過餘生。以80歲為終點,工作至少佔生命的一半光陰。有人把工作視之為夢想的舞台,亦有人目標為本以勞力和時間換取金錢,香港女生蘇韻璇則把工作實踐成體驗和責任。 20多年前的大學時代,璇已喜歡揹上背囊包袱款款向世界出發,認識各地人文社會。亦因為想了解社會和文化是如何構成,碩士選擇修讀人類學,她說:「純粹係讀興趣,好明顯係不顧第時搵咩工。」才發現,原來這學科對扶貧發展很有幫助,便開始勾起璇對人道救援工作的興趣。畢業後,璇計劃去一趟長旅行,原定計劃和打工賺來的儲蓄,足夠去歐洲一個月,卻突如其來發現非洲孤兒院正聘請義教老師,她笑言:「我對呢行有興趣,又有呢舊錢,不如去非洲4個月,睇下我想像中嘅世界究竟係咪同一個。」璇孭起隻龜(背囊),就去了肯尼亞。 「我唔係覺得自己好偉大,從來都冇想拯救世界,但我唔想我嘅人生就係為咗月尾出糧,好無聊。」現在的璇,是宣明會全球緊急救援隊的成員,長居在肯尼亞,當世界各地發生的天災人禍時,收到指令便出發進行人道救援,如烏克蘭危機。 文字:Hoiyan @seamouse_hoiyan 設計:Kayan @yipyn 圖片:受訪者提供 |非洲貧民窟義教的4個月 璇在畢業旅行時義教的孤兒院,位於肯尼亞首都內羅畢最大的貧民窟Kibera的邊緣。孤兒院有20多個小朋友,照顧他們日常起居飲食和教學的重任,就由3個員工負責。孤兒院設施極度簡陋,「課室」、「飯堂」和廚房,都是用鐵皮屋搭建在泥地上,所謂宿舍,也只有幾張碌架床。璇回憶:「有兩塊黑板,斬開咗四份,搵張凳挨住個牆,掛都冇掛。地下都仲要有罅,教教下書會有隻老鼠捐入嚟嗰啲罅。」教學用的粉筆,都是義教老師們夾錢買的。人手不足,她試過同一時間教四班。如何做到?鐵皮屋約略以十字等分,每班約4個同學,「教15分鐘,叫佢做住數學題,再去下一班。」「下一班」,其實都沒有程度之分,因為教材都是熱心人士所捐贈,「有乜教乜」,做不到因材施教,但璇說:「好多地方,好似索馬里有好多小朋友一世都冇機會識字,叫有人教下你,其實已經唔係最差喇。」 這4個月,璇寄宿在當地人的家,環境像廉租屋,算不過不失,「係停電囉,到依家都仲停緊,一落雨就停電㗎喇!」線上訪問時,璇因停電而中斷了一分多鐘。要數整趟旅程中最難適應的,莫過於水土不服,當時璇整整腹瀉了2星期,「孤兒院晏晝會煮埋飯畀我食,佢哋主要食豆同飯,啲豆好硬!硬到你覺得個胃消化唔到。」雖然盡力把碗中食物吃光,但最後還是失敗,璇說:「好唔開心,覺得自己好浪費。食唔晒之後,嗰班小朋友嚟分咗我碟嘢食,因為他們都食唔夠。」之後,她不曾在孤兒院留食,留待回到寄宿家,才煮些簡單的料理果腹。 |生命的差距 從前對肯尼亞的認識?璇跟大部分香港人一樣,都是從電視播放的一些呼籲大眾捐錢,作人道救援的宣傳片得知,她笑說:「有啲感動嘅,但你知㗎啦,大家都係睇完嗰一日好感動,跟住就唔記得㗎啦嘛。」親身來到,她說的確被震撼,「因為媽媽俾鐵皮鎅到隻腳,唔識點樣處理、冇錢睇醫生,最後就併發症死咗,4個小朋友就變成孤兒。」對於短短幾個月的義教,往往被貼上「很偉大」的標籤,「我哋係過客嚟㗎咋,去扮幫人之嘛,4個月幫到咩呀,某程度上係自我感覺良好。」相反,她認為自己從中學習到更多,對她帶來不少衝擊。 回到香港後,這種感覺縈繞不散,璇在街上看到寵物狗在嬰兒車的畫面,讓她感歎:「原來香港嘅狗生活得比肯尼亞好多嘅小朋友好。」她並非覺得寵物不應被善待,只是對不同人的命運感到無奈,但更多的是憤慨:「原來呢個世界人嘅生活可以差咁遠,而佢哋嘅困境係由好多好複雜嘅因素做出嚟。」這次經歷,促使她決定加入人道救援工作,至今16年。 |災之一:天災 所謂救災(Disaster Management),是不是在瓦爍中尋找生還者?璇笑指曾有人這樣問她,的確有這個崗位,但不是她。璇的首個任務是2008年的汶川大地震,回憶當時拿着一張單程機票便出發,「開始嘅時候好想死㗎,上司都忙得好交關,基本上冇時間教你。」只能邊學邊做,現場所有物資派發也需按照國際準則,璇舉例糧食需考慮營養、災民的飲食習慣,帳篷的大小和設置如何避免火災,「由水利到醫療到營養,到Logistics點樣發放,點樣唔會造成混亂,其實我哋都係有expert去做。」還要與當地政府、聯合國和其他機構交涉合作,「一日可能做12、13個鐘,連weekend,所有嘢都急,永遠都做唔完,大家都好似一息尚存咁。」這場災,足足救了4年。之後,璇又去了被強烈颱風海燕破壞的菲律賓災區及尼泊爾地震災區。 救災可分為三個階段,緊急應變、復原及重建,當中工作都極為繁鎖,但每次團隊的規模都是「睇餸食飯」,以捐款數字來決定。「海燕大概都有6、70人。」璇已經忘記了汶川團隊人數,不過無論開始時有多「疊馬」,隨着時間推進也會減少,「臨完嘅時候,我做緊 program,又係其中一個office嘅operation manager,一個人做幾個人嘅嘢,因為funding少,條team都要慢慢收。」她曾經遇過最少人的團隊是老撾水災,主力負責同事只有3人,還有數個當地同事作支援,總人數不過10人。 不過,對比起天災,人禍的救災工作更困難,「戰爭、衝突令救援好艱難,因為牽涉太多人的利益,同埋人性。」雙方不停火,救援團隊能做的不多。璇申請調職至全球緊急救援隊前,曾經在索馬里進行長期救災,「我喺Mogadishu(索馬里首都)出去,要坐防彈車、戴頭盔同着防彈衣,有8個人AK-47嘅armed escort,如果唔係驚俾人ambush或者綁架各樣嘢。」六年半的時間,讓她面對槍聲時,即使心中仍有害怕,也不會再大驚小怪。 |災之二:戰亂人禍 索馬里除了有內戰,還有一個與阿蓋達有聯繫的恐怖主義組織Al-Shabaab(青年黨),控制了大部分南及中部地區。青年黨經常炸政府,也會攻擊聯合國的車隊,是璇和團隊的主要威脅,她解釋:「當係九龍,我哋做嘢嘅地方係九龍城,叫政府有啲控制係被保護嘅,但九龍城以外嘅九龍地方都係佢哋控制。」一舉一動全在青年黨的監察下。 有一次,璇同事收到青年黨的電話,對方只抛下當天訪客的名字,「佢想話畀你知,我知你哋做緊乜,你哋醒醒定定呀。」又一次,Mogadishu機場因有外國領事館及聯合國辦公室,有重軍駐守盡量確保安全,故稱之為Green Zone。某天,璇在午餐後小睡,醒來發現異常安靜,便換上球鞋走出房,便遇到同事:「喂喂喂喂!走啦!有attack呀!」才知道,有4個槍手衝了進來,璇便走進防空洞躲避數小時。最終,4個槍手射殺了數人,而他們也被擊斃。璇的語調輕鬆平常得像討論天氣,她說曾在住處聽到爆炸聲,走出去約在100、200米範圍外看到小型蘑菇雲,「做呢行做得耐有少少變態。」 在戰亂衝突的地方工作,得到政府支持和當地組織尊重同樣重要,「好多地方可能想入去做嘢,可能因為治安太差、政府未必好合作,你就入唔到。」相反,天災時政府會宣布災難狀態,各方的配合度也會大增。 |你想成為一個怎樣的人? 人禍頻率比天災高很多,璇直言面對戰火的無力感也很重,「要接受有啲嘢甚至係一個國家、UN都做唔到。」每一次救災,璇形容身邊所有事都像在爆炸,既混亂又趕急,「剩係keep住繼續做到嘢,唔會精神崩潰,已經好攰。」有時候,在辦公室看着關於災區的檔案,璇偶爾感到一切都變成數字,失去了一點的衝勁和熱情:「冇時間諗你係幫緊人,只係好努力咁將一個彈一個彈咁拆。」沒有戲劇性的靈光乍現,璇捉緊每個親訪災區的機會,親身感受是最直截了當的提醒。而「滑啞」,某程度也是心理調整,「係一種Survival。」 對於自己的工作,璇坦言從沒不切實際的幻想,「我冇咩救世者情意結。」一切只源於機緣巧下,找到既能幫人,又適合自己的工作所以她很害怕被標籤偉大,「唔可以講我做嘢完全唔為錢,我都要食飯、養阿爸阿媽,唔好講到咁清高,唔係我就全程做義工啦係咪。」同時,作為一個基督徒,信仰讓她相信,幫助情況不如自己的人是一種責任。還有力氣繼續參與人道救援嗎?「我係一個悲觀嘅人,會不斷教自己focus喺我可以做、我做到嘅,同埋已經做到嘅嘢,而唔好放棄,唔好因為見到好多好差嘅嘢,就開始氣餒。」璇只希望所做的,能為別人的生命帶來改變,哪怕只是一點波瀾。 璇說,人道救援的信念已成為她人生觀和動力,是一場人生的戰鬥。

【香港角落】你不知道的長洲:方便醫院、虎豹醫院、長洲公立學校和熱血寺廟

長洲,承載了不少香港人的青春和回憶。青蔥歲月,還不夠錢與朋友衝出香港,便相約到長洲戰戰兢兢的租渡假屋,懷着既害怕又期待的心勇闖東堤小築,但很快便被夏日氛圍感染,所有恐懼都拋諸惱後,和朋友一起吃大魚蛋、芒果糯米糍、大排檔或BBQ,走着跑着或踩單車衝到沙灘,T恤一脫便跳下水,累了一天晚上可能圍圈說恐怖鬼事,還有玩流行一時卻十分MK的酒樽Truth or Dare。 長大後,可能偶爾還會和朋友或情人一日遊。但,不論從前或現在,大多數人遊覽的都是熱鬧和當下的長洲,不曾認真挖掘這座小島。其實,花上一天在長洲走走逛逛,可能找到的驚喜還不少呢! |由方便醫院、虎豹醫院 到長洲醫院 百多年前的長洲,當然不及現在的方便,尤其是生病看醫生。在1872年,一位東莞商人蔡良,看到一些流落異鄉的貧苦病人和遭遇海難的死傷者,深感同情,便在大石口購入土地,創立了棲流所贈醫施藥。其後,蔡良再在醫院旁設立義塚,以安葬無名死者。後來,長洲街坊會在1915年進行擴建,改名為「方便醫院」,以中醫為主要治療,在32年後再加建殮房。 在30年代肺癆肆虐全港時,商人胡文虎和胡文豹兩兄弟,以香港聖約翰救傷會的名義捐款,興建了「虎豹醫院」(即今天的長洲醫院)專門為肺癆患者療養。醫院的建築風格相當有特色,進入醫院前有一扇「月亮門」,根據醫管局陸志聰醫生撰寫的網誌所介紹,那是採用簡化的羅馬柱廊和拱門設計。筆者和攝影師走到附近已感到像走進時光隧道,闖進某個年代一樣。時而世易,相較於「方便醫院」的固本培元的中醫治療,西醫「虎豹醫院」在治療上更有效果,前者的病人便慢慢流失,直至1988年停止運作。直至今天,兩者也是三級歷史建築,不同的是一間早已荒廢,一間仍在為長洲居民服務。 或許聽見荒廢醫院,再加上長洲,彷彿已感受到一陣涼意。不過,其實方便醫院就在民居旁邊,雖然不在運作,但裏頭還能看到生活痕跡。在網上一些文章看到,據說當年院長每年盂蘭節會拜祭無名死者,有關儀式一直沿用至今。此外,因經過醫院的行人零星,行人路雜草叢生,筆者路過時以為地上有藍色索帶,突然「索帶」迅速移動,原來那是一條四腳蛇(?)的尾巴。 |長洲公立學校 另外,長洲還有一間荒廢小學 —— 長洲公立學校。這間學校1953年辦學,2006年停辦。有趣的事,學校有多個校門,正門還有以篆書寫的四個大字「緝雅雥成」。學校旁邊就是一條長樓梯,不難想像從前學生在樓梯上追逐的熱鬧景況,既吵鬧又青春。可惜的是,人去樓空,閘門後滿佈樹木斷枝和樹葉,建築物的門半掩或已失蹤,好讓閘外的人能窺探內部破落的情況。 |熱血與浪漫的寺廟 繼續隨心走走逛逛,看到一間「關公忠義亭」,來過長洲多次,倒是第一次遇見這間寺廟,原來多年前很多港人說到長洲賞櫻,就是此地。不過,這數年已不見人潮,原因是18年超強颱風「山竹」來襲,把櫻樹吹塌,現存的小樹是後來重新栽種的。 踏上數級樓梯,看到正廟的左方掛着滿滿的關公主題 繪馬,充滿意想不到的新鮮感!此外,附近還有一副當年漁民在海裏撈到的小鯨魚骨。多年前,漁民相信鯨魚和海豚是神明的使者,充滿靈性,所以會把捕獲的屍骨帶到廟內供奉作龍骨。雖然今年在城市發展下,香港海域已甚少見到海豚足跡,但曾幾何時海豚是漁民捕魚的好拍檔,甚至有國外研究指也曾觀察,兩者合作的確令人能捕獲更多魚,海豚也更易捕食。 不論怎樣,這條鯨骨看起來也非常帥氣!在整個寺內的氛圍下,加點想像力就不難為它想像出一個動漫冒險故事。 |在熟悉的地方旅行 生活在一個地方,不代表熟悉這個地方,人們可能只是習慣這裏的衣食住行生活,卻不曾認真的了解和發掘背後的故事。在外國旅行,我們不是很享受用雙腳去探索城市嗎?在這裏,只要我們願意,也能找到箇中樂趣。 攝影、設計:Owen @wai.ho.98 文字:Hoiyan @seamouse_hoiyan -------------------- 香港角落:直覺記錄香港,鏡頭攝下角落。 In ACOO, you can find #ACOOHKCorner.

【頂硬上】脫離唱片公司成獨立歌手 JACE陳凱詠從搏盡無悔學會放過自己 「能夠接受呢份脆弱,都係一種堅強。」

奧運期間,社交媒體上流傳笑話一則:「香港人OT一定唔會輸!」高壓環境,即使資源不多,人們都十分擅於憑雙手創造奇蹟。卻,偶爾也會爆煲。女歌手JACE陳凱詠笑言初出茅蘆時,家人曾約旅行,她卻說:「去咗旅行有啲job搵我,我做唔到咪好唔抵!?唔得㗎。」當紅時,工作邀約如雪花般飛來,即使被公司雪藏的一年,JACE也不打算讓自己停下來,「瘋狂上跳舞堂、練唱歌,包括我自己去旅行,都係抱住要去學唱歌跳舞嘅心。」卻發現不論怎麼努力,也做不到別人那種泰若自然的感覺,她才驚覺和接受了當下的情緒:「發覺我根本唔開心,我都唔錫自己,我點跳到出嚟啫?」 這一年,突然脫軌的生活使她徬徨至極,那些無以名狀的傷痛蠶食了靈魂:「手震,然後口啞啞,開始流眼淚、心跳好快,講唔出嗰啲係咩嚟。」鎂光燈之下,以獨立歌手之姿回歸的JACE依舊亮眼,但她不想再埋藏光鮮背後的掙扎、看似勇敢下的脆弱 —— 於是,找來蘇道哲作監製、謝芊彤譜曲和陳詠謙,以曾經讓她感到世界末日的《隔離》曲風ballad,寫下一首記錄自己憂傷、無助和迷茫的《間歇性休眠》,JACE以釋懷的語氣說:「能夠接受呢份脆弱,都係一種堅強。」 採訪:實習記者Janet、Hoiyan 文字:Hoiyan @seamouse_hoiyan 攝影:Andrew @andrew_bangchan 設計:Owen @wai.ho.98 |見習獨立歌手 今年,JACE推出了一首舞曲《百妖夜行的修行》,還有一首抒情歌《間歇性休眠》,兩首歌也以蛇作發想,卻是不同狀態下的蛇,她笑着解釋正喜歡這種動物的深不可測:「佢有攻擊嘅時候,冬眠就變成一個餅捲埋唔郁,我鍾意呢種極端性。」要數自己最像蛇的地方,就絕對是慢熱和後知後覺,她比喻:「蛇吞咗隻象,要慢慢消化,原來咁難消化!我做咗獨立先,哇!好惡啃喎呢壇嘢,我依家都feel緊。」 成為獨立歌手,必經過程是一個人由零開始建立屬於自己的團隊,JACE認為這是孤獨的:「要花好多氣力去慢慢遇見一啲人,完成一啲事,冇人同你去分享。」而且,所有的成敗得失全掌握在手,沒機會再把責任「嫁禍」給別人,讓她也收起了一些任性,「最困難係點樣擺自己喺個世界入面,冇人話你㗎,如果我鍾意放飛、同世界脫軌呢?係可以嘅,但會有一個consequences,你要自己承受返。」除此之外,在創作上不就很自由?「唔會㗎,所有自由都有代價。」現在,有了創作的雛型,她需要尋找不同的人協助完成作品;從前,為了做好一首作品,JACE需要不斷說服公司,好讓他們相信自己的觸覺和判斷,死守把歌曲變成自己想像中的模樣。 |#天生倔強 時光倒流到幾年前,JACE笑言除了公司任務《隔離》外,當時每首歌也花盡無數力氣,只為爭取自己喜歡的歌,以及守着歌曲為自己喜歡的模樣,她以新人年後的第一首歌《天生二品》為例,憶述公司評價:「呢首歌唔好聽,唔會有人記得,我哋唔會做電台宣傳,無謂嘥錢嘥力,你等下首啦。」聽罷,JACE就像被潑了一身冷水,過熱的頭腦直接當機:「下?點解呀?我鍾意呢首歌!」山不轉路轉,既然公司已鐵定心腸不做宣傳,她便自己想了一個小企劃,邀請朋友一起發布童年照片帖文,並標籤天生XX(自行填寫),再找朋友一起製作社交媒體的濾鏡,JACE沾沾的說:「嗰陣其實未咁興用filter做宣傳添㗎!我都算幾前!」在她奮力掙扎下,《天生二品》掘起,成為了JACE歌手生涯的第一首五台冠軍歌。 在生活和人際關係上,JACE直言也不太信任自己,但從小到大在創作或藝術觸覺上,她從來不曾懷疑自己,她以童音分享:「細個着衫,我覺得呢件衫一定係咁樣襯半截裙,我就唔理媽咪,唔知點解細個已經好肯定。」正如《百妖夜行的修行》,初時的概念有蛇、voguing、古典傳說和中樂聲音,她笑言應該沒有人看透自己正在捏的餅,但:「我唔理!我要做!」 |燃燒生命級別的搏盡無悔 被雪藏的那年,JACE的人生就像「死save的檔案」,亂作一團糟,她說:「香港好似工作斷定咗生活好大部分,所以好容易因為工作嘅節奏變成生活節奏。」沒有工作,怎麼辦?所有不安、焦慮的情緒泛濫湧至,她卻嘗試強迫自己繼續壓抑,這樣的反彈只會更大,最終情況更失控,「呢啲係咪抑鬱呀?呢啲係咪狂躁呀?如是者半年,我覺得唔得,我要去個旅行。」便出發到美國。 或許是天意,雖然JACE已為自己安排了滿滿的跳舞和作曲課程,但到埗後身體接連出現狀況 ——感染COVID-19、拗柴和被保健藥物噎到,她才驚覺:「哇,痴線!陳凱詠,你唔識照顧自己到咁?你仲一個人衝去美國。」JACE學習的舞蹈為vogue,該舞風的中心思想是自愛和相信自己,由於當時她的狀態與這些想法完全背道而馳,她便醒悟:「我學唔到㗎,嘥晒啲錢,一堂20美金,嗰期仲要冇搵錢呢,啲錢燒得幾快呀!」接下來,她終於願意把朋友的勸言聽進耳,放下自己的checklist,先好好面對自己的傷痛,再去旅行放鬆一下:「原來咩都唔做都係做緊啲嘢,原來身體、靈魂係需要咩都唔做。」 |這次我決定我的未來 從小到大不論學業、工作或伴侶,JACE也不太清楚自己的選擇,「唔知點解我讀傳理,不過啲人話我啱囉。我唔知自己想做歌手,不過唔打唔撞咁好彩做到咋。」所以,在這一個人生分岔口,她選擇以剔除法作決定,JACE說:「我唔要唔信任我嘅人,我唔要剝削我嘅人,我唔要會令我攰同唔開心嘅人,我唔要跟一啲我唔相信嘅目標或者節奏,我唔要bad vibes。」就像在迷霧中前進,她跌跌撞撞的摸索未來,也曾經手足無措,曾因複雜的合約內容求助Serrini,卻又不能直接分享合約內容,對方氣定神閒說:「Girl,搵間靚餐廳,很舒服的一日,飲住咖啡喺喜歡的環境慢慢睇,你識睇㗎!」真的獨立後,好友Tyson Yoshi不時主動激勵她:「喂!我信你得㗎!你自己可以搞得掂㗎!唔好咁容易低頭呀!」 簡單的幾句話,又足夠她繼續走上一段路,繼續前進。 |悲傷五部曲:終章 來到這一步,她決定面對低谷時的脆弱,完成了與《隔離》曲風同為ballad的《間歇性休眠》。《隔離》這首唱到街知巷聞的歌曲,是讓當年JACE感到世界未日的歌,「聽Demo嘅時候,我死緊啦、我死緊啦!我周圍同身邊所有人講,我爆晒粗,我要唱首咁嘅歌,收到歌詞我仲覺得我死喇。」完成錄音後,她至今仍非常印象深刻,當晚凌晨三四點坐上的士後,帶着滿足的微笑打電話給朋友:「我好開心搵到一首唔係自己寫嘅歌,睇落好似唔係自己嘅嘢,但原來作為一個表演者,我係有能力將任何作品都可以變成自己。」 經歷這麼多,她終於接受自己也有柔軟的一面,JACE笑着嗆自己:「你扮咩型啫?你扮咩下下Groovy啫?你唔聽呢啲㗎咩?痴線,你都有軟弱嘅時候,唔好唔承認!」《間歇性休眠》就是見證和記錄JACE陳凱詠成長、敢於面對傷痛的代表作。 至於未來?「未至於蝕錢咪算囉,死唔去就得,唔使有答案真係,做下做下就知。」JACE帶着微笑和語氣堅定地說。 Hair: Eve Chiu Makeup: Onetung Ma Wardrobe: SANDRO @sandroparis

【香港角落】暴走19公里:尋找失落的維多利亞城界石

在英國人來到香港前,這裏就是一片荒蕪的樸實小漁村,人們過着簡單的生活。1841年,英軍在水坑口登陸香港島,時任英國駐華商務總監Sir Charles Elliot認為,此處正是停泊大型船隻的好地方,便下定決心取得香港島,隨後便成為清政府割讓香港的首個地方。香港,正式成為英國殖民地,亦建立了以維多利亞女皇命名的維多利亞城(Victoria City)。 這個星期的「香港角落」,和大家一起尋找維城界石。拉筋,走起! |四環九約 在二戰前,英國在香港島建立了行政區域,華人把區域俗稱為「四環九約」,此說法為非官方說法。當時,四環分為西環、上環、中環和下環;而九約,則是清政府的地方管理單位。環中的旺區,被人稱為環頭,可能亦是警匪港產片中,警察的常用語「守邊個環頭」的起源,而四環以外的地方是為環尾。然而,由於政府曾數次重新規劃城界,民間也會因應改動,重新修訂「約」的數目,歷史上曾有七約、八約、十約。 |維城界石 官方,則以維多利亞城界石標示領土範圍,每尊界石高約1米,刻有「CITY BOUNDARY 1903」文字。因經歷二戰及城市發展,部分界石已被移除或損毀,至今發現10尊界石,但有1尊其後離奇消失。不過,當年實際立下界石的數字,現已無從稽考。 尋找界石之旅,網上有多條推薦路線,「香港角落」參考了泰利樂活遊的路線,從禮頓道出發,走到跑馬地、寶雲道緩跑徑、馬己仙峽道、沿梅道再走到舊山頂道、在山頂再途經松林砲台下山、薄扶林道,最後再走到堅尼地城臨時遊樂場,共19公里。部分路段為瘋狂上斜,十分考驗意志力,但走過艱難一段,又能欣賞歷史遺址和美景,已感值得。 各位若在週末無所事事,想在香港來一趟歷史探索之旅,就出發看看界石吧! P.S. 如果你是行山好手,還有兩尊在近年才被發現的界石在林中等待你!不過,謹記不要獨行,並注意天氣及身體狀況,量力而為。 攝影、設計:Owen @wai.ho.98 文字:Hoiyan @seamouse_hoiyan 路線參考:泰利樂活遊 -------------------- 香港角落:直覺記錄香港,鏡頭攝下角落。 In ACOO, you can find #ACOOHKCorner.

【香港角落】重光紀念日:戰時香港與淪陷的三年零八個月

二戰時,日本在1941年12月8日發動太平洋戰爭,日軍先偷襲美國夏威夷的珍珠港海軍基地,之後再入侵當時為英國殖民地的香港,戰事一觸即發。日軍攻勢之猛烈,兩日後攻破新界南部的醉酒灣防線,在13日已佔領九龍半島,並在18日晚上登陸港島,與守軍爆發激戰,直至12月26日時任三軍總司令總督楊慕琦決定投降,18天慘烈的香港保衛戰結束,香港進入三年零八個月的淪陷歲月。 今天就是重光紀念日,一起重讀這段屬於香港的歷史。 |香港保衛戰 參與香港保衛戰的軍人來自不同地方 - 包括英軍、印裔英兵、加拿大兵及華人英兵。在太平洋戰爭首日,上午約8時左右,日本空軍出動34架戰鬥機及轟炸機,轟炸啟德機場和深水埗英軍軍營。另一邊廂,陸軍越過中港邊境,直攻新界。當時,香港守軍只有13500人,而日軍則有40000人,士兵數量或軍備也極為懸殊。日軍迅速攻進九龍,並成功佔領。 在日軍尚未登陸港島前,位於山頂龍虎山的松林砲台的士兵,一直嘗試用高射炮對日本飛機進行反擊。當時英國皇家炮兵在港司令曾指出,由於預測機未能有效追蹤敵機,而且它們從港島上空越過後,很快便會消失在山脊後,使松林炮台的反擊效果大大減低。在日軍取得九龍後,他們很快以松林砲台作為目標,進行部署。在12月15日的上午8時15分至12時25分左右,日軍獨立野戰重炮第14聯隊對松林砲台展開歷時4小時的射擊攻擊,使不少炮台及炮位損壞,駐守士兵只能放棄陣地。 三天後,日軍成功登陸港島,翌日便對黃泥涌峽、淺水灣及赤柱等地進行猛攻,一天內逾千名士兵戰死,是整場戰役中最慘烈的一場攻防戰。最終,香港守軍在聖誕節當天決定投降,那一年的聖誕被稱為「黑色聖誕節」,香港正式進入三年零八個月的日佔淪陷時期。 |關於守軍的英勇故事 —— 之一 香港保衛戰期間,雖然雙方戰力懸殊,但香港守軍未曾退縮,每個將士都拼死一戰—— 香港義勇防衛軍第二連的科沙福少校,他負責駐守赤柱村一帶的防線及指揮工作。在雙方駁火時,科沙福少校受傷,卻拒絕退下來接受治療,堅持陪伴連隊士兵作戰。直至彈盡糧絕,他們一起自殺拒絕投降。 另一被後人銘記的,是來自加拿大溫尼柏榴彈兵團第1營的A連連士官長奧士本二級准尉。在日軍攻打港島時,奧士本一連,與另一小隊分別經渣甸山向畢拿山推進。奧士本小隊兩次擊退合共約400人的日軍進攻。後來,他接到撤退命令,但又擔心另一小隊的情況,於是一邊安排小隊士兵後退,一邊尋找因為迷路而失散了的小隊。 由於雙方戰力懸殊,奧士本所屬A連的指揮官決定投降,以保住同袍性命,卻在步出投降時被日軍射死。日軍亦開始改變戰略,改向加軍投摘手榴彈,奧士本曾兩次在關鍵時間拾起敵方手榴彈,回投過去。最後,有一顆手榴彈掉進戰壕之中,短短一瞬間,奧士本作出決定,以自己的身體蓋着手榴彈,即時陣亡,卻拯救了戰友。今天,香港公園設有一尊英國士兵銅像,以紀念奧士本及其他犧牲的軍人。 即使在這場戰役中慘烈戰敗,不少將士在淪陷時期被困於戰俘營,受盡非人對待。戰敗,不等於完結,身陷囹圄的繼續堅持,留港的亦有人想盡辦法接應戰俘或組織,逃離香港的人亦有加入英軍服務團,等待反擊的時刻。 |重光紀念日 直至1945年8月30日,日軍終於向英軍投降,終於結束日佔時代,香港重光。1997年7月1日前,英國政府把每年8月最後的星期一,以及前一個星期六,訂為重光紀念日公眾假期。在97後,香港政府取消重光紀念日假期,改訂8月第3個星期一為「抗日戰爭勝利紀念日」,最後亦在1999年取消紀念日。 距離二戰已83年,但當年每一位曾英勇抗戰的將士、市民,都值得被銘記。 攝影:Kayan @yipyn、Owen @wai.ho.98 文字:Hoiyan @seamouse_hoiyan 設計:Kayan -------------------- 香港角落:直覺記錄香港,鏡頭攝下角落。 In ACOO, you can find #ACOOHKCorner.

【香港角落】國際流浪動物日:大樹下的流浪狗與貓

你想像中的動物庇護所是怎樣?未去到大樹下前,筆者曾幻想裏面的小動物應該不太親人、怕人,甚至是討厭人類。畢竟,牠們可能曾被虐待、遺棄或從來都沒有家。還有氣味,一定很臭吧!寵物店只有約10多20隻貓狗,氣味都已經那麼濃烈