【難道手機冇電才去愛?!】手機沒電,愛還在嗎?楊詩敏蝦頭以獨腳戲解構現代人情感焦慮

當你再也不能監視仰慕之人的last seen、再也不能在story上給他/她一個心心、不能打卡報備、不能在演唱會亮起手機燈海、不能在來不及的時候打一通電話道別⋯⋯當這世界的手機都沒電了,我們會否更懂得把握當下去愛? 這個也是楊詩敏(蝦頭, @yeunghatou ) 所詰問的。繼《難道停經才去愛》,今年她將為大家延續「獨腳絲打噏」,獻上《難道手機冇電才去愛?!》。這個年代的愛情故事快得讓我們捉不住,唯有「手機冇電」的靜默中,我們方可重新連結自己。 採訪:Heidi @heidi.is.strong、Hoiyan @seamouse_hoiyan 攝影:Eddie @eddielok814 設計:Kayan @yipyn |難道⋯⋯你才會⋯⋯? 「我是一個很喜歡自省的人,但有時也太自省,對自己有很多judgement。」這樣的性格讓蝦頭往往陷於裹足不前的境地。蝦頭與這次的監製蘇子晴(Gabby)在上法國戲劇大師Philippe Gaulier的課堂認識。這次收到Gabby的合作邀請,「我想挑戰一下這個階段的自己,如果有一個獨腳戲的機會,我希望探索甚麼呢?」 這次蝦頭再次挑戰獨腳戲 X stand-up comedy的形式,一人分飾多角,呈現現今時代的戀愛。被問到為何再以「難道⋯⋯才去愛」作為劇名,她解釋:「大家都不到真的失去了的地步,才明白珍惜的重要。所以我想沿用這個『難道你要等到這樣,你才這樣嗎?』去作提問。」蝦頭說,自己都是「未被逼到牆角都不肯面對」的人,所以這次也是一場對自己的提醒。 |失去手機,你還剩下甚麼? 蝦頭的初戀,未有WhatsApp、IG、甚至未有SMS,她朗聲大笑:「我的初戀還是固網電話的年代,你們那時還是卵子嗎?哈哈哈!」 中學時期的蝦頭很喜歡「傳紙仔」,又喜歡煲電話粥:「那時的溝通,是讓我們很珍惜的。放學我等你電話,或你等我電話。我記得有一單嘢叫『分機』。如果屋企有另一個電話,對方就可以偷聽你所有對話。你講得耐,家人又會鬧。所以那時候難度很高才能跟對方連結。」 而到了現在,社交媒體的快速、方便讓人上癮。在網絡世界彷彿做甚麼都可以,再遠的人都伸手可及。蝦頭也曾經成為電子上癮的人,「手機沒電好大件事,就是整天都很panic,即是,它好像比自己還重要。當所有事情都是在網上見,而那個世界是快到,我自己生活的節奏也追不到,那我要繼續追嗎?但我又做這行,其實也要追。但不是呀,我又真的不想,那怎麼辦?我經歷過很多這些過程。」 近期開始學習禪修的蝦頭,便曾試過在內觀期間收起手機數天,「斷了一個世界,再全程投入另一個世界」。「 我覺得最重要的是,不要有一種無意識的習慣。不知不覺便成為了你的習慣,又不自知的話,便有點恐怖。」 |愛別人前先愛自己 講到底,一個人要具備甚麼條件才算懂得去愛?蝦頭的答案是:「我想是懂得好好與自己相處,當自己是最好的朋友。畢竟在你斷氣的時候,肯定在你身旁的就只有你自己。」 有段時間蝦頭會形容自己是「戀愛腦」,「小時候討好式人格,會做『你』喜歡的事情。例如可能以前有個拍拖對象好喜歡砌模型,我就會無緣無故去了砌模型,但我根本不喜歡。然後分手後,只剩下我自己,為甚麼會突然有種感覺——我是誰?為何好像很不掌握自己?」 而最終,「難道⋯⋯才去愛」的「愛」,並不單單指愛情,「這次會著重一個角色,他怎樣去走成長的路。在一個這麼資訊爆棚、AI科技、一個好像永遠都無底的世界⋯⋯他怎樣由迷失到否定自己,或者不停向外尋,到你願意去明白或者覺察到真正的連結,是從自己開始。」學戲之人常講「Give and Take」,在蝦頭眼中,「Take」也是「Give」的一種,「你要給一個空間,容許自己理解和連結。」 「你分了這麼多時間給手機,可否也分少許給自己?」 Hair:Kenith_w_classy Clothes Credits:BERTH @ berth_hk 場地:@untilcoffee —————————————————————— In ACOO, you can see #ACOOPerson.

【香港角落|竹園聯合村】從寮屋聚落到瓦礫工地:一段被清拆的社區記憶

從黃大仙地鐵站踏出,昔日那個被盤根錯節老樹包圍的竹園聯合村,如今已變成一片塵土飛揚的工地。黃色挖掘機在殘垣斷壁間穿梭,將一段歷史一鏟一鏟地剷平。 在2023年,我們曾經到訪竹園聯合村,紀錄這個彷彿停頓了時光的桃源。村內「廣隆安」染布廠的花崗岩牆、通花鐵閘、播放粵曲的收音機、販售元寶蠟燭的勞伯伯,以及飄著牛雜香味的「廣興車仔麵小食檔」,構成了這片土地上生活的底色。如今,它們都隨著推土機的轟鳴聲,化為記憶中的碎片。 站在拆遷現場,與高聳的公屋形成強烈對比的,是地上堆積如山的建築廢料。在4月2日清拆行動開始,部分村民及商戶不滿政府未有提前通知,批評無法提前取回個人物品,更一度發生衝突。最後一名留守村民在當天下午約5時離開。 時至上月,我們再到竹園聯合村的舊址,拆卸工程如火如荼進行中。不少附近居民站在橋上駐足觀看。有一位姨姨問婆婆—— 姨姨:記唔記得下面係賣粉果啊? 婆婆:記得! 姨姨:好叻啊! 同一片天空下,樹木依舊蒼翠。在高樓大廈、清拆機器的環抱中,竹園聯合村的故事,就此畫上句點。 攝影:森林、Heidi @heidi.is.strong、Hoiyan @seamouse_hoiyan 設計:Owen @wai.ho.98 ——————— 香港角落:直覺記錄香港,鏡頭攝下角落。 In ACOO, you can find #ACOOHKCorner.

江𤒹生AK@MIRROR專訪|《心死了幾百次》背後的故事:成長、遺憾與自我救贖

人生在世,我們難免傾向避開痛苦,擁抱快樂。但江𤒹生(AK)卻這樣說:「成世人流流長,可以的話,有空間、有機會的話,有時其實真的不怕吃一下屎。」 當最在意的問題變得無所謂,或許不是放棄,而是一種成長和學習過程。在新歌《心死了幾百次》裡,AK道出了人們不願承認,卻又無可避免的人生課題。 採訪:Heidi @heidi.is.strong、Hoiyan @seamouse_hoiyan 攝影:Andrew @andrew_bangchan 設計:Owen @wai.ho.98 |這次為甚麼會推出《心死了幾百次》? AK:繼上次《Love Is On The Way》之後,這次跟Gareth和阿謙說不如試試180度大反轉,做一首慘情歌。其實我自己是想做一首慢的Ballad歌。阿謙和Gareth就說,既然做Ballad,不如我們去盡一點,做一首慘情歌,因為這幾年我比較少這類型的作品。 |在你眼中,什麼是真正的「心死」? AK:我覺得最心死的一刻就是,你已經不需要知道為甚麼了,那個答案已經不再重要。最初一定是有些怒氣,有些生氣,對方為甚麼會這樣,到最後你釋懷了一件事就是,無論對方最後給你一個什麼答案,其實已經算了,無所謂了。 |《心死了幾百次》中,最讓你深刻印象的歌詞是什麼? AK:Chorus的第一句其實是很重要,也是大家最想發生的事情,就是「如果可以的話/從頭開始」。每當有問題的時候,大家這句話是最常擺出來:「不如我們重新來過、重新開始過。|但前面一定是「如果可以」。不過,其實是沒有的。就是有些事情是你mess up了就是mess up了。如果重新再來過就可以這麼簡單的話,其實很多人都會解決到這個問題,但是就是不行。 |這首歌的創作靈感來自甚麼生活經驗? AK:曾經,我很用心去對一個朋友或者一個人的時候,你到頭來發現原來那個人完全不是用同一樣的心去對待你。我是很雙向的人,你對我很好,我也會對你很好,但原來最後發現是,那個人都不是你這樣想的。而我創作這個故事的時候,一定會有一些自己的情感或者經驗,但我都會拿了很多幻想空間,或者一些朋友的經驗,然後再加加減減一些不同的味精,變成一些自己可以幻想到、表達到自己情感的事情。 |這些年以來,你對待人事物的態度有何改變? AK:以前的我是對人際關係、對所有的面對的事也好,甚麼也好,我很熱情,所以我就會100%投入下去。但是,有些東西不是說100%投入就是好,你也要學會有些東西是要抽身,是要給自己有個緩衝區。你有時候你太100%的熱情,其實你是會嚇到人的。 |你覺得讓別人心死的狀態較難受,還是被人傷害到心死較難受? AK:我覺得如果我讓其他人心死的話,我自己內心是會更難受。因為當我很實質地令到一個人真的不開心,我的罪疚感會更大。如果是人家令到我心死,那我最多都是會自己一個emo一下。 |你覺得經歷過心死,對一個人來說是好事還是壞事? AK:因為每一件事重複地發生之後,假如你只是執迷於自己某部分錯,或者對方某部分錯,但沒有去了解到整件事的局面,其實只會重複帶同一個問題到下一個人身上。我覺得最重要是,要專注在自己多一點,認清楚自己的需要是什麼,而不要麻木。 |你覺得「心死」是能夠,或有需要避免的嗎? AK:每個人都有權選擇他怎樣去生活。我覺得,一生流流長,可以的話,有空間、有機會的,有時其實真的不怕吃一下屎。人無可能永遠都是一帆風順、永遠考試都是100分。無敵,都一定是會最寂寞的。 |這次希望透過《心死了幾百次》傳達甚麼訊息? AK:有些東西是很容易會錯過了一個最佳的時機去處理或者去溝通。如果在過了一個時機,或者沒有做任何東西去補救的話,其實問題只會像雪球一樣,越積越大,最後這個計時炸彈一定會爆的。不要等到後悔的時候,才去懊惱自己為甚麼當時不早點做好一點吧! Make Up : Annie G. Chan 服飾 : ITHK / Ami Paris / N Hoolywood 眼鏡 : Rayban 首飾 : Maple Sliver 鞋履 : Clarks 場地提供:BLACKROOM @blackroomhk ——————— In ACOO, you can see #ACOOPerson. #心死了幾百次 #AnsonKong #MIRRORweare @_kisang_

【香港角落】假如梵高來到香港 會如何詮釋這片土地?

如果梵高漫步在2025年的香港街頭,他會被甚麼觸動靈感?那充滿生命力的畫筆,會描繪大自然的風光、密密麻麻的摩天大廈,還是充滿特色的交通工具? 我們用AI技術,以梵高獨特的旋轉筆觸和強烈色彩,重新詮釋這座城市的風情。在粗獷又溫柔的線條間,探索最地道的香港故事。 -------------------- 香港角落:直覺記錄香港,鏡頭攝下角落。 In ACOO, you can find #ACOOHKCorner. #discoverhongkong #explorehongkong #hongkongstreetsnap #AIart #vangoghstyle #香港街景 #城市風景

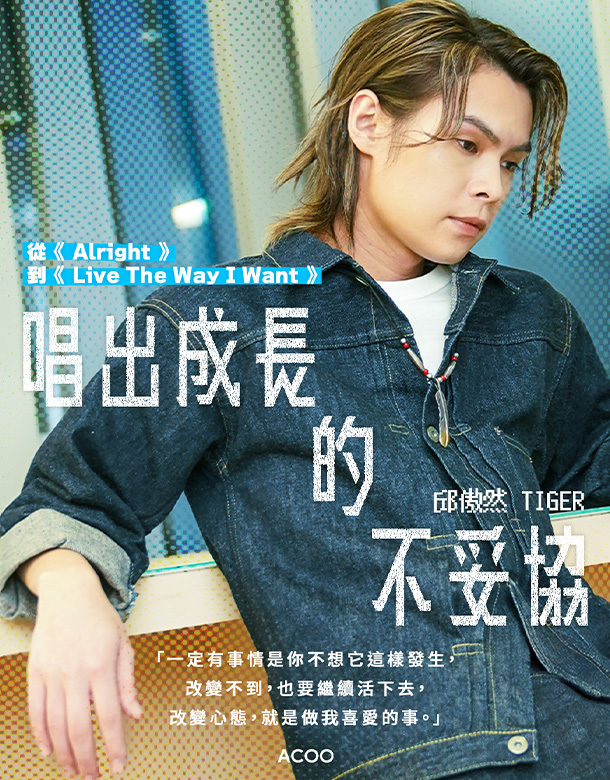

【邱傲然Tiger專訪】從《Alright》自我懷疑到《Live The Way I Want》的堅定 用音樂書寫不妥協的人生

19歲的你,或許仍是懵懵懂懂,對將來毫無概念。不過,19歲的邱傲然( @tiger_yny )已經成為了男團MIRROR的一員。隊友一個個向前衝,那時的Tiger認為機會應該讓給隊中的哥哥。現在回想,Tiger說自己「好錯」。 「其實我是很錯的,我不應該說『讓』這個字。其實可能我的真正心態是,他們唱歌已經很厲害,音樂底子很濃厚,我不是『讓』,而是我真的未準備好,我還是做不到。其實說穿了,可能就是沒有自信。」 在欠缺信心之時,也正是音樂給了他重新定義自己的勇氣。從迷惘失意時嘆一句「Alright,一切會過去的」,到今年對世界高聲疾呼「Live The Way I Want」,這幾年他終於發現,自己根本沒時日安撫他人的願望了——自己的ideal life,其實就只是「做想做的事,過想過的人生」,如此簡單。 文字:Heidi @heidi.is.strong 攝影:Andrew @andrew_bangchan 設計:Owen @wai.ho.98 |夢想藍圖的初稿 參加全民造星之際,Tiger只不過是電影學院Year 1的學生。他笑說,小時候「我的志願」想過繼承父業,就是沒幻想過自己會成為偶像。「其實在那個年紀我根本不知到底想過怎樣的生活。就好似很多中學生一樣,讀完書都不太知道自己想做甚麼」。公開考試放榜後,他選擇了讀電影學院,讀書期間參加了全民造星,最後又入了MIRROR,一切就如同冥冥中的安排一樣。直到真的簽約後,Tiger根本沒有具體畫面,自己最後要走到一個怎樣的位置,「那時候就是想,找到自己喜歡的東西,可以做的東西。」 一息間從學生變成了偶像,一切從一個人變成12個人,被問到最難適應的是甚麼?「其實男團這件事本身就是。」他回答,「我入行前不懂K-Pop,我認識男團可能是Backstreet Boys、Westlife那一種。」新鮮事除了跳唱演戲,還有行業的不穩定性:「你今個禮拜告訴我下星期有工作,我就不能上學了。那時候我差點不能畢業。」 正當一切逐漸踏上軌道,Tiger開始發現,自己深陷名為自我質疑的泥沼。 |那些很棘的事 都可以《Alright》 在隊伍中,每人都有屬於自己的位置,有人擅長唱歌,有人舞技精湛,有人個性跳脫鮮明。Tiger在《Alright》中有一句「未夠大志被世人需要」,他這樣解釋那糾結的心態:「譬如說唱歌,你都不是最出彩的一個。最直接就是,我覺得自己唔叻。不會每個人都是第一的,總會有人是三四五六七,但這些人,他們也想更叻。」在《調教你MIRROR》,Tiger被花姐評價為「不夠主動」,現在回想並疏理原因,Tiger認為:「我猜似乎是迷失,好像控制不到任何東西。有些東西,你明明想這樣走的,但偏偏沒辦法,就要走另一邊。」 幾年過去,Tiger不免會與身邊的人比較,自覺未能突破自己。碰巧公司為MIRROR安排開演唱會,有機會可以推出solo歌曲。那時Tiger已跟天衡學結他一陣子,天衡問,你最想說甚麼?Tiger遂打了一段文案給他:「類似是,這幾年有開心有不開心。開不開心,都有一班朋友、家人、粉絲陪你、幫你。可能他不是實質幫你做甚麼,但這個陪伴很重要。其實所有事都會好好繼續走下去,然後你回頭一看,那個很棘的事,都可以Alright。」 呼過氣消化傷悲,就這樣Tiger的第一首solo誕生了。神奇地,Tiger發現自己從《Alright》這首歌及表演上,找到自己真心喜歡的路向:「可能是結他、少少搖滾、Rock Ballad的音樂,讓我找到,嗯!我想做這件事!我出現了一個不知從何而來的決心和力量鑽研這件事。」 |學習與自己對話——《Live The Way I Want》 「可能《Alright》給了我自信,所以我覺得在這個方向的音樂作品,我可以嘗試多一點,可以繼續走下去,所以就有了《Live The Way I Want》這個想法。原來這件事我喜歡做,而我又做得到。」Tiger這樣分析道。 其實,Tiger從中學開始便接觸結他。他憶述,初學結他的人都一定會接觸一些「經典歌」,例如《Hotel Carlifornia》等。不斷練不斷聽,很自然就構成了他的音樂喜好。「最正的是,他們不只是揈,這些音樂也會有很感動你的元素。例如有些樂隊的歌曲好嘈,很『大力』,但間中又會出一首慢歌,你就會覺得,啊,鐵漢柔情呀。例如Bon Jovi的《Always》,你會感覺到這個男人很傷心,但平常他在台上很強很強,但原來他也會傷心。我覺得好正,好man。」 時間去到今年年初,Tiger預備出第二首solo。原本公司希望他出一首慢歌,但Tiger直接交了《Live The Way I Want》的demo。相較《Alright》,《Live The Way I Want》更直接有力,有種不顧一切向前衝的感覺。這正好也詮釋了這段時日Tiger的蛻變:「我也了解自己多了,懂得和自己溝通。先處理自己情緒吧。這幾年除了Technical的技巧外,這個亦是成長。」 除了與自己好好對話,Tiger更透露,自己每晚都會抽時間與母親聊天:「哪怕其實沒甚麼說。她有時候會給我意見,雖然她不會有專業的意見給我,但她會說,出來工作是這樣的啦,你瞇埋眼過了就算啦!我都expect她會這樣說,但我講了出口,她聽完之後,我原來也會好過一點。」 |只為自己而活 那麼講到底,屬於邱傲然的「The Way I Want to Live」,究竟是如何?「你身邊一定有事情是你不想它這樣發生,但它還是發生了,你改變不了,也控制不了。」就如《Alright》所說「我知/並沒法逆轉風氣」一樣,《Live The Way

【ACOOPick】與香港小交響樂團 邂逅法國殿堂級音樂家

今個五月,香港小交響樂團將再度與法國五月藝術節合作,帶來三場精彩音樂盛宴! 樂團今次邀請了多位享譽國際的法國音樂家來港演出,包括備受推崇的流浪者三重奏(Trio Wanderer)、指揮大師羅菲(Pascal Rophé),以及新生代小提琴家蘇姆(Alexandra Soumm),一連三場法式音樂盛宴將帶您遊歷德布西的優雅意境、感受貝多芬的澎湃激情,並走進拉威爾充滿童趣的夢幻世界,一起沉醉於法式古典魅力中! |流浪者三重奏香港首演 被譽為傳奇組合「美藝三重奏」的繼承者,曾於1997, 2000. 2009年三度榮獲法國古典音樂大獎「最佳室樂組合」的流浪者三重奏(Trio Wanderer)自1988年創立以來其演奏足跡遍佈維也納金色大廳、柏林愛樂廳、倫敦域摩堂等世界級音樂殿堂,為當今最具影響力的室樂組合之一。是次香港首演,他們將率先為樂迷呈獻一場法國印象派與德奧浪漫主義的精彩對話,於5月14日的音樂會中以德布西和拉威爾的兩首鋼琴三重奏展現細膩優雅的音色,並以孟德爾遜充滿熱情的第一鋼琴三重奏掀起高潮。 流浪者三重奏多年來錄製逾20張專輯,並屢獲國際權威獎項肯定,包括《音樂世界》CHOC年度大獎、法國金音叉獎等。這場難得一遇的香港首演將帶領觀眾走進室樂的精緻世界,不容錯過。 日期:2025年5月14日(星期三) 時間:晚上8時 地點:香港大會堂音樂廳 票價:$450、$320、$180 贊助:Dr Andrew S. Yuen |流浪者三重奏 × 香港小交響樂團:貝多芬三重協奏曲 繼首演音樂會,流浪者三重奏亦將與香港小交響樂團合作,聯同即將接掌布拉格交響樂團音樂總監的指揮尼托皮爾(Tomáš Netopil),演奏貝多芬為小提琴、大提琴及鋼琴而寫的三重協奏曲。這部獨特作品糅合協奏曲與室內樂的特色,讓三位獨奏家與樂團展開精妙對答,譜出堂皇優美的音樂對話。同場樂團亦會演奏捷克作曲家馬天奈的序曲,以及德伏扎克充滿波希米亞民族風情的第六交響曲,精彩可期! 日期:2025年5月17日(星期六) 時間:晚上8時 地點:香港大會堂音樂廳 票價:$520、$380、$220 贊助:Dr Andrew S. Yuen |小提琴家Alexandra Soumm炫技演繹布魯赫經典 才華洋溢的法國小提琴家蘇姆(Alexandra Soumm)曾於2009-2011期間為BBC電台第三台新生代藝術家,並與倫敦愛樂樂團、洛杉磯愛樂樂團、NHK交響樂團等知名樂團合作。首度與香港小交響樂團合作,她將攜手克羅地亞電台交響樂團音樂總監羅菲(Pascal Rophé),炫技演繹布魯赫夢幻抒情的第一小提琴協奏曲——這首經典之作不乏充滿激情的獨奏段落,自首演以來一直為樂迷所喜愛。 當晚樂團亦將首演意大利當代作曲家Berio的《安息》,並以拉威爾的《鵝媽媽》芭蕾組曲壓軸,一起穿梭於睡公主、美女與野獸等耳熟能詳的童話場景,譜寫一個充滿法式優雅的童話之夜。 日期:2025年5月31日(星期六) 時間:晚上8時 地點:香港大會堂音樂廳 票價:$520、$380、$220 獨家贊助:中電 CLP 門票現已於城市售票網及「撲飛」發售。 ——————— In ACOO, you can discover a dynamic lifestyle in #ACOOPick.

【香港角落|城市植物誌】香港初夏限定花海:沿途望出車外 是盛放的魚木

初夏走在太子道西,抬頭便可看到一片淡黃色的花海在馬路兩旁綻放,與午後的陽光相映成趣。 每年4月份,你總會在某個街頭的一隅看到這麼一片鵝蛋黃色花海。「魚木」這個名字,源於台灣漁民用它的木材刻成小魚,帶去海上捕魚的習慣;魚木的英文名字「Spider Tree」,則來自那些形似蜘蛛的奇特花朵。魚木的每朵花都有四片花瓣,伸展出12至50根纖細的花絲,在微風中輕輕搖曳。魚木還有個親切的名字,叫「樹頭菜」,因為它嫩嫩的葉子可以醃製成開胃小菜。 魚木的花語是「神聖與祈願」。在這個步伐匆忙的城市,它似乎提醒我們:慢下來,抬起頭,欣賞這絢爛的好風光。 從旺角到大角咀,從天水圍到粉嶺,處處都能找到它的身影。下次在街頭匆匆走過時,不妨停下腳步,抬頭尋找這片春日的黃白色花海。或許你也能在繁忙的都市中,發現這細膩的生活驚喜。 攝影:Andrew @andrew_bangchan、Eddie @eddielok814 設計:Kayan @yipyn -------------------- 香港角落:直覺記錄香港,鏡頭攝下角落。 In ACOO, you can find #ACOOHKCorner. #discoverhongkong #explorehongkong #hongkongstreetsnap #魚木 #樹頭菜 #香港植物 #植物圖鑑 #urbannature #citytrees