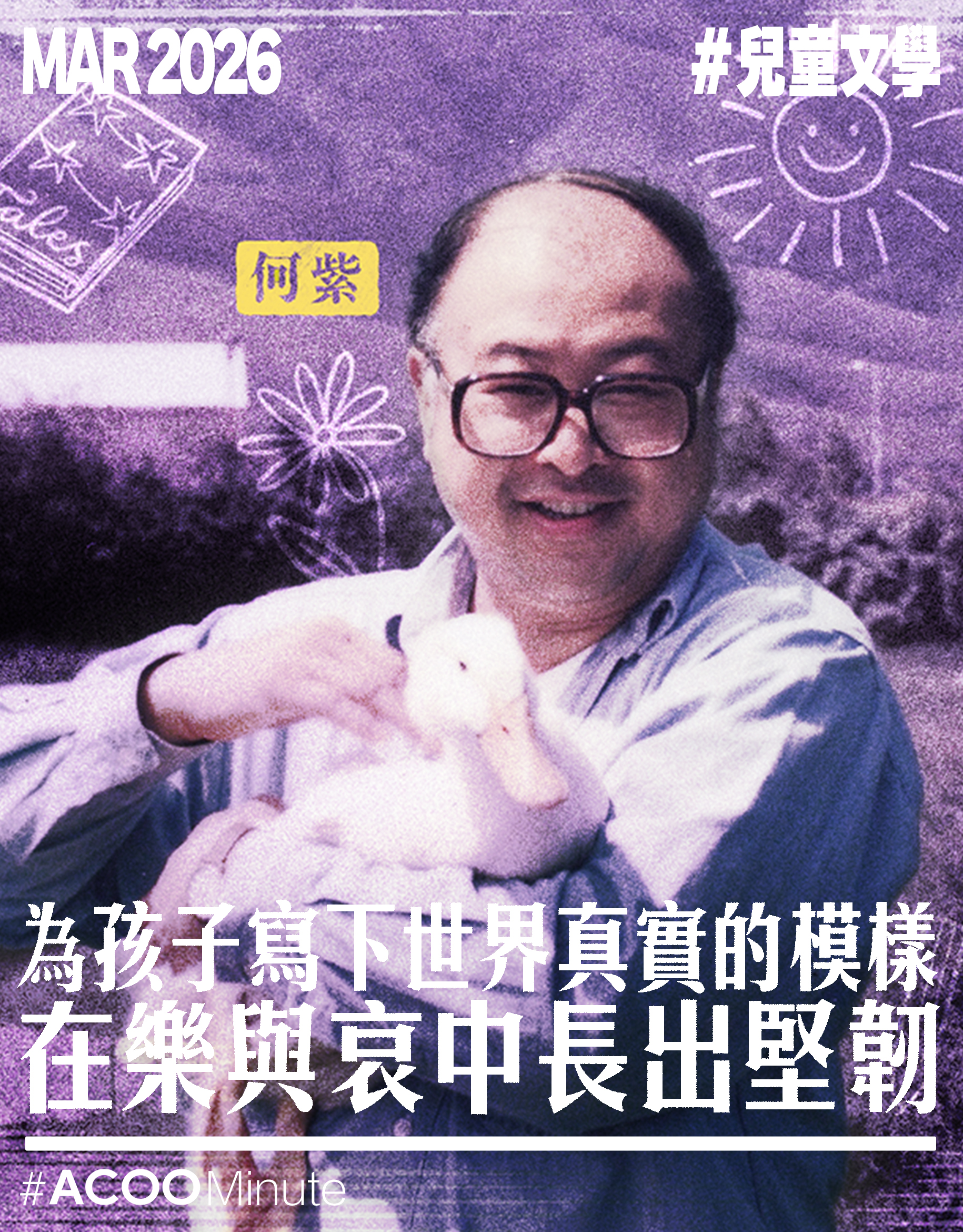

【何紫|香港兒童文學之父】逝世35周年:他的文字如何陪伴香港幾代人成長

何紫的作品,是香港幾代人的集體回憶。他的一生創作了大量兒童文學作品,不少更被學校列為推薦書目。《40兒童小說集》、《童年的我》、《給女兒的信》等,都是香港兒童文學經典。今年是何紫逝世35周年,雖然不少讀者在他離世之後才認識他,但他的文字依然跨越時空,陪伴著無數人成長。 何紫的作品從兒童的視角出發,刻劃了他們細膩的內心,道出他們的成長困惑。不少人說,人生第一次讀書流淚,都是因為何紫。有人形容他的故事帶點苦澀,這是因為他的作品大多以現實生活為背景,描寫戰後香港基層社會的真實處境,觸及貧窮、破碎家庭、生離死別等,以至生命中的種種無奈。像〈褪色的友誼〉就是講述昔日的一對好友,因人生路向不同,多年後重逢,雙方已沒有話題。這種與舊日好友疏遠的唏噓,相信是每個人成長時也曾有過的感歎。何紫將這些真實的苦澀寫進作品,讓小朋友在溫柔的筆觸中,接觸現實不可避免的無常。 何紫希望讓兒童明白,這個世界既有歡樂,也有憂愁。他曾寫道,對於生命中的痛苦和悲哀,「若果在青少年至中年時期就承受了,並且承受得起,人就不知不覺間變得豁達起來,年紀漸長,變得老而彌堅。但如果人生路一直走上坡,到中年之後才突然要承擔這樣或那樣的苦痛與悲哀,那麼,生命將顯得脆弱。」這種體悟來自他的親身經驗。他的童年時期正值戰亂,在炮火中長大,目睹過滿地屍骸,父親在他三歲時被捉去注射實驗針藥後病逝。中學時期,他長年以麵包充飢,畢業後沒錢上大學,投身工作。後來做見習編輯,熬夜寫稿,卻沒有稿費,有時甚至不能以自己的名義發表作品。他將這些磨難視為韌性的鍛練,因此在他50多歲患癌時,仍能保持豁達:「自得重病,心境異樣地舒泰,無懼無憂,我想是以前的日子有功。」 七十年代本地兒童文學的創作不多,亦不受重視。與此同時,通俗漫畫大行其道,當中不乏渲染暴力的作品,缺乏優質本地兒童讀物。何紫希望填補這個缺口。他畢業後做過三年老師,後轉職《兒童報》編輯並開始寫兒童故事;八十年代創立山邊社,出版不少兒童及青少年讀物,亦組織了香港兒童文藝協會,積極推動香港兒童文學。何紫有他的理念:「我希望兒童文學作品能潛移默化地影響少年兒童,使他們自覺做一個熱愛和平、熱愛地球、熱愛生命的人,做一個理所當然的人道主義者。」 何紫勾勒出一個有苦有甜,百味紛陳的世界,卻始終為兒童讀者留下溫柔的餘韻。他讓孩子看見人生的真實,但也讓他們看見苦澀中長出的堅韌,教會他們保持正直善良。曾經看過何紫的我們已經長大,當年的感動早已在心中紮根,化作今日的韌性,讓我們在面對這個不完美的世界時,依然能選擇溫柔。 文字:林三 @lam.three 設計:Ruby @kcmmman -------------------- In ACOO, you can get refreshed in #ACOOMinute. #何紫 #兒童文學 #香港作家 #40兒童小說集 #童年的我 #給女兒的信

【香港角落】黃大仙的福氣見證:黃大仙祠百年香火、求籤文化與「祝福里福牆」108個福字

踏入黃大仙,放眼一望,赤松黃仙祠矗立,百年香火縈繞,承載著香港市民對於福氣的期盼。善信們手執清香,閉目祈願,每一個虔誠的鞠躬,都彷彿在為紛擾的內心尋找一隅安寧;同一片土地下,黃大仙中心北館外的「祝福里」,一幅寫滿密密麻麻「福」字的《福牆》,將無形的期盼化為有形的文字,讓傳統的祈福文化,不再僅限於廟宇之內,而是化為植根於鄰里、人人可見的風景。 時代洪流不斷沖刷,這片土地的面貌早已幾番更替,但盛載於此的眾生願想卻始終如一。 |一紙籤文 半生煙火 見證變遷 「30幾40年前,最多人是來問錢財,想知道哪隻股票會升。」入行四十餘載,80多歲的「綠湖居士」金女士追憶道。舊日香港人對「福」最直接的渴求或許是財富,時代流轉,現在年輕人更關顧自己心靈健康,她發現籤文所承載的祝願亦悄然改變:「日子簡簡單單,過得順遂舒適比名成利就更重要。」 金女士每天聆聽大家的渴求,她形容自己只是「翻譯」,為迷惘的人解釋來自神明的「啟示」。從求財到問心,籤文如一面鏡子,映照出香港人對「福」的定義,在不同年代裏的演進。 「在這裡擺檔三十多年了。」若說金女士見證了祝願的內涵,那香燭店主麥太,則用大半生看到了社區的變遷。對麥太而言,黃大仙從來都不只是單純的工作地點,而是她大半生紮根的家。她的人生,幾乎都圍繞著這個地方展開——住在黃大仙下邨,每天到祠外的攤檔開工,收工後再到黃大仙中心買菜回家。她的生活,本身就是黃大仙社區最真實的見證。 她憶起從前的黃大仙,並非總是如今這般井然有序。每逢過年時節,尤其是年初一,更是墟冚得水洩不通:「(黃大仙祠)外面就是一條大路,大家自己搭鐵皮攤檔。堆滿人,形容不了有多少人,你想怎麼擠就怎麼擠。」時至今日,附近大型商場拔地而起,麥太見證了此地從草根到現代化的轉變。 |時代流轉 祝願依然 從前人們在鐵皮檔的縫隙中求福氣,到今天年輕人在現代化的廟宇裡問心,形式在變,載體在變,但那份為明天祈求一份安穩與美好的心從未改變。無論是麥太香燭店裡的一縷青煙,還是金女士口中透露玄機的籤文,都共同構築了這片土地的靈魂。 黃大仙中心北館外,以「社區營造」視角呈現的祝福里,當中的《福牆》,則以另一種方式承載這份祝願。108個風格各異的「福」字,錯落有致地描繪在印有獅子山輪廓的牆上,反映著創作者們各自對「福」的理解。它們出自108位創作者之手——從社會名人到青年學子,從社區友伴到虔誠善信,每一筆一劃,都凝聚香港人的心意,風格迥異卻彼此呼應,讓幸福的暖流在城市中傳遞。 或許,人們所求的,從來不只是一支上上籤,而是在充滿不確定的人生中,一個可以稍作慰藉、重獲力量的憑藉。而黃大仙這個地方,正是那個歷經時代變遷,卻始終溫柔承載著無數香港人祝願的永恆角落。一道牆盼為這地方帶來更多福氣,願這片福地充滿希望與溫暖。 攝影:Eddie @eddielok814 設計:ZH @zzzzzzzih_ ——————— 香港角落:直覺記錄香港,鏡頭攝下角落。 In ACOO, you can find #ACOOHKCorner

【香港角落】鯉魚門石礦場百年史:從清末採石到戰後建設,香港建材與漁村生活的身土不二|三級歷史建築散步路線

大多數人對鯉魚門的印象不外乎是三家村、食海鮮,然而在村落的深處,藏着一座規模頗為完整的石礦場,有石碼頭、石屋、石牆等混凝土構築物。這座石礦場,早在清朝時期已開始產出花崗岩,英治時期的香港終審法院舊址、維港兩岸的起城建路,直至戰後的修橋補路和經濟起飛的工程,鯉魚門的石料也是重要的建材來源之一。 現時這座舊石礦場現已被評為三級歷史建築,雖然早已不再運作,但仍然可以讓我們窺見過去香港的某一段歷史,某一種生活方式。 |打石又打魚 鯉魚門是一條客家村,當年先是一批客家人南遷到此地,後聚居了「曾」、「葉」和「張」三大採石家族,故稱之為「三家村」,而海上亦有蜑家人。 當時的人們,生活非常忙碌,他們既靠打石採擴賺錢,亦會以捕魚為生,而兩者工作比例則會就着天氣和工程來調節。當年,人們的採礦方式是可想而知的土炮,他們先以工具在岩上鑿孔,再放置炸藥爆破,才收集碎石,工序危險且體力要求高,常常有意外發生。不過,相對於漁業的望天打卦,「按量計酬」的打石收入則更穩定和有保證。 |鯉魚門石礦場 早在清末道光年間,已有人在鯉魚門石礦場採石。進入英治時期,政府大力發展維多利亞城和九龍,鯉魚山成為主要的石材開採地之一。十九世紀末年,英政府為了令本地石礦業制度化,便在拓展界址後,重新登記鯉魚門的土地,並刊憲批准鯉魚門石礦場運作。 二戰日治時期,石礦場停止運作。戰後,香港開始經濟起飛,建屋、道路、海堤工程對石礦建材的需求非常大,政府亦重新發牌,鯉魚門、茶果嶺、茜草灣和牛頭角被稱為「四山」,是香港建材的重要產地。此時,採石也改以機器代替人手,由打石進入開石年代,鯉魚門石礦場亦步進出礦高峰期。 |牌照轉型、六七暴動至小型石礦場走進歷史 鯉魚門石礦場屬於許可石礦場,這類的石礦場牌照期通常為半年至1年,通常能不停續牌,經營模式較小。在1965年,英政府開始推行「合約石礦場」,牌照至少有10年或以上的年期,只能在指定範圍內進行開採及賣石,並需要再開採前先進行規劃,且確保該地有足夠的岩石量。政策加上戰後建屋潮的需求減少,對小型石礦場已產生不少影響。 兩年後,六七暴動期間,港九多處出現土製「菠蘿」,為了控管風險,政府便收緊炸藥管制,使小型礦場更難運作和續牌,加速許可石礦場走入歷史,最終鯉魚門石礦場只好關閉,結束逾百年的石礦歷史。 |吃一顆茶果細味鯉魚門 今天的三家村已褪下過去的沙塵混混,從碼頭走進村落,有擺賣茶果的小檔攤,各種顏色、不同口味帶着村落的回憶。沿路往深處走,有繁華的海鮮酒家、燈塔、蜿蜓的鄉村小路,最後便會找到那座已荒廢的石礦場。 這段路,就如石礦場一路走來的旅程。 攝影、文字:Tuffy 設計:Larry @ialyrral_ -------------------- 香港角落:直覺記錄香港,鏡頭攝下角落。 In ACOO, you can find #ACOOHKCorner.

【Hello Introvert 專訪】Kiri T:當內向不再是缺點,演唱會變成I人專屬的安全空間

在訪問前兩日的簽唱會上,發生了這樣的一幕:Kiri T正在和歌迷們玩猜歌名遊戲,但她在台上看著題目,腦袋卻一片空白,緊張得手忙腳亂,最後竟然連自己作品的名字都忘了。事後回想,她忍不住自嘲:「明明係好簡單嘅嘢,但我好似好Kam咁⋯⋯大家話『嘩,你記性,真~係好差喎』。我都話,我可能要食啲合桃補腦⋯⋯」 如果這種尷尬與焦慮是你曾有過的共鳴,那麼她即將在澳門舉辦的演唱會《Hello Introvert》,或許就是為你而設的一個「安全出口」。在這個演唱會,她邀請各位「I」人可以放心自己一個前來,被音樂治癒:「例如我都係一個唔擅於表達自己嘅人,或者有好多嘢唔敢講。但我希望呢個演唱會可以話畀大家聽——即使我哋性格咁迴避,但我哋都值得被了解、能夠被了解。」 「我依家都會embrace自己咁Kam。」Kiri T笑說。 採訪:Heidi @heidi.is.strong 攝影:Andrew @andrew_bangchan 設計:Larry @ialyrral_ |不需要「被迫營業」的安全空間 對於很多 I 人來說,看演唱會往往伴隨著一種無形的壓力——害怕被要求站起來跳舞、害怕要表現得 High、害怕要一同高聲歌唱。「Hello Introvert」,是一個讓「I」人感到安全、舒適、自在的空間:「呢度唔會有好多機關或者娛樂,唔會叫大家要好雀躍起身。我會形容係好chill,想講嘢就講嘢,想唱歌就唱歌嘅形式。」 Kiri T這樣解讀「I」這回事:「其實I人都想要connection,只不過我哋嘅friendship要好exclusive,好gentle。我哋都鍾意好近,但可能係好近、輕輕咁講安慰你嘅說話。」這次,她希望在澳門百老匯舞台創造一個「Safe Space」,並正在探索各種適合內向者的「距離」。她又透露在歌曲選擇上希望營造一些「contrast」:「例如大家以為呢隻歌要好大力,其實可以好細力?或者以為呢隻歌好細力,其實原來可以好大力?因為對我嚟講,大家可能會誤會I人好冷漠,但可能我哋心底有好多嘢想講,只係怕打擾人哋。所以我都好想探索一下contrast呢個主題。」 |和自己的「I」來一場和解 「大概幾年前,我成日會同朋友講,如果我E啲就好啦。因為每次上台都覺得好吃力,每次訪問都會好甩咳。以前我做音樂節目,我知道見到唔識嘅人,我會預早3、4個鐘冷靜,聽meditation嘅歌,『咚~』嗰啲。」 舊作《icouldusealittlehelp》裡的一句歌詞:「Why do I pretend again and again, that I'm stronger than I am?(為何我一再假裝自己比想像中強悍?)」,正正道出她從前漫長的自我拉扯。 這幾年香港人對 MBTI 、「I」與「E」的討論多了,社會也開始對「I」多了一份理解,「某程度上時代都幫咗我。」再後來,她發現自己的聽眾都與自己面對同一種困境:「佢哋都會話喺社會好大壓力,唔夠E。反而因為我企出嚟就係咁Kam,好多歌迷會同我分享,原來我啲歌會令佢哋覺得被了解,咁我都覺得呢件事好療癒。」 早些日子派台的《我可能是迴避型》,講的正是害怕踏前一步的這種情緒。若然因為自己掙扎或卻步,而錯過一些機會甚至一些關係,不會很可惜嗎?Kiri T則這樣認為:「如果因為你I而錯過一啲關係,可能呢個都未必係你想要嘅關係。」最重要的,是認清自己想要的是甚麼。 所以,Kiri T希望這場《Hello Introvert》演唱會,不只是一場演出,更像是一次「同類」的聚會。「我覺得唔需要有壓力去invite人、約人一齊。因為你哋已經約咗我,我已經約咗你哋啦!I’ll see you there!」 Makeup: @tammyau_makeup Hair: @jamieleehair @issac_lo @hola.hair.pets In ACOO, you can see #ACOOPerson.

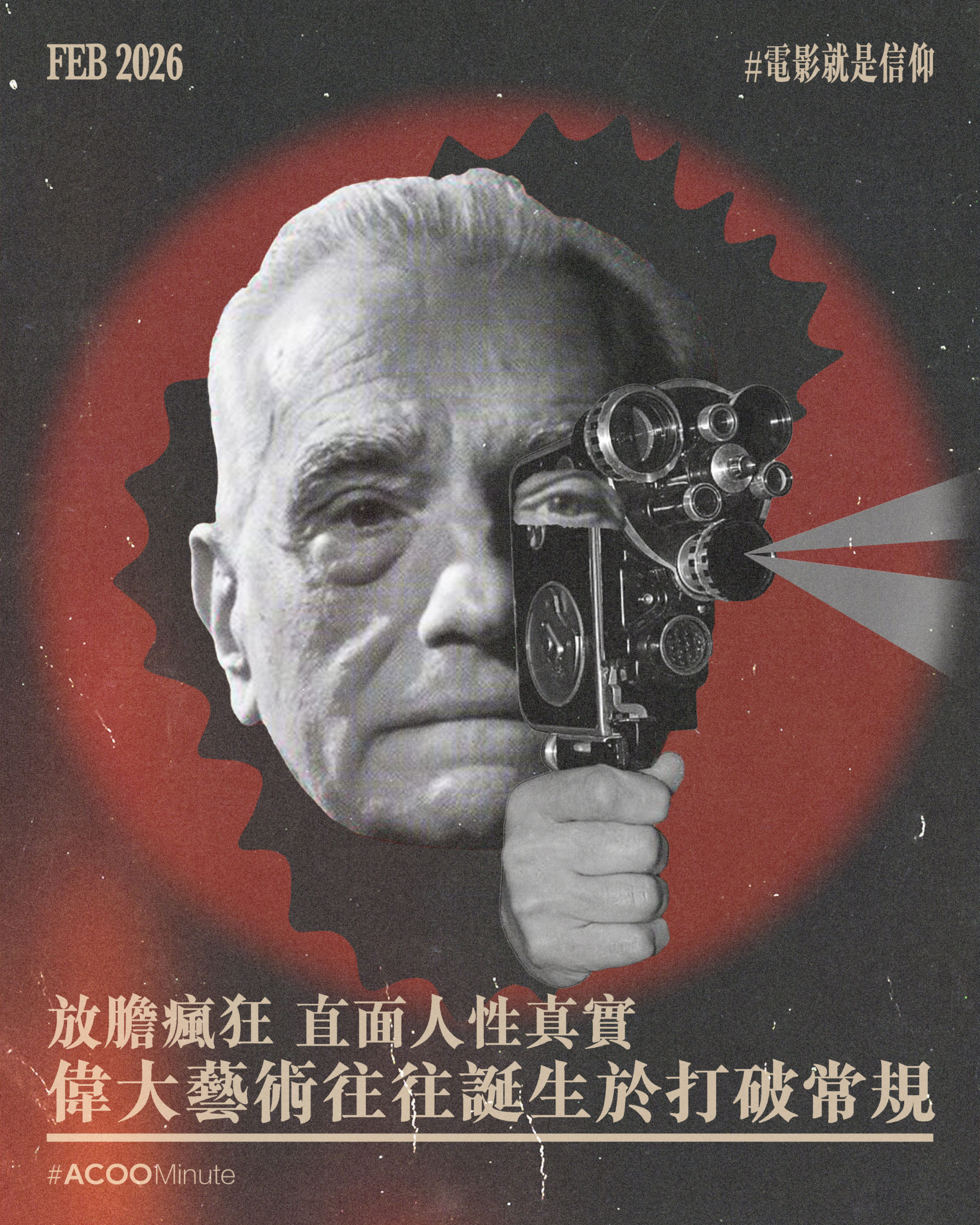

【電影就是信仰】馬田史高西斯半世紀影壇路:以電影寫靈魂、用鏡頭剖人性|導演專題剖析 + 代表作回顧

【電影就是信仰】 傳奇導演馬田史高西斯自七十年代投身電影,至今已逾半個世紀。他的多部作品被奉為經典,包括《無間道風雲》、《的士司機》、《華爾街之狼》等,在影壇地位崇高。現年83歲的他仍然活躍於創作前線,即使年事已高,三年前仍推出佳作《花月殺手》。他的作品橫跨黑幫犯罪與史詩文藝,以黑色暴力的風格聞名,聚焦人性深處的衝突與掙扎。電影對馬田史高西斯而言,是追求靈性的旅程。 史高西斯小時候患有氣喘,無法參與劇烈運動,亦很少跟其他孩子玩,父母只好帶他去看電影,令看電影成為他的日常必需品。生長在美國曼哈頓「小意大利區」這個龍蛇混雜的地方,暴力與罪惡是日常,這些記憶轉化成他作品中幫派、色情、毒品等元素,勾勒出社會的陰暗。他從小已經受洗成為天主教徒,曾立志當神父,後來卻對教會以外的世界著迷,最終被預備神學院要求退學。 當不成神父的他轉去讀電影,17歲便拿起攝影機。1976年的《的士司機》奠定了他的大師地位。這份劇本涉及極端暴力、性交易等禁忌題材,內容過於陰暗,令不少片商卻步,劇本幾經輾轉才來到史高西斯手上。他一接到劇本,便對那種疏離與孤獨感產生強烈共鳴,決定接拍這部片。本以為這是一部難獲大眾共鳴的邊緣作品,卻意外觸動了世人內心的陰暗面,成為影壇經典。 雖然史高西斯已是神級導演,但他的電影生涯中,面對過不少批評聲浪,經歷過票房失敗的低谷,亦似乎與奧斯卡欠缺緣份,入圍十次最佳導演,只拿下一座獎項。他自覺從未能融入荷里傳統的製片機制,尤其早期經常要四處奔走籌措資金,在商業片與個人藝術追求之間取捨,才能保住作品的主導權。 「為甚麼每部片都是要闔家觀賞?或讓大家覺得看完心情很好?」史高西斯的作品常處於爭議的漩渦,例如《的士司機》與《狂牛》的極端暴力挑戰尺度;《華爾街之狼》拒絕道德批判而備受批評美化罪惡;《基督的最後誘惑》更大膽描繪基督作為人的慾望與掙扎,想像其放棄救贖、結婚生子,在宗教界引發大規模抗議。對他來說,拍想拍的故事,遠比票房重要,亦甘於為此受到爭議。正如題材冷門、節奏緩慢的《沉默》上映前,他就明言:「這不是一部大家都想看的電影,卻是必拍的電影。」 「電影是我迫切想說的話。」即管題材黑暗非主流,他也寧可挑戰觀眾的舒適圈,選擇對自己誠實,用電影表達自己。正是這份執拗,造就了他橫跨半世紀的影壇傳奇。 文字:林三 @lam.three 設計:Larry @ialyrral_ ——————— In ACOO, you can get refreshed in #ACOOMinute. #馬田史高西斯 #無間道風雲 #的士司機 #華爾街之狼 #花月殺手 #狂牛 #基督的最後誘惑 #沉默

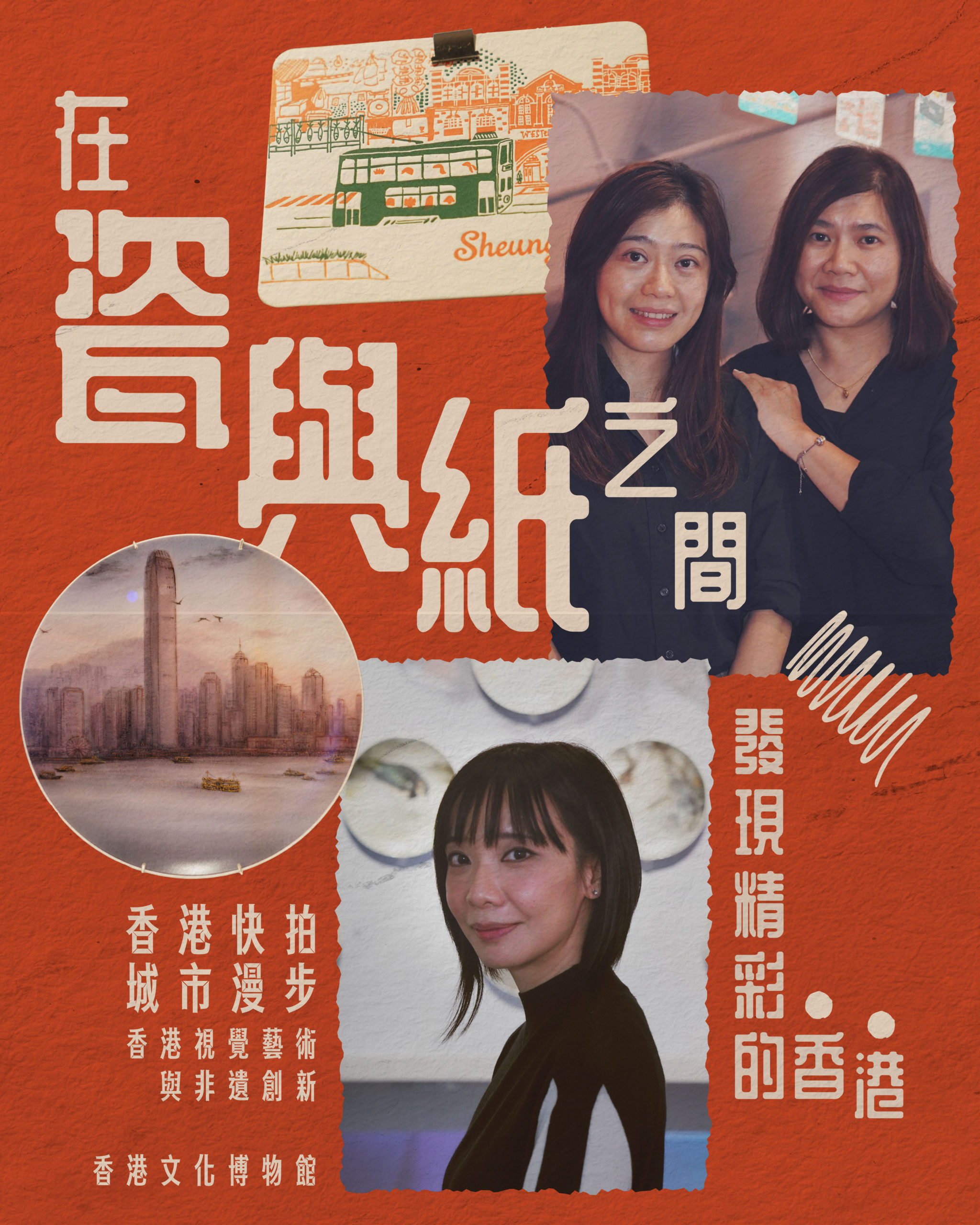

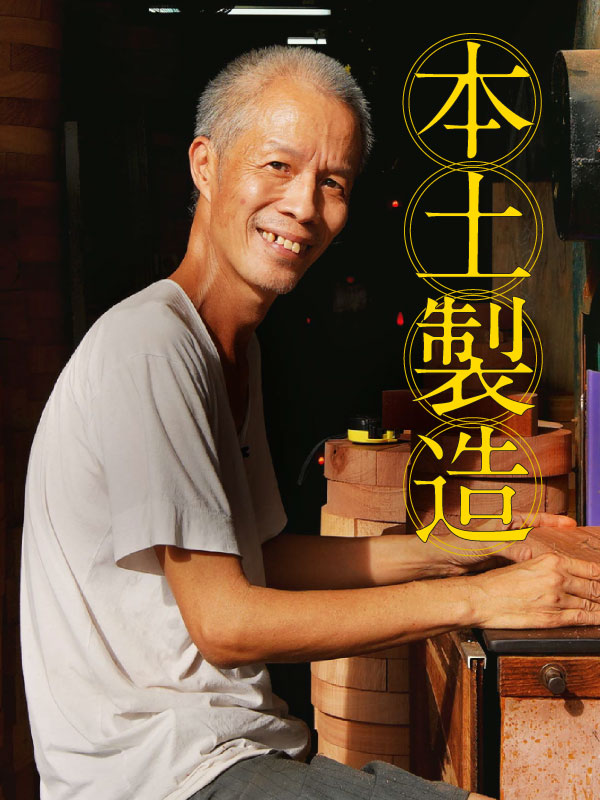

【香港快拍.城市漫步】瓷畫與活版印刷的對話:當藝術成為記憶的容器

在我們熟悉的城市景觀裡,如何才能發現不一樣的風景? 秉承嶺南畫派「融匯古今」精神的第四代藝術家羅令潔(Rebecca),她選擇在光滑高雅的白瓷碟之上,挑戰描繪光影與建築、花鳥和自然風光的極限;機緣巧合地踏上活版印刷工藝之路的ditto ditto創辦人陳葆恩(Donna)和陳葆珊(Nicole)姐妹,她們在帶有凹凸肌理的紙張之中,尋找城市的溫度與記憶。讓藝術引領我們重新漫步,發現那個藏在日常之下的精彩香港。 訪問:Heidi 攝影:Andrew 設計:Larry |在圓碟之上,繪出維港天際線 「釉上彩,就是在一隻已經燒好的白色碟子上,滑溜溜的,我們在上面畫畫。」羅令潔用最直白的語言,揭開了瓷畫的神秘面紗。瓷畫需在畫成後,再經七、八百度的窯火二次燒製,才能讓色彩永固。這次在香港文化博物館的「香港快拍.城市漫步 — 香港視覺藝術與非遺創新」展覽中,展出了她以香港的自然與城市風物為題,繪製的五組瓷碟。 最引人注目的,則是一組橫跨八隻瓷碟的維多利亞港兩岸全景。此作品透過顏色的巧妙運用,捕捉了日落時分,城市天際線在光影變幻中的詩意,以傳統工藝呈現,「遠看會被太陽的光吸引,但慢慢近看會發現很多細節。」 這次靈感源於她極喜愛的、以光影著稱的英國畫家泰納(J.M.W. Turner)。「我一直有一個想法,想畫一個Panorama(全景)」。她的創作視覺則是源於個人記憶,而非網絡上的熱門打卡點。她刻意避開在社交媒體常見的景點和遊歷角度,選擇描繪自己眼中、印象中的香港,例如「小時候坐船時看到的景色」。另一個系列,她在瓷碟上畫香港傳統建築及交通工具,例如都爹利街的煤氣燈,不僅是描繪其優雅,更是為了記錄它被颱風「山竹」摧毀後又成功修復的故事。 然而,記錄當代香港景觀的創作,原來也給往時多以花鳥入畫的她帶來了前所未有的挑戰。「最挑戰的是畫直線,」羅令潔笑說,「因為那張碟是彎的,所以真的畫了很多次。」這份挑戰,恰恰展現了她如何「給傳統一個新的生命」。 |在紙張之上,壓印我城的溫度 另一藝術團隊ditto ditto展出的,則是其標誌性的「香港地」活版印刷明信片系列。「我們是很偶然地走上承傳這個工藝的道路。」 十三年前,因為找不到印刷廠願意為她們的設計「逐隻色去調、逐隻色去印」,妹妹Nicole毅然決定買下老機器,從零開始自學。她們並非出身匠人世家,只是真誠地「被這麼漂亮的活版印刷效果吸引了」,這份單純的熱愛,讓她們意外地拾起了這門日漸式微的技藝。 活版印刷的魅力,在於其獨特的「凹凸感」——由機器壓在紙張上留下印記,是冰冷的數位印刷無法複製的觸感。然而,這份溫度的背後,是無數次試驗的成果。Nicole回憶起創業初期未熟悉機器運作,由於紙張會因溫、濕度變化而影響吸墨效果,她曾為此「搞了一整晚」都無法成功印刷。最後,姐姐Donna奔走上環找到的一位老師傅親自到工作室指導,才解決了問題。 談及二人的創作靈感,始於一次在銅鑼灣的觀察:「抬頭看到很多摩天大廈,很現代化,但我一邊走,也會看到一些樓層較矮的建築。」這種新與舊、高與低、現代與傳統的強烈對比,構成了她們作品的核心視覺語言。Nicole說:「照片沒有辦法把我們感覺到的香港完全表達出來」,因此選擇用設計與活版印刷創作,在景色之上,整理並嵌入更多「文化碎片」。 「我很想讓人知道,大家要珍惜我們,因為我們真的很用心,是Made in Hong Kong。」她們認為,在當下港人「很想找回香港的文化」的時刻,ditto ditto正用自己的方式,「將這件事記錄下來」,讓下一代知道——香港的文化,其實可以很精彩。 —————————————————— 「香港快拍.城市漫步 — 香港視覺藝術與非遺創新」展覽現正於香港文化博物館舉行,以第九屆「港澳視覺藝術雙年展」香港單元為基礎擴充展覽內容,自2024年起於內地五個城市的巡展圓滿結束後,回到香港展出。展覽展出四組香港年輕藝術家——羅令潔、ditto ditto版畫工作室、香港長衫協會團隊,以及啟蜂製作設計團隊,透過瓷畫、版畫、服裝設計及展覽裝置設計,展現香港獨特的城市景觀與文化面貌,並深入探討藝術家們如何守護、傳承與詮釋香港的傳統工藝與非物質文化遺產。 香港快拍.城市漫步 — 香港視覺藝術與非遺創新 即日 – 2026年3月2日 香港文化博物館 一樓 專題展覽館五 星期一、三、五:10am-6pm;星期六、日及公眾假期:10am-7pm; 星期二(公眾假期除外)、農曆年初一及初二休館 免費入場 In ACOO, you can see #ACOOPerson.

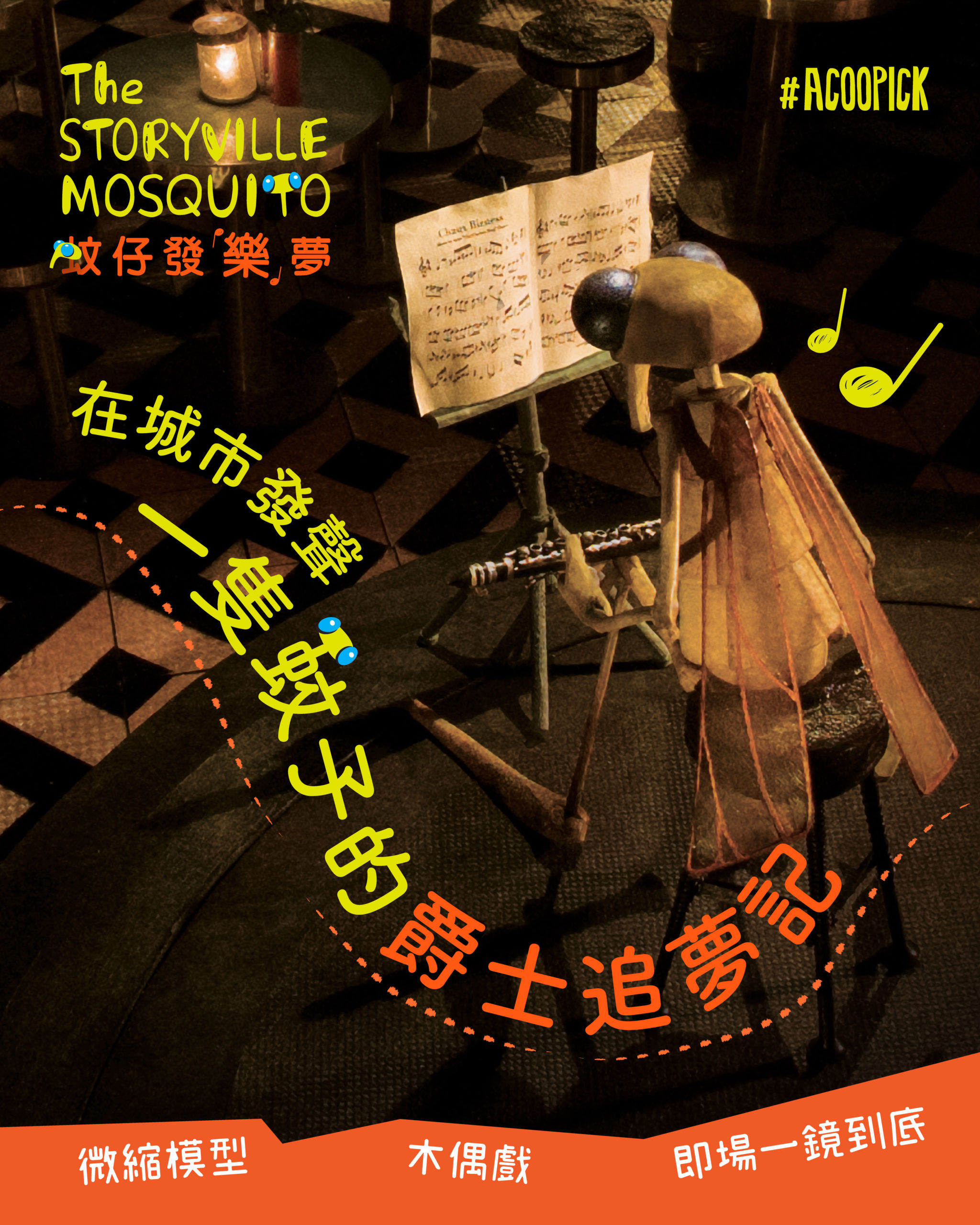

【ACOOPICK|蚊仔發「樂」夢】一鏡到底的劇場 帶你走進爵士與夢想的世界

在偌大的城市裏,我們渺小得像一隻昆蟲,為了生活奔波,卻始終渴望被聽見、渴望找到屬於自己的頻率。如果連一隻蚊子都能懷抱爵士樂的夢想,離鄉別井去闖蕩,我們又有甚麼理由放棄? 來自加拿大的《蚊仔發「樂」夢》(The Storyville Mosquito),講的就是這樣一個關於勇氣的故事。 |從後院昆蟲到國際舞台 《蚊仔發「樂」夢》講述年輕的蚊仔,為了加入傳奇爵士樂團並登上在夢寐以求的音樂廳演奏,隻身從鄉鎮來到大城市闖蕩。初來報到,人生路不熟,蚊仔在陌生的城市中遇到了各種挑戰和困難,不僅要克服現實的障礙,還要面對內心的掙扎。 這部充滿奇想的作品,出自加拿大知名多棲藝術家無尾熊小子(DJ Kid Koala)之手。Kid Koala 曾分享,小時候家裏沒有養狗,後院的昆蟲就是他的繪畫對象。這份童年的觀察,轉化為他日後的創作養分。另外,他也在創作自述中説,自己童年最美好的回憶之一,就是與父母和祖父母一起去看差利.卓別靈的電影。「那是我記憶中為數不多的珍貴時刻,我們三代同堂坐在一起,一起笑著、一起流淚,被同一部藝術作品所感動。自此之後,創造可以用歡樂連繫人心的作品就成為了我的人生目標。」 自 2019 年在蒙特利爾首演後,這隻「蚊子」已飛越美國、德國、墨西哥等多個國度,並於 2023 年奪得加拿大杜拉獎(Dora Mavor Moore Award)「傑出巡迴製作獎」。 |劇場裏的「一鏡到底」 在這個特效盛行的年代,這場演出選擇了一條最難行的路。因為舞台上,14 位來自不同領域的職人——戲偶師、擬音師、攝影師、音樂人,如同精密的鐘錶零件般穿梭於20座微縮模型場景之間,並同步操控著 75 隻大小不一的手工戲偶,透過8部攝影機進行高難度的「一鏡到底」拍攝。與此同時,唱片騎師 P-Love 運用唱盤與電子樂器,搭配弦樂三重奏,即時為劇情鋪墊情緒。上一秒是優雅的古典樂韻,下一秒隨著蚊子的滑稽動作,一切聲音畫面都在現場精準切入。 身為觀眾,你將擁有一種「上帝視角」:既可以抬頭欣賞大銀幕上流暢的電影故事,也能低頭窺探舞台上那群「造夢者」是如何精準無比地即時構建出每一個畫面。 2026年初春,這隻小蚊子飛到香港,邀請你走進劇場,在欣賞這場視聽盛宴的同時,也為那個在城市中努力發聲的自己,找回一點追夢的勇氣。 體驗劇場《蚊仔發「樂」夢》The Storyville Mosquito 📅 日期及時間: 2026年2月6日 (五) & 2月7日 (六) 8:00 PM *每場演後均設藝人談 📍 地點: 東九文化中心劇院 💰 票價: $500|$400|$300|$200*(*部分座位視線受阻) 購票連結:https://www.urbtix.hk/event-detail/14062 *無對白演出,適合6歲或以上人士觀看。 *演出長約1小時10分鐘,不設中場休息。 ——————— In ACOO, you can discover a dynamic lifestyle in #ACOOPick.

【中亞藝術】CHAT六廠呈獻哈薩克斯坦藝術家個展「靈魂的嫁妝」 以傳統手藝羊毛氈連結身份 反思當下與傳統的碰撞

在社會進步下,傳統似乎總是無可避免被侵蝕。有沒有想過,傳統對你來說有甚麼意義? 位於荃灣南豐紗廠的CHAT六廠(六廠紡織文化藝術館),舉辦哈薩克斯坦藝術家古爾努爾.穆卡扎諾娃(Gulnur Mukazhanova)的首個個人展覽「靈魂的嫁妝」,展出超過 100 件中亞紡織作品,以女性視角探討傳統的意義與現代生活之間的衝突。穆卡扎諾娃出生於哈薩克斯坦,目前在柏林生活和工作,擅長結合中亞傳統和當代藝術創作。中亞與我們在地理上不算近,但處身社會洪流中,如何擁抱自己的身份,我們也許有著相似的感受。 文字:林三 @lam.three 攝影:Eddie @eddielok814 |毛氈連結身份 羊毛氈是穆卡扎諾娃重要的創作元素。展覽的入口有道蒙古包的大型氈門,是藝術家從哈薩克斯坦帶來香港,讓人首先感受氈布那種厚重的質感,湊近還能嗅到羊毛的味道。穆卡扎諾娃說,可能是一種「基因密碼」,羊毛氈讓她感受到一種深厚的聯繫。哈薩克人是遊牧民族,常用毛氈來建造蒙古包、製作衣物、家居用品、餐具、地毯等。這種毛氈文化在哈薩克斯坦中部還盛行,但在她家鄉所屬的地區已幾乎消失。 哈薩克斯坦有個傳統習俗:新娘結婚前,會和母親及家族的其他女性,花上數個月的時間,親手刺繡壁毯作為結婚禮物。但這個傳統已經逐漸消失,像穆卡扎諾娃結婚時也沒有得到這份嫁妝。這次展覽題為「靈魂的嫁妝」,「靈魂」代表著祖先的精神,而「嫁妝」則是屬於自己的文化遺產。她說,隨著時代變遷,許多傳統文化已改變,甚至消失。當她發現手工刺繡壁毯這個傳統已失傳時,她才意識到,這不只是屬於個人的嫁妝,而是一種文化遺產,是文化嫁妝。 「我希望人們能夠對自己的過去、傳統、文化和社會反思,最重要的是能夠感受自己,深入內心。」她努力去抓緊這個與家鄉的聯繫,因為她認為在現今世界,不要迷失自我,尤其重要,「因為你的根會給你力量。我住在柏林,但每次回哈薩克斯坦探望家人時,清新的空氣,以及從泥土中湧出的能量,透過我雙腳傳遞到我的生命中,激勵我前行,賦予我生命。」 |對傳統的矛盾情感 穆卡扎諾娃並非首次來港,她曾於2022年曾參加CHAT六廠的藝術家駐場計劃在港駐留,這次其中一件展品,就是她當時的創作。她在香港搜羅了很多印有傳統中式圖紋的布料,與中亞的織物結合,成為一個十六米長的長卷作品。策展人王慰慰這次邀請穆卡扎諾娃作為CHAT六廠冬季展的藝術家,是因為當時她已很欣賞穆卡扎諾娃把傳統的中亞傳統工藝,與當代藝術結合的非常完美,而且在顏色的運用上亦具有強烈的情感。 這次個展涵蓋穆卡扎諾娃早年及最新的作品,包括毛氈繪畫、毛氈雕塑、拼布裝置、攝影、影像等等。王慰慰說,穆卡扎諾娃出生在蘇聯解體前的哈薩克斯坦,及後移居到柏林,在意識形態上經歷很大的落差,亦面對著身份認同的議題,而她很常會以不同形式的肖像表達對身分的思考。 王慰慰以迷宮的概念設計其中一個展廳,燈光較暗,希望觀眾能夠沉浸在環境中。展廳展示《肖像倒影(我家鄉的歷史,浴血一月)》系列84幅羊毛氈畫作,同時將穆卡扎諾娃早年創作的自畫像和攝影作品並置,形成作品之間跨越時空的對話。展廳播放的音樂由哈薩克音樂人SAMRATTAMA 創作,讓觀眾從視覺和聽覺感受展覽的氛圍。王慰慰在策展時,刻意沒放太多介紹資訊,希望觀眾可以親自去感受,「我們不希望他們只關注這個藝術家的故事,希望觀眾能得到一種可以觸及他們內心想法的體驗。」 對於傳統,人其實是有著複雜的情感。王慰慰說,展覽的關鍵詞是「嫁妝」,但他們對於是否用這個詞糾結了很久,因為有些人覺得很古老保守,最後決定保留,是因為展覽的主題在於透過女性的視角,去談傳統帶來具有衝突性的現象,它既讓人自豪,也意味着痛和枷鎖。「嫁妝」能夠體現女性視角之餘,亦正好表達這種模糊矛盾的感情。 現今世代,我們需要保留甚麼、捨棄甚麼、需要接受甚麼,也許每個人都需要思考。 展覽詳情: 古爾努爾.穆卡扎諾娃:靈魂的嫁妝 日期:即日至2026年3月1日 時間:上午11時至晚上7時(逢星期二休館) 地點: 香港荃灣白田壩街45號南豐紗廠二樓CHAT六廠 In ACOO, you can see #ACOOPerson.

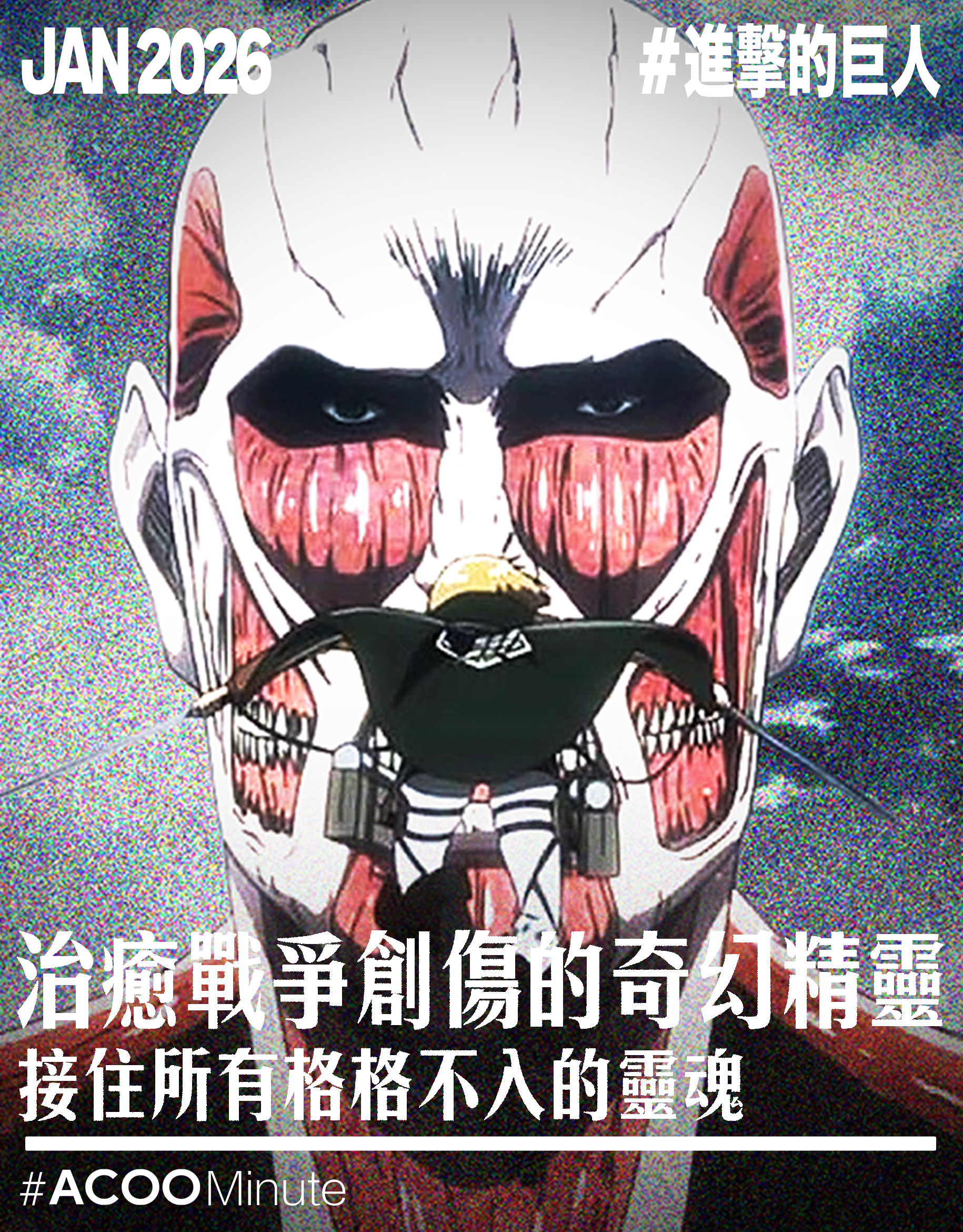

【#ACOOMinute】那一天,我們想起了《進擊的巨人》:諫山創如何用創傷寫下神作?

被許多人視為神作的《進擊的巨人》,2013年首季動畫播出後爆紅,在全球掀起熱潮,直到漫畫及動畫分別在2021年和2023年迎來結局,再度掀起話題,多年來人氣不減。許多讀者在完結後仍無法釋懷,是因為故事愈到後期,愈讓人看見殘酷的真相。作者諫山創曾談論漫畫的意義,如果一部作品會在他心中留下,代表這部作品傷他很深,這也是他一直在追尋的體驗,「我覺得我想要攻擊某種東西,像是背叛或傷害他人,也包括傷害讀者⋯⋯這當然不是甚麼好的事,但坦白說,我覺得那正是我真正想做的。」讀者被虐得一片哀嚎,也證明了諫山創的成功。 《進》起初看似是走熱血復仇路線,但當故事一直推進,就發現作品想說的議題更宏大,涉及戰爭、政治與人性。寫出這個反烏托邦故事的,是明年才40歲的諫山創;構思整個故事大綱時,他才是個19歲的少年。人類面對巨人時的無力感,某程度上是諫山創成長經歷的投射。諫山創小學時被迫參加家鄉的相撲比賽,瘦弱的他深刻體會到力量懸殊帶來的挫敗感。由於不擅長運動、學業表現也不突出,他長期感到自卑,內心充滿不被世界理解的憤怒,並將這些壓抑的情緒投射到主角艾連身上。 喜歡上漫畫後,諫山創一開始不敢讓家人知道,後來還是被父親發現並潑冷水。但他仍然繼續追夢,騙家人說自己在讀設計,實際上卻轉了系讀漫畫。他曾帶著《進》的原稿向《週刊少年Jump》投稿,卻屢次遭到退稿。接連被拒後,他一度幾乎放棄成為漫畫家的夢想,幸好後來獲得講談社青睞。然而作品推出後,他仍受到部分讀者的猛烈批評。他也曾動搖,懷疑自己是否應該迎合讀者要求,但最終還是選擇堅持自己的創作方向,抱持著「即使不被喜歡也無所謂」的心態,「諂媚讀者就等於是背叛讀者。」 網友戲稱患上「巨人創傷症候群」,深受殘酷的故事打擊。除了許多備受喜愛的角色死亡,劇情中每次看到希望後再被絕望吞噬,更讓人窒息。諫山創沒有選擇一個快樂的結局,因為他認為在現實世界中,那樣的結局並不真實。歷史之所以不斷重演,因為仇恨和衝突永遠無解。現實殘酷,但正如米卡莎所說:「世界很殘酷,但同時又如此美好。」即使在這樣的世界,還是會找到美好。認清現實後,才能誠實的作出自己的選擇。對於未來,就如兵長所說:「沒有人知道結果會怎樣,只能選擇自己不會後悔的路。」 文字:林三 @lam.three 設計:Ruby @kcmmman -------------------- In ACOO, you can get refreshed in #ACOOMinute.

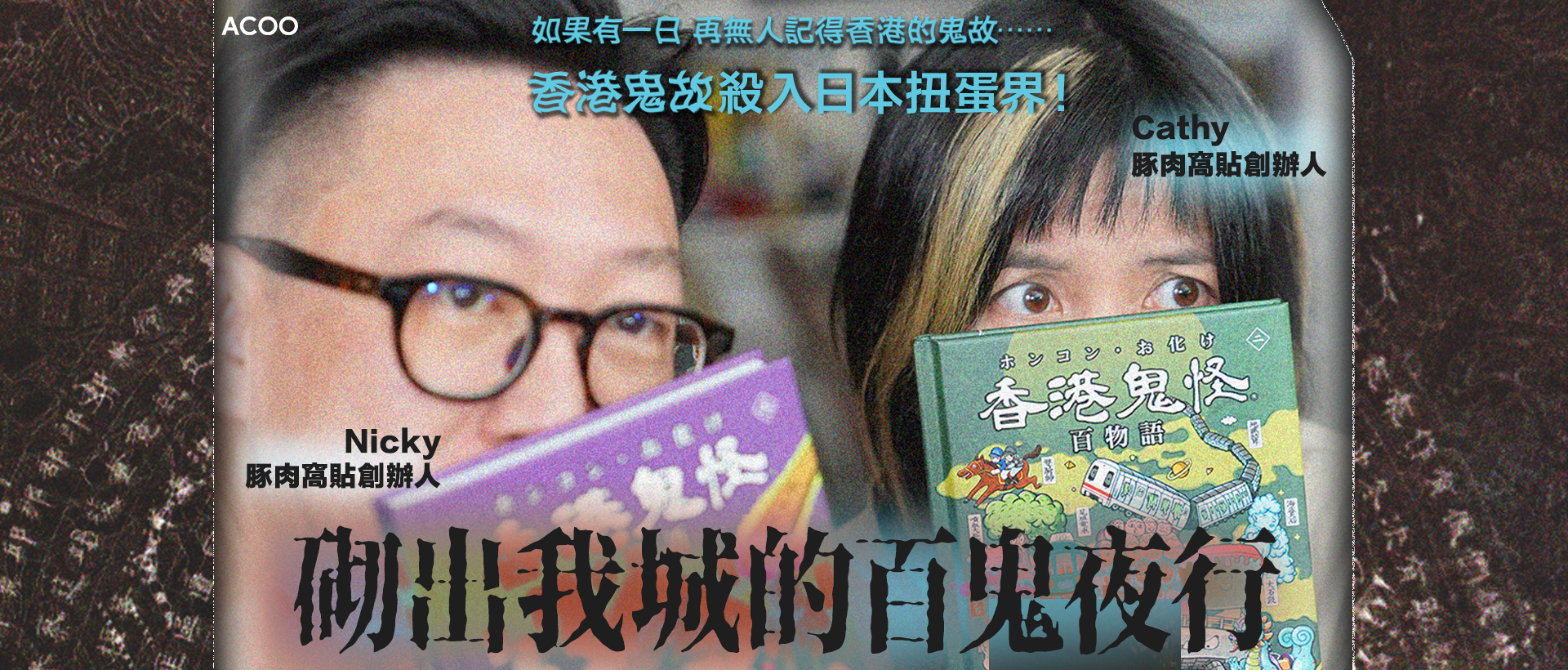

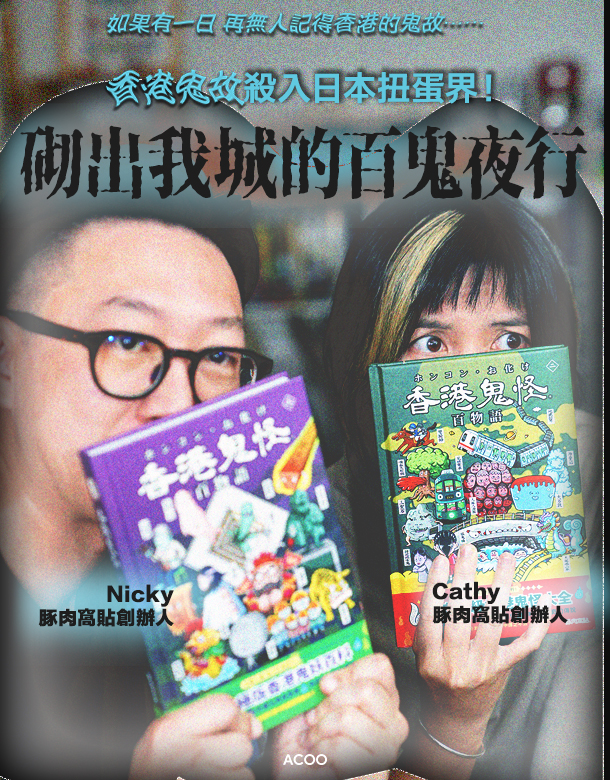

【在鬼故裏,尋覓香港城市變遷史】豚肉窩貼——用貼紙與扭蛋 守護我城鬼怪記憶

在香港這座城市的集體記憶深處,藏著許多光怪陸離的碎片:藍田邨的彩龍大戰水妖、中文大學的辮子姑娘⋯⋯從前讀書、大學O Camp、住Hall,又或者當你與朋友新相識、聊八卦,總有屬於這個地方引人入勝的「靈異故事」存在,成為大家茶餘飯後的話題⋯⋯但如果,再也沒有人記得這些故事了呢?「有次回到中大訪談,問了現在在讀書的中大生,原來有幾乎九成的中大生都不再知道辮子姑娘的故事了。」「豚肉窩貼」其中一位創辦人Cathy說。 在大學相識的Nicky和Cathy,因著對「鬼故」的熱愛,機緣巧合下組成了「豚肉窩貼」,以餅貼(零食內的貼紙)和圖鑑,把一隻又一隻「小鬼怪」整合紀錄下來,盼創作出香港版本「百鬼夜行」。從貼紙到出書,他們今年更衝出香港,進軍扭蛋界,在日本上架短短日子便告售罄。 一個地方的歷史文化,孕育出一個個有趣而獨特的鬼故事。但原來當城市不斷變更,這些根植於特定地點與時代的本土故事,也面臨著被遺忘的危機。 採訪:Heidi @heidi.is.strong 攝影:Andrew @andrew_bangchan 設計:ZH @zzzzzzzih_ |鬼怪餅貼的緣起 Cathy從小就愛看超自然、鬼怪、UFO之類的故事,就連租DVD也會選擇鬼片。但這份獨特的愛好曾讓她求學時期被視為「古怪」,直到上大學後才找到同好;相反地,Nicky則認為這種興趣是與生俱來的。他認為,無論是長輩口中的禁忌,還是校園傳說,都證明了鬼怪故事是大家共通的話題,其本質也是基於人類對未知世界的好奇心。 Nicky和Cathy是大學同學,畢業後一個做廣告公司,一個做製作公司。二人出社會數年後,有感工作上的創作,都是客人主導,發揮空間不大,故萌生創作自己項目的想法,「畢業咁耐就吹咗呢件事幾耐」。Nicky一直深受日本《百鬼夜行》文化影響,眼見台灣也有類似的妖怪誌,不禁反思:「為何我們香港沒有這些呢?」 就在此時,Cathy腦海突然浮現了一個植根於香港與日本流行文化的共同記憶——「餅貼」。餅貼又稱「食玩卡」,呈現方式是零食內附的一張精美貼紙,其中以《孖寶兄弟》、《仙魔大戰》最為經典。通常貼紙正面是角色肖像,背面是簡介。對8、90年代成長的孩子來說,一包四、五元的零食價格不菲,遠比一元一張的抽卡昂貴,卻也因此更令人嚮往,成為一種小眾但深刻的集體回憶。 至於名字由來,Cathy解釋,「豚肉」源於兩人共同鍾愛的英國樂隊 SUEDE 的歌曲《We are the pigs》,並融入了日系風格;「窩貼」則既取自其產品「貼紙」的「貼」字,也食字「鍋貼」,代表用熱誠煎出美味的餃子。「感覺幾年來的想法終於有了一個可以『食落去』的地方。不如就開工!」 |名為「鬼怪」的社會棱鏡 分工上,Nicky負責構思鬼怪圖像設計,Cathy則負責做資料搜集,撰寫文案。她會親自到訪該區做田野考察,訪問居民,深入了解故事後才動筆,「例如你說,某學校女廁好猛鬼。我會問,那是發生過甚麼事?往往答案就是『就是猛鬼囉』。再到我慢慢做資料搜集、研究,才發現原來當中牽涉好多歷史。」 以「華富邨瀑布灣女鬼」為例,傳聞一群孩子放學後到瀑布灣玩耍,直到黃昏時分,他們注意到一個奇怪的景象:「有個姐姐離遠見到她在瀑布灣的潭底洗臉,洗了很久。誰知走到比較近的距離的時候,風吹起姐姐的頭髮,見到原來姐姐沒有眼耳口鼻,大家就嚇跑了。」Cathy分析:「小小馬後炮地想想,其實這個故事是不是真的呢?會不會其實沒有這件事,只不過可能是家長擔心而創作的?」 另一經典神怪故事「藍田彩龍大戰水妖」,故事源於80年代,村民聲稱目睹了天上的「彩龍」與「水妖」大戰。恰巧其實7、80年代以前,香港水利工程的確不太完善,70年代初更發生618雨災、秀茂坪山泥傾瀉等。及後,1977年政府為改善山泥傾瀉及水患,成立土力工程處。恰巧在藍田舊邨第十五座外牆亦畫有六層高的巨龍,自此便有傳聞,巨龍是用來鎮壓水妖。不論這些故事孰真孰假,也足見鬼怪故事與社會現狀不可割裂。 |從百鬼物語圖鑑 闖進日本扭蛋機 香港鬼故何其多,他們是如何選材的?二人拿起一大本貼紙簿,逐一介紹。起初Cathy及Nicky並沒有為頭兩彈貼紙設一個主題,只選擇香港人最耳熟能詳又能夠畫面上具象化的角色,例如銅鑼灣狐仙、碟仙、匯豐銀行銅獅子等鬼怪,以色彩鮮豔、線條粗獷的卡通形象呈現,既復古又充滿玩味。到第三彈的時候,開始有出版社留意他們,二人遂決定整理題材,除了為每一彈的貼紙訂立主題,也開始著手構思出書,每本書介紹大約數十隻鬼怪,並以港九新界地區分類,「我們keen on香港版本,所以所有故事、畫中某些元素,要保持香港傳說。」 直到去年,二人有了一個新目標:「如果我們想將一個心目中想達到的『香港版的鬼太郎』、『香港版的百鬼夜行圖鑑』,長遠或有效地發展下去,理論上應用盡各個不同媒介、流行文化的媒體,玩具是其中一個。」Nicky解說。於是二人膽粗粗用Google translate去信日本玩具公司自薦,到開展了漫長的溝通過程,怎料其中一間玩具製作公司「FUSEE」真的有回音。「社長和我們事後說很欣賞我們這個項目,即使當時還沒有很多東西讓他看到,但他可能欣賞畫風、欣賞我們的想法,所以才決定和我們合作。」 「社長認為其實日本人都很喜歡香港文化,很喜歡來香港旅行。他很他想日本的人會拿著這套扭蛋,來到香港旅行跟著這地方去。」最終,產品敲定碟仙、彩龍、水妖、殭屍及狐仙5款角色。扭蛋款在日本上架不久已接近售罄,而盒蛋(盲盒)款亦叫好叫座。「有日本人inbox我們說很欣賞這個項目,也很有興趣想知道我們香港的鬼怪文化,甚至問我們有沒有推出日文版書籍。」 然而,儘管產品在外地獲得好評,豚肉窩貼卻發現香港鬼故開始出現斷層。皆因有一次二人到中文大學進行訪談,談及對於中大著名鬼故「辮子姑娘」時,竟然在場九成學生都表示未曾聽過。Cathy估計,自COVID開始,普遍大學Ocamp停辦,迎新營正是流傳這些民間鬼怪故事的場合,沒有了承傳的載體,記憶自然開始消失,「我們想像的斷(層),和現實差距原來還要大那麼多。」 |以鬼故繫住我城記憶 到目前為止,這個項目仍然只有二人一手一腳「砌」,他們曾經在富利來商場設實體店,除了賣貨,也是一個讓讀者「報料」,分享、收集故事的好地方。惟目前實體店亦已結束。不過,也許正是因為看到我城記憶開始斷裂,也驅使二人無論如何也要堅持下去。 Cathy憶起今年書展時候,有位母親走上前對她說,「聽小朋友說話,應該是國際學校生。那位母親說,孩子為了讀懂自己的書,努力學習中文,甚至愛上了寫作」;亦有已移民的父母特意購入他們的書,分享香港的故事予下一代。「希望用這件事,與各散東西的香港人聯繫起來。」Cathy如是說。 在這個離散的年代,鬼怪的意義,也許已遠超過獵奇與趣味。 In ACOO, you can see #ACOOPerson.

【姆明80週年】從戰爭陰影到心靈烏托邦:Tove Jansson 如何用童話療癒世界?

小時候看的姆明動畫,故事溫馨,色調柔和,帶著溫暖治癒的氣息。然而,姆明的誕生卻是在戰爭創傷的年代。芬蘭作家 Tove Jansson 在戰爭的陰影下,創造了一個美好的烏托邦,把她對和平的渴望寄托於這個奇幻的世界中。姆明今年80周年,仍然在世界各地保持著高人氣。姆明帶來的溫暖,仍然是我們現今所需要的慰藉。 擁有圓潤身驅的姆明,常被誤以為是河馬,其實真身是北歐傳說中的芬蘭森林精靈。善良勇敢的姆明,與家人和朋友住在芬蘭森林裏的姆明谷裏,到處探索冒險,遇上各種千奇百怪的事件。動畫中的姆明谷是個充滿愛的世界,但在原著中,Jansson卻融入了不少陰暗而嚴肅的成人主題,如孤獨、死亡、恐懼和災害等,這也是受到她自身經歷的影響。 作者Tove Jansson 13歲時就在雜誌上發表詩文和插畫,被視為充滿前途的畫家。然而,芬蘭在1939年至1940年間的冬季戰爭被蘇聯入侵,加上隨之而來的二戰,令無數人喪生、流離失所。面對戰爭帶來的絕望,她認為繪畫變得無意義,於是開始創作童話,來尋求心理上的慰藉。1945年,她發行了首部姆明小說,至1993年間共出版了9部姆明系列小說,作品後來被翻譯成數十種語言,並被日本改編成廣受歡迎的動畫。 姆明故事經常出現災難情節,像在戰爭時期創作的首部作品《姆明與大洪水》,就講述洪水摧毀家園,姆明一家流離失所,並經歷尋親的過程。但這些故事最終都會以光明的結局收尾。Jansson透過創作快樂結局的故事,來逃離當時的恐懼與不安,尋找內心的安慰,「當我感到悲傷,害怕轟炸,並渴望逃離陰鬱的思緒時⋯⋯我會偷偷溜進一個不可思議的世界,那裏一切都自然友好,且一切皆有可能。」 姆明谷是個包容的烏托邦。Jansson 的侄女曾說:「Moomin故事的本質,是對任何人來說都很重要的事——比如愛、寬容、尊重、成為家庭的一部分、歸屬感。無論你來自哪裏,無論你的性別、種族、宗教、性取向如何,這些事情都是一樣的。」姆明家總是對所有來訪者敞開大門,無論是特立獨行的史力奇,還是火爆的呀美,甚至是危險的生物,大家都能感受到無條件的接納。在Jansson的理想世界中,人們無論如何不同,都能夠被接納,正是她所渴望的和平。 故事中,姆明與朋友雖然遇到各種危險,但他們總能以樂觀和勇氣化解困境。姆明的善良勇敢,以及同伴之間平等與包容的友誼,就是Jansson對理想生活的嚮往。她藉由姆明世界創造了一個避風港,讓自己在黑暗時期找到心靈慰藉,也跨越時代地療癒著我們,為我們帶來面對困境的勇氣,以及修復創傷的力量。 文字:林三 @lam.three 設計:Ruby @kcmmman -------------------- In ACOO, you can get refreshed in #ACOOMinute.

【離散、記憶與家園】甄拔濤用《宇宙到處的聲音》 寫下給香港的獨白

每天滑著Instagram、Facebook,看著朋友在地球另一端的限時動態,我們彷彿與世界很近,卻又總是感到孤單。當離散成為我們這一代人的日常,當「家」這個概念愈發模糊,每個人都彷彿更用力尋找自己的位置。 「當我們派出去的一些宇宙探測的機器,可以去到這麼遠,拍下好幾多光年的星系,但是我們跟自己的心,或者跟其他人的心的距離,為什麼會這麼遠?」這個提問,正是甄拔濤籌備近十年的「後人類旅程」三部曲終章——《宇宙到處的聲音》——希望與大家一同探索的核心。這場橫跨兩百年的太空孤獨遠征,與其說是科幻舞台劇,它可能更像是一封寫給香港人的宇宙獨白,在科技的盡頭,與我們一同重新丈量記憶、家園,以及心與心之間那段最遙遠的距離。 訪問:Heidi @heidi.is.strong 設計:ZH @zzzzzzzih_ |「後人類旅程」三部曲最終章 「後人類旅程」三部曲的故事,要從2015年說起。當時甄拔濤正在倫敦修讀編劇,這也是他首次長時間離開香港到國外生活。「可能因為自己也正在一趟『旅程』當中,」他回憶道:「所以我對『旅程』這件事特別感興趣。」加上倫敦的學術氛圍,使他開始深入研究「後人類」這個概念。於是,他將「旅程」與「後人類」兩個想法結合,一口氣構思了整個三部曲的藍圖。 首兩部曲《未來簡史》與《後人類狀況》,雖然帶有魔幻寫實的風格,但故事場景仍在地球或某個星球之上。而來到最終章《宇宙到處的聲音》,則直達那極其廣闊的宇宙維度。故事由一個名為「人類邪惡的總和」的存在展開,他策劃了一個龐大計劃,試圖壓縮宇宙中所有的黑暗物質,豈料引發了宇宙大亂。在這場大災難中,「OO行星」不幸被黑洞吸入,而星球上最善辯的說客——主角T,則在外面尋找救兵之時,與留守家中的妻子失散。T深信黑洞亦有出口,為了尋回妻子與家園,他決心踏上一列需航行兩百年的太空列車,進入黑洞。 我們平時認為宇宙是真空狀態,理應非常寂靜。但甄拔濤卻從物理學中找到靈感:宇宙大爆炸初期,是一個充滿各種聲音的嘈雜世界。這個「聲音」,在劇中有雙重意涵:它既可以是物理上的聲波,更可以是角色內心的聲音——「那可以是一個人的自我反省(self-reflection),也可以是經歷萬千變幻後沉澱下來的思緒與回響。」 要在劇場有限的空間內呈現無邊無際的宇宙,本次演出運用了大量藝術科技(Art Tech)。甄拔濤說,整個創作過程非常依賴不同設計部門的共同協作。「各個設計師施展渾身解數,透過一些Tech(科技)去製造創作,」他解釋道。從動態捕捉到AI生成影像,整個團隊仍在摸索與試驗,目標只有一個:用一方小小的舞台,將那種令人敬畏的宇宙浩瀚感,真實地帶到每位觀眾眼前。 |獨白、家園、孤獨與記憶 甄拔濤將《宇宙到處的聲音》形容為「獻給香港的一場宇宙獨白」:「當你在宇宙的時候,你看著無限的空間和星空,你就會發現,你不是向外去尋求,而是應該向自己內心更深的層次去探索。」 劇中兩百年的漂流與尋找家園的情節,很自然地會觸及當下香港社會關於離散與身份認同的集體情緒。對此,甄拔濤提出了一個更根本的問題:「何謂家?」他回溯人類的歷史:在農業出現之前,人類過著狩獵採集、逐水草而居的生活,並無固定的「家」的概念。「這就是說,其實深藏在我們人類的DNA裡,無論是物理、生活還是文化上,都有一部分對於家的想像是可以比較流動的。」 他說,自己並非要否定「尋根」的價值,而是希望提出另一種可能:「我們是不是對家可以有一種更加廣闊的想像呢?」 那主角守護兩百年的記憶,是好事嗎?甄拔濤認為,凡事皆有兩面。守護記憶,可以是前進的動力,但也可以是前行的包袱。這些問題或許沒有標準答案,但每個人都必須尋找最合適自己的解答。 |我們與科技的距離 從2015年動筆,到2024年最終章上演,這近十年的創作路,也親眼見證了科技以驚人的速度改變世界。甄拔濤以《後人類狀況》中「遙控空軍」的構想為例,十年前仍是相當誇張的科幻想像,如今在俄烏戰爭,無人機轟炸已成現實。「你想想我們科技去到有多遠?」 回望這段旅程,他對科技與人性的關係沒有絕對的樂觀或悲觀,反而多了一份擔憂。「有一些科技發展的趨勢其實不是太好的,」 他認為,許多科技並非為人類福祉而發明,而是為了殺戮、控制或滿足貪念;且科技並非中立,很多時候被大財團所掌控。「如果真的這些東西都成了形的話,那人類未來坦白說我就真的不樂觀了。」 但他仍抱持一線希望:「但是現在都未去到最差的時候,那我們每一個人可以怎樣做呢?這些都值得我們繼續思考。」 值得留意的是,「後人類旅程」三部曲的精神核心,濃縮在每一部劇的最後一句對白:《未來簡史》以「痛苦就是倫理」作結,《後人類狀況》則留下一句「內疚就是力量」。至於最終章的結語,甄拔濤賣了個關子,僅透露會「同樣饒富趣味」,「三句並置在一起,便總結了《後人類旅程》三部曲的全部。」 註: 本文演出相片為2022年《宇宙到處的聲音》香港試演。 《宇宙到處的聲音》 演出日期: 6/2/2026 (五) 8pm 7/2/2026 (六) 3pm 7/2/2026 (六) 8pm 8/2/2026 (日) 3pm 演出場地:東九文化中心劇場 HKD $380/ $280 購票: https://linkly.link/2Vq9N In ACOO, you can see #ACOOPerson.