【從劉德華到F4到MIRROR】從看娛樂圈興衰領悟人生 應援燈牌始祖——麥光輝師傅

表演場館內,燈光迅速熄滅,音樂轟炸,此時粉絲們馬上跟隨節拍揮舞手上的燈牌,忘我地大聲呼喊。滿場燈牌,彷如點點星光拱照台上。 若說歌手和粉絲的榮耀是一體的,那麼這份榮耀肯定少不了製作燈牌的人。麥光輝今年已經71歲,從上世紀8、90年代開始做燈牌,見證着歌迷們從追劉德華、到F4、飛輪海,再到MIRROR、林家謙⋯⋯當香港歌壇浩浩蕩蕩迎來另一新世紀,已經可以兩蚊搭車和攞生果金的麥光輝亦不甘於停留在舊時。從前大家用LED燈牌,現在他創作出可充電可換圖案的燈箱。他又自學電腦畫圖、laser cut,更是一個超in的網民:「你有無睇過香港做設計慘過食屎協會?畀100蚊又要畫又要改,到頭來成件事值幾多錢?」 麥師傅勞碌近一甲子,戲言自己常「生意失敗」,尚未發達,但也不願就此停下來。若然人生方向有些許迷惘,也許可以聽聽麥師傅的格言:「大家覺得追星就係要做最光嗰個,畀台上面嗰個人清晰見到自己。但(燈牌)太光唔一定睇到,清晰先可以睇到。」追星、做人,本質其實很似——我們未必需要做最光芒四射的人,只要認清自己心之所向,一切都總會被看見。 文字:Heidi @heidi.is.strong 攝影:Hiuyan @hyphotgrap 設計:Owen @wai.ho.98 |半輩子與光為伴 麥師傅80年代從事進出口玩具生意,並在大陸設廠,主要做燈籠、螢光棒等產品。有日,麥浚龍(Juno)的經理人知道他對燈光產品熟悉,特意登門造訪,「佢問我可唔可以整一塊板,整啲字喺上面,叫我試吓。」那時候他並沒有概念要怎樣做,誤打誤撞下,他把「J」字固定在亞加力膠板上,後來幾次再整,又成功多放幾個字上去。 那時候,香港還未有人專門做燈牌,「嗰時香港追星會用燈牌嘅人少之又少,佢哋一小部分人會用鐵絲網整,供電用水電,仲要搵架車推出去,好大陣仗。」後來,麥師傅的燈牌在追星一族中廣泛流傳,「最犀利係啊啤梨,葉文輝!嗰班粉絲好勁,要求我整一個四五呎高嘅燈牌,佢哋又會攞喇叭、查查(鈸)。」 及後,新加坡、馬來西亞、泰國粉絲紛至沓來。「我做唔到(大)量,但我做到有特色。例如泰國班粉絲,佢哋嘅燈牌又有象又有樹,畀人知道佢哋係泰國嚟嘅。」麥師傅執起一支以LED燈串組成的燈棒,原來這個也是他首創的產物,他驕傲道:「當年大陸啲人當我皇帝咁搶我啲貨。」而現在,LED燈泡亦早已普及,「你知唔知一盞呢啲LED燈,一開始賣幾多錢?199幾年,起初大陸有得賣嘅時候,25蚊一粒。依家?一毫子有十幾粒啦。」 |那些被忽略的心思 對着光的這些年,麥師傅深知其實光除了明亮,也會刺眼。他遂研發了「燈箱」,原理和街邊招牌一樣——一個白燈箱,以「尿袋」供電,外頭以鏤空有色膠片描繪圖案。燈箱光線柔和、更輕便之餘,更可以換膠片重用、改圖案。其後,他又想,如何可以把燈箱的用途增加?他又研發了可放入相機機頂位置的小燈箱,讓粉絲「飯拍」的時候吸引偶像的注意,「偶像見到燈箱,就等於望到鏡頭。」 以前做LED燈牌,麥師傅通常無需草圖,直接手造圖像字型再焊接;現在一切都go digital。麥師傅如常坐在電腦前,一個個按照日期及明星分門別類的檔案夾塞滿螢幕。單是一個張敬軒的file內,便已有幾十張訂單,每個都獨一無二,當中有不少讓非粉絲摸不著頭腦的slogan,例如「網癮中年張敬軒」、「七師傅老公」等。再看看MIRROR的檔案,除了人名,麥師傅更會親自畫圖,「最難係大家畀張圖,以為我就一定做到,但其實部機器係計線條,如果啲線唔連,都係要重新再畫一次。」 想要製作燈牌的客人會先WhatsApp麥師傅,麥師傅再按照需求設計畫圖,一塊燈牌三百多元,「畫個公仔都已經畫我一日。」如果麥師傅是年輕設計師,一切可能都是手辦眼見功夫,但對於年屆七旬的他,卻是一步一腳印走來的:「我全部都係自學。我小學都未畢業。我唔識機械,乜都唔識。我1993年買第一部電腦,嗰個人問我,你識唔識英文?我話唔識,佢話咁你唔好買啦,我一定學唔嚟。但我話我一定要買。」有時候那些追星妹妹會叫麥師傅「收貴啲啦」,事實上,他也會因為粉絲無理地不斷要求「改嘢」而感到不忿,看着電話的「奪命追魂message」,麥師傅淡淡然道:「呢個,遲啲先覆。」 |舉牌/做牌的原因 歌手、樂壇都有起有跌,麥師傅的職業生涯亦然。他笑言不懂把生意「發大嚟搞」,角色也很被動,「娛樂圈有週期性,全世界都係。有衰落都有興旺。」不過,一日有粉絲,似乎就會有燈牌的需求:「粉絲要燈牌,係想支持粒星。你如果就咁過去,無特別嘅嘢,你就唔會出位。追星嘅人都係想畀人知咁解。」 粉絲繼續高舉燈牌,是為了讓偶像得知支持者一直存在、一直陪伴。而麥師傅堅持做下去,只為保持年輕:「一個人如果唔做嘢,會變殭屍!」在娛樂圈中,他最欣賞的是79歲的尹光,「你見到佢嘅動作好靈活!你就係要保持呢個心態,佢呢個年紀仲會作曲、諗點樣氹人開心。如果只係諗享受,個腦唔用會生鏽㗎。」 看過這麼多瘋狂粉絲,伴隨着歌迷一起走的麥師傅有無追過星?「我欣賞自己多啲。」一生中未曾飛黃騰達的他,微笑地自信道。 In ACOO, you can see #ACOOPerson. #追星 #燈牌 #MIRROR #張敬軒

【香港角落】西貢跳島ep1|鹽田梓與失落的客家陳氏故事

#鹽田梓這個名字,在近年因藝術節及「#港版瀨戶內」之名,吸引不少遊人造訪。不過,你又認識這個小島的歷史嗎? 在西貢市中心碼頭登上街渡,只需20分鐘船程即可抵達這個外海小島。這片面積僅有0.31平方公里的土地,早於300年前已是客家陳氏村落所在地。當年先祖陳孟德在廣東先搬到沙頭角的鹽田,後遷居於西貢,島上村民以曬鹽、捕魚、務農及畜牧為生。「鹽田梓」亦正正以此命名。「梓」,意指「鄉里」,即「不忘故鄉」。19世紀中葉,意大利兩位神父鹽田梓宣教,10年後全村領洗,更造就這個小島與天主教密不可分的關係。 這個小島上的居民本於1998年已經全部遷離,逐漸凋零,更一度被稱「鬼島」。猶幸2000年起,原住民後代開始了復興社區運動;後來島上的教堂「聖若瑟小堂」於2004年初在教會的資助下展開復修工作,繼而令人重新發掘鹽田梓文化。 談及鹽田梓,怎能漏了這裏的 #鹽田?一群熱心的村民及義工復修了鹽田,採用傳統的曬鹽手法,再次在這裏造鹽起來。義工解釋,這裏具備製鹽的絕佳地理條件:濕度夠、日照足,而且有風,偶爾更能曬出超大粒的鹽結晶。鹽粒中間的十字結構,村民相信正呼應了聖經所說:「你們是地上的鹽;你們是世界的光」。 香港漸漸重現人山人海的面貌,與此同時香港人忙不迭地往外走。在登船前往下一個島的一刻,海面波光粼粼,讓人想起了那段未能外遊的日子,那段大家在本地努力發掘這片土地的美的時光。 攝影:Kayan @yipyn 文字:Heidi @heidi.is.strong -------------------- 香港角落:直覺記錄香港,鏡頭攝下角落。 In ACOO, you can find #ACOOHKCorner. #discoverhongkong #explorehongkong #hongkongstreetsnap #鹽田梓 #西貢 #西貢海藝術節 #鹽光保育中心

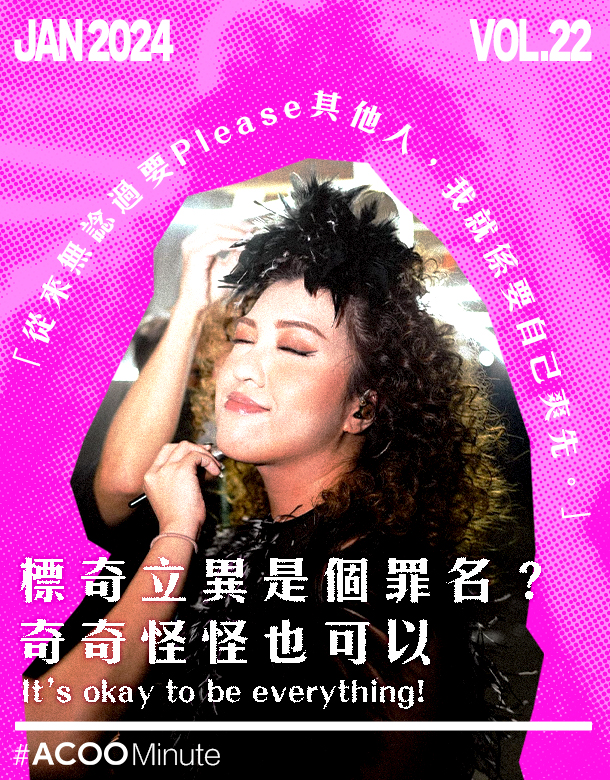

【放棄治療】標奇立異是個罪名?取悅自己最緊要 Serrini:「從來無諗過要please其他人,我就係要自己爽先。」

【Who are they?!】 叱咤頒獎禮上,首奪女歌手銅獎的Serrini,穿著一條像七彩棉花糖拼湊而成的裙,下擺蓬裙之闊,幾乎要侵佔掉旁邊的座位,頗為浮誇。不熟她的人,或會覺得:條女咩事,著到奇奇怪怪咁。 奇奇怪怪,可能是不少人對Serrini的印象。Serrini不屬於傳統女歌手:風格特別、作風奇怪、外型不符合審美標準,就此她也受過不少網民的攻擊,批評她的身型、聲線,她卻似乎毫不在意。 她12年前出道,初期掃著結他自彈自唱,走小清新路線,但又相當騎呢,歌詞極無厘頭。薄有名氣之時,她又突然放下結他,「因為我要Gel甲,彈唔到結他。」擺脫小清新,她化身暗黑妖后,嘗試電子曲風;後來又大玩八十年代復古Disco風,述說幻想角色的逃難故事,風格難以捉摸。她亦做過很多令人摸不著頭腦的事:買演唱會飛前要考試(包括填色比賽)、演唱會途中向觀眾灑聖水摸頭⋯⋯ 聽眾是否買單,是音樂人要繼續創作其中一個實際考量。Serrini卻霸氣地說:「其實大家係要跟住個artist㗎嘛,而唔係我哋要符合大家期望。我寫咩嘢歌,你咪自己聽囉,唔鍾意聽咪過主囉!」她寫歌只是為了好玩、想做,沒有掙扎過要否迎合大眾合味,也不介意歌曲只屬小眾,「從來無諗過要Please其他人,尤其是你去到一個位會覺得,其他人,Who are they?!我就係要自己爽先。」 Serrini有首歌叫《放棄治療》。曾經有句網絡用語叫「不要放棄治療」,用於調侃別人做出難以理解的行為。這歌是Serrini對於中學壓抑生活的反思,她中學校規嚴厲,其中一條是「不可標奇立異」,旨在讓學生乖乖聽話。「當標奇立異是個罪名/叫我這怪人離棄本性」,太累了,後來她覺悟:放棄治療吧,想點就點,「活出你想要的未來不要再等了。」 每人都有懷疑自己的時刻,覺得自己不被世俗包容,每天努力迎合社會,磨平自己的棱角,滿足他人期望。Serrini在表達一種態度:原來奇奇怪怪也是可以的,its okay to be everything,自己開心就好,其他的都忽them all。不必跟著別人意思而活,堅信自己的價值。取悅自己,永遠是優先。 這個只想取悅自己的奇怪友,連續四年入圍叱吒我最喜愛女歌手五強,收獲一批信徒。事實證明,做你喜歡的自己,自然會吸引到喜愛你的人。而就算沒有人欣賞,自己爽咗先,就已經賺了。 文字:林三 @lam.three 設計:Kayan @yipyn ——————— In ACOO, you can get refreshed in #ACOOMinute. #做自己 #serrini @gwendolyn.spot

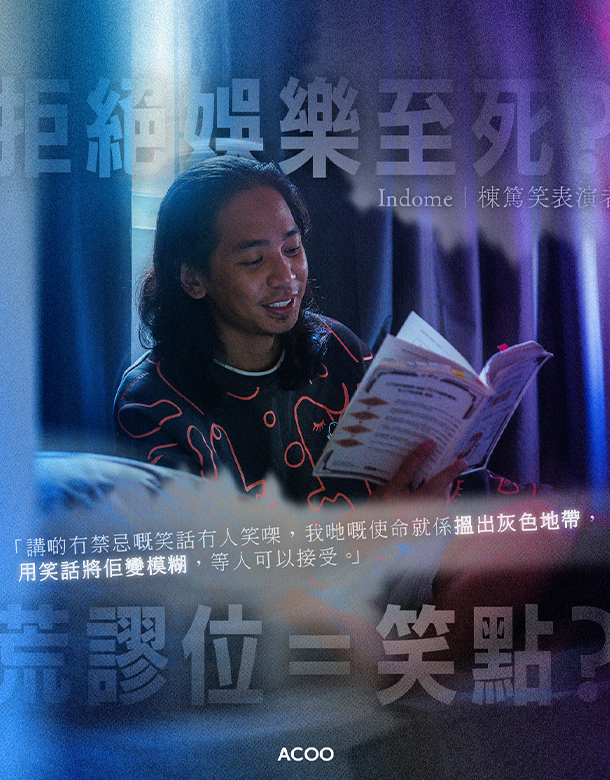

【棟篤笑的屢敗屢戰精神】 沒有黃子華的後棟篤笑時代 海外港人更懂珍惜演出 表演者Indome:「如果喺呢度打唔到一片彩虹,就試下由外面打返嚟。」

在社會近年重大變遷下,集體經歷了低谷,人們對生活多了思考,甚至對娛樂也有了標準,開始拒絕「娛樂至死」。然而,這並不是港人第一次說不——在80、90年代,因當時的社會同樣面對着不確定,棟篤笑(Stand-up comedy)回應時代出現。 香港棟篤笑之父絕對非黃子華莫屬,甚至連「棟篤笑」之名也是出於其筆。一般港人即使不曾入場,也總有聞說其金句,例如「畀份糧你,一半係畀你要嚟做嘢,另一半係要嚟受氣嘅。」一句one-liner,完全戳中大家的笑點和痛點,從笑話中揭示人性、社會現象,而不是笑完就完,正是棟篤笑的魅力。曾幾何時,香港棟篤笑演出也是「爭崩頭」的一票難求。 「悲哀嘅係,香港對廣東話棟篤笑需求好細,反而喺外國,可能係一種情懷,佢哋會好treasure呢件事。」不論是一個人或是團體表演,即使台下小貓三四隻,甚或全席空位,中印混血兒Indome仍然享受在台以笑話來與大家對話。在黃子華封咪後的後棟篤笑時代,還剩下多少能讓人笑中帶淚的笑話? 文字:Hoiyan @seamouse_hoiyan 攝影:Andrew @andrew_bangchan 設計:Owen @wai.ho.98 |誰是Indome 「Indonesia加上me,就係印尼嘅一個我。」他是香港土生土長的中印混血兒,因覺得行走江湖要有一個很強記憶點的名字,而他的本名都不太符合要求,便從同鄉營多撈麵中靈機一觸。最初的時候,他還不習慣何時該使用這藝名,直至一次錄節目時,撰稿員自然的喊:「Hello Indome!」頭頂的燈泡亮起來,Indome說:「佢最記得我呢個名,嗰刻開始唔再諗自己係邊個,Indome is my name。」 Indome在疫情期間失業,多了時間重整生活,才找到棟篤笑。不過他自言從小也會被稱讚有趣,而他亦樂於成為焦點:「我性格就係attention seeking,知道件事可以得到關注,就會做嗰樣嘢。」也因為同一個原因,改變了他回答「你係咩人」的答案,即使廣東話說得比印尼話流暢,出社會後的他總會自稱是印尼人:「讀書嗰陣會話係香港人,後來發現講係印尼人會特別咗。」所以,一樣在鎂光燈下的職業,也只有棟篤笑表演者最能吸引他,笑言:「演員、主持嘅焦點係角色同典禮,棟篤笑嘅關注喺晒自己度,全部觀眾都緊聽你嘅故事,呢個滿足感係最大。」 |屢敗屢戰的棟篤笑精神 當初,Indome在FB看到陳樂添的棟篤笑課,便報名上堂,「棟篤笑同唱歌都係易學難精,你可以唱得好叻,但唔代表人哋想聽你唱,要搵到character。」完成課程,所有同學都會參與一場畢業演出,Indome還邀請了一眾親朋戚友前來。上台前,因為深知自己沒有記性,便預先把「提場」寫在手掌,萬事俱備,唯正式演出仍與幻想中的情景充滿落差,他飲恨似的自嘲:「上台已經開始唔記得,再望一望自己隻手,因為緊張出汗,所有字都化晒。」原本預計8分鐘演出,一下子大縮水變成3分鐘便鞠躬下台。 其實,所有笑話能正式搬上舞台前,大概經歷8個月的修正,「呢段時間,喺Open Mic去講呢啲試驗性笑話,不停改同試。」試笑話的過程非常重要,同一個笑話對不同性別、年齡的觀眾,也會有不同的效果,表演者能根據反應作出更精準的調整,也能考驗自己救場的能力,Indome分享表演者阿科的殺手鐧:「呢個笑話喺我個腦入面好笑啲。」不管每場Open Mic有多少觀眾,他們很是珍惜每次機會,只因為「現在一定比第一次好,今次一定比昨天好」,高強度的肌肉訓練才能正式舞台中綻放朵朵笑花,「我哋最勁嘅未必係寫笑話,反而係厚臉皮,呢個就係棟篤笑表演者屢敗屢戰嘅精神。」 |荒謬就是笑點 怎樣才能無窮無盡的生出笑話?「我通常都係以生活經歷為主。」日常中,與女朋友、家人、寵物和新聞都是取材來源,只要嗅到可能性,Indome便會用電話錄音記下,而故事的有趣元素就是荒謬點。雖然荒謬點總是遊走在敏感位,但Indome則認為這就是表演者的使命:「講啲冇禁忌嘅笑話冇人笑㗎,我哋就係要搵出灰色地帶,用笑話將佢變模糊,等人可以接受。」Indome父母和大哥是牧師,性取向在基督教中尚為敏感議題,而「懷疑性取向」的一組笑話,正是其大膽的嘗試。 除此之外,Indome的棟篤笑團體「笑旅時代」,每星期也會落地做Open Mic,還會在IG進行《笑時一周》的直播,四人以時事新聞隨意發揮,「可以訓練點樣喺一件事演繹到唔同角度,又可以engage到觀眾。」他隨即保底說,撞車、司機與乘容的爭吵,甚至貓咬貓也是時事,並非政治,若這樣也被警告的話,笑言自己絕對是已經紅了一半:「至少做嘅嘢有啲影響力。」 |沒有次文化的香港 「香港棟篤笑係落後啲,不過依家香港好多嘢都比較落後。」Indome直言港人對棟篤笑的需求很低,反而海外港人更會珍視,「可能大家真係好忙,主流文化外,唔會去搵其他次文化,但呢啲正正係一啲artists嘅成長。」看到其他前輩如陳樂添、阿V,即將到澳洲參加「Comedy Festival」,Indome更是堅定心中夢想:「如果喺呢度打唔到一片彩虹,就試下由外面打返嚟。」 這條路注定又長又遠,但他就是上了癮的為這個舞台着迷:「喺台上嗰種star嘅感覺係取代唔到。」談着棟篤笑的每一刻,Inodme七情上面,語氣生動,還有那雙熱情滿瀉的眼眸,就像他正站在聚光燈那束光下,正享受在萬人的笑聲之中,自信的說着一個又一個的笑話。

【香港角落】奇幻屋邨之旅:靈異科幻華富邨

說到香港奇幻色彩最濃厚的屋邨,華富邨絕對能上榜。不論是歷史故事,或是都市傳說,加上邨民信誓旦旦的說明,真的讓人不禁開始想——是真的嗎? |外星人出沒請注意? 在80年代,一隻不明飛行物體(UFO)突然出現於邨內半空,同時被多名邨民目擊,他們稱該飛行物體大得把該範圍的日光都摭擋,及飛行物底部會發出亮光。自此,華富邨有UFO和外星人出沒一說,便成為人們樂此不疲談論的故事。 |日治時期亂葬崗 在興建成屋邨前,華富邨的前身是雞籠灣,據說因為該處小路縱橫交錯,尤如雞籠上的竹枝,因而得名。之前,雞籠灣已是公共墳場,在日治時期則成為亂葬崗,後期再遷至粉嶺和合石墳場。 有着這樣的背景,還有邨民口耳相傳的靈異經歷,鬼怪之事更是甚囂塵上。筆者兒時,暑假便會到住在華富邨的外婆家住。一天晚上,人有三急半夜醒來,看到客廳電視機前坐着一個人形物體,再三確認後祂仍未消失,唯畫面看起來就像「爆ISO」的雜訊過高,無法清晰看到衪的輪廓。後來與家人細聊,才發現她們都有經歷,可能沒有遇過祂們才是值得拿出來說嘴的事吧! |好山好水 現在的華富邨,也說得上是一條老人邨,而政府也正規劃進行重建。舊日風景,變了許多,舊日的辦館變成車仔麵檔,那些年的餐館也結業了。不過,仍有些事物還未變改,就如屋邨鄰里間的人情味,還有老舖的故事與溫度。 在她最後的時光,找時間來散散步,嘗試找回心靈的平靜。 攝影:Andrew @andrew_bangchan 文字:Hoiyan @seamouse_hoiyan 設計:Owen @wai.ho.98 -------------------- 香港角落:直覺記錄香港,鏡頭攝下角落。 In ACOO, you can find #ACOOHKCorner.

【香港角落】新一年 讓我們從迷霧中 尋覓一點亮光

2024年暫時過了5日,然而上天似乎並沒在新的一年厚待我們。你們,還好嗎? Rubberband的《不如散步》提及,迷失時,切勿忘記我們都有彼此的節奏,跟著自己的節奏,在風急浪高的日子,輕鬆散步,或許能拐進新道路,找到從未見過的風景。 在今年的第一個周末,讓攝影師Wilson攝下的golden hour為你打氣——在迷霧中,總有那道溫柔的光等著你。 累了嗎?不用急著找答案。深呼吸一下,緩緩地再出發。 攝影:Wilson Lee @leemaishun -------------------- 香港角落:直覺記錄香港,鏡頭攝下角落。 In ACOO, you can find #ACOOHKCorner. #discoverhongkong #explorehongkong #hongkongstreetsnap

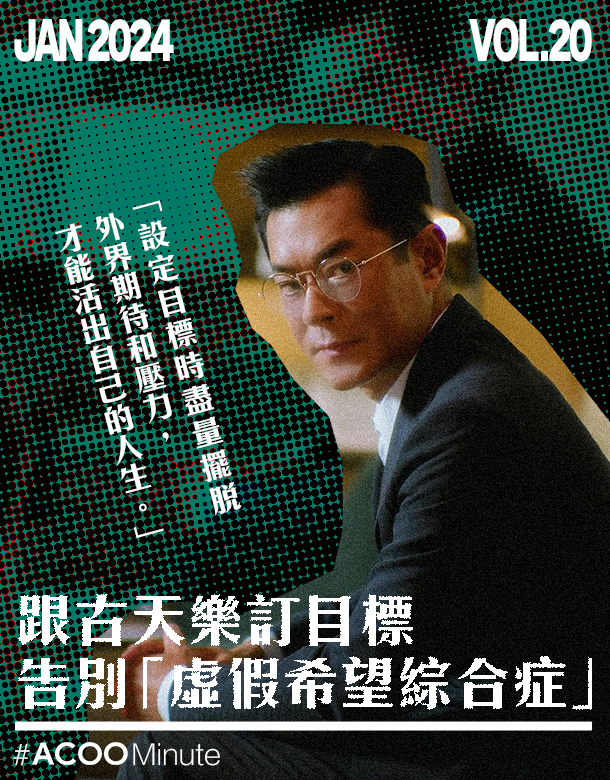

【虛假希望綜合症】訂立目標應如古天樂:每天一小步 十年磨一劍

新年伊始,每年這個時候,總會雄心壯志地給自己定下好些目標:早點睡、做運動、多看書⋯⋯2024年剛過去7天,誠實回答:你開始為新年目標努力了嗎?即使開始了努力,這鼓熱情可能捱不了幾星期,很快就打回原形。結果每年的新年目標,都跟前一年差不多。如果你也是這樣,可能已陷入「虛假希望綜合症」(False Hope Syndrome)衍生的迴圈。 幻想很豐滿,現實很骨感。所謂「虛假希望」,就是對自我改變有不切實際的期望。在設定目標時,很易會高估自己的能力,亦可能會誤將長遠目標當成短期目標。最後因為目標太難達到,很易放棄執行;或者其實自己已有進步,但因時間不足而無法達成當初的目標,最後感到氣餒沮喪。 要打破循環,堅持直至完成目標,毫不容易。建議大家可以向古天樂學習。因為一個科幻片夢,他訂下一個「三十年計劃」,在第一個10年製作出首部港產科幻片《明日戰記》。他曾說拍攝科幻片困難重重:「需要很多錢、很多時間,但這是我的夢想,一定要堅持下去。」用10年去做一件事,看來有點不可思議。但這似乎是他的習慣——他下一個目標,是以純香港製作班底,製作《明日戰記》系列的前傳動畫電影,圓夢的同時,也希望能培養香港電影人的下一代。 這種堅持,從他的一個小習慣可見一斑。大家可能都有過寫日記或網誌的習慣,你記得自己維持了多久嗎?古天樂維持了17年。他由2006年起,風雨不改,每日寫一篇網誌,寫的是天南地北,可能是天氣,或簡單的節日祝福。儘管字數不多,但17年來能做到每日一篇,可說是毅力驚人。 從古天樂身上我們可看到:維持習慣的其中一個關鍵,是要降低努力的門檻。每天只需努力一點點,但重點是要持續每天做,就可以將習慣維持下去。不用苛求自己短時間內達成目標,因為有些目標,需要很長很長的時間才能完成。正如古天樂在今年1月4日的網誌說道:「盡可能擺脫外界的期待和壓力,堅持自己的價值觀和信念」。要記住,我們都是為自己而活。 文字:林三 @lam.three 設計:Owen @wai.ho.98 圖片來源:古天樂IG @kootinlok_louis 、劇照 -------------------- In ACOO, you can get refreshed in #ACOOMinute.

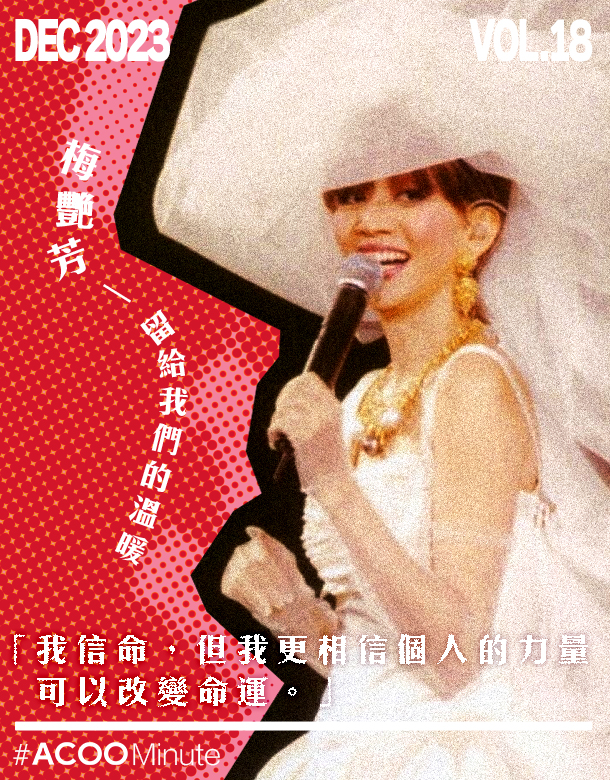

【留下只有思念】懷念一代天后梅艷芳 火花燃盡過後 殘留溫暖延綿至今

每年總有幾天,覺得是需要紀念的日子。其中一個是12月30日,一代天后梅艷芳殞落的那天。二十年過去,樂迷對她的思念仍未減退,足見其影響力之深。 在告別演唱會上,穿著婚紗的梅艷芳唱畢最後一首《夕陽之歌》,瀟灑揮手道別歌迷,也道別40年短暫但璀璨的人生,為戲劇般的一生劃上句號,這一幕深深烙印在香港人心中。 It’s better burn out than to fade away,可說是梅艷芳一生的寫照。病逝前45天,她在紅館開了八場演唱會,當時她的身體已相當虛弱。與梅艷芳情同兄妹的造型師劉培基曾憶述,表演前梅艷芳身上貼滿止痛藥膏,演出期間亦有發燒,一直發冷,全身乏力,要倚靠在助手身上,直至升降台準備上升前一刻。但她仍然堅持演出,以頑強的意志力完成演唱會,在台上拼力燃燒生命最後的火光。 梅艷芳將畢生傾注舞台,但她小時候的理想,其實是當律師或警察,維持正義。她說,小時候沒讀太多書,知道自己唯一的路就是唱歌,無法選擇,那她只有把這條路做到最好。「我信命,但我更相信個人的力量可以改變命運」,這種信念,令她由小小的舞廳,走上香港最大的舞台,稱霸樂壇,成為一代傳奇。當你看見她在舞台上的身影,更加感受到她信念之強大。她知命,知道有些事無法選擇,但在可以選擇的範圍內,她倔強固執,對自己的決定偏執地擁護。 瀟灑、豪氣、前衛,都是梅艷芳的形容詞。瀟灑,不僅體現在她的形象和處事手法,也體現在她面對生命的難關。「我是一個不怕死的人,我時常覺得上天派我來這個世界,一定要我做完該做的事,才可以走,如果上天要我走便走吧。」面對生死,她看得灑脫,情願過得盡情,也不願苟延殘喘。林夕曾評價梅艷芳:「她在有限的時間裡發光發熱,告訴我們如何才沒有白活一場。雖然我們不能改變生命的長度,但卻可以改變生命的寬度。」 火花燃盡過後,殘留的溫暖卻延綿至今。The queen is gone, but she is not forgotten. 文字:林三 @lam.three 設計:Kayan @yipyn -------------------- In ACOO, you can get refreshed in #ACOOMinute.

【Lonely Christmas?】其實單身又有咩好怕 睇睇具俊曄與大S的故事 緣份未到請等等

佳節當前,街裏愛人一對對,平時食飯飲酒的朋友都要陪另一半。只剩下單身的你,在歡欣的氣氛下,倍感寂寞。寒冬裏,好想有誰來暖暖雙手,驅散寂寞,但最後也只好把雙手插進口袋,自我取暖。 年尾結婚旺季,近來打開IG滑限時動態,都是朋友結婚,或出席婚禮。到了某個年紀,身旁朋友開始陸續結婚,未結的也大多有穩定伴侶,單身的你好像成了異類。長輩又三不五時問你有拖拍未,都令你不禁有點着急,邊滑着交友app邊想著:好像也是時候要找個伴侶了。 然而,即使想談戀愛,身旁卻總是沒有出現對的人,要麼溝通不來、個性不合,要麼早有伴侶。也許是年歲漸長,更了解自己,也愈來愈明確地知道自己想要甚麼生活,要多加個人到自己的生活之中,要跨過的門檻就更高。然後總是在感歎,屬於自己的緣份,何時才到來? 緣份這回事,強求不來,也無謂與人比較。有些人早結婚,當時看來也令人好生羨慕,但後來沒過多久就離婚;有些人情路坎坷,但兜兜轉轉,終遇到個適合的人。有些緣份,可能要晚點才來,好像具俊曄與大S——當年二人因彼此的偶像身分,加上異地戀難以經營而分手。具俊曄其後一直單身未娶,前度大S甚至與他人成婚,具俊曄也許想着一世單身。世事難料,誰想到過了二十多年,竟讓他等來與大S復合的機會。在人生走到近半百的年紀,具俊曄戰戰兢兢地撥通那個20年前熟悉的電話號碼,終於迎來了那姍姍到來的緣份。所以,不必介懷緣份有點慢動作,也許那個人正在與你相遇的路上走着,終會遇到,無須焦急。 又,即使遇不到那個人,其實一直單身,又如何?單身無罪,人不一定需要伴侶,自己一個也可以過得很好。受大家喜愛的DoDo姐,過去有過幾段戀情,至今單身多年,但無人可否認她活得精彩自在,事業上備受肯定,生活也多姿多彩,樂得逍遙。單身,又有何不可?懂得自愛,活在自己喜歡的生活裏,才是最重要。 聖誔節,不論有沒有人相伴,都祝你聖誔快樂。 文字:林三 @lam.three 設計:Kayan @yipyn -------------------- In ACOO, you can get refreshed in #ACOOMinute.

【佛系少女】有感社會氣氛低迷 25歲少女蛀蟲米網上講佛 盼大眾放下執念創造因緣:「佛陀令我知道我可以自己決定命運」

【Hello, strangers, this’s mi.】 若然說Youtube世界是一個五味雜陳的滿漢全席,那麼「蛀蟲米」應該是一味看上去平平無奇,吃起來卻暖入心脾的一鍋粥——你未必會吃上癮,但當你生病的時候,你總會想來上一碗。 這個25歲女生,每周都會頂着一個紅色小丑鼻子,在客廳淡黃色窗簾前的一隅拍片講佛。人生軌跡與佛相交,或是源於米年少時的苦難:她在中學時期喪母,其後開始苦苦追尋人生意義。在大學讀哲學但仍找不到答案的時候,佛學像一個慈祥的老爺爺現身在米眼前:「喺哲學好似畀屎我食嘅時候,佛係呵返我——唔係話佛陀愛我,就會幫我處理一切,而係佢令我知道,我可以自己決定命運」。 文字:Heidi @heidi.is.strong 攝影:Hiuyan @hyphotgrap 設計:@wai.ho.98 |為何生存? 「我覺得自己要受嘅苦好似喺青少年階段已經受曬」,米這樣說,因為她的母親在她15歲時因癌症離去,這對於一個小女生而言,無疑是一個「毀滅性的打擊」。她很想知道自己為何要誕生於世上,「點解我會喺度、點解我要生於呢個家、生於香港?」,但一直都找不到一個讓自己順服的答案。 於是,她大學時讀文學院,主修哲學,但西方哲學只讓她感到「更棘」,「西哲嘅知識論同形而上學,好似純粹喺一個文字遊戲,例如,Mary喺一間房入面認識所有紅色嘅知識,但佢出去房間,先第一次真正見到紅色。咁佢係咪再學會啲新嘅嘢?感受係咪一種知識?後來我就發現心靈越來越棘,或者會令我質疑,我嘅痛感係咪真實嘅?」大學Year 2時,米為了「靚grade」選修了佛學課程,「法師一入嚟就笑笑口,我好期待自己會駁斥到佢嘅嘢。但佢第一堂竟然係講科學,講佛無所謂一個造物主,又提出打坐對腦電波影響嘅實證。我即刻O咗嘴!」。 這位法師,把米心入面的疑惑破解,讓她感到莫名興奮。於米而言,佛並非讓她人生變得美滿,而是讓她學會「喺一個充滿屎嘅空間應該點自處」。於是,她決定副修佛學,畢業後更繼續攻讀佛學碩士。「佛」讓她了解自己,接受「無常」。 |全民造星? 米從小喜歡表演、喜歡唱歌演習,曾學習形體訓練兩年,「我屋企本身唔係好認同表達情緒呢件事,形體幫我釋放內心」。 2021年,全民造星4公開選秀,開放即場walk-in報名。米好想為自己做一件事,讓自己不會後悔的一件事,於是那天她早上6時便到,成為了全場第一個參賽者,「當時我覺得自己好型!」然而一如所料,她落選了,而且評判更是毫不留情的批評她,「當刻我太驚訝,好似隻meme倉鼠一樣呆咗。完成成件事,我踎喺廠外。夜晚不斷回想當時嘅情景,不斷自我攻擊」。最後,她在節目中出現了僅僅3秒。 沉澱後,米告訴自己,評判只是為了節目效果而對她「好harsh」,不過同時她亦自我拷問:自己的路應該怎樣走下去?她想到了近年社會氣氛低迷,「唔知點解有個想法,好想做一件事,等大家可以開心啲自在啲」。她先是下載了一個匿名交友通話app,打算開解陌生人的心,「但每次都畀人cut線,可能佢哋預咗係要講鹹濕嘢」。 |癲喪地講佛 與此同時,米發現身邊越來越多朋友知道她鑽研佛學後,向她查問有關佛法的事,「佢哋話,我好似發咗光咁,想了解我嘅改變」。她遂想,會否可以開一個Youtube Channel講佛?朋友聽完她的意念,講了一句:「我覺得香港人就係需要呢啲嘢」。米聽罷,即日去了深水埗,買了一套最基本的拍攝器材,當晚「好似野人一樣,無修眉、無剃鬚」就拍了第一條片。她穿了全黑的衣裳,配以一個小丑鼻子,又用了誇張的肢體語言表達,「好dramatic,想做到一個小丑效果,引人笑」。 一開始,米的頻道觀看少得可憐,「得20個views,其中仲有7、8個係我自己click入去睇comment」。後來,她扭盡六壬想為內容增添趣味,例如改編了COLLAR的《Call My Name》,一句「BU BU BU BU BU BUDDHA!」在社群引起熱議。她說,自己慢慢被注意的原因,是自己堅持以理論配以日常生活實例解說佛法,這正是她與其他「講道者」的分別:「即係一個長輩灌輸知識畀你,大家天生就會抗拒,但我成日都話,你見到一條女,癲癲喪喪咁講啲好Make sense嘅嘢,就會令人好想睇落去。」 |創造因緣 現在,米的頻道已累積逾6萬訂閱,每星期會更新一次;instagram會發布一些輕文字「講經」開解大家,亦有接近2.5萬followers。不少粉絲會向米「求救」,「我試過一日收到50幾個人DM,頭一句都係,我爸爸大病就快死了、我老公有抑鬱,自己都有情緒病,點算好?⋯⋯當有人求助,我無可能唔理。」 米眼見近年身邊多了年輕的佛弟子,認為香港人近年的確有「向內尋找平安」趨勢:「氣氛越來越低,就會衍生兩個極端,一批人係絕望,覺得所有嘢隨便啦,於是向外尋找快樂,呢種係唔健康嘅快樂;另一批人會意識到,唔向內尋會崩潰,所以追求身心靈嘅滿足,想搵一個出口,想了解自己同宇宙多啲。」她認為,佛法開始被意識到是「一套好正嘅生活哲學」,「佛教唔係一樣會主動令人快樂嘅嘢,唔係神奇藥丸。學佛可以更真實地睇到呢個世間嘅一啲邏輯,睇到每一個人背後嘅苦,又睇到自己嘅一啲不足。只要我哋願意去學、去修,就會發現有好多本來令我哋好唔開心嘅嘢,好似都冇乜嘢,咁已經可以減少到好多煩惱」。 近年的社會事件,以至持續3年多的疫情,都令香港人變得無比壓抑:「呢個說法好似好離地,但無常就係講,我哋每個人每一刻都係變緊;執著嘅意思係,我哋太過覺得一件事一定要係咁嘅模樣。覺得自己『原本可以點點點』。但緣起法就係講,所有嘢都係因緣條件所組成。因緣未夠,依家唔能夠做到某樣嘢,就係唔能夠做到。」 |放下得自在 米回想自己15歲的那年,走過的那段喪親傷痛。那是她心底的一條刺,「點解我喺媽媽生前無盡力對佢好?點解成日躝街唔肯返屋企?點解喺佢走之前仲去咗台灣旅行?」所有愧疚,就像一把把利刃一樣刺到她的心坎。每一次夢到母親,她都會「嘔吐式」傾訴情感。學哲學,就是因為她想證實一切都是「命定論」,一切傷痛都是命運安排,與自己無關。 最後,是佛拯救了她,「就係緣起呢回事話我聽,從來都唔會喺一個原因導致一個結果。我開始體諒自己點解當初唔想返屋企,因為我接受唔到呢種痛苦。我開始諒解過往嘅自己,我唔係有心傷害媽媽」。她找了一天,去到母親的墓前,說:「如果你成日嚟我嘅夢,會影響你,咁你唔好再成日出現啦,半年一次夠了。」自此,母親果真少了出現。有日米洗碗時,溫暖的陽光灑在臉上,她不自覺地哭了起來——她終於覺得自己是活在當下了。 一切緣起緣滅,造就了我們的經歷。命運不能預知,但或許我們可創造一些因緣,讓事情變得更好? In ACOO, you can see #ACOOPerson. 後記:日常生活中如何體現「佛」念? 說到底,那麼「佛法」的概念,在我們的日常生活中如何能夠被體現?米舉例,有些人會覺得自己一整天都走霉運,例如上班出門口後才發現沒帶錢包、想吃的午餐款式售罄、到夜晚又與另一半吵架⋯⋯「你認為自己係黑仔,係因為你將第一件事嘅情緒痴住自己,所以接下來你同家人溝通時候就會控制唔到自己情緒。」又例如,香港大部分父母都是「批判式」與子女對話,米說,這些家長並非不愛子女,而是不懂愛子女,甚至只是未曾感受過愛或被欣賞:「等於你唔會嬲一個唔識計微積分嘅BB」。 米總結,要是覺得自己情緒如火一樣燒起來,記得呼吸,把早前的憤怒刪除掉,才開始面對下一件事:「好多時候就係一個呼吸,已經差好遠」。

【香港角落】 在觀塘與你遊花園 感受即將消去的屋邨情懷

屋邨是不少香港人的成長環境,但隨着我們長大,屋邨也慢慢的老去。在城市發展下,一個又一個老屋邨即將拆去,其中一個就位於牛角頭的花園大廈。然而,回憶就在一磚一瓦的消失中逝去,就如一期花園大廈共7座,全都以花卉名字來命名,在90年代完成原址重建成玉蓮臺後,現在即使在維基百科或房協的網頁,也沒有詳盡記載所有名字,需要東拼西找才能集齊,分別為「玫瑰樓」、「百合樓」、「牡丹樓」、「茉莉樓」、「水仙樓」、「玉蘭樓」和「紫蘭樓」。 現在,二期共5座的雀鳥樓快將進入拆卸工程,我們與它的回憶,又會否化成碎片,從此丟失? |觀塘首個廉租屋邨 50、60年代,人們在山邊和路邊空地搭建木屋或寮屋居住,由於沒有規管,衛生和安全問題也極惡劣。在1953年12月25日,石硤尾寮屋區更發生大火,數萬人無家可歸,及後政府開始興建公共房屋。花園大廈是觀塘區首個廉租屋邨,第二期5座大廈一直使用至今,大廈以雀鳥種類命名,包括「畫眉樓」、「孔雀樓」、「百靈樓」、「喜鵲樓」和「燕子樓」。 從牛頭角地鐵站出來,只要鑽進地下隧道,便可以到達花園大廈。還未進入屋邨範圍,便已看見不少舊式商店,例如報紙檔、家庭式麵包舖和茶記等,老舊的裝修反而別有一番味道。向前走時,找到一個疑似屋邨入口,走進去看到小朋友們在玩耍,才發現不知是學校或某機構的範圍;再繼續走,終於是其中一個入口了。 |半世紀累積的人情味 牛頭角地鐵站一帶車水馬龍,花園大廈一隅則自成一角,感覺好不平靜。有趣的是,花園大廈依山而建,想要走到燕子樓則要爬上長長的斜路,方可到達。每幢大樓微微褪色的外牆,配上黃昏的夕陽,在單位內轉出的煮菜聲,還有隨風飄至的「阿媽牌飯餸香」,都是難以言喻的溫暖感覺。 這裏與一街之隔的牛頭角,不論是氣氛或生活節奏也完全截然不同,一切也慢得很有味道——有人在凹字型的平台曬果皮、有人在走廊盡頭架起木桿曬臘味、也有人帶寵物龜出來曬太陽,還有三三兩兩的婆婆相約一起散步。對於我們而言,家是代表一個單位內的空間;然而,對於在這裏已待了半輩子的他們而言,家就是整個花園大廈。 這條落成半世紀的屋邨,也快將走入歷史。若想把握機會同時感受鬧市與舊日屋邨風味,不妨來牛頭角地鐵站,吃一份奶茶菠蘿油下午茶,再好好逛逛。 -------------------- 香港角落:直覺記錄香港,鏡頭攝下角落。 In ACOO, you can find #ACOOHKCorner. 攝影:Andrew @andrew_bangchan 文字:Hoiyan @seamouse_hoiyan 設計:Kayan @yipyn

【香港角落】 逾60年歷史彩虹邨即將清拆 捉緊老屋邨的日常小確幸

如果說起香港的一道風景,想必屋邨一定榜上有名。在60年代建成的彩虹邨,因為每幢大廈的外牆都漆上紅橙黃綠藍靛紫的彩虹色,就如大型拍照裝置,只要走上邨內的天台籃球場,配上藍天白雲,一張充滿港味特色的青春照片就誕生了。不過,除了這堵彩虹外牆外,你有好好留意過這條逾60年經歷的老屋邨嗎?一些人、一些事和一些老舖,就這樣便組成了屋邨日常的確幸。 |屬於彩虹人的籃球場 平日,天台籃球場還會成為邨內一間小學的操場。體育課時,可愛的骰的身影一個又一個的跟着老師的步伐,聊着天打打鬧鬧的列隊走到球場,聽着童言童語,這青春的感覺真讓人不自覺地勾起嘴角。 球場的另一角落,又有數個老人坐着晾曬被子和臘味,除了平日常見的臘肉外,還有臘味形態的雞全翼,十分盞鬼!曬着太陽,聊着街市價格行情,就是屋邨的日常。 |告別彩虹 隨着城市發展,彩虹邨將分期重置清拆,除了居民外,還有不少老舖需要離開,像是現在已經買少見少的雜貨店,既有食物,也有玩具,還記得有像天拿水味的吹波膠、戒指糖和雪糕綿花糖嗎?那些甜味都承載着童年的笑聲呢! 若想捉緊那道快將消失的彩虹,假日就來走走吧!不要只顧拍照,何不到雜貨店買點零食,在籃球場坐坐,感受太陽的溫度和微風的吹拂?外面的日子大風大浪的,想要過些簡單的小日子,看看天、吹吹風,這裏永遠高掛一道彩虹靜候你,與你分享幸福的片刻。 攝影:Andrew @andrew_bangchan 文字:Hoiyan @seamouse_hoiyan 設計:Owen @wai.ho.98