【理想與現實】 藍雪櫃物資常被人拖車仔清走 機構變陣直接派物資給基層

中巴混血兒簡仲文(Ahmed Khan)自去年 11 月起,在 #佐敦 吳松街及文苑街街頭擺放社區共享藍雪櫃,方便有心人任何時候都可放下物資的同時,也讓基層市民一有需要就前來領取,一舉兩得。可惜計劃實施幾個月來,經常有人把雪櫃所有物資全數取走,甚至變賣,令真正有需要的人空手而回。

簡仲文指,近兩個月以來,但凡同事填滿雪櫃後,「隔了數分鐘就有數名(人士)拖車仔清雪櫃」。有見及此,決定變陣,改為把物資直接送到有需要人士手上。現在簡仲文不會放太多食物在雪櫃,務求真正幫助到有需要的人。一班籠屋居民、露宿者、低收入家庭及獨居長者等才可以得到更多日用品,減輕生活壓力。

雖然有市民不自律,但簡仲文亦感謝大眾一直以來的支持,指會繼續努力。簡仲文更曾經目睹藍雪櫃內的物資被放在深水埗地攤擺賣,包括有藍雪櫃字樣的口罩。不過發起人卻認為一班長者「只是貪不是偷」。

計劃最初目的是「取你所想,送你所需」,希望基層可以有尊嚴地獲取所需要的食物或其他物資。改變模式後,小市民只能被動地接受幫助,與其他慈善機構性質相若,也許會失去藍雪櫃的初衷。把物資直接送給有需要人士可能更方便,卻難以體現有尊嚴地拿取或放下物資。可惜的是,假如大家都不自律,藍雪櫃終會有被消失的一天。

相關文章

【再見藍雪櫃】佐敦藍雪櫃歷史任務告終 創辦人女兒:「老豆,一路以來辛苦你了」

走過佐敦吳松街,你可能不難發現垃圾站旁的建築物門口,放置了一個被油漆漆成藍色的雪櫃。疫情時,簡仲文(Ahmed Khan)在佐敦設置了一個雪櫃,內裏定時放置食物、口罩等物資,讓人自由取物。 在簡仲文心目中,藍色單純代表天空、代表藍天、代表希望。這個雪櫃雖然沒有插電、油漆斑駁殘舊,偶爾裡面還會被一些貪心者「搶劫一空」,偶爾又會出現一些垃圾⋯⋯不過,說到底,它除了是區內低收入者的一點救贖,更是女兒簡序珊(Unaizah Khan)與父親的一點聯繫。疫情已過,簡仲文上月撒手人寰,簡序珊在父親節前夕為這個藍雪櫃寫上句號,「我相信對他而言,收起藍雪櫃,是開心的」。在上周六,這裏舉行了一個「藍雪櫃告別會」。簡太、兒子簡銘志及簡序珊及帶同一群義工,把雪櫃的剩餘物資派發。 「老豆,我好掛住你!一路以嚟,辛苦你喇。」今日是父親節,這是簡序珊希望與父親說的最後一句話。 文:Heidi Wong 圖:Andrew 簡仲文有一半巴基斯坦血統、一半中國血統。他為女兒改名Unaizah,母親則音譯「序珊」,「其實兩個讀音是不似的。爸爸自從開始了藍雪櫃,有時候我們會拍片,他總稱呼我全名,簡序珊、簡序珊,但平常在家都不會叫全名,只會叫阿妹」。 //一個雪櫃// 在2019年,電影《麥路人》上映。電影裡,有個士多老闆會把賣不完的東西放在門外的一個雪櫃,贈予街坊。簡仲文看完電影後,有日在家突然說:「你有無看過《麥路人》?入面那個雪櫃,現實生活中真的會有嗎?」簡序珊回應:「不清楚呀,但有的話,好似都幾好。」 一開始時,簡仲文想過,不如放鐵架在外讓人取物?不過鐵架露天室外生鏽,「所以他想著想著,雪櫃真的不錯,只要膠邊沒有壞,基本上就不會入水,日曬雨淋都不怕」。簡仲文2011-2012年創辦了推廣曲棍球運動的「善行體育基金」,會址在佐敦吳松街86號 ,隔壁是一個垃圾站。簡仲文有日逕自走到垃圾站,問負責主管:「你這裡有雪櫃嗎?可以給我一個?」主管十分驚訝:「你要雪櫃幹嘛?別人不要的,都未必用到了。」簡仲文概括了《麥路人》中共享雪櫃的概念:「沒有,放在我那兒,讓人取取物吧。」 「我爸爸很尊重垃圾站的職員,因為他們是最辛苦的工作,可能有時候有些飯券、超市現金券,都會主動走過去問他們有否需要。所以他們算是認識的」,簡序珊笑說,當時垃圾站主管對她父親說了一句「你都痴線嘅」。不過,翌日垃圾站果真出現一個被棄置的雪櫃,主管又真的把雪櫃給了簡仲文。簡仲文自行把雪櫃漆成天藍色。2020年11月,吳松街86號果真出現了如電影一般的雪櫃,簡仲文稱它為「藍雪櫃」。 //一股傻勁// 是的,雪櫃是藍色的。「我常常笑我父親是五金仔,水電等等很熟悉。他工作的地方有幾桶油漆,紅黃藍綠,他自己覺得,不如藍色吧,望上天空會見到藍色,可以給予人希望。」一家都被簡仲文的行動力為之震驚,「呢條友真係傻㗎喎」。 在簡序珊小時候的印象,她根本不知道父親其實正職是甚麼,「他好似試過開餐廳,做保險,培訓機構等等」,不過在她心目中,父親是一個尊重社會每個崗位的人,「小時候記得每一次去餐廳,每當有人拿一杯水過來,爸爸都會說謝謝,特別事清潔業、服務業,因為他們是最辛苦的」。 簡仲文就是一個老好人,耳濡目染下,簡序珊也成為了這樣的人。在簡序珊仍是小朋友的時候,每逢中秋節,簡仲文會自掏腰包,買來兩三大袋月餅,帶著一家四口在佐敦派發,「那時候佐敦還沒有那麼多南亞裔人士,大多數都是香港低收入階層。現在一家大小做善事的一定有橫額啦,但我小時候沒有的」。 //一種給予// 藍雪櫃一開始出現時,簡仲文會自資購入乾糧、防疫物資,放進雪櫃,後來藍雪櫃逐漸打響名堂,開始有社福機構、善心人士捐款、捐物資。隨著物資越來越充足、來取物的人也越來越多,但亦開始有貪心的人會把雪櫃一掃而空,「如果很單純來取物,拿完就會走;但假如在遠處看得緊緊的,樣子有點心虛的,一定是經常會來的」。簡仲文試過偷偷跟著這些婆婆,勞氣說:「你不要拿這麼多啦。你要多少,我給你,但你把雪櫃掏空,其他人無法取物呢。」 有一日,簡序珊與父親留守在藍雪櫃旁,收拾完準備離開,突然瞥見一個男人在藍雪櫃拿了不少東西,簡仲文問:「你真的需要這麼多?你家裏有多少人」該男子說,自己家裡有很多人,轉頭打算放下物資離開。簡仲文叫住他:「不是我們不給,只是我們想了解一下。」 最後,父女倆發現原來此叔叔住在籠屋,想幫不良於行的鄰居取物資。簡仲文遂和簡序珊一人拿了幾袋物資,跟著那男子到籠屋,「那次是我第一次入籠屋,真的看到12、13個人,全部都是男人,其實他們沒有惡意。」之後,每當簡仲文見到這位叔叔來到,總會給他一架拉車,讓他拿走物資。 有時候,簡序珊看著父親,跟著父親做好事,總覺得彆扭,覺得自己好似「施捨」,「給東西他們,好似他們很『低』,我們很『高』的位置。」簡仲文安慰她,不需要這麼想,「他們真的有需要的話,他們便會要;假如他們不要,自己扔掉,我們也不用管。」簡序珊聽著聽著,便釋懷了。有時候有人以為雪櫃有插電,放了飯盒進內。簡序珊檢查過未壞,也會主動把飯盒贈與垃圾站職員們。 //一份連結// 簡仲文父親今年4月得悉癌症復發,短短個多月後便離世。「父親離世後,隔了一日,我回到藍雪櫃,我都想看看那兒是甚麼狀況,怎料我看到垃圾站主管。」主管當時望著雪櫃呆站,簡序珊問,你知道我父親的事嗎?主管眼睛仍是盯著藍雪櫃,口中回答「知道知道」,「他眼神好空洞,兩星期後我再見到主管,他才舒服了一點。」 此後,她又在某日站在雪櫃旁半小時默默觀察,「那時候雪櫃已經空了,有4、5個人想開雪櫃拿東西。我說,不好意思,我爸爸離世了,這陣子雪櫃的安排可能不是太妥善。他們反應都不是『唓,怎麼沒有東西』或者『那麼你就不要放個空的雪櫃在這裏』, 而是問,誰是你爸爸?很高的那個?戴眼鏡的那個?從這件事我看到,他們平常真的有和我父親交流。在我心目中,他們願意跟我爸爸交心,不是容易的事。」 「爸爸一直希望有收回藍雪櫃的一日。」簡序珊說,父親經營「藍雪櫃」,其實是苦樂參半的,而在簡序珊心中,給予只是一個義務,從來不是一個責任:「收起藍雪櫃,是開心的,香港這幾年最艱難的時候過去了。雖然藍雪櫃收起來,但其實精神還在。」儘管媒介消失,但簡序珊深信,這份愛心、分享的愛並不會變改。 佐敦是藍雪櫃的起點,也是終點:藍雪櫃位於佐敦,一家一直以佐敦為聚腳點,她又在佐敦經營貓酒店。回想起有時候簡仲文周日沒有外出,又會叫她幫忙看著雪櫃、「打爆(填滿)」雪櫃;有時候她在貓酒店工作時,把窗敞開,就會看見父親正在往藍雪櫃方向走,二人會隔空揮手。 也許一起懷抱希望、正念,即使肉身暫別,彼此的心靈總能在腦海某處,再次揮手相遇。

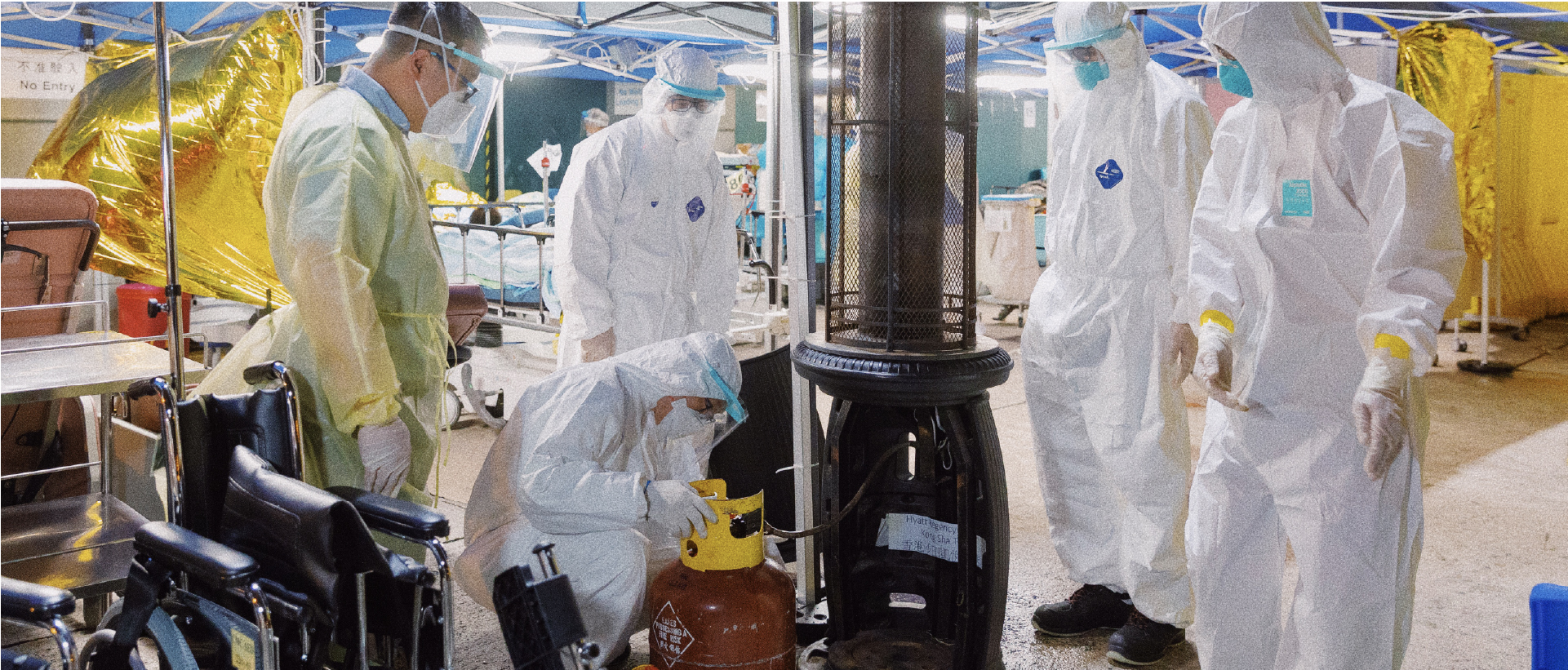

【解病人之急】 冷雨夜 醫院外病人無助 新世界酒店抽調100部暖爐送暖

確診數字急升,多間醫院門外擠滿了等候入院的患者,遇著近日天氣嚴寒,不少病人只能捱著冷雨,捲着薄毯或鋁紙保暖。新世界集團昨晚從屬下酒店,抽調了多部暖爐到深水埗明愛醫院,並放置在醫院停車場的臨時隔離區使用,以解病人之急,預計約100部暖爐將會陸續送到多間有需要醫院,首批10多部暖爐,已送至明愛及瑪麗醫院。

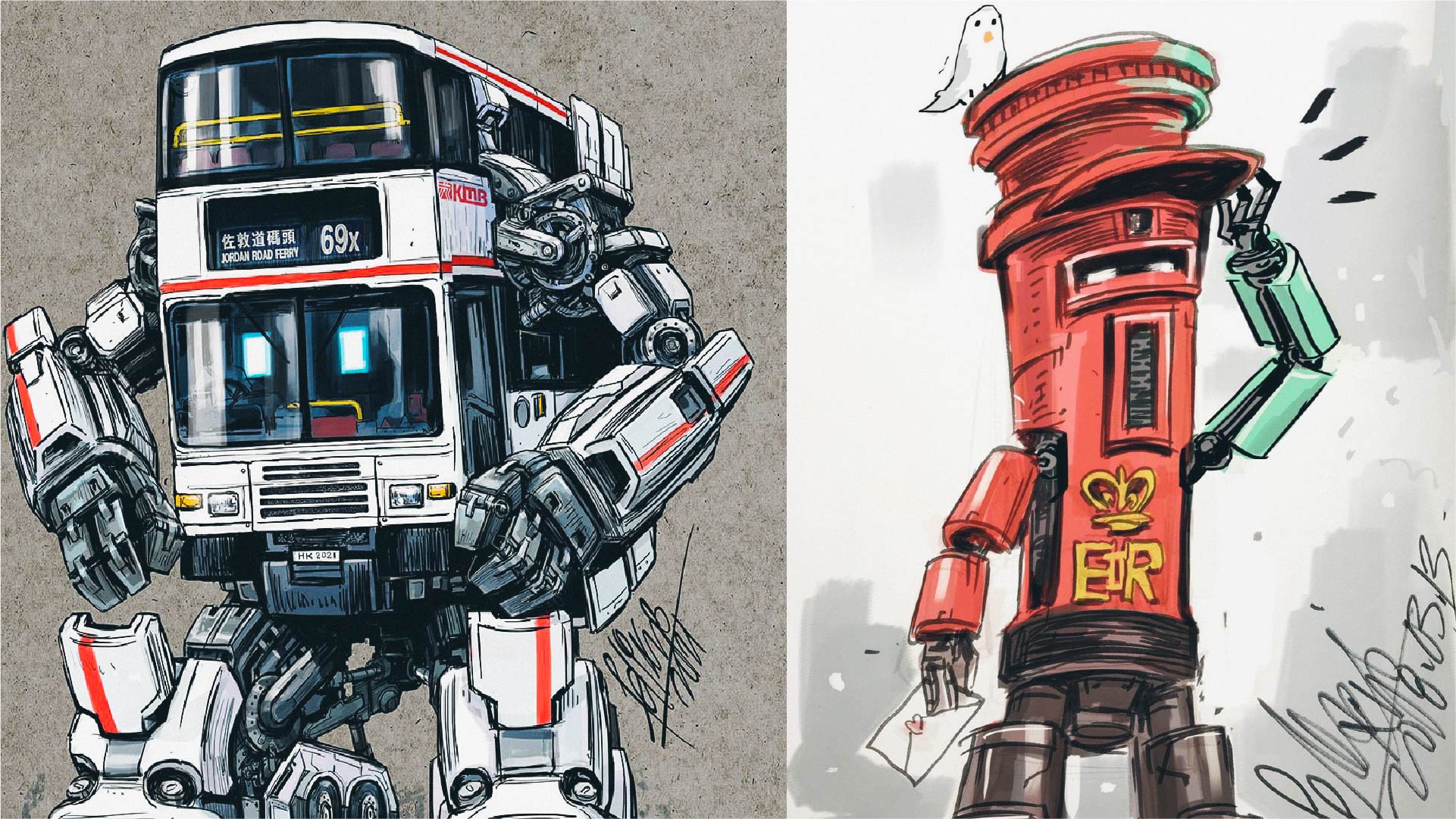

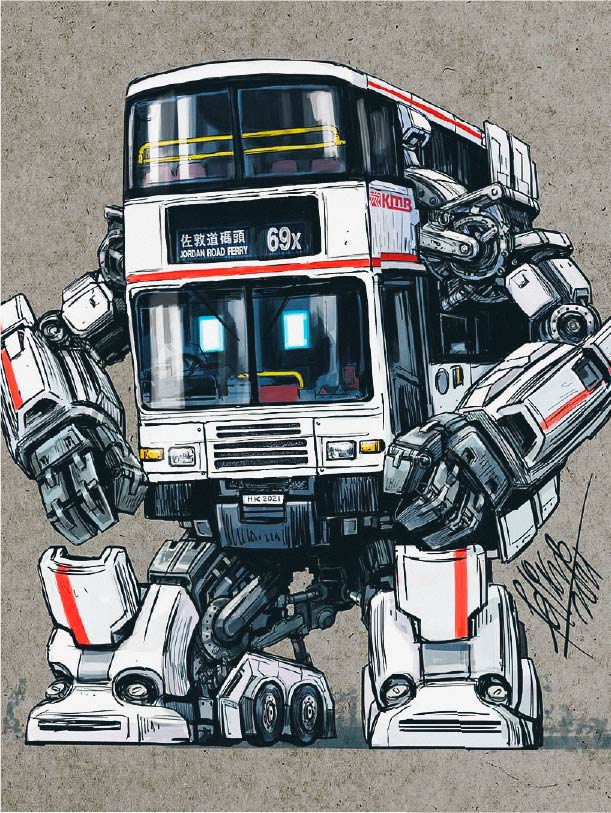

【本土變形金剛】 香港土炮「重機」機械人 畫家葉偉青:回看最動人的時光 + 最天馬行空的想像!

講起機械人,不外乎想起日本高達、歐美變形金剛等等,你又知道香港也有「機械人」嗎?「香港重機」作者葉偉青 Felix 就針對最能代表本土文化的事物,加上自己的童年回憶,創造了交通工具、建築物、食物等一系列機械人角色,以土炮漫畫角度帶讀者「回看最動人的時光、最天馬行空的想像!」 在 Felix 的重機世界中,馬路上的燈箱變了「燈箱君」穿梭城市不同角落。巴士、天星小輪、電車、郵筒、炒栗子檔、涼茶舖等平時常見的事物也變了機械人出動。在五花八門的鐵甲之下,是對香港情懷滿滿的愛,從此,保衛這個地方的重任就交給他們了! Photo/ 香港重機

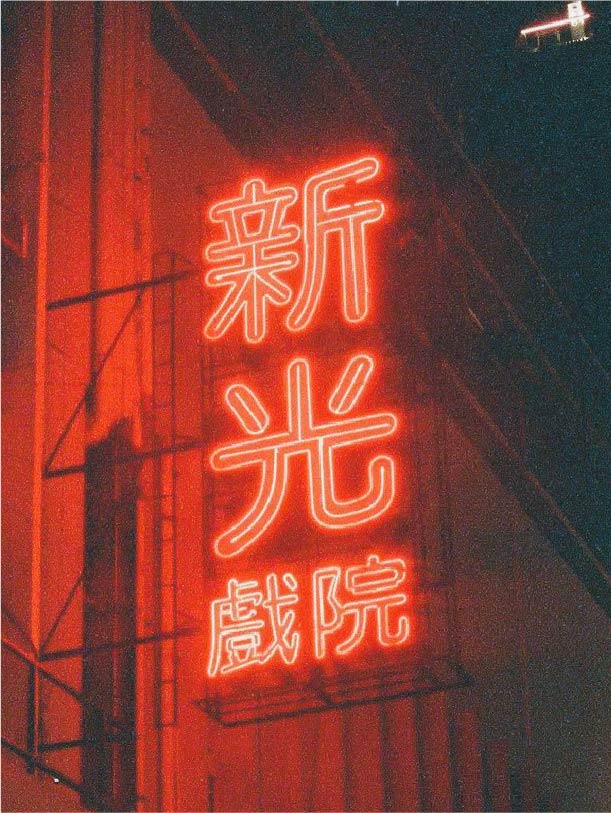

【藏字師】 街頭尋「香港靚字」 招牌、餐牌、霓虹燈、鐵閘藏本土美學

時間一點一滴過,字就一橫一撇寫。走過每日的路,你有留意過那些字體造成的風景嗎?IG hkfont 就專門記錄「香港靚字」,日常可見的招牌、路牌、餐牌上,或許不知不覺造就了舖頭的特色;買少見少的霓虹燈、花牌、鐵閘,傳統美學背後又印證着香港歷史與文化;無名師傅的手寫字,平凡得來其實又何嘗不是本土特色? 放眼街頭,文字其實遍布四周,我們彷如生活在「字海」之中。但這些習以為常的風景,再過幾年仍然會存在嗎?還是會像海安咖啡室,再經過時已經光榮結業?不如學習 hkfont ,把你喜歡的「香港靚字」拍下來吧。 Photo/ IG @ hkfont

【貓貓外交】 貓貓才是舖頭的真正主人?! 荷蘭攝影師走遍香港結集《Shop Cats》

不管是甚麼舖頭,只要有舖貓的就是好舖頭!香港有不少老店會養貓捉老鼠、看舖,甚至成為舖頭「生招牌」,和街坊打成一片。荷蘭攝影師 Marcel Heijnen 2015 起在香港生活,偶然發現了不同舖貓的身影,便被牠們「征服」,開始帶着相機,記錄海味舖、士多、藥房、街市等地方的舖貓,先後出版《香港舖頭貓》、《香港街市貓》及《躲貓貓》等攝影集。 不過,舖貓足跡神秘,不會坐定定等人拍攝,緣份來了,自然能用相機「收服」。自己未遇到舖貓前,到 Heijnen 的 Instagram @chinesewhiskers 看看,感受一下本土小店的人貓情懷吧。 Photo/ @chinesewhiskers

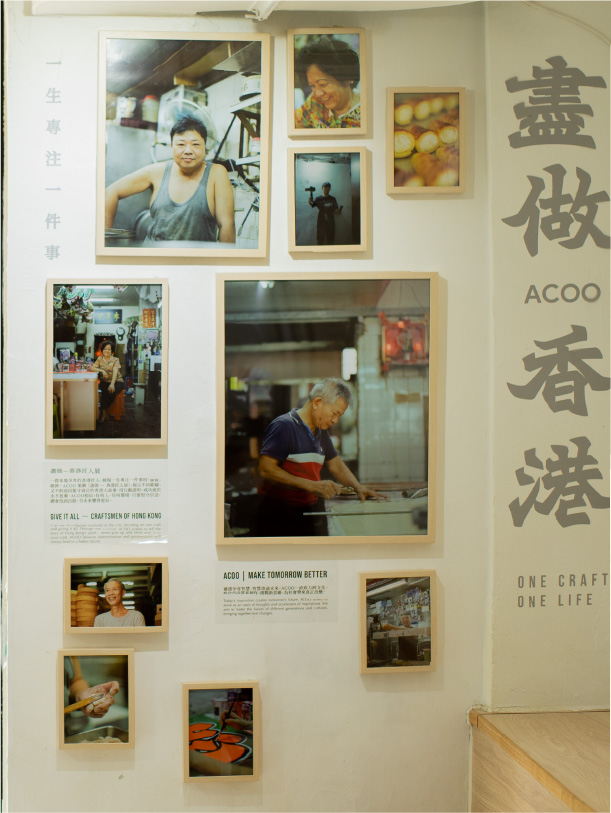

【佬訊】:盡做

編輯傳來照片,是張寫著「盡做香港」四隻書法字的海報,問有沒有看過。佬編當然有看過,這四個字用了香港北魏真書,北魏體在舊時招牌字中很常見,在街頭上是最醒目的。「咁有無興趣幫我哋寫下呀?」,佬編的回應,當然也是盡做。 盡做,很多時都有「做晒佢」的意思,但對於某些人來說,盡做代表的,不是盡做很多件事,而是把一件事做到盡、做到底的意思。簡單點來說,就是所謂的匠人精神。 一直覺得匠人精神這個term,在香港是尷尬的。匠人我們當然有,但我們的匠人,並沒有得到匠人應有的待遇。香港的匠人在我們眼中,很多時只是些沒有辦法適應時代的固執小生意人,畀到盡,叫聲師傅已經算是尊重。 但香港人也不是不懂得尊重技藝的。佬編見過餐廳特地從日本請來刺身師傅,拿著一大塊藍鰭吞拿庖丁解牛,每一刀下去都是鎂光燈。佬編也見過,商場費心從外國請來各種的工藝匠人,把遠在他方的美好事物帶來香港,而大家也願意為這種匠人的手藝,付上更多的premium。但佬編卻很少見到,有人會去讚美雲吞麵檔的師傅、或者為搭棚師傅拍照打卡。 或許匠人如美一樣,都要講究距離感的。講外語的,才有資格叫匠人,講廣東話的,叫老人。香港的匠人已經盡做了,但我們為這些有份傳承香港文化的匠人所做的,還不夠盡。