【紅眼】:《智齒》— 繁華盡落,剩下一座沒有色彩的垃圾之城

在這躁鬱而毒熱的一年,拍得最出色的幾部港產片都有個共通點,就是可以找到林家棟的身影。他是《手捲煙》那個不問風雨、只講義氣的老江湖,是《殺出個黃昏》那個用誠意打動謝賢復出,拍出夕陽喜劇的幕復監製。而在鄭保瑞執導的《智齒》裡,他是一個落魄怨憤,夾在人性善惡之間的中年警察。他叫斬哥,一半可惡,一半可憐。

《智齒》籌拍多年,一直被視為鄭保瑞「浪子回頭」,重拾他早期港產片黑暗風格之作。電影早前做過幾次優先場,有特別標明是黑白放映版本,未知 11 月正式上映時會否有黑白及彩色兩個版本給觀眾選擇。據鄭保瑞在映後座談所說,《智齒》從構思到拍攝過程都一直是彩色的,但到了最後剪接階段,來來回回始終覺得電影未算完成品,苦惱良久,發現問題原來不是它缺少了什麼,而是本身有太多色彩。

拎走所有顏色之後,便順理成章讓電影退化回到一個污糟邋遢的香港。血腥陰暗暴力憤怒仇恨,無處不在,亦無處可逃。

這幾年間,許多本土電影都想用社區觀照整個城市的迅速變異,譬如說,同年上映的《狂舞派 3》和《濁水漂流》就分別聚焦觀塘和深水埗的民生及拆遷重建問題,但無論作為一個都市寓言還是寫實批判,個人認為始終拍得太過乾淨。可能鄭保瑞更偏執,情願捨棄宏觀,放低一套精巧說教的形式。這跟個人經歷多少有些關係,近年鄭保瑞轉戰中國市場,確實在最後的合拍片熱潮裡找到機會,票房上億的《西遊記》拍完一集又一集,已經手握幾部國產大片,但據說就是在拍《西遊記》的時候,他忽然想到要回香港拍《智齒》。多年過後,回歸香港,鄭保瑞把這個南方的潮濕城市看得更微小,削得更尖銳。《智齒》鏡頭下的觀塘和土瓜灣,用鄭保瑞的電影美學,其實更像一個鬥獸場。最狹窄的囚籠裡,反而窺見人性最善最惡的選擇。

電影的最終版本只剩下黑與白,但人性的善惡從來不只兩面,像鄭保瑞所解釋,黑與白的世界,更易將人物和場景融為一體,構成一個混沌狀態。人性就在混沌之中,報仇是人性,贖罪是人性。因為人會犯錯,所以過火是人性,癲狂是人性。後悔也是。犯錯而無悔,其實才是最無人性。

觀眾普遍都看得出《智齒》是鄭保瑞繼《軍雞》和《狗咬狗》之後再一次嗜血成癮,暴烈電影美學的回歸。事實上,或者要回溯的創作年期再早一點,在《怪物》、《恐怖熱線之大頭怪嬰》這些作品中,鄭保瑞已展示了他的電影世界很污糟,於發達城市建構中那些揮之不去的、藏在縫隙的各種惡質與瘴毒,都被翻出來。他是一位草根階層出身的電影人,見識過香港就有這樣光怪陸離,但真實的一面。

面朝一個巨大的電影市場,鄭保瑞轉而回來拍香港電影,應該說,用電影拍下香港。璀璨繁榮紙醉金迷的城市景觀通通不見,在這部電影裡,見得最多就是垃圾,香港從來是一座垃圾為患,靠不斷堆填土地得來的城市。其實是一座垃圾之城。多的不是致富商機,再不是萬惡的金錢,而是隔著銀幕都聞到惡臭,遍佈城市每個角落的垃圾。

但沒有事物從一開始就是垃圾,垃圾是被棄置之後才會成為垃圾。鄭保瑞形容,這是《智齒》的創作契機,他就是要拍一些被城市宏大景觀所棄置的人和事。故事裡面,林家棟飾演的斬哥,他失意厭世,討厭到處是垃圾的香港,認為那些「不正經」的邊緣人,毒販、妓女、黑社會流氓,就是垃圾。親人以外,旁人都不過是死不足惜的垃圾。典型執法者的思維。但新來的拍檔跟他不同,這個良心警察嘴裡搖搖欲墜的智齒,本身或代表著人性的內在掙扎,所以會痛,但智齒打脫了出來,變成垃圾就不痛了。智齒落地,變成垃圾。良知落地,淪為垃圾。斬哥最終成為垃圾。失去了價值的香港也是。

電影那種痛,不單是血肉模糊造成視覺感官上的痛,有另一種痛,叫幻痛。就是當失去了身體某一部份之後,你的記憶和意識卻以為那個部份仍然健在,所以就會痛。失去了親人的變態殺人犯,從小失去了左手(失去了情慾)的女毒販,失去了妻子的斬哥,都同樣活在這種痛楚裡。

劉雅瑟飾演的毒癮少女王桃,本身不理解這是一種怎樣的痛。我都真心誠意道歉了,我願意贖罪,甚至為了贖罪不惜豁了命出去,為何對方就不肯放下傷痛,講句原諒,好好和解。最後她就明白,因為這種失去的痛,是永遠無法用其他東西填補。

鄭保瑞說電影再不拍就拍不到,因為原著小說版權到期,因為有些東西在香港已經沒有了。但菲林裡面仍然有。我想,除了是指電影上映前已清拆的裕民坊,還有許多其他我們已經失去了但總是隱隱作痛的人與事。

相關文章

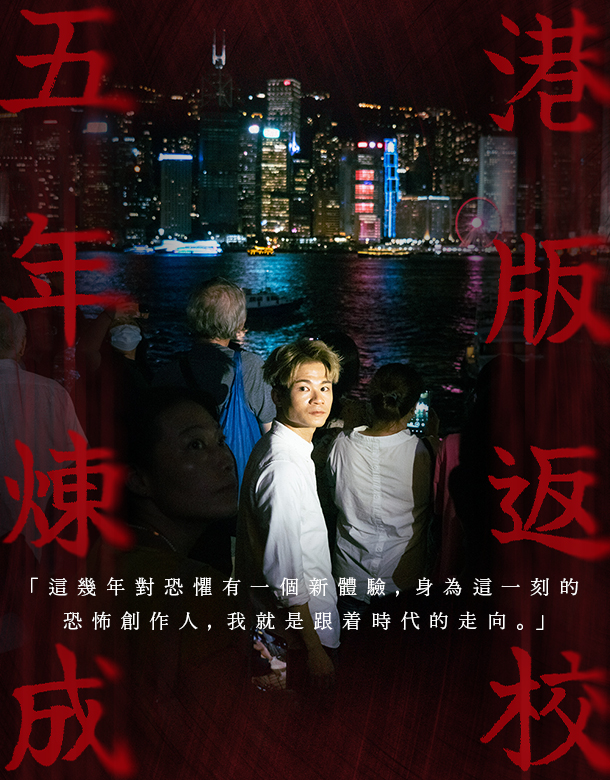

【港版返校】天黑請閉眼 驚嚇後的心寒餘韻 港式鬼片《七月返歸》導演謝家祺:「想做不只是讓你嚇一跳的香港恐怖片。」

不知道大家對港式鬼片有甚麼印象,可能是暗藏一些小道理的《陰陽路》系列、由人氣偶像主演的《古宅心慌慌》或《校墓處》,抑或可稱為藝術新高度的《殭屍》等。不過,仔細想想,有哪一部恐怖電影能打破那堵大銀幕的界限,讓寒意蔓延並滋長到心中、發顫砭骨? 「身為這一刻的恐怖創作人,我就是跟着時代的走向。」導演謝家祺說。2017年,他在本地電影製作及發行公司mm2舉辦的「第一屆新晉導演計劃」脫穎而出,時隔5年多,終推出其首部編導電影《七月返歸》。同為恐怖片迷的他,希望故事去掉驚嚇還能載道,所以劇本一直卡關、砍掉重練,總之就是感覺不對,謝家祺靜默後道:「在我身處的香港,感受的恐怖……最初和今天,有一種不同的改變。」 對於重度恐怖片迷而言,或許《七月返歸》的驚嚇仍不足夠重口味。不過,在公屋屋邨、都市傳說、童年回憶小遊戲等,謝家祺試圖打造一座奇異的驚慄世界。如同江𤒹生(Anson Kong)飾演的「向榮」,在承認並擁抱那雙看似不幸、卻能讓你更接近真理的陰陽眼時,便會看到被重重包裹在「鬼」背後的真正老大哥。 文字:Hoiyan (@seamouse_hoiyan) 攝影:Mak (@iunyi_) 設計:Owen (@wai.ho.98) |跟着時代走的恐怖電影導演 mm2第一屆新晉導演計劃的得獎者,分別為李駿碩(Jun)、林森和謝家祺。按電影公司原定安排,謝家祺應是第一位完成拍攝並上映電影的導演,豈料卻成最後一位。《七月返歸》的劇本,足足「磨」了4年才有了雛形,他的沮喪一一看在老闆及監製文佩卿眼內,前者說:「不如在書中抽幾個喜歡的故事拍,我也很有信心。」而文佩卿也曾說:「阿Jun在後期,阿森只差一個ending就寫完,你變成失蹤人口了。」謝家祺直言,那時候真的很卡。 「這幾年對恐懼有一個新體驗,所以便不斷fine tune、不斷尋找,所以用了很長時間。」謝家祺認為,身在香港所感受到的恐懼改變了,他心中的劇本高度需要回應時代,這注定是一場艱苦的筆戰。回想起多次的砍掉重練,謝家祺坦言故事並非受特定事物剌激出現,而是一個沉澱結果,他說:「社會運動時,每個人都有不同的感覺,我沒有特意去回應那個當下,覺得是過份感性、太衝昏頭腦的。」那些感覺並未隨着時間前進而被淡去,而是一直在消化、轉換形態,「它原來一直burn住,然後那些東西就連結起來,連劇本也連結起來。」 就這樣,在2021年初落筆完成《七月返歸》後,謝家祺默默地捎去電郵通知監製文佩卿,他笑言:「我不敢WhatsApp直接找他,你永遠不知道那(劇本)可能是一堆垃圾。」誰知道,它真成了垃圾,只因大半個月後毫無回音,謝家祺一問後,文佩卿滿頭問號:「稿?有稿嗎?你交了稿?」才知道,電郵掉進垃圾郵件。 |片場貨真價實的鬼故事 故事背景設定於愛民邨,由於拍攝期間在疫情時期,所以欲租借廢置屋邨的計劃只能擱置,謝家祺說:「美術很厲害,搭了這個大部分人都覺得很真的屋邨景。」然而,這是一部鬼片。如果是你的故事,你也會希望了解一下,人之尚情,鬼自然也不例外,畢竟祂們也曾是人。 「這件事沒有太多人知,砌景時頻頻出意外,有人跌傷了手,又有人在工廠大廈樓下被絆倒。」謝家祺分享拍攝過程貨真價實的鬼故事,常言道:「鬼可怕,但沒貨交更可怕。」監製文佩卿只能找來師傅指點迷津:「是呀,上面有4隻。」謝家祺猶記得在拍攝第一或二天時發生的事,「拍攝時看着mon,感覺到有人拍了我膊頭兩下,cut機回頭看並問『誰叫我?』,結果附近都沒有人。」完結後,文佩卿才說,那天有一位「好朋友」跟着他,不過師傅已把祂「殲滅」。謝家祺表示,聽罷一陣愕然:「我不是害怕,而是想為何要殲滅祂?如果祂是我爺爺怎麼辦?」 |成為導演前,先學會演員的語言 不過,對於謝家祺而言,印象最深刻的不止片場鬧鬼事件,還有和監製文佩卿一起上演技課。身為負責天馬行空的編劇,且是執行製作的導演,謝家祺在《七月返歸》的崗位偶爾感覺像自己打自己。為了讓編的創作不受影響、執行能讓演員清晰訊息,文佩卿決定和他在林立三博士的演技課,一起學習演員的語言,這一切從了解何謂演戲開始建立一套「身同感受」,謝家祺說:「所有事要關乎角色出發,關乎解決問題,即不是有多開心,而是為何那麼開心。」而導演與演員之間,也不是指令式的溝通,反而更應該提供更多空間給後者發揮,而這就能從電影結局一幕看到。 「開始時,我避開不和他(AK)討論結局那場戲,先進入整個故事。」謝家祺表示自己和AK也是電影新鮮人,所以雙方的交流和相處也毫無輩份或身份的芥蒂。由於整個拍攝是順拍,所以整個劇組上下也是一起經歷了男主角向榮(AK飾)的心路歷程,所以在最後一場戲時,謝家祺對AK說:「這個moment就是你的,沒有direction給你,你做吧!」那時候,旁邊有工作人員曾問謝家祺「情緒是否要更濃?要不要更興奮?」,他的回應是:「不用了,給AK多一次機會便可。」這一次,AK把所有情緒都釋放出來,謝家祺說:「他有,也知道其選擇,已經有自己一套理解。」 平心而論,AK首次擔正的演出雖仍顯生澀,但傾盡全力的演出,交出完整的自己予電影,戲迷也應能從劇情推進之中深刻感受到,謝家祺說:「尤其他那麼忙,又要演唱會又要跳舞,很感謝他百忙仍抽空一起看很多reference、思考角色,真的很into這件事。」 |不只嚇一跳的What the Fuck Moment 回到劇情,《七月返歸》有不少香港人熟悉的元素,像是屋邨、粵劇花旦、都市傳說如「九廣鐵路」和「打生樁」,還有不少人的兒時遊戲「狐狸先生幾多點」等,都是謝家祺的心思。 「這些很iconic、經典的鬼故事,我很怕有一天會沒有人知道、相信這些意想不到的力量是存在、好奇或覺得神秘,其實是少少的保育。」他解釋「宇仔之死」為民間傳說「打生樁」:「或稱為『塞豆窿』,愛民邨也有,就是犧牲小朋友來換取這地方的安穩,是很自私的。」謝家祺曾思考父母的思路,他們是真心為了更好的生活而奉獻孩子嗎?若不想,又需要承受怎樣的目光呢?然而,電影中的宇仔並不是第一個成為供品的孩子,也不會是最後一個。 整個劇情中,沒有一個成年人死去,謝家祺說:「他們只是進行了『返歸』的儀式。」割舌自盡後,經歷彌留,便能留入美麗新世界。那麼,「為未來着想」的保險銷售員(林善飾)也沒有死嗎?謝家祺回答:「他也沒有死,但他其實也像鬼一樣,每天重覆坐地鐵、sell保險,那個人就是你我他。」活着和死去,你分得清嗎? 如果你能撕掉鬼怪製造的魅惑,便可以獲得導演埋藏的彩蛋。有些觀眾說,看畢電影不知為何會眼濕濕;謝家祺笑言,這是自己很喜歡的觀影體驗,原以為只是被嚇,卻找到很多訊息:「我稱之為『What the fuck moment』,所以也很想在香港恐怖片做不只是嚇你一跳的東西。」 |面對恐懼的M底屬性 電影結束在第二天,第一天就是回到現實反問觀眾:「你的第一天是怎樣呢?」 對了,不說不知道,其實謝家祺真的非常M底,他雖說非常喜歡恐怖片迷,但其實怕的不得了:「我非常害怕,那些suspense moment(下一秒可能就是驚嚇場口)我會看着角落,但我又會很享受那個緊張。」雖然他並未有回答,但相信他的第一天,便是坐在電腦前繼續敲打着鍵盤、老氣的在筆記本上書寫突如其來的靈感。面對不一樣的恐懼,即使非常害怕,也會找到專注的位置,想盡辦法樂在其中吧!

【七月返歸】鬼片包裝的苦口良藥 導演謝家祺、AK江𤒹生建美麗新世界 「不說出來、扮看不到,那就是一個正常人。」

「只要見Mirror有份出現,你就知道,這個節目必定會變為業餘、不認真,和像馬戲團。」只要內容是關於男子組合Mirror的討論區帖文,便很大機會看到這句留言。雖然他們擁有強大號召力,卻也有製作團隊因其「偶像」形象而退避三分,就像江𤒹生(AK)差點因為此原因,便與《七月返歸》失之交臂。 2017年,本是網絡作家出身的謝家祺aka中環塔倫天奴aka離奇家遮,從本地電影製作及發行公司mm2的第一屆新晉導演計劃脫穎而出,得到一份電影合約。謝家祺終經歷6年的劇本輾轉反側,終在今年農曆七月推出其執導的首部大銀幕作品《七月返歸》。縱使恐怖電影對某些人而言代表沒有深度,這他卻不這麼認為:「恐怖故事比ETV更有教育意義,雖然會用驚嚇或鬼神包裝去嚇你,但往往包含了很重要的普世價值。」 在各種的未被看好下,二人得到一個機會。謝家祺和AK也交託出自己的100%,導演笑言:「(有場戲)他激烈得甚至撼穿頭。」每一個真實的讓人心寒的鏡頭,劇本的每一個段落,也是他們用盡全力證明這不只是一場90分鐘的鬼話連篇。離開戲院時,每個人也會得到一雙澄淨的陰陽眼。 文:Hoiyan (@seamouse_hoiyan) 攝:Mak (@iunyi_) 起點.劇本與角色 影後座談會,監製文佩卿曾提及,初期選角是特地避開Mirror成員的。「對,因為劇本是恐怖片,若找一個偶像明星,不知道普羅大眾會否覺得是青春偶像恐怖片,青春笑下驚下那種。」導演謝家祺聽後解釋。開始試鏡後,主角「向榮」一角鎖定於30歲左右的男演員,曾找來不少素人和演員,讓導演不禁想:「我也是監製給機會,才能拍電影。即使他們是男團,是否也應該給一個公平的機會呢?」 之後,AK透過公司得知mm2將進行電影角色試鏡,在細閱取得的半份劇本後,先對「向榮」(電影男主角角色)一見鍾情,他笑說:「以往的角色可以找到一些自己的性格特質,但向榮是沒有的,這很有挑戰性。」然而,最讓AK感興趣的是劇本的主題,他細細的分享讀本後的感受:「很多人面對一些問題會視而不見,這部電影用陰陽眼去討論,到底應否繼續裝作看不見呢?這是我很喜歡的中心思想。」衝着對劇本和角色的莫名喜愛,他在第一次試鏡前已去求教戲劇指導老師袁綺雯(Yem)。 換到導演謝家祺的視覺,第一次試鏡時有20多個與AK的同齡演員,他說:「在試鏡時的溝通,很connect到我們。」最後謝家祺和監製選擇了AK,或許是他在了解角色時,成功捕捉到向榮的一縷靈魂,而這部分也從未被發現,導演說:「他對向榮的解讀、想法和疑問,也令我再work on多一點在角色的特質中。」 AK與向榮的重疊 謝家祺說,最深刻的是AK分享個人靈異經歷時淡然:「其實幾恐怖,但他說的像是別人經歷的事一樣。」而向榮也正正是這樣的性格,與世界拉開距離,並瑟縮在最陰暗的角落觀察。 那是發生在多年前,AK還住在梨木樹邨舊居時的事,那天他與朋友準備一起去踢足球:「舊式屋邨是電梯在中間,我住在左邊走廊的單位,走去電梯口要經過其中一個單位。」正在那時候,朋友直指該單位外有一位身穿白衣服的姐姐,AK回頭看到祂後,一個瞬間便消失不見,他便心想:「這麼古怪?」但小朋友一心只想去玩,便甩頭就忘了這件事,直到回家後才跟母親訴說。「是不是你看錯了?」對於媽媽提出假設,AK補充因踢球時怕碰撞弄壞眼鏡導致受傷,所以通常頂着近視眼去玩,但他非常肯定自己是真的看到祂。 之後,AK便生病了,「我嫲嫲還在生的時候,是在深水埗賣元寶蠟燭的,她弄了一些符水給我喝,之後就好像沒事了。」AK的爸爸打聽,原來那個單位在一個多星期前發生了跳樓命案。直至搬離那個家前,AK也沒有再遇見那個祂。 謝家祺筆下與AK視覺中的向榮 《七月返歸》是謝家祺的心血,筆下的向榮更如他的兒子一般,他坦言:「這種熟悉,有時可能成為我的盲點,而AK也在解讀向榮裏提供了很多見解。」謝家祺舉例,劇本初稿的向榮是更抽離於世界:「小時候他會跟朋友、媽媽分享見鬼經歷,但久而久之別人會覺得因為『看到』,你會否才是問題所在?」而他的媽媽(白靈飾)不顧家徒四壁,也不斷嘗試找尋方法把兒子變回「正常」,也讓向榮感到內疚:「慢慢他會發現世界原來是這樣運作的,不說出來、扮看不到,那就是一個正常人。」但AK則認為:「總有一些東西能打動到他,例如宇仔。」因為這個角色很能代表小時候的向榮,所以在二人之間的相處,向榮會不自覺地流露溫柔一面。 為了更好的準備角色,AK花了不少心思在研究角色的童年世界,以建構整個角色的性格,完整其人物小傳:「如果我是他,我會很怕媽媽。」AK回想,出現在向榮生命中的人不多:「同學、一些道士、媽媽,還有一個從未出現過的爸爸。」直至角色長大後也沒甚麼朋友,而這麼多的關係中,AK認為向榮與媽媽的關係最為深刻:「二人相依為命,也因為向榮的一些年少無知、衝口而出的話,破壞了母親的幸福,或是其本身家庭的原有樣貌。」從小犯的錯、創傷都落在角色的心中,既一直未有解決,也找不到宣洩的渠道,便成為了長大的向榮。 共同架構角色世界:撻指甲 「與演員的溝通中,我不想要一種導演指令式的方法,告訴演員應該怎樣做、或者應不應該害怕,而是希望一起進入角色的狀態,找出這刻遇到的問題、為甚麼要害怕。」謝家祺說,因為他與AK同是電影新鮮人,二人於公於私也會不斷溝通,AK接言:「我們用了很多時間去討論向榮的童年,即使知道有一些故事,仍然要在當中找到不同細節去放大。」而「撻手指甲」便是其中一個共同成果。 電影有一幕是白靈為年幼的向榮剪指甲,卻不小心剪到肉讓其受傷流血,AK認為這可能是角色童年的小創傷,感覺可以將此放大。劇組之間的討論後,便把動作變成角色的小動作,謝家祺解釋:「剪指甲是一個充滿母愛的動作,其實是很象徵的,有些人用錯方法去愛,便會不小心傷害了你,成為一個陰影。」即使傷口癒合,向榮總會在焦慮、緊張或無聊時不自覺的觸碰,他續言:「這是我們一邊談着向榮、一邊理解時,因應作出改動的東西。」 給予100%的自己:傳說中七樓的那場戲 走出角色的內心,回歸劇情本身,恐怖鬼片當然要令人感到毛骨慄然才痛快!而這也是第二次試鏡的重頭戲,謝家祺認為男生演出「驚戲」更有難度:「因為做得不好,會被人感到很懦弱或沒有說服力,所以我很貪心,直接讓AK試了七樓那場很激烈的驚戲。」或許未是最完美,但導演在過程中看到他的情緒起伏和可塑性。 確認出演機會後的AK也未有鬆懈,持續找戲劇指導老師Yem學習,他分享一個方法:「簡單來說,如果呼吸急促時,人可能會比較緊張;如果呼吸很平淡,我說很怕也沒有人信,所以有些小方法快速進入狀態,但後續還是要靠幻想和導演的guideline幫忙。」即使拍攝現場的置景氣氛恐怖,但拍攝團隊人多勢眾,對演員而言是很難進入狀態,所以AK會把自己關在道具升降機中:「關上門全黑,想以前看過的電影情節、不同鬼的樣子、蛇蟲鼠蟻,可能5至10分鐘再出去拍。」 對於AK而言,經驗不足亦影響了其信心,拍攝時亦無暇跳出角色審視表現,他說:「只能盡力呈現當下感受到的,其他便交給老師、導演和監製。」以AK躺在碌架床上格被鬼壓一幕為例,導演會先說明這場戲及呈現的畫面,正式拍攝時則會給他聲音導航,AK說:「一直會有一把聲音說話,白靈姐姐在後面、位置去到哪裏、現在慢慢逼近你,我聽着這些guideline再加入幻想,還有Yem老師的呼吸法。」 但最讓謝家祺深刻的則是傳說中「七樓那場戲」,笑說:「攝影師對他說『仔,close-up先做嘛』,你自己說一下這個撼穿頭的故事。」AK接着說,那場戲前已拍了很多害怕的狀態,而這一場戲是向榮其中一個最怕的時刻,他便想:「怎樣可以令到這個驚更突出一點呢?」想着便直接行動,把頭直接撞到門上,停機之後大家都說:「Okay、Okay!你有沒有事?」其實只是有一點痛,導演插嘴:「流了一點點血。」AK笑說攝影師椰子走來對他說:「傻豬,剛剛是wide shot,但效果是okay的,等一下close-up再來一次好嗎?」 終章:第一天 19天的拍攝結束,完成後期製作後,誰想想不到電影的首映在紐約——第22屆紐約亞洲電影節競賽單元,AK坦白道:「之前mm2已send給我看了一次,因為想在訪問時能回答。」他亦說,不論私下或電影節觀看成品時,自己總是在看不同的位置:「可能和其他演員的對手戲或自己的狀態不好,所以不是最好的表現,會放大這些瑕疵。」中文科補習名師林溢欣曾說,搏盡無悔之重在於「盡」,AK的演技是否最好留待業內人士及觀眾評定,但他至少已在內外的表演中用盡全力。 而對於導演謝家祺而言,這部電影是完夢之作,也是他創作的新起點,他說:「一直都想成為恐怖片導演,所以才不斷寫小說、拍恐怖短片,其實都是練習。」終在大銀幕看到作品,整件事夢幻得很。 步出戲院,思考自己的決定 訪問的最後一個問題:「如果以個人身分進入故事,最後你會願意交換某些條件,生活在這個美麗新世界嗎?」AK一頓再說,每個人也有權利選擇自己的善良,但每個人心中善良的尺也不一樣,不能以己度人:「你問我的話……我應該不會選擇那個新世界,我還是會堅持自己,做一些覺得正確的事。」謝家祺則表示,他的答案如向榮:「電影最後的第一天是留給我們,回到日常,而日常又是怎樣?」AK說:「無論經歷的事情是甚麼也好,90分鐘最後的抉擇是留給各位觀眾自己體驗。」 而你,又會否願意付出代價,交換一張生活於美麗新世界的門票? Lorraine Lam @HairCulture Yumi Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre 服裝:Y-3, Giuseppe Zanotti 造型:PIPA Creative 場地提供: 太子酒店

【香港角落】跟新香港電影視覺 來一場自省之旅

這幾年的香港電影,不少是在回應這個時代。從電影,我們可以重新認識香港,又或者,重新認識「生命」這個命題。 人生在世,很多事情我們或許都無法如願改變,有人會歸咎「命運」二字。一念之間,究竟你的選擇,是能夠將一切顛覆改變,還是,無論你如何作出選擇,最終都是殊途同歸? 這幾套電影,哪一套最叫你印象深刻?不如跟着我們,從本土電影的視覺,遊歷這片土地,來一場自省之旅。 攝影師:@iunyi_ -------------------- 香港角落:直覺記錄香港,鏡頭攝下角落。 In ACOO, you can find #ACOOHKCorner .

【香港角落】跟着5部港產片懷舊遊

8、90年代,港產片風靡全球,以殭屍、古惑仔、當時生活文化為題材,拍成警匪片、周星馳喜劇或港式浪漫愛情等,角色、價值觀、對白、歌曲至今仍繼續影響着亞洲各國的影視。 時間來到2023年,香港的風景雖未必如同昔日,但依舊動人。如果你忘了這些畫面,不如跟着我們,找一個周末時光重遊舊地。 攝:Mak (IG @iunyi_)

【電影命】 導演的命題—平衡自己、觀眾與票房市場 何爵天的創作本源:「憤怒。」(下)

早年流行一張「上帝創造OOO的過程」meme圖,每個人的製作材料也有所不同,即使大家都是導演,也有不同的喜好、有各自說故事的方法。那麼,看過了前兩篇訪問的讀者,你們覺得若以「何爵天」為主體,上帝在製作他時加入了甚麼材料嗎?可能會猜想電影、堅持、光合作用、才華、負責任……但還有一項隱藏元素——「憤怒」。 在這最終篇章裏,由電影上映開始,繼續解構電影中的何爵天,發掘他的「憤怒」和更多有趣的元素。 文:Hoiyan (@seamouse_hoiyan) 攝:Mak (@iunyi_) 奔走全港九新界戲院的導演 等待機會時,何爵天把每一次電影相關的工作,也視為學習,從不會感到吃虧,他說:「付出多少,便會得到多少。」電影開後,他花了無數時間進行資料搜集、和演員排戲、跟剪,終於等到電影上映,他也不曾停下來。 只要在社交媒體追縱了何爵天,可以看到他整天也會分享限時動態,但全都是關於電影、影評;走到戲院,一天可能走上數場謝票,甚至偶爾是其他新導演的場次,也能看到他的身影。需要做到這個程度嗎?「我很奮身去做,這幾個月也沒接甚麼工作,不停去戲票宣傳。」何爵天認為,現代社會宣傳就是打網絡戰,而這場戰爭花的不是金錢,而是時間,他續言:「而且戲是自己的,某程度也需要為票房負上一半責任,這個戰場和拍戲一樣,需要花很多心力。」 努力回本不虧錢 何爵天的首部電影《正義迴廊》由電影公司、政府及翁子光出資,伯樂的投資,讓何爵天倍感壓力:「大佬,他把其他戲賺的錢投資在這部戲,讓我去實現夢想,我還要令他虧錢,真的很過意不去。」因為這樣,何爵天用盡方法宣傳,最後拼回一個他稱之為奇蹟的數字——4332萬票房,即香港三級電影票房第一,他說:「我比較悲觀,因為翁子光同是奇案電影、還獲得大滿貫的《踏血尋梅》上映兩次才有1000萬,初時我覺得絕對回不了本。」誰知道,在他眼中的不利因素,片時長、不吉利的題材,卻得到意料之外的成績。 不過,在何爵天眼中,電影和金錢的分寸拿捏得非常緊,即使是電影公司的投資,他也會盡心盡力務求回本:「如果是2億製作費做小眾題材,這是玩死自己。」他認為,這是一個責任,若想做偏鋒類影的電影,便不要想着花別人的錢,續言:「即使是追求藝術的投資者,也不會想錢石沉大海,不賺錢也至少回本。」 市場與自我 他已在電影圈待了10多個寒暑,深知有時需在市場與自我中作出取捨,他以《正義迴廊》作為例子:「如果我強行追求真實感,複製一個法庭,那只會苦了觀眾。」所以他以剪接和燈光突破空間,帶領觀眾和角色巧妙穿梭兩位疑犯的世界,他直言:「盡量拿捏他們相對能接受的東西。」這邊退了一步,那邊廂卻怎樣也沒有讓步的空間,便是張顯宗(楊偉倫飾)的狂想希特拉:「拍時已經知道一定有人不喜歡,但純粹為了please觀眾,便會失去自己。」而因為《死屍》的定位是合家歡,所以劇情也不能太過火,何爵天直言也是一種學習。 「我很欣賞Steven Soderbergh,他既能拍《Ocean’s Eleven》(盜海豪情),又可以做一些低成本、用iPhone拍的電影。」何爵天認為,好導演應能在商業與自己的作品中游刃有餘。又有如《鐵達尼號》,何爵天笑言:「拍得這麼貴,更加希望回本,要如何得到最多觀眾的喜歡?」愛情方面,在女生市場絕對叫好叫座,但男生則未必喜歡,所以導演加入特技、沉船及奇觀等元素來扳回一城,除了能滿足自己,還能平衡各個市場的需要。 何爵天視這種靈活度為目標,不對自己設限,拍好不同類型的電影:「最重要自己喜歡,其次是觀眾喜歡,最後是觀眾能在電影中得到反思和共鳴。」 創作的本源 在《死屍》中,呂爵安(Edan)飾演大圍美斯張子儀,角色埋藏了年輕何爵天的影子,笑言:「我曾是一個暴躁的青年,現在就是暴躁的中年。」他直言自己情緒容易從0爆至100,現在已收斂了一些:「以前一不埋欄便暴躁,打到門也有凹痕,手會受傷要看鐵打。」 然而,水能載舟亦能覆舟,這種情緒同是何爵天堅持創作的本源:「我創作的其中一個重要元素,真的是憤怒。」他曾回想在求學階段時,總對某些題材提不起勁,或是拍得不如理想,又發現有些題材處理較得心應手,而答案是:「看我對那一件事有沒有憤怒,有沒有看法。」何爵天直言,憤怒屬於其個人體質的特性,其次若他對事情有感覺,通常是憤怒,笑言:「可能有一天我會變得很和諧,但仍然會覺得對事物有控訴的情緒是很重要。」 再回到電影,何爵天解釋為何想挑戰拍《死屍》,其中一個因素是看到「憤怒」於其中,他說:「每個人也有,尤其Mo姐(飾 蘇文鳳)所言,面對正發生的事、危機要有感覺,沒有麻木、有情緒和anger是很重要的。」活在這座城市,你在行屍走肉嗎?你還有感覺嗎?找回你的火,重新燃燒吧! 能走到今天,除了是何爵天的堅持、伯樂的欣賞和機會,最重要的還是其家人的支持,何爵天笑言很感謝媽媽和弟弟:「幸好弟弟有穩定的工作,不然可能我也做不來,而且媽媽雖然有焦慮、擔心,但她仍然放手讓我發揮。」甚至,何媽媽在《正義迴廊》上映時,更在自己的社交媒體中有限度動員,入場支持兒子。 有這麼多人的支持,甚麼時候開拍下一齣戲?又是否那部流傳已久的籃球電影? 「有些人叫我再拍奇案,但我想不到還有甚麼新角度去做。」 「可能要多點時間,最重要是好玩,即是有挑戰性、不同類型、不重覆的。」 那麼,戲迷們,就耐心一點等待導演吧! 繼續閱讀: 【電影命】 如何煉成《正義迴廊》、《死屍死時四十四》 導演何爵天的運氣與實力:「很難複製別人,最後仍是做好自己。」(上) 【電影命】 每步求突破 劇本、剪拍燈光、置景、演員 開箱製作電影中的何爵天:「重覆去做沒有意思。」(中)

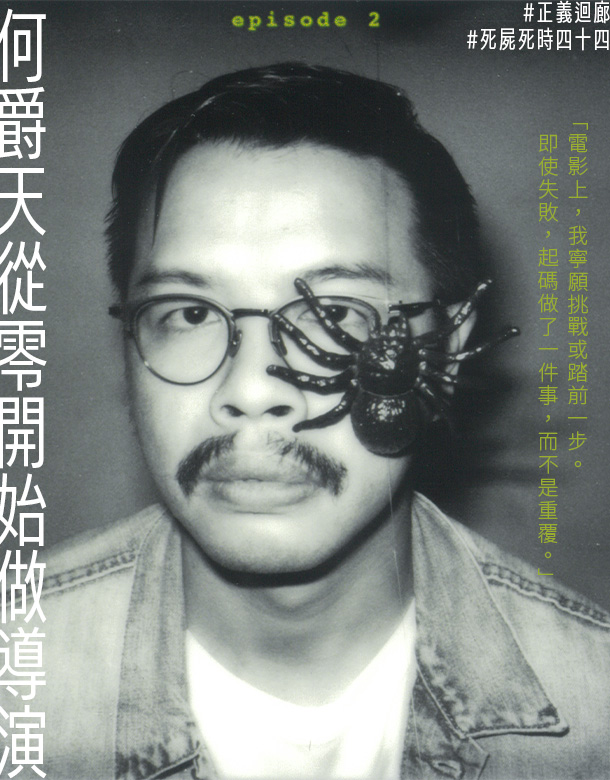

【電影命】 每步求突破 劇本、剪拍燈光、置景、演員 開箱製作電影中的何爵天:「重覆去做沒有意思。」(中)

經歷10年電影揼石仔之路,何爵天終於接連製作了兩部電影——《正義迴廊》和《死屍死時四十四》(下稱:《死屍》)。在電影之路,何爵天喜歡挑戰,一樣的奇案片,卻想嘗試不一樣的載體和角度解構案情;黑色喜劇,挑戰自己的能力,同時也挑機觀眾的百無禁忌;甚至在剪接、燈光與劇本之中,他也出盡奶力尋找突破。雖然目前只有兩齣作品,但他已默默建立起所謂「何爵天」味電影。 「電影上,我寧願挑戰或踏前一步。即使失敗,起碼做了一件事,而不是重覆。」何爵天說。 文:Hoiyan (@seamouse_hoiyan) 攝:Mak (@iunyi_) 《正義迴廊》的時間、空間、真實、幻想 與一般奇案電影不同,《正義迴廊》以法庭作載體去解構2013年「大角咀肢解父母案」,主場景設計在法庭上,何爵天又透過獨特的鏡頭、燈光及剪接效果,把角色、觀眾從法庭抽離帶到各個案發現場,但確切知道大家仍在庭上。 「我想有一個突破的方案。」何爵天被2007年俄羅斯新版本的《十二怒漢》啟發,透過打破原先設定空間的改變,同時為演員的演出、時間也帶來改變,同時亦希望劇情能貼近現實和法庭規則,他說:「不會讓人覺得是胡鬧,而突破位在於善用電影的優勢。」審訊期間,疑犯、證人及陪審團對案情各有主張,何爵天巧妙地用上剪接,視乎角色來以第一人稱或旁觀者回到案發現場,但人們的行動仍受自己身份設定的限制,何爵天說:「其中一個不令觀眾混亂的方案是服裝,林海峰只會穿上律師袍;其次是燈光,劇情只要變成相對戲劇性內容,便立刻轉燈。」從而兼顧真實與劇情張力的平衡。 雖然何爵天花了兩個月旁聽,感受真實審訊的氛圍和程序,確保法庭戲的真實性,唯現實總有些遺憾。因為成本資金等考量,劇組無法搭建高等法院的場景,只能用審裁處拍攝,他說:「高院是密封沒有窗,但這個審裁處有。」一心忠於現實的何爵天也只等妥協:「雖然我也有點掙扎,但既然不能真實,倒不如善用它,有點義無反顧了。」於是,他、燈光師和攝影師便討論利用那扇窗,為角色心情變化分別準備不同光影效果,著名場面便有唐文奇(麥沛東飾)被盤問時的閃電。 意料之外的《死屍死時四十四》 《正義迴廊》煞科科數個月,基於片場的合作,經翁子光、楊偉倫(阿卵)及其助手子琪的引薦,監製錢小慧(Amy)對何爵天提出《死屍死時四十四》的邀請,那時何爵天心中也震驚:「哇……大佬,《正義迴廊》也未上映,找我很大膽,還要是大製作。」 與首部電影不同,《死屍》的劇本出自《那夜凌晨,我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》的原著作家江皓昕(Mr. Pizza)之手,這次雖然不用做大量資料搜集,但轉一個劇本類型,何爵天還是需要下功夫:「因為是拍別人的劇本,要學會進入別人的世界。」故事主題是房地產,他笑言自己不是置業人士,便想着從中找一些共通點去理解:「其實有錢沒錢也受影響,因為一出生已經沒有空間。」回憶自己童年時光,因為家中地方淺窄,只能迫着與父母同睡,他說:「只差在未有碌架床,幾個人屈埋一齊,有很多磨擦。」既然如此,何爵天便把主題「置業、錢、樓價」拉寬,變成大家也需面對的「居住問題」。 加入劇組後,何爵天與Pizza一起溝通劇本,花了一年時間完成劇本,那時《正義迴廊》尚未上映之時,《死屍》正式開拍! 《死屍》埋位! 群戲——似乎已成為其中一個「何爵天」的特色,但他表示兩部電影的群戲也大不同:「《正義》很多靠剪接帶出節奏,而且大多時候演員也是定位,但《死屍》不是,現場演員的交流、走位多很多。」《死屍》的群戲,何爵天形容為「下下都重鎚出擊」,他最深刻的一場是結婚戲:「計上小薯茄有10多個人,還有超級難搞的組合,小孩與狗。」加上空間有限,加上工作人員,可想而知場面有多混亂。 喜劇,關鍵絕對是好笑有趣,何爵天說:「拍攝時有趣,觀眾未必覺得有趣,但拍攝時已經不好笑,那便完蛋了。」戲內,兩代人一起合作處理屍體;戲外,兩代人一起度笑位,何爵天分享:「Amy(監製)很有經驗,她做製片已經40年,即是我還未出生,她已在做電影這行。」他和Pizza想到《佢家下黃色衫》,但監製沒有聽過這首歌,便會產生質疑:「因為她get不到這個gag。」但監製又會寫出「Peter, Paul and Mary」,何爵天笑言:「新一代又未必明。」最後,他們決定一起寫:「我們都要學習放開,不能『硬橋硬馬』去做。」 此外,《死屍》很多位置也是搭景拍攝,像大堂至14A杜家、每一戶的玄關位,拍攝時花了很多功夫:「劉江老師先拍一邊,之後隔幾天才再另一邊,所以是有難度的。」整部電影,就是不斷拆來拆去,就如天台吊船的那一場戲:「那艘船拆了無數個位,在綠幕拍、真實天台拍、搭了大廈外牆拍……很多不同組成來完成。」 何爵天劇本中的角色 兩部電影的選角也是一大亮點,每個角色設定也很清晰,且有很大的發揮空間,但演員恰如其分的演出又不會過度搶戲,一切都控制得剛剛好。關於演員戲份,何爵天亦深受其伯樂影響:「翁子光會覺得叫一個演員來,你就要給他一個表演空間。」由翁子光執導的《踏血尋梅》,在第35屆金像獎中得到演技獎大滿貫,橫掃最佳男主角、女主角、男配角、女配角及新演員,以至於何爵天在劇本上從不吝嗇給予角色戲份:「一個角色即使出場30秒,除了有功能,觀眾也要對他有一個理解。」 在《正義迴廊》中,有劇場演員、模特兒和KOL,大家所習慣的表演方式、力度也很不同,何爵天特色邀請毛曄穎作演技導師,為演員提供一個方向:「大家為電影重新適應一個新語言,很樂意改變自己,沒將ego放到太大。」楊偉倫和麥沛東出身劇場,而電影相比舞台劇則要收起一點情緒和力度,何爵天指:「電影不是只用語言,甚至是很細微的表情,觀眾也能看到。」像楊詩敏(蝦頭)、朱栢謙及莊韻澄,也各自有演技上的新掌握,何爵天說:「莊韻澄甚至乎不是一個演員,將她轉變成一個拍電影的人,都花了很多功夫。」又如柯驛誼(盤菜瑩子)和王雍泰(權志龍),對於出身自網絡的他們,也是一番挑戰。眾人在排戲、看回放、看電影惡補做功課中,不斷轉化自己的東西融入電影之中。 除此之外,何爵天也很重視服裝造型和角色性格,希望先為觀眾留一個鮮明的印象:「很多戲的角色也很模糊,希望盡量做到簡單visual上的印象,不會混亂了誰。」例如《正義迴廊》中,鍾雪瑩剛巧剷了青、林善的文青造型配上愛拋書包的性格等;又如《死屍》李尚正,只會穿上保安制服、陳漢娜出場時已穿上新娘造型的服裝等。 「票房也是一個戰場,這個戰場和拍戲一場需要花很多心力。」 電影上映後,票房是每個導演都必須面對的問題,它甚至會影響下一部戲,甚至會令人迷失方向。《正義迴廊》與《死屍死時四十四》同時上映,獎項、票房、自己,何爵天又是怎樣遊走找到平衡,抑或沉淪其中?請留意下一篇訪問最終章。 繼續閱讀: 【電影命】 如何煉成《正義迴廊》、《死屍死時四十四》 導演何爵天的運氣與實力:「很難複製別人,最後仍是做好自己。」(上) 【電影命】 導演的命題—平衡自己、觀眾與票房市場 何爵天的創作本源:「憤怒。」(下)