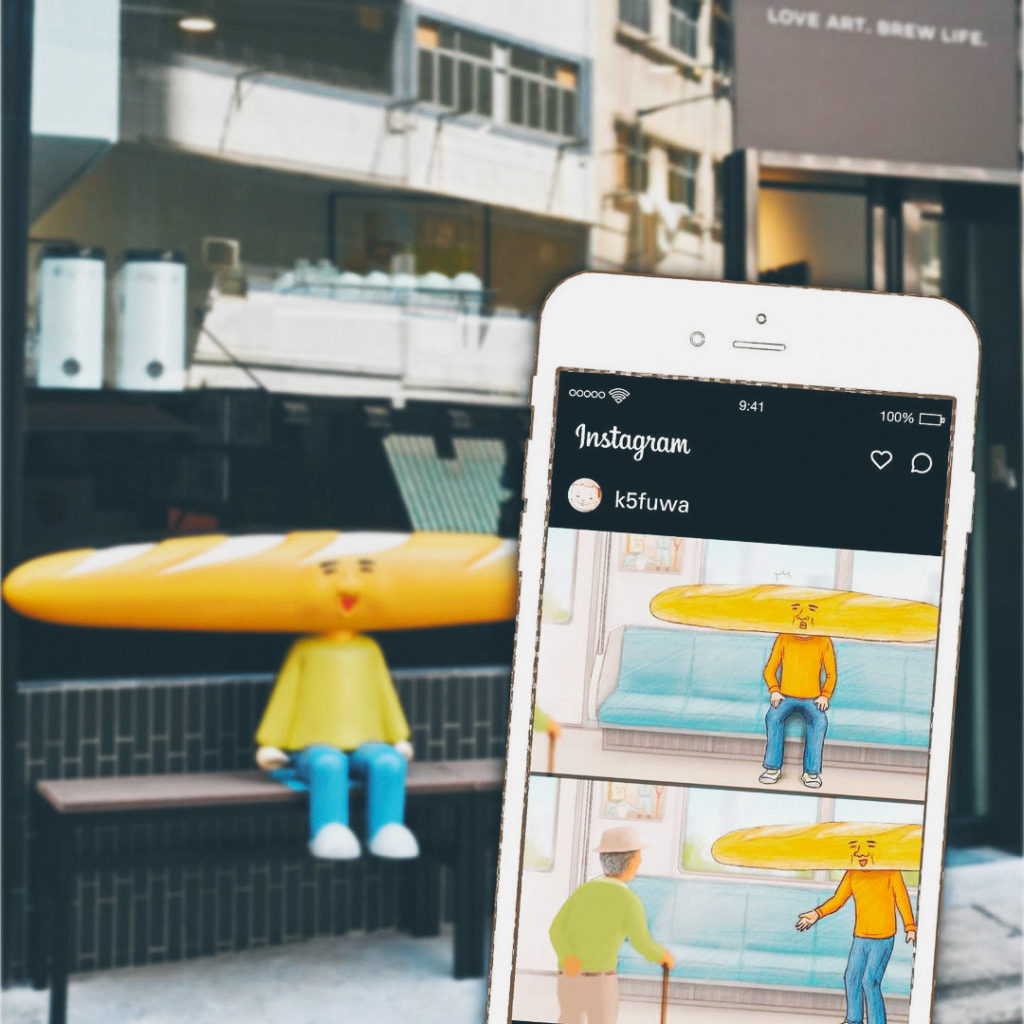

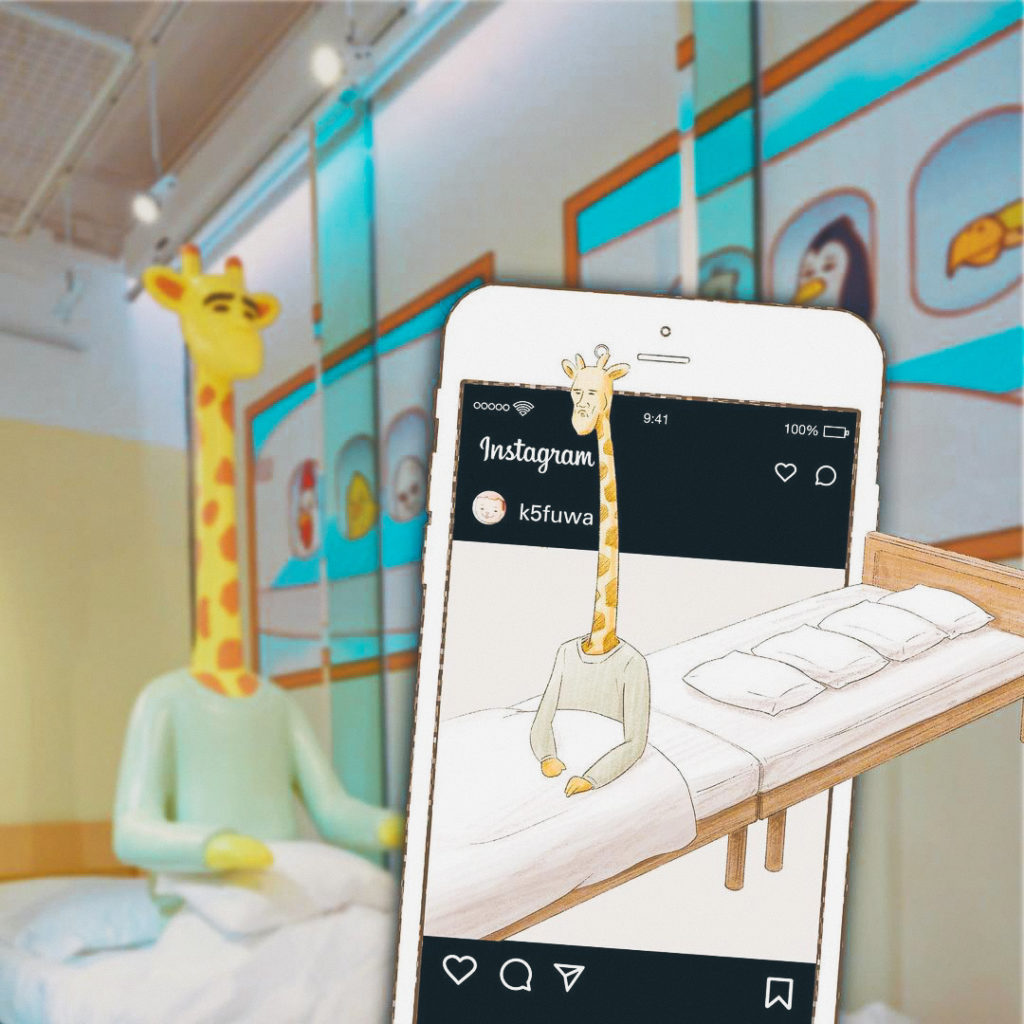

【樹… 懶… 都… 到… 咗… 了…】 日本插畫家keigo經典角色到著! 鱷魚、長頸鹿、樹懶走出IG現身西營盤cafe

日本插畫家 keigo 筆下的動物家族有長頸鹿、鱷魚、樹懶、兔仔等等,在 IG 上,牠們無奈又搞笑的日常生活就見得多,但其真身你又見過嗎?最近,牠們走出日本,突破 IG 框框,來到西營盤 ARTBREW,舉辦 Keigo Open House 展覽。

Keigo 自 2012 年起於 IG 分享對不同動物天馬行空的想像,幽默的日常吸引到很多人,現在已經有 110 萬 followers。展覽期間,各位趣怪角色化為現實,長頸鹿不再為空間不足而苦惱、法包先生可以獨佔一整行座位,連樹懶也準時到場等待大家。同場還有超過 60 幅 Keigo 的最新作品和手稿、角色主題咖啡輕食、現場獨家紀念品等等,fans 們一定不能錯過!

Keigo Open House 喜感生活館×お食事処×専門販売店

日期:2021 年 9 月 8 日至 11 月 30 日

時間:10am – 07pm(最後入場時間為 6pm )

地點:香港西營盤皇后大道西118號 Artzbrew

購票:bit.ly/KeigoOH

Photo/ @artzbrew @k5fuwa

相關文章

【斜槓少女】 19歲去信周恩來求認可異國婚姻 中國時尚文化先鋒 宋懷桂點石成金的一生

每個時代都有其獨特的限制,政治、經濟或生活條件,選擇以怎樣的態度生存,將決定你會活出一個怎樣的人生。宋懷桂,她生於日本侵華戰亂間的1937年,一直過着顛沛流離的生活,直至她10歲才回到北平定居,或許從這驚險、充滿跌蕩不安的起點,以寫下她往後在愛情、思想、事業的不凡:與外國留學生相戀並結婚,成為中國第一樁國際婚姻、到保加利亞攻讀油畫、移居巴黎、及後又藉着中國改革開放的契機,將西方藝術和流行文化帶回中國

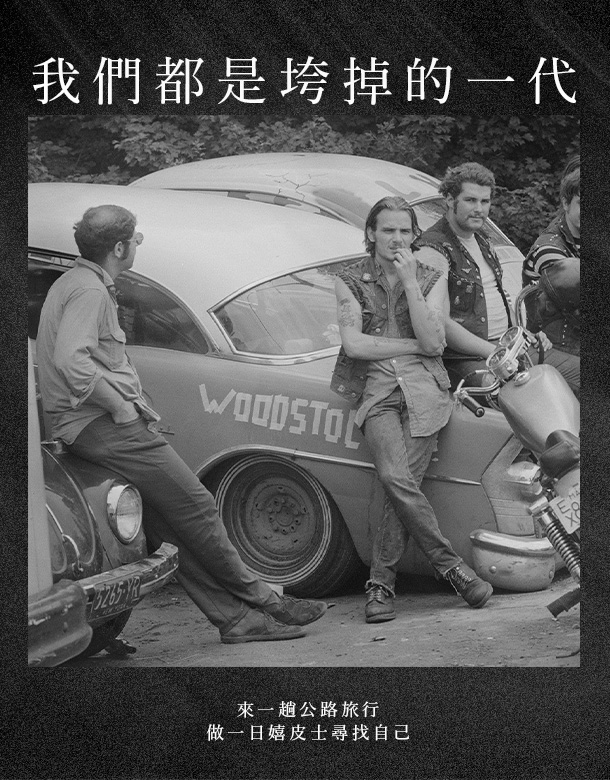

【垮掉的一代】 公路旅行尋找自我 認清心中糾結 攝影展《ON THE ROAD》做一天嬉皮士

經歷二戰之後,美國年輕人對社會規範感到迷失,亦對體制感到厭惡,這一代的人拒絕相信標準價值觀。不少人只要有一輛車,便催下油門,頭也不回的踏上公路旅行,希望在無拘無束的路途上,一邊解放自我的同時找到自己。他們,就是垮掉的一代。時間飛梭70多年,今天的我們又是怎樣活在體制之下? 攝影展《ON THE ROAD》策展人劉東佩喜歡以文學作品作為展覽發想,這次他挑選了嬉皮士年代Jack Kerouac的同名小說,由幾個年輕人公路浪蕩之旅尋找自我為理念,揀選了一系列來自香港、日本及法國攝影師的作品,也許我們也可以從這趟照片旅行中,重新思考心中糾結,沉澱出答案。 文:Hoiyan|攝:Jack Chu 路標的訊息 甫走進畫廊,地上一個不規則的菱形馬上映入眼簾,那是來自多媒體藝術家Risa Tsunegi的創作,策展人劉東佩說:「日本路上斑馬線、轉彎都有這個路標,提醒司機慢駛。」藝術家藉此寄喻,人們的生活也應放慢腳步,正如逛藝廊並不是一個任務,透過感受作品與攝影師交流才是重點。 聽說過,卻不曾親眼見過的老香港 從漁村時代開始,香港已是一個富有特色的城市,常吸引攝影師的青睞,成為他們鏡頭下的主角。在本地攝影師何藩、邱良、鍾文略以及法國攝影師Raymond Cauchetier的菲林底片下,剛填海後的觀塘、還有紐約戲院的銅鑼灣波斯富街、樹影婆娑的彌敦道等,都是很多人不曾親眼看過、感受過的香港,劉東佩笑言,一些年紀稍長的觀眾來看展覽,和他分享起舊日時光:「不是我策展就知得更多,他們真的經歷過那個時代,對我而言,這也是一個重新認識香港的途徑。」 銀鹽與鉑鈀金 展覽中,大部分照片為銀鹽沖印照片,亦有少量照片為鉑鈀金沖印,劉東佩分享:「銀鹽是一種感光材料,把它抹在照片上,所以能顯示影像。」不過,這樣沖印出來的照片的保存很考功夫,因表面的銀鹽有機會甩落,而鉑鈀金印相是一種特別的沖曬方法,劉東佩解釋:「不論鉑金還是鈀金都是惰性金屬,不會受一般光線和環境的影響,所以正常情況下都能保存得不錯。」 《ON THE ROAD》中有數張日本攝影師Takeshi Shikama作品,他原是一位書籍設計師,一次在森林中散步時突然想拍照,卻沒有相機。第二天,他再次回到森林,卻無法找回同一場照,便由此刻起彷如受到森林的召喚,開始走遍日本以至世界各地的森林。Takeshi Shikama展出的作品,都是採用鉑鈀金印相方法,把照片印在日本雁皮紙上,讓效果看起來比真實年份復古。 「在路上」的重點在旅程中 「On the road不一定是道路和車,而是一些旅程。」劉東佩說,整個展覽以「旅程」為主題,以法國攝影師Isabelle Boccon-Gibod在美國亞利桑那州太陽城「與陽光玩遊戲」的作品為例,太陽城一式一樣的城市設計讓攝影師感到焦慮,而她手上即有一部即影即有,因為即影即有拍攝高溫對象時容易燒燶,她便追逐太陽拍攝了一系列的照片,故即影即有中的太陽都有一個小黑點,劉東佩解釋:「這稍為舒緩了她對這座城市的不安,我覺得也是一個頗有趣的旅程。」 而曾替不同雜誌、唱片拍照的攝影師Rensis Ho也有展出一張作品,攝於尼泊爾的木斯塘,相中只有一輛小小的汽車,車頭方向通向深山,就像是一個通往心靈深處的旅程。對於劉東佩而言,按照不同主題去閱讀照片會有不同感覺,不如就花半天時間,成為一位嬉皮士,出走一趟尋找自己的旅程吧! 攝影師: JAMES CHUNG|WILLY RONIS|YAU LEUNG|RAYMOND CAUCHETIER STEPHEN KING|BOGDAN KONOPKA|HO FAN|ROGER BALLEN SABINE WEISS|STEPHANIE CHENG|JACQUES HENRI LARTIGUE ISABELLE BOCCON-GIBOD|TAKESHI SHIKAMA|RISA TSUNEGI|RENSIS HO 《ON THE ROAD》攝影展 日期:即日至4月29日 時間:星期三至星期六 下午2時至7時 地點:THE LOFT (黃竹坑道56-60號怡華工業大廈8/F )

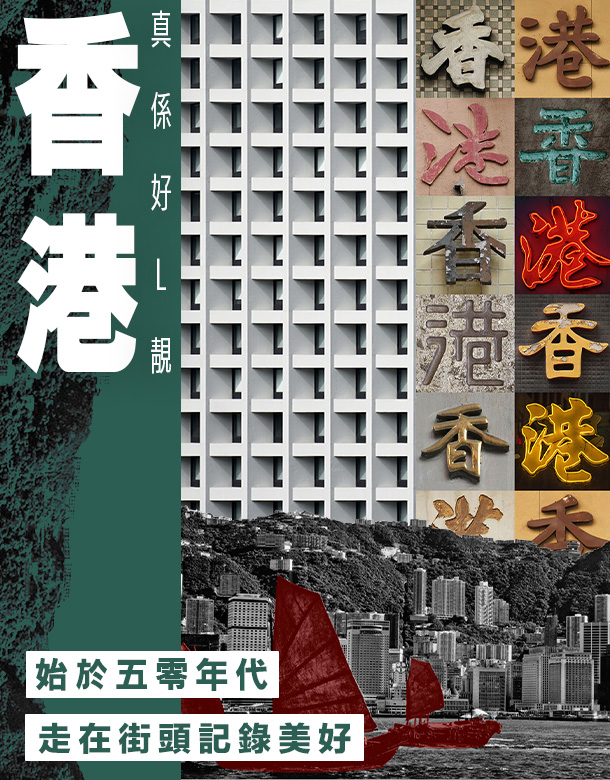

【美麗舊年華】 9位攝影師《香港街頭》聯展 記錄五零年代至現在的人事物 思念香港美好年代

你記得嗎,香港是一個以樸實小漁村起家的國際城市,獅子山精神繼承了一代又一代,美好年代的遺物日漸消失,霓虹燈、招牌、充滿集體回憶的地標建築,大部分也遺留在歷史回憶,等待被時間洪流沖走飄遠。在看IG的我們大多都不是生於逾半世紀前的五零年代,不如一起乘坐時光機回到過去,咔嚓一聲就出發! 文:Hoiyan|攝:Jack Chu 小漁村時代 從前香港是一個小漁村,就如教科書上寫的三面環海、水深海闊,事實上從前元朗還有種植稻米,在小欖路段還有一個建於1975年的海水化淡廠,雖然現在已被廢棄,但當年曾經是全世界規模最大的海水化淡廠。正正是人們不計勞苦的打拼精力,加上豐富的天然資源,才能讓我們一步一步的走向國際,成就日後的成就。 從攝影師Robin Moyer的作品中,便可以看到七零年代中後期至八零年的香港,感覺就像是聽着嫲嫲或爺爺說着他們年輕的故事,當年的他們還是充滿生機和活力,也曾青春的奮鬥活着。 五光十色的霓虹街道 在這片地土,其中一個美談風景便是五光大色的夜景,九零年代的油麻地、彌敦道、夜總會,只要一抬頭便能看見各個充滿特色的招牌,整條街道猶如遊樂園的燈光匯演,好不吸引。自去年起,至今政府安排拆卸或維修的招牌超過1,700個,深水埗的「南昌押」外的「蝠鼠吊金錢」、「梁添刀廠鋼刀招牌」,城市逐漸褪去舊日的影子,她的靈魂是否仍依舊不變? 攝影師Keith Macgregor在八零年代中拍下過去繁華的香港,若想重溫舊夢,只能賭物思人。而攝影師Michael Kistler再20餘年後再次記錄下現在的香港,其中一張「祥勝押」霓虹招牌倒影在的士車頂,獨特的攝影技巧彷如寓意招牌的倒下。 疫情的距離 籠罩在疫情之下的生活足足三年,口罩、消毒洗手淚、檢測棒、PCR、RAT等等,都是我們的日常,相信每一個單字都能勾起你的一段小故事。攝影師Jason Au攝於2020年的《Social Distancing》巧妙捕捉到光影下的人,精準的說出這段時期人們之間的距離。 過去與現在 時光飛逝,就像多啦A夢的時光機,穿梭千年不過一眼,看這些照片已讓我們穿越橫跨了70多年,舊香港的一切會讓你感到陌生還是熟悉?攝影師何藩的兩幅作品《Old Street Kaleidoscope》和《Dreamscape》以重曝技巧,把1955年和1962年與2011年及2010年的香港拼砌,這片土地的吸引之處想必正是每個人用汗水築成的故事。 正如Romain Jacquet-Lagrèze的《Hong Kong Bound》,作品用多個不同材質、不同地方、不同字體的「香」與「港」拼砌,像是這個地方正是有不同的香港人的努力,才讓我們的家變得這麼可愛。 攝影師: Fan Ho | Greg Girard | Keith Macgregor | Robin Moyer | Walter Koditek KC Kwan | Romain Jacquet-Lagrèze | Michael Kistler | Jason Au 《香港街頭》聯展 日期:即日至4月16日 時間:星期二至日早上11時至傍晚6時;星期一及公眾假期休息 地點:Blue Lotus Gallery(香港上環磅巷28號地下)

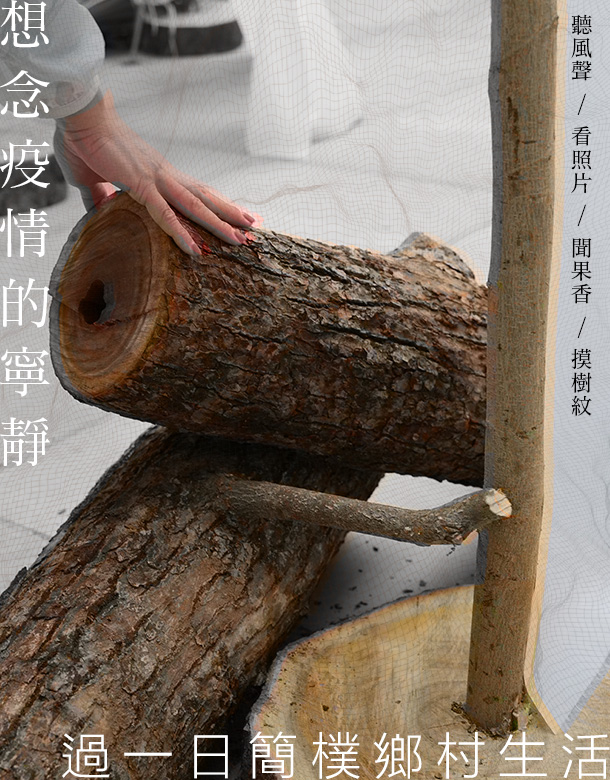

【告別眼睛霸權】 陳浩晞《遇見III》攝影展融合觸感藝術 與觀眾過一日鄉村生活

後疫情時代來臨,我們的生活漸漸脫離陰霾,步向復常的日子。日子越像疫前,不知道大家會否越掛念疫情的時候?說的當然不是讓人每天膽戰心驚的確診數字,而是那時寧靜的街道、緩慢的步伐,世界被迫停止轉動,讓我們意外地得到學習生活的機會,奇怪地開始享受着異常。在這段時間,攝影師陳浩晞(Brutus)因工作關係到中國出差,舞台的燈光沒有亮起,閃光燈坐冷板凳,所以Brutus也只能不務正業,開着一輛呠呠車遊走田野、山村、城鎮,把各地的片刻凍在一格,當作手信帶回來香港。 單是照片,略縑沒有誠意,就像眼甘甘看着櫥窗內的蛋糕般可惡,所以Brutus親自當叮噹,在JCCAC建起多扇隨意門,走上2樓便能聽到雞啼與風聲,嗅到樟木與漁村的鹹魚味,摸到銀合歡樹的年輪與樹傷,看得到疫情時的光景。時間的沙漏開始翻轉。 文:Hoiyan|攝:森林 砍木做展架 「我訂了道具回來用電影的方法做舊,但我覺得自己好假。」Brutus從前是攝影大師及導演何藩的徒弟,對影像、色彩及故事的呈現有一套自己的堅持,因為想把相中最真實的局部呈現觀眾眼前,盡所能的呈現主題「真.樸.簡.美」,甚至找來園藝朋友帶她砍樹,她笑言:「聽到後是否想合法嗎?這是『銀合歡』,因為繁殖能力高,政府甚至歡迎大家去斬。」相片的展架,就是用銀合歡的樹枝及樹幹組合而成,由Brutus親自綑綁、測試安全。 「同一班園藝朋友,剛巧地政署有一個project要清除這棵樹,因為它阻礙了興建別的東西。」Brutus走到「美」的右方,地上有一塊樟木年輪、銀合歡樹枝架成的裝置藝術品,她自言從小便喜歡古怪老舊的事物:「這年輪很美,做了這個寓意自己人生的作品。」自言人生不曾開花,從來只是配角,成不了大事,不管是從前還長在樹上嫩綠的葉,還是如今飄零在地,重要的是懂得欣賞自己。 放在代表季節風情的「美」主題旁,代表Brutus的藝術品顯得更有魅力,孤芳自賞佇立,以自己的方式綻放着。 能觸摸、嗅到、聽到的藝術 「去畫廊或博物館,很多展品也是以眼為主,可以說是視覺霸權。」是次展覽的策展人,亦是Brutus的中學老師莫超如說。一言驚醒夢中人,的確在欣賞和創作時,最常被使用的是視覺和聽覺,久而久之自己也忘了還能用嗅覺、觸覺去感受作品。 莫老師從前因工作關係,接觸到不同讓殘疾人士參與的藝術形式,如手語詩、觸感藝術、眼睛舞蹈等,他說:「參與藝術創作是人權,我們每個人也有文化權利。」專門做給殘疾人士的藝術、和殘疾人士一起創作、甚至是只有殘疾人士才能做到的藝術,莫老師通通曾參與,是次展覽便是其推動的觸感藝術空間開館展覽,不過他強調:「觸感藝術並不是專門做給失明人士,我們也應該多用五感來感受世界。」 關於《遇見III…真。樸。簡。美。》 「樸」是鄉鎮,「美」是季節,「真」是歸農,說得上是Brutus近年的生活總結,她說相比到大城市購物,旅遊時更喜歡遊歷小村小巷,加上自己年紀漸長,也慢慢學會品味生活,她說:「不用看GPS,到處看看別人曬魚、看看人們在做甚麼。」曾經眼中的風景,搬到大家的眼前。 此外,展覽中有不少細節也由Brutus細心準備,如親自收錄的風聲,她說:「我很喜歡這個憤怒的風聲,像是怪責人類不斷破壞大自然。」也有來自她朋友的有機農作物、到處尋寶找來的藤椅,三個展區只有走廊沒有播放背景聲音,Brutus解釋:「因為城市聲音,車聲、學生聲已經是。」處處也得看到她的用心。若有失明人士朋友,不妨也帶他來感受一下特別的體驗;不是失明人士,也很適合來開啟五感欣賞藝術的新方式,找回那種獨有的平靜。 《遇見III…真。樸。簡。美。》慈善攝影及觸感藝術展 日期:即日至4月17日 時間:早上10時至晚上8時 地點:JCCAC賽馬會創意藝術中心2樓

【有聽沒有懂】插畫家水水畫展《你永遠無法知道我在想甚麼》 溝通難題不只源自別人 更大原因是自己的「以為」?

「唔係咁呀!你都唔明我!」溝通是一件極其麻煩的事,好好的表達清楚想法已經是一門高深學問。然而,理解別人也不是想像中簡單,「將心比心」四個大字只能盡力而為,試問沒有真實經歷過,又如何感受別人的感受呢?本地插畫家水水以《你永遠無法知道我在想甚麼》為主題,創作了一系列6件作品,包括5張畫作及1個石塑黏土裝置,每一件作品也有一個無法溝通的故事。 若果你也徘徊在溝通困難之中,感到社交疲勞,想找一個地方靜下來歇息一下,那不妨去Whatever. Coffee看一看這個畫展,從中尋找一點理解和安慰。 《你永遠無法知道我在想甚麼》是水水第一幅創作的畫,躺在小水池中的是她自己,坐在池邊的是她朋友,而池中的水則是家中出現的變故。整個人沉浸在事件中的水水非常難受,朋友嘗試努力安慰,卻無從入手,身處的位置不同讓關心的話與水水表達的內容完全無法重疊。 「其實可以嘗試躺下去,或讓身體更多部分浸進池中,拉近彼此的世界。」水水說,或許對於身在其中的她,其他人的盡力諒解比虛無縹緲的安慰更重要吧。 《I can't hear you》說的是人們總在努力表達自己,把聲音放大、長篇大論的說個不停,卻沒有想到對方把話聽進心裏,水水舉例:「有些人喜歡寫萬言訊息,但收到的人可能覺得很沉重,不想看。」就如畫中一樣,一方拿着大聲公想要把自己的話清楚告訴另一方,卻沒有留意到大聲公的嘈吵音質,也沒有留意到自己的位置站得太前,直接把大聲公堵在另一方的肚子,片言隻字也無法聽到。 偶爾我們總想一個人躲起來,好好的享受獨處的時光,在《Isolation》這幅畫中,每一間小屋也是一個人的小天地,視乎自己的狀態可能是沒有窗、關上門、偷看着外面的世界等。不過,身在資訊如此發達的年代,實在難以完全斷掉與別人的聯繫,最低限度也會傳傳訊息,這就是地上的路,正在看畫的你又是哪一種狀態呢?有趣的是,若你是親身前往看畫,會發現畫作被封在框框之中,那是因為你也是躲在自己的小屋偷看外面的世界。 《Inside》是整個系列的作品中,水水投放了最多感情創作,也是她最喜歡的一張畫。畫中的她把自己收在一副骸骨之中,她解釋:「那是男人的的肋骨。」水水爸爸的辭世並沒有留下遺書給她,讓她完全無法釋懷,也想不通父親此舉的原因,但生死相隔已成事實,她說:「即使我鑽入骨,也無法聽到他的話。」這是無法再溝通的痛。 水水在創作的《對峙》有兩個版本,分別是影片及光柵版畫,原因是她想更動感的表現人們在爭吵時的自我意識膨脹,水水解釋:「靈感來源是我和我媽,她有自己的價值觀、主張,不會聽我的話。」所以,在不同角度看畫作時,便可以看到雙方來勢洶洶的向對方衝襲,希望把自己的想法強硬的套在對方身上。大多時候,雙方各持己見時,其實也不見得非得要得到一個共識,互相尊重也很重要。 最後一件作品《以為》是黏土雕塑,兩隻「水水」一隻藍色,另一隻黃色,看起來大致上是相同的。水水說:「藍色那隻是我的本體,拿起來是比較重的,而且它的背後有一印記,黃色是沒有的。」我們常常「以為」自己是一個模樣,卻總會看漏了一些自己的特質或缺點。 可能我們常以為的溝通問題常來自於別人,但其實很多人也忘記要好好與自己對話,了解自己的需要和想法,才能真正的放鬆和治癒心靈。 插畫家水水從小已很喜歡創作,雖然曾經有一段時間因為情緒問題已無法提起畫筆,不過正因為如此,也為她留下一粒種子,在日後創作「動力神社」及投射自己的角色「水水」,她指:「水水的身型會隨着自己的心情狀態有變化,傷心時它會扁瘦一點,開心的話則會胖胖的。」最初,有創作這個品牌和角色是有一個故事的:水水在外太空時,因為衣服失去動力,所以只能飄浮於宇宙,它突然看到一座神社,連接後便得到動力,最後更成功降落在一個星球,她相信:「動力可以無中生有,現在沒有動力不要緊,休息過後的某一刻可能便會找到讓你充滿動力的事物,重新出發。」 文:Hoiyan|攝:Vincent Wong 《你永遠無法知道我在想甚麼》 日期:即日至3月31日 時間:上午11時至傍晚6時(逢星期一休息) 地點:Whatever. Coffee(深水埗大南街172號B地舖)

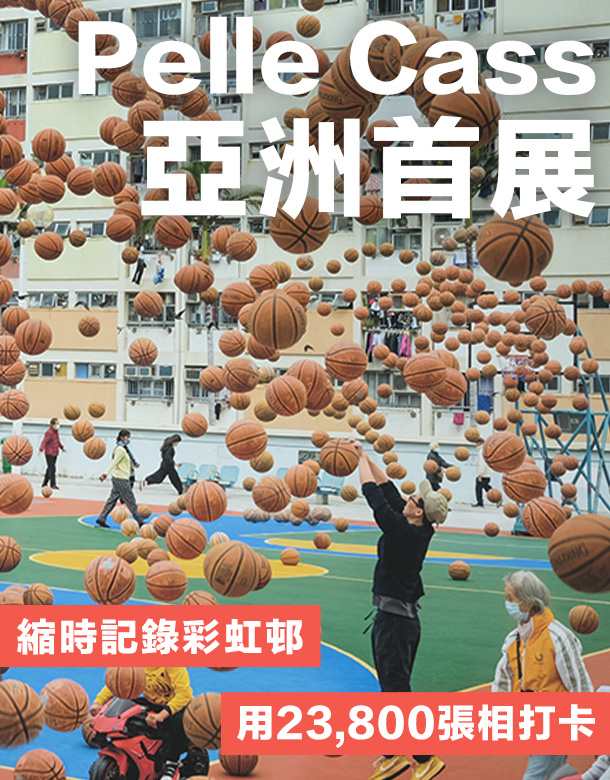

【用鏡頭重組時空】攝影藝術家Pelle Cass首個亞洲個人相展 花逾40小時後製 用23,800張相縮時紀錄彩虹邨

彩虹邨是香港的打卡熱點,連遊客來港一遊也會慕名前往,可謂已經被「影到爛」,還能玩出新花臣?擅長靜態縮時攝影的藝術家Pelle Cass也被彩虹邨的豐富色彩深深吸引,在未能來港的情況下與香港策展團隊WAY by Way of Difference合作,以遙距的方式拍下23,800張彩虹邨的瞬間,整個畫面佈滿密密麻麻的籃球,長方形框框中把時空定格,留下了彩虹邨的日常和活力,一起走進他鏡頭下的神奇時空秩序。 Pelle Cass攝影作品的取景位置均很生活化,運動場、街頭、馬路等,都是我們日常生活的一部分,所以只要我們嘗試跳出框框,或許我們也可以拍攝出與別不同的趣味照片。看攝影大師的照片時,除了欣賞他的拍攝技巧,更應該好好學習他們的思考方式,心動不如馬上行動,一起去Pelle Cass的首個亞洲個人相展《PELLE CASS: PHOTOGRAPHS》看看他的其他作品吧! 是次相展中,一共展出了15張Pelle Cass的作品,共有三個系列作品,包括《Crowded Fields》、《Fashion》及《Selected People》,其中Williamsburg from High、Place Vendome、Boston College Spring Football和Cyclorama, Saturday Improvisation更是首次在展覽中展出的作品。 Pelle Cass展出的照片全都以「縮時攝影」(Time-lapse photography)拍攝,其影像創作的方法只存在於保留和省略,再花上至少40小時後製、經歷數萬張照片的取捨,才成就出一張作品。 《PELLE CASS: PHOTOGRAPHS》相展 日期:即日至3月26日 時間:上午11時至晚上10時 地點:尖沙咀海港城海洋中心二階207號舖