【回不了的過去】 新加坡走難到港攝下50年代香港 踏進李福志時光隧道回顧歷史與風貌

你印象中最年老、最懷舊的香港是怎樣的?半世紀前,就有一位攝影師李福志,由新加坡移居來港,拍下不少 1950 年代香港的面貌。他的多幀黑白照片,帶你我踏上時光隧道,細看舊時香港 —— 天星小輪渡過維港、馬己仙峽道俯瞰沒有 IFC、天際 100 等高樓的景色;灣仔地標三角形建築中華循道公會禮拜堂依然是初落成的佛塔式鐘樓的模樣;1957 年填海後的中環皇后像廣場前泊滿汽車;尖沙嘴九廣鐵路總站背靠巴士總站,巴士仍是鐵皮「熱狗」;西環海旁有工人從貨艇搬運、卸米,後方遍布騎樓式建築;人力車夫拉着竹籮,運載農作物到街市…… 如此風貌,你看過嗎?

1947 年,20 歲的李福志時闖蕩到港,逃避二戰後一片混亂的新加坡,機緣巧合下,借開照相館的表兄的相機,展開無師自通的攝影生涯,開頭幫遊客拍攝每幀 3 元的人像照,1949 年為難民拍身分證證件相,再兜售香港熱門景點的風景照為生,又試過因彩色相片興起、攝影業競爭大而轉行經營士多和雪糕車。但在香港回歸後,他意識到香港舊照的價值,2003 年「回歸」太平山兜售舊照,還在 2010 年遇上「歷史遺珍攝影基金會」創辦人艾思滔並得其賞識,出版攝影集《流光迅影香港情》。

李福志於 2012 年逝世,享年 85 歲,黑白照下的香港也事過境遷,現實長街風景已變。不過,你還有機會重回 50 年代,艾思滔最近策劃的攝影作品展《瑪喬麗.多格特鏡頭下的新加坡 李福志鏡頭下的香港》將展出李福志多幅作品,同場還有瑪喬麗.多格特(Marjorie Doggett)同在 50 年代拍下的新加坡,對照出兩個地方的歷史和舊日風情。

相關文章

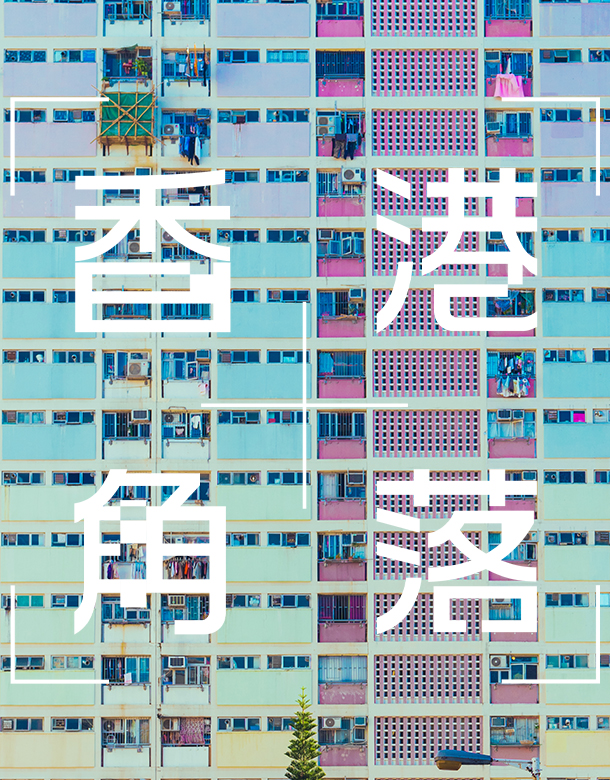

【香港角落】 逾60年歷史彩虹邨即將清拆 捉緊老屋邨的日常小確幸

如果說起香港的一道風景,想必屋邨一定榜上有名。在60年代建成的彩虹邨,因為每幢大廈的外牆都漆上紅橙黃綠藍靛紫的彩虹色,就如大型拍照裝置,只要走上邨內的天台籃球場,配上藍天白雲,一張充滿港味特色的青春照片就誕生了。不過,除了這堵彩虹外牆外,你有好好留意過這條逾60年經歷的老屋邨嗎?一些人、一些事和一些老舖,就這樣便組成了屋邨日常的確幸。 |屬於彩虹人的籃球場 平日,天台籃球場還會成為邨內一間小學的操場。體育課時,可愛的骰的身影一個又一個的跟着老師的步伐,聊着天打打鬧鬧的列隊走到球場,聽着童言童語,這青春的感覺真讓人不自覺地勾起嘴角。 球場的另一角落,又有數個老人坐着晾曬被子和臘味,除了平日常見的臘肉外,還有臘味形態的雞全翼,十分盞鬼!曬着太陽,聊着街市價格行情,就是屋邨的日常。 |告別彩虹 隨着城市發展,彩虹邨將分期重置清拆,除了居民外,還有不少老舖需要離開,像是現在已經買少見少的雜貨店,既有食物,也有玩具,還記得有像天拿水味的吹波膠、戒指糖和雪糕綿花糖嗎?那些甜味都承載着童年的笑聲呢! 若想捉緊那道快將消失的彩虹,假日就來走走吧!不要只顧拍照,何不到雜貨店買點零食,在籃球場坐坐,感受太陽的溫度和微風的吹拂?外面的日子大風大浪的,想要過些簡單的小日子,看看天、吹吹風,這裏永遠高掛一道彩虹靜候你,與你分享幸福的片刻。 攝影:Andrew @andrew_bangchan 文字:Hoiyan @seamouse_hoiyan 設計:Owen @wai.ho.98

【生命的缺失】 28歲港男嚴重失聰 壓力過大患妥瑞症 為家庭、情侶拍照尋意義:「人會追求自己沒有的東西。」

如果一覺醒來,整個世界剩下一片寂靜,你會感覺不安、害怕嗎? LiLi從出生便聽不到,必須配戴助聽器,才能勉強聽到微弱的聲音,與這雙耳朵一起走過28年人生的他說:「其實幾舒服,又很平靜。」小時候,LiLi從沒察覺自己的與別不同,直至踏進青春期的中學階段,「聽力不知為甚麼差了,同學說我常常左耳入右耳出。」因為聽力,溝通能力也受連帶影響,他無法找到能分享情緒起伏的朋友,孤獨、壓力之下,他確診妥瑞症。 或許是受夠了命運的限制,也可能是不想再給自己藉口,LiLi中學畢業後獨自留學日本,修讀日本畫。距離香港2700多公里,那片土地讓他找到人生的新風景,他開始拍攝,在快門開關之際捕捉幸福與快樂——「你沒有聽過人會追求自己沒有的東西嗎?」 文字:Hoiyan @seamouse_hoiyan 攝影:Mak @iunyi_ 設計:Owen @wai.ho.98 |發聲練習和讀唇 「因為溝通很正常,所以很多人都以為我聽力正常,但其實是小時候媽媽不停跟我做『發聲練習』,她花了很多時間教我去咬正發音。」和LiLi對話,若不是細心留意,幾乎無法找到異常。LiLi屬於嚴重失聰,左耳即使戴上助聽器也沒用,而學習語言需要透過聽、模仿來發音,所以對他來說學習語言是非常困難,他坦言自己已失去這段回憶,但其母親的印象則很深刻:「怕我錯過學習說話的黃金時間,她陪我不斷練習,才慢慢咬正每個字的發音。」 對話是以言語作思想交流,除了能表達自己,也要能接收別人的話,因此LiLi也學了讀唇。後來,成長讓他的聽力下降,醫生把LiLi的助聽器換成人工耳蝸,讓他的溝通更順利,「兩樣(人工耳蝸和讀唇)都不能少,聽到聲音但看不到口型,我也不知道你說甚麼。」 |朋友與妥瑞症 中學,10多歲的年紀,有誰不希望與朋友一起揮灑青春?但對於LiLi而言,朋友是遙不可及的,「聽力真的太差,所以沒甚麼朋友。」不擅表達的他把寂寞放在心裏,曾以換環境為由提出轉校,但情況只是變得更糟,「轉了還是識不到朋友,壓力太大有了妥瑞症。」妥瑞症是一種抽動綜合症,患者會無法自控地抽搐或發出聲音,常見症狀如抖肩膀、甩頭、眨眼等。 LiLi在中四時出現徵狀,會發出「嗯」的聲音和眨眼,他說:「10秒也沒有便會出現一次,很嚴重。」初時,家人還以為是其調皮,還責罵他改掉壞習慣,後來發現不對勁才去求醫。本來已沒自信,這下子讓他更自卑,他總會幻想別人的眼光:「不認識便會覺得我是怪人,那段時間真的很不快樂。」 自言現在已比較外向,那麼有認識到能與他交心的人嗎?LiLi思考頃刻語帶保留說:「我覺得對方是好朋友,但不知道對方是否視我為好朋友……我們沒有正式談過,所以我也不知道。」一字一句,都訴說着不安,他續言:「最好的朋友……可能真的沒有。」 |願意接受自己的人 之後,LiLi聞說香港兆基創意書院校風自由,便再次轉校,更認識了讓他整個高中時期快樂起來的女孩。思緒飄到過去,LiLi淡淡的分享,在朋友生日派對中知道了彼此,「有一天她在路上很大動作和我打招呼,我們開始在Facebook聊天,又一起吃飯。」不知不覺,兩顆心更貼近,LiLi便鼓起勇氣問:「可以做我女朋友嗎?」就這樣,他們在一起了。 LiLi曾問女孩為何選擇自己,他回想答案:「她說我就是我,沒甚麼原因,只是剛好我聽不到。」而且,女孩也不介意他的妥瑞症,幸福來得很突然:「很感動,因為我一直以來也很想聽到這句話。」雖然生活步伐、個性不一,最後導致分開,但留下的溫暖卻一直都在。 |聽不到不是藉口 與女孩的交往,不多不少也讓LiLi對生活更有盼望。中學畢業,他決定到日本留學。告知家人後,母親非常憂慮LiLi的聽障問題,哥哥便對她說:「不要用這個做藉口,不要因為聽不到就不讓他去做。」這句話,開啟了LiLi的新旅程。到日本後,LiLi先到語言學校學日文,並考獲N2合格,他扯開一抹笑:「有運氣的,因為N2其中一部分是聆聽,全部MC題也是靠感覺,誰知道剛剛好撞到合格的分數。」考到最低入學語言要求後,他便報讀日本畫課程。 LiLi本來已對攝影素有研究。有一天在IG看到喜歡的攝影師的照片帖文,便突然來勁:「想着……都來日本了,還不夠膽,還要等到甚麼時候才夠膽呢?」便嘗試傳送拍攝邀約給帖文中的日本女孩,誰知道她竟然答應了,LiLi說:「慢慢約不同的人去拍照,當時踏出的那步,改變了我日後的模式。」 |捕捉幸福的快門 因為失聰,LiLi無法在日本找到工作,而他拍着拍着也有了心得,便決心回港當全職攝影師,「我拍照應該不算太差,也許能發展到。」就這樣,他便開始了拍攝「紀念寫真」的路,一個人的獨照、情侶合照到家庭照,每一次的拍攝也為他帶來無法言語的滿足感。 「我最喜歡是這一輯相,他們結婚55周年。」LiLi受夫婦的女兒委託拍攝,因為其父母已執手走到白頭,想趁二人身體還強健時留影作紀念,LiLi坦言公公婆婆單靠在一起,已令他印象很深刻,「由年輕到老也一起,幸福可能就是這樣,我也很想要這樣的一段關係。」他說,風景照純粹是漂亮與否,但紀念寫真承載的是有溫度的內容,「而且,我可以透過攝影去追求一些……我沒有的笑容。」 朋友與愛情,走過荷爾蒙沸騰的青春期,一切也成雲煙,他選擇佛系面對;而繪畫和攝影,則在不同階段帶LiLi找到一片天,只希望能繼續做喜歡的事。

【香港角落】初嘗成為杜拜王子滋味

杜拜王子Hamdan的家尤如萬尺之上,他曾在IG分享自己靠在家中露台欄杆、嘆着咖啡欣賞雲海的照片,叫人驚嘆:「原來這就是王子的生活!」在香港,想看到雲海也非易事,不論是攀上某座高山,抑或砸重金訂高級酒店,最後還是要看老天爺是否願意配合才行。 不過,攝影師Wilson Lee的這一輯「霧中香港」要滿足各位伸手黨了,讓大家一機在手,便能變身成為杜拜王子(*´∀`)~♥ 攝:Wilson Lee @leemaishun

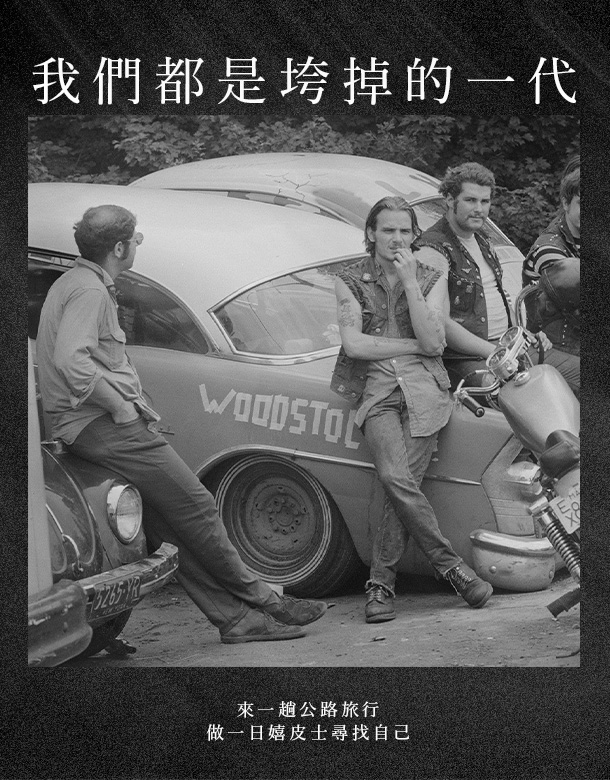

【垮掉的一代】 公路旅行尋找自我 認清心中糾結 攝影展《ON THE ROAD》做一天嬉皮士

經歷二戰之後,美國年輕人對社會規範感到迷失,亦對體制感到厭惡,這一代的人拒絕相信標準價值觀。不少人只要有一輛車,便催下油門,頭也不回的踏上公路旅行,希望在無拘無束的路途上,一邊解放自我的同時找到自己。他們,就是垮掉的一代。時間飛梭70多年,今天的我們又是怎樣活在體制之下? 攝影展《ON THE ROAD》策展人劉東佩喜歡以文學作品作為展覽發想,這次他挑選了嬉皮士年代Jack Kerouac的同名小說,由幾個年輕人公路浪蕩之旅尋找自我為理念,揀選了一系列來自香港、日本及法國攝影師的作品,也許我們也可以從這趟照片旅行中,重新思考心中糾結,沉澱出答案。 文:Hoiyan|攝:Jack Chu 路標的訊息 甫走進畫廊,地上一個不規則的菱形馬上映入眼簾,那是來自多媒體藝術家Risa Tsunegi的創作,策展人劉東佩說:「日本路上斑馬線、轉彎都有這個路標,提醒司機慢駛。」藝術家藉此寄喻,人們的生活也應放慢腳步,正如逛藝廊並不是一個任務,透過感受作品與攝影師交流才是重點。 聽說過,卻不曾親眼見過的老香港 從漁村時代開始,香港已是一個富有特色的城市,常吸引攝影師的青睞,成為他們鏡頭下的主角。在本地攝影師何藩、邱良、鍾文略以及法國攝影師Raymond Cauchetier的菲林底片下,剛填海後的觀塘、還有紐約戲院的銅鑼灣波斯富街、樹影婆娑的彌敦道等,都是很多人不曾親眼看過、感受過的香港,劉東佩笑言,一些年紀稍長的觀眾來看展覽,和他分享起舊日時光:「不是我策展就知得更多,他們真的經歷過那個時代,對我而言,這也是一個重新認識香港的途徑。」 銀鹽與鉑鈀金 展覽中,大部分照片為銀鹽沖印照片,亦有少量照片為鉑鈀金沖印,劉東佩分享:「銀鹽是一種感光材料,把它抹在照片上,所以能顯示影像。」不過,這樣沖印出來的照片的保存很考功夫,因表面的銀鹽有機會甩落,而鉑鈀金印相是一種特別的沖曬方法,劉東佩解釋:「不論鉑金還是鈀金都是惰性金屬,不會受一般光線和環境的影響,所以正常情況下都能保存得不錯。」 《ON THE ROAD》中有數張日本攝影師Takeshi Shikama作品,他原是一位書籍設計師,一次在森林中散步時突然想拍照,卻沒有相機。第二天,他再次回到森林,卻無法找回同一場照,便由此刻起彷如受到森林的召喚,開始走遍日本以至世界各地的森林。Takeshi Shikama展出的作品,都是採用鉑鈀金印相方法,把照片印在日本雁皮紙上,讓效果看起來比真實年份復古。 「在路上」的重點在旅程中 「On the road不一定是道路和車,而是一些旅程。」劉東佩說,整個展覽以「旅程」為主題,以法國攝影師Isabelle Boccon-Gibod在美國亞利桑那州太陽城「與陽光玩遊戲」的作品為例,太陽城一式一樣的城市設計讓攝影師感到焦慮,而她手上即有一部即影即有,因為即影即有拍攝高溫對象時容易燒燶,她便追逐太陽拍攝了一系列的照片,故即影即有中的太陽都有一個小黑點,劉東佩解釋:「這稍為舒緩了她對這座城市的不安,我覺得也是一個頗有趣的旅程。」 而曾替不同雜誌、唱片拍照的攝影師Rensis Ho也有展出一張作品,攝於尼泊爾的木斯塘,相中只有一輛小小的汽車,車頭方向通向深山,就像是一個通往心靈深處的旅程。對於劉東佩而言,按照不同主題去閱讀照片會有不同感覺,不如就花半天時間,成為一位嬉皮士,出走一趟尋找自己的旅程吧! 攝影師: JAMES CHUNG|WILLY RONIS|YAU LEUNG|RAYMOND CAUCHETIER STEPHEN KING|BOGDAN KONOPKA|HO FAN|ROGER BALLEN SABINE WEISS|STEPHANIE CHENG|JACQUES HENRI LARTIGUE ISABELLE BOCCON-GIBOD|TAKESHI SHIKAMA|RISA TSUNEGI|RENSIS HO 《ON THE ROAD》攝影展 日期:即日至4月29日 時間:星期三至星期六 下午2時至7時 地點:THE LOFT (黃竹坑道56-60號怡華工業大廈8/F )

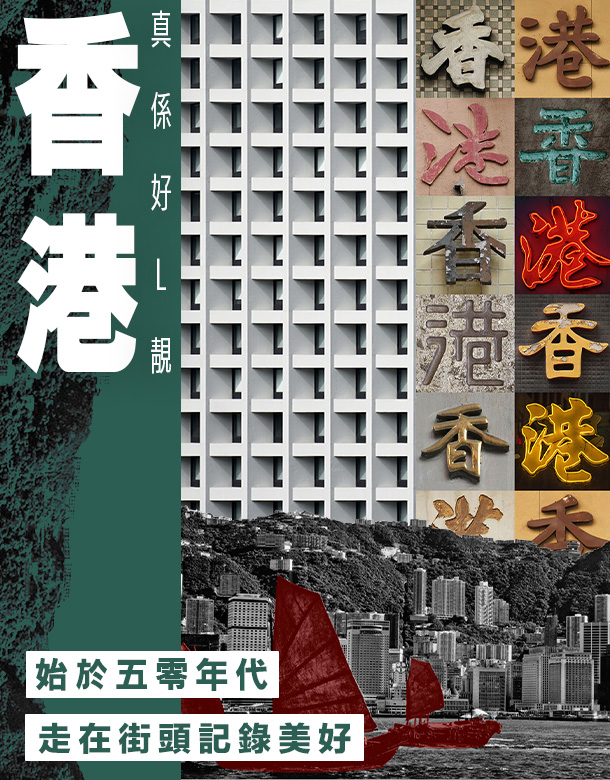

【美麗舊年華】 9位攝影師《香港街頭》聯展 記錄五零年代至現在的人事物 思念香港美好年代

你記得嗎,香港是一個以樸實小漁村起家的國際城市,獅子山精神繼承了一代又一代,美好年代的遺物日漸消失,霓虹燈、招牌、充滿集體回憶的地標建築,大部分也遺留在歷史回憶,等待被時間洪流沖走飄遠。在看IG的我們大多都不是生於逾半世紀前的五零年代,不如一起乘坐時光機回到過去,咔嚓一聲就出發! 文:Hoiyan|攝:Jack Chu 小漁村時代 從前香港是一個小漁村,就如教科書上寫的三面環海、水深海闊,事實上從前元朗還有種植稻米,在小欖路段還有一個建於1975年的海水化淡廠,雖然現在已被廢棄,但當年曾經是全世界規模最大的海水化淡廠。正正是人們不計勞苦的打拼精力,加上豐富的天然資源,才能讓我們一步一步的走向國際,成就日後的成就。 從攝影師Robin Moyer的作品中,便可以看到七零年代中後期至八零年的香港,感覺就像是聽着嫲嫲或爺爺說着他們年輕的故事,當年的他們還是充滿生機和活力,也曾青春的奮鬥活着。 五光十色的霓虹街道 在這片地土,其中一個美談風景便是五光大色的夜景,九零年代的油麻地、彌敦道、夜總會,只要一抬頭便能看見各個充滿特色的招牌,整條街道猶如遊樂園的燈光匯演,好不吸引。自去年起,至今政府安排拆卸或維修的招牌超過1,700個,深水埗的「南昌押」外的「蝠鼠吊金錢」、「梁添刀廠鋼刀招牌」,城市逐漸褪去舊日的影子,她的靈魂是否仍依舊不變? 攝影師Keith Macgregor在八零年代中拍下過去繁華的香港,若想重溫舊夢,只能賭物思人。而攝影師Michael Kistler再20餘年後再次記錄下現在的香港,其中一張「祥勝押」霓虹招牌倒影在的士車頂,獨特的攝影技巧彷如寓意招牌的倒下。 疫情的距離 籠罩在疫情之下的生活足足三年,口罩、消毒洗手淚、檢測棒、PCR、RAT等等,都是我們的日常,相信每一個單字都能勾起你的一段小故事。攝影師Jason Au攝於2020年的《Social Distancing》巧妙捕捉到光影下的人,精準的說出這段時期人們之間的距離。 過去與現在 時光飛逝,就像多啦A夢的時光機,穿梭千年不過一眼,看這些照片已讓我們穿越橫跨了70多年,舊香港的一切會讓你感到陌生還是熟悉?攝影師何藩的兩幅作品《Old Street Kaleidoscope》和《Dreamscape》以重曝技巧,把1955年和1962年與2011年及2010年的香港拼砌,這片土地的吸引之處想必正是每個人用汗水築成的故事。 正如Romain Jacquet-Lagrèze的《Hong Kong Bound》,作品用多個不同材質、不同地方、不同字體的「香」與「港」拼砌,像是這個地方正是有不同的香港人的努力,才讓我們的家變得這麼可愛。 攝影師: Fan Ho | Greg Girard | Keith Macgregor | Robin Moyer | Walter Koditek KC Kwan | Romain Jacquet-Lagrèze | Michael Kistler | Jason Au 《香港街頭》聯展 日期:即日至4月16日 時間:星期二至日早上11時至傍晚6時;星期一及公眾假期休息 地點:Blue Lotus Gallery(香港上環磅巷28號地下)

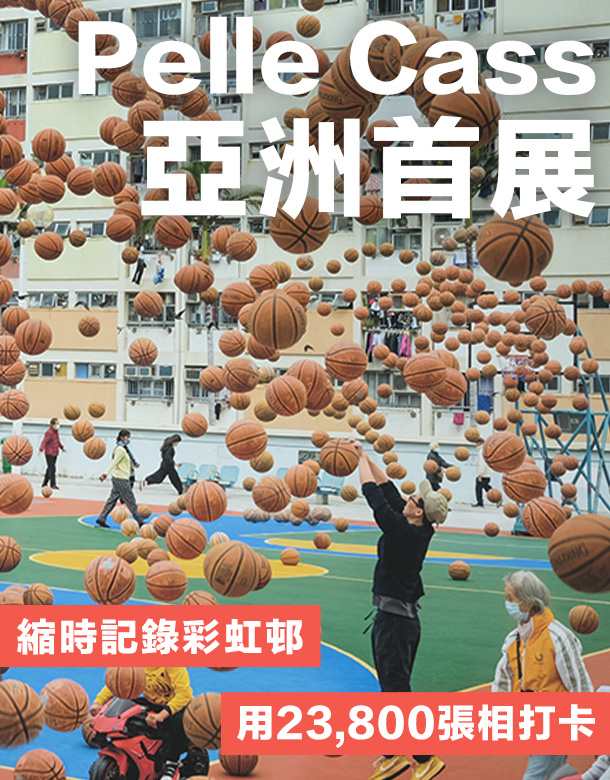

【用鏡頭重組時空】攝影藝術家Pelle Cass首個亞洲個人相展 花逾40小時後製 用23,800張相縮時紀錄彩虹邨

彩虹邨是香港的打卡熱點,連遊客來港一遊也會慕名前往,可謂已經被「影到爛」,還能玩出新花臣?擅長靜態縮時攝影的藝術家Pelle Cass也被彩虹邨的豐富色彩深深吸引,在未能來港的情況下與香港策展團隊WAY by Way of Difference合作,以遙距的方式拍下23,800張彩虹邨的瞬間,整個畫面佈滿密密麻麻的籃球,長方形框框中把時空定格,留下了彩虹邨的日常和活力,一起走進他鏡頭下的神奇時空秩序。 Pelle Cass攝影作品的取景位置均很生活化,運動場、街頭、馬路等,都是我們日常生活的一部分,所以只要我們嘗試跳出框框,或許我們也可以拍攝出與別不同的趣味照片。看攝影大師的照片時,除了欣賞他的拍攝技巧,更應該好好學習他們的思考方式,心動不如馬上行動,一起去Pelle Cass的首個亞洲個人相展《PELLE CASS: PHOTOGRAPHS》看看他的其他作品吧! 是次相展中,一共展出了15張Pelle Cass的作品,共有三個系列作品,包括《Crowded Fields》、《Fashion》及《Selected People》,其中Williamsburg from High、Place Vendome、Boston College Spring Football和Cyclorama, Saturday Improvisation更是首次在展覽中展出的作品。 Pelle Cass展出的照片全都以「縮時攝影」(Time-lapse photography)拍攝,其影像創作的方法只存在於保留和省略,再花上至少40小時後製、經歷數萬張照片的取捨,才成就出一張作品。 《PELLE CASS: PHOTOGRAPHS》相展 日期:即日至3月26日 時間:上午11時至晚上10時 地點:尖沙咀海港城海洋中心二階207號舖