搜尋結果: #余拜仁

【余拜仁】:生活苦無趣味 疫下戾氣難消

防疫政策不但收緊,而且延長,重過「正常生活」的願望,農曆年前都肯定無法實現,相關影響下,不但很多打工仔及老闆生計受損,而且普羅大眾就連日常做做運動,或者娛樂一下的機會都遭剝奪,戾氣累氣之大,絕對可想而言;日前一眾藝文朋友聚首,一邊數算著多少精彩節目尚未出生已經夭折,慨嘆不少心機都白費了,但都還未算是最慘,畢竟日後都可以重整旗鼓,捲土重來,更慘的是活動發生中途遇上嚴厲防疫措施的實施,一方面主辦單位不得不予以配合,立即取消餘下安排,另一方面有關資源已經消耗,不論人力或是物力,日後亦未必能夠續辦相關節目活動,累積下來的成果難免大把折扣,不了了之,徒嘆奈何。 其中一個因為疫情而無疾而終的藝文活動要數不加鎖舞踊館(Unlock )本月舉辦的「Unlock Body Lab公開研習週」,旨在透過工作坊、展演、講座及放映等各類型的活動,深入參考不同表演藝術形式、門派、界別的訓練體制,察看並鑽研當中美學的異同,同時,團隊亦希望在演出及製作等慣常方式以外,開放創作過程讓大眾走近及參與;其實Unlock一向重視「跨界」,早於2015年就成立Unlock Body Lab,開始以舞蹈為主軸進行不同跨媒界協作,包括舉辦各種工作坊、階段性展演及駐場計劃,尋找關於創作路徑的更多可能性,一方面鼓勵藝術家尋求突破,另一方面嘗試尋找更有機的方式去和大眾交流。 「跨界」一說近年在當代藝術世界相當盛行,以不同藝術界別的協作,或者採用如影像、裝置、戲劇、舞蹈、音樂等多元媒介,透過美學的碰撞置換思維角度,從而產生全新藝術觀點,情況有點像Fusion Food,匯合不同口味及風格的目的就是為了達致嶄新體驗,但是若果對食材本身欠缺根本了解,純粹一味追求噱頭或花俏,Fusion最終難免會變得「九唔搭八」,簡而言之,要「跨界」,必先了解不同藝術媒界的創作語言,並且建立有效的溝通橋樑,而「Unlock Body Lab公開研習週」正正希望做到這點,它包涵一系列不同活動及節目,其中一個是與「樂譜」相關:當「樂譜」作為音樂創作中連接作曲家與樂手的重要媒介,令無形的音符具像化並得以紀錄及流傳,同時當代音樂的作曲家早已探索傳統五線譜以外的樂譜編寫,包括以事件、動作以至舞台調度作為整體表演的書寫方式。不妨想想,若將「樂譜」的概念放置於當代舞蹈或劇場創作之中,又有什麼探索的空間呢?「書寫動態:音樂、動作及編排標記法」研習工作坊就由藝術及音樂藝術家共同帶領,嘗試為以上提出的疑問展開層層討論。 一個業界或是一個範疇得以向前推進,關鍵之一就是思考及嘗試,「Unlock Body Lab公開研習週」正是結合了這兩種精神及力量,可惜今年的安排及節奏遭打斷了,期待不久將來可在我城見到如此富有趣味及意義的活動再次舉行;另一方面,期望我城生活秩序盡快恢復,不論是文藝或是體育活動都可以盡快重新上馬,讓大家都重過新生。

【余拜仁】:《皇家特工》:有緣的話14日後戲院再見

文章刊出一刻,防疫措施(又)再度收緊,雖然過去少有傳疫事件發生,但是一眾娛樂消閒場所仍然一如以往首當其衝,戲院、劇場、博物館、健身室、美容院等等無一倖免,昨晚市面所見,不少市民都決心衝死線:餐廳人頭湧湧,食客都想在禁晚市堂食前食餐好;健身室及美容院門庭若市,顧客都想在場所關閉14日前做個Last day Yoga, Gym或者Facial;其他娛樂事業方面,表演藝術界全都叫苦連天,事關演藝活動特重現場感,場地一閂,所有製作及節目都通通歸零;戲院則稍好一點,就算昨晚趕不及入場,(希望)兩周後重返現場都仲有機會追回各地大小電影。 講起電影市道,今年成績實在相當不俗,港產代表方面,以「香港的女兒」為主題的《梅艷芳》人物傳記式作品一支獨秀,票房超過6千萬港元;環球代表方面,單是一套三代同堂的《蜘蛛俠:不戰無歸》,截至聖誕檔期已經錄得接近一億港元票房,比較去年同時段的三甲電影票房總和都要多。如果蜘蛛俠是開路先鋒,緊接而來的還有同樣是萬千戲迷期待已久的「22世紀殺人網絡」系列最新作品《復活次元》,儘管口碑兩極,但亦絕對是影壇一大熱話,最後(不幸地)守尾門的則是《皇家特工:第一任務》;不約而同地,三套大片都是經典大作的延伸,各有各的趣味、各有各的特色。 《第一任務》屬於「皇家特工」系列電影的第三集,第一集《間諜密令》早於2015年上映,不但口碑極佳,而且更為特工電影作出不少突破,包括放棄同類作品過去偏向嚴肅的電影風格,充滿妙趣並意想不到的情節,畫面採取全面漫畫化的處理,除了拳拳到肉的官能刺激,更有玩味十足的配樂等等;一如電影史極多上的經典作品,「皇家特工」系列都逃不開首集優秀、續集遜色的宿命,直至第三集面世之前,看好的聲音依然不多,主因之一是系列中的兩位靈魂人物—特工頭目Colin Firth及特工新人王Taron Egerton皆無參演,外間嚴重擔心其水準會較續集更差。 果然沒有特別期望,就不會特別失望,由於《第一任務》屬於整個「皇家特工」系列的前傳,基本上創作團隊可以在沒有太多框限下自由創作,說明這群皇家特工到底是如何組成,今集故事主軸放置在第一次世界大戰前,野心家遊走各國策反,煽動各種叛亂,肆意分裂世界,由於傳統官方情報機構已被滲透,因此全新特工組織順勢成立,於是不少大型戰爭場面都有出現在《第一任務》,其格局亦由本身的特工電影進一步開闊,當然當中歷史史實就有大幅度的商榷餘地,但就無損當中的場面調度及官能刺激;同時不得不提的是,第一集Colin Firth及Taron Egerton之間亦師亦友的「父子情」,曾為觀眾留下極其深刻印像,甚至可說是作品特點之一,今集竟然也能很大程度地重現,並且描寫深度不遜當年,令人相當驚喜,因此,倘若兩周之後防疫措施真的能夠鬆綁,觀眾實在值得考慮直奔戲院一看究竟。

【余拜仁】:《浩浩歷險記》:帶著勇氣一直走

時值一年終結,親朋好友碰面時都會講一句新年祝福,不少身邊人卻慨嘆:「這年頭,說一句『祝你快樂』都不容易」,疫情不間斷、經濟不景氣、社會不和睦,不但收穫太少,而且損失太多,在在都是令到香港人近年來難以快樂的原因;然而,就算過得不好,我們也要活著,在近日一個聚會上,朋友們正在尋找過節活動,其中有一個名為《浩浩歷險記—放飛大自然》的表演就引起了大家的興趣,最有趣的是簡介上將節目稱為「當代舞 x 棟篤笑」,當代舞有時讓人感覺門檻較高、艱澀難懂,棟篤笑則通常是平易近人、輕鬆歡愉的,到底兩者可以如何融為一體,卻不至淪為不倫不類呢? 誰是浩浩?其實他是本地舞蹈藝術家楊浩以自己為籃本創作出來的一個人物,根據楊浩的形容,浩浩是一個有「少許天真」及「大量幽默」的角色,總是以自嘲方式去講藝術家在自我實現過程中的掙扎與血淚。自從2018年出生,浩浩與楊浩之間的對話、交流一直持續至今,並以《浩浩傳奇》這個演出方式去和觀眾分享當中的點點滴滴;經過了3年的關係發展、步履調整、實驗切磋,他們決定打開這個二人世界,迎接更多其他朋友,第一位訪客就是跨領域藝術先驅白南準(Nam June Paik)。 《浩浩傳奇》主要是夫子自道,由藝術家講藝術家的故事,《浩浩歷險記—放飛大自然》則跨進另一領域,希望以身體、動作、文字及話語去探討有關哲學層面的課題,其中白南準一系列的《電視佛陀》(TV Buddha)作品則是今次鑽研的核心,該系列作品是一座石製佛像坐在一台包含它自身影像及一個土堆的電視顯示器的前面,刺激到楊浩和浩浩想到很多有關電子媒體的長短強弱之處,以及它為人類帶來的方便與危險等等。 誰是楊浩?浩浩的成長歷程我們都總算略知一二,至於他的宿主楊浩則是本地的編舞及舞者,曾於城市當代舞蹈團(CCDC)擔任舞者,及後以自由身身分參與不同的合作項目;假如舞蹈是其母語的話,他就是一個不甘只懂單一語言的人,於是他到過耶魯戲劇學院訪學,現在又到香港城市大學創意媒體學院修讀研究生課程,以不同方法去豐富自己的創作知識及藝術語言,至於為什麼會走上一條「當代舞 x 棟篤笑」的路,則是源自太太數年前的一番戲言。 「幾年前有一天,我太太說我很會搞 笑,叫我試試做棟篤笑。這半說笑的話,我卻認真地思量。我接受的訓練是相對嚴肅和抽象的當代舞蹈,有時 會給人一種高高在上的感覺;如果能找到一個恰到好處的平衡 點,把抽象的肢體語言和大眾化的棟篤笑巧妙融合,是多有趣的一件事」,在整個摸索過程中,他一直奉行一個原因:認真地搞笑,搞笑地認真。 近年來,尋找出路是不少人念茲在茲的目標,楊浩亦都一樣,於是他和浩浩完完全全地將自己投進一個未知的場域,經過三數年的凝鑄洗禮,《浩浩歷險記—放飛大自然》今日起一連三日在葵青劇院黑盒劇場和觀眾見面,假如你今晚不幸地無抽到飛可以同Mirror在維港旁邊實體倒數,連日來對住Disney+個螢幕又睇到對眼都攰,不妨考慮下入一入劇場睇睇真人的演出,同浩浩歷一個險、放一次飛,據聞個別場次已經爆滿,祝你新年好運。

【余拜仁】:「花園」的重建:轉角遇到愛

香港是世界上生活節奏數一數二快的地方,其中新舊的交替更可說是轉眼即逝,舊事舊物舊人舊情除了充斥在空氣內,還有什麼方法可以留得住呢?樓齡超過半個世紀的牛頭角花園大廈重建在即,不但社區建設及樓宇設計將會煥然一新,而且當區的人和事都難免會經歷翻天覆地變化,有社工聯同畫家決定以藝術作媒介,為這個別具特色、人情味濃的社區留下印記,既供前人懷緬過去點滴,也讓後人認識歷史前塵,連結起一代香港人的過去、現在與未來。 花園大廈的一期及二期共有九幢,提供接近五千個單位,第一期早於一九五八年落成,屬於觀塘首個廉租屋邨,並為該區當年發展計劃的重大舉措,而大廈的重建工程早於八十年代開始分階段進行;花園大廈絕對是一片鳥語花香,紫蘭、茉莉、牡丹、百合、玫瑰、水仙及玉蘭開滿一地,燕子、喜鵲、畫眉、孔雀及百靈鳥盤旋不散,以上述花鳥名稱命名的12座樓俗稱為「花樓」及「雀仔樓」,單從命名來看,大概已可領略該地的豐富色彩及萬千故事。 「花園大廈的建築是非常有特色,由宏觀佈局到單位設計都有很多心思,例如寬闊的走廊讓街坊有了日常交流的額外空間,屋內的百葉窗既可加強空間間隔,同時又不會阻礙自然採光,這些細節都很值得被記下來」,社工袁寶意(Bowie)連同循道衛理觀塘社會服務處的一班手足一直以各種方法為大廈做紀錄留記憶,包括早前舉行「遊花園」導賞團(網上/實體),讓人加深了解大廈的硬件軟件,包括建築特色及人情故事等等。 Bowie更加找來「畫下嘢」(WaHaYeah)的藝術家聯手合作,希望以畫作去書寫社區歷史,後者是由一班城市畫家(Urban Sketcher)所組成的藝術團隊,積極推廣城市寫生(Urban Sketching),並不時與其他團體合作參與社區藝術項目;畫家們今次專誠走訪大廈老中青的家庭,聆聽他們過去在這片樂土的生活細節,並且以此作為起點創作一系列畫作,既有街坊個人生活特寫,又有邨內社交片段撮取,一面寫景,一面抒情。 Bowie提到,留下紀錄不僅僅是要懷念過去的種種美好,同時亦想為社會提供重要參考,推動我們繼續在各個生活層面上做得更好;名為《遇見。轉角》的花園大廈故事展今日開始在大廈百靈樓地下的循道衛理觀塘社會服務處外舉行,展期至本月月底為止,如果你對我城的城市規劃感到好奇,或者一向喜歡傾聽豐富的人情世故,不妨抽點時間一遊。

【余拜仁】:有心無力的《梅艷芳》

近日的戲院都是人頭湧湧的,除了因為關仍在封的宏觀環境因素,多齣大片輪流上映都是關鍵之一,先有全球英雄片工廠Marvel的「開創性新作」《永恆族》及緊貼國家主旋律的民族大作《長津湖》等等,再有本地薑代表—訴說香港一代歌后傳奇一生的《梅艷芳》;後暫在上映前已經引起廣泛討論,例如擔當女主角的新人是否勝任等等,上映後的討論亦同樣熱烈,焦點包括個別人物的或缺席或美化、連串歷史事件的取捨及處理,以至不同演員有否演活真實人物的神態神緒等等。截至一周之前,電影的本地票房已經衝破2千萬元,不少即日場次更是紅色一片,同時坊間似乎又著實有著不少爭議,到底《梅艷芳》是一怎樣的電影,是否值得花錢入場觀賞呢? 安樂影片聯同一眾本地電影界的精英,花了前後7年時間製作《梅艷芳》一片,由梅艷芳4歲以小歌手姿態登上荔園舞台開始,以兩個多小時述說了梅艷芳40年短暫而精彩的一生:她與其家人、朋友、愛人、工作伙伴,以至歌迷影迷之間的生活,而其中一個對於該作品的嚴厲批評亦正正出於這個方面:有人好奇為什麼梅艷芳的媽媽及哥哥一直缺席,整個家庭關係的敘事中就只有其姐姐梅愛芳?有人不滿梅艷芳積極支持八九民運的一言一行全遭抹去,甚至連其唯一女徒弟何韻詩都從未登場,質疑背後涉及複雜審查,犧牲了創作自由。《梅艷芳》是一套人物傳記電影,相對於紀錄片要盡最大可能去記錄,甚至還原種種人和事的最真實一面,本片一方面以梅艷芳本人作為創作重心,說出一個個關於香港歌后的故事,另一方面由於創作素材極多,主創人物(編劇、導演,以至監製等等)擔起了作出判斷及取捨的重要責任,這些美學上的選擇/不選擇完全可以,並且值得被關注及探討:哪些素材必定要保留?哪些人物無奈被放棄?哪些人和事需要補充,以至再造?而非僅僅因為個別題材的有或無,以至多或少,就去斷定作品的好與壞、真或假。 除了題材選取惹起爭議,《梅艷芳》另一個更突出的問題則是刻畫力度不足;人物傳記電影往往至少會為觀眾帶來兩層閱讀,一是當事人的生平回顧,例如梅艷芳如何由荔園舞台的小歌手,一步一步踏上歌后之路,過程經歷了在歌唱比賽中以大熱姿態奪冠等等,這些觀眾本身都已經知道,或是透過報章雜誌,以至互聯網也可輕易掌握的,電影作品就是一次溫故知新;二是當中涉及多少鮮為人知的背後故事,透過創作團隊仔細的資料搜集,以及巧妙的佈局安排,觀眾可以更更廣闊也更深入地走進梅艷芳的一生,立體地、全面地加深認識眼前這個活生生的人物,而非只是閱讀到諸如「香港女兒」及「傳奇歌后」等符號,否則歌迷影迷只需花上數小時去到YouTube及Wikipedia便可,根本毋須走入戲院,可是觀影過後都不難發現,《梅艷芳》在這個層面交出來的表現,只能輕哼一句「 是無力,或有心」,叫人惋惜。

【余拜仁】:M+持久戰

近日我城的文化藝術指數突然飆升不少,街頭巷尾都彌漫著一股「文化朝聖心」,要到最近開幕的全新博物館M+走走看看;由開幕首日到緊接的周末周日,以至一般平日,館內的展廳及通道,以至館外的公園及海傍,總是人山人海、熙來攘往,遊人多得甚至讓部份訪客抱怨「真係要睇嘢嘅話,其實唔應該一開幕就嚟!」老實說,有時人太多,遊覽博物館、美術館的體驗的確會大打折扣,最經典的例子莫過於巴黎羅浮宮與其鎮館之寶《蒙娜麗莎的微笑》,根據館方早年的估算,每日至少會有3萬人經過掛有該幅達文西名作的展廳,想要獨個兒靜靜地細心觀賞,幾乎完全不可能,取而代之的就是到此一遊式的打卡及報到,當然,對於博物館方也好,甚至整個城市都好,人滿之患也許要比門堪羅雀來得更好,畢竟終歸也是一個Happy problem。 由法國回到香港,細看近年此地的社會發展,一個文化藝術地標能夠引起如此多普羅大眾的關注,的確並不常見,更甚者M+的定位是「當代視覺文化博物館」,首先但凡涉及「當代」的藝術類型及門派,往往都非如電影及電視等流行文化般平易近人,再者「視覺文化」也算不上大眾經常念茲在茲的範疇(更遑論「視覺文化」與社會一直比較熟悉並常用的概念「視覺藝術」,在M+團隊的理念中也有關鍵分別),因此近日刮起的「文化朝聖熱」也不是不教人意外,同時讓人不得不感到欣慰。M+座落於西九文化區之中,單是這個區的發展歷程已經是波折重重,由單一招標爭議開始,發展計劃推倒再推倒,高層人員換完又再換,超支事件猶如家常便飯,就連M+大樓本身的工程部份都曾發生承建商財困,以致需要暫時停工並且更換承建商的意外,「一波三折」似乎都不足以形容過程中的困難及挑戰,故此當在媒體報道上讀到有員工在開幕日上喜極而泣,實在也不應令人太過意外。 好的開始是成功的一半,驟眼看來,M+的開局著實不錯,一方面成功引起了社會各界的關注及好奇,另一方面開館之初也沒有太多混亂及投訴,不過以此斷言M+已經走上成功之路,則未免太傻太天真;一直以來,港人熱度之短也是人所共知的,三分鐘過後,M+的寵兒地位是否依然能夠保持,實在繫於極多天時地利人和因素:一所聲稱立足香港、面向世界的文化機構,到底和此時此地的人和事有多大的關係呢?香港人能否從M+中發現自己,進而看見世界呢?M+的出現,除了在維港旁邊增加了一幢由世界知名建築師操刀設計並興建的大樓,還為香港及香港人帶來了什麼呢?例如前述的「當代視覺文化」,香港有些什麼,同時又強於什麼呢?這些全都亟待我們每一位(而非僅僅是M+團隊,以至文藝界別)去思考、去投入、去貢獻。

【余拜仁】:三小時的美滿「裡程」

在過去一年半載的疫下時代,你的生活上、生命中,經歷過怎麼樣的事情?當中多少你仍是歷歷在目,記憶猶新?後疫情的日子,你有否面對過什麼挑戰,工作上、學習上、關係上……並且進而擁有過什麼成長?每日經歷大大小小的事、遇上各種各樣的人,你身、心、靈的狀態又是如何?在香港這個生活節奏極快、喘息空間狹小的環境下,你有否少少的時間、小小的空間去關心一下自己,問問自己種種問題?倘若在繁忙生活中,你往往都難以抽空去梳理情緒、沉澱感受,以至思考人生,要不是太奢侈,就是太嚴肅;如果只需要花上一段下午時光,帶著一種悠閒心情,透過一副精心設計桌上遊戲,就可以達到以上目的,你又會否願意一試? 自從2020年頭在倫敦留學回來後,工作繁重得令人吃驚,金融服務的本務固然忙得不可開交,文化藝術的涉獵同樣耗費不少精神時間心思。早前與一位現時旅居英國的香港藝術家食飯聚舊,對方剛巧回港進行全新製作,最大的感觸是:在香港的生活令人相當辛苦,對比他在歐洲等地的經歷,他形容「香港係唔會俾人停落嚟」,「喺外面,排練時大家當然努力排練,之後大家會休息、會有自己私人時間,除非非常緊急嘅事,否則我哋都係留待再見時再解決;返到香港,排練完成後,仲有數之不盡嘅事情要跟進,就算去到通宵達旦,都會繼續有WhatsApp、有Email,好似永遠都唔會停咁樣。」完成是次創作之後,友人火速回到英國,而他臨行之前留下的一句話,則深深地印在腦海:「好想搵番生活嘅感覺」。 在往後的日子,「尋回生活的感覺」一直成為生活上、生命中的目標,直至上周末在中環大館的「大館創意日」中,參與了一個名為「裡程」的桌上遊戲,與兩個素未謀面的陌生人,由一開始含蓄地破冰,輕輕地自我介紹一番,然後慢慢訴說自己的故事,或者是來自原生家庭對個人成長的影響,或者是個人性格特徵導致的事業發展方向,彼此都勇於分享,同時又樂於聆聽,一邊走進了對方的生命,另一邊重新審視自身;三小時一閃而過,三個人由互不相識變到暢所欲言,甚至有點欲罷不能,一方面必須歸功於「裡程」的獨特設計,讓人容易地建立互信,繼而積極交流,另一方面不得不慨嘆日常「停一停,諗一諗」的時機及機緣,實在少得可憐,一旦機會出現了,大家都是完全地、絕對地投入其中,不願放手;在這個「無得停」的香港,或者我們都需要好好把握一次機會,踏上這趟輕鬆、有趣的「裡程」,嘗試找到一直以來的所思所想,以及所追求的東西。

【余拜仁】:《100%香港》— 今時今日的港人自講

在每一個地方的文化發展歷程上,總有一些熱門命題是常常被提及的,當中包括「我們的文化是什麼?」同時這個問題還可以演變成更多不同的面貌:藝術家及創作人可能會問「我在做的事跟這個地方的人和事有關嗎?」政策當局可能會(被)問「我們應該推動何種藝術類型?」等等;最近城內有個口碑極佳,一票難求的劇場演出正正名為《100%香港》,令人好奇的是,當「香港」本身都已經極難被定義,甚至每分每秒都被重新定性時,到底背後團隊何以會有如此大的膽量這樣取名?這個創作及製作又有什麼內涵可以構成「100%香港」呢? 《100%香港》由西九文化區表演藝術團隊呈獻,合作夥伴為本地劇團前進進戲劇工作坊,至於原創概念、設計及導演則是來自德國的RP紀錄劇團;在節目官方網頁上,更有一段非常引人入勝的Tag line:「100位香港人擔大旗,在劇場玩社會實驗」,今時今日,「香港人」要在香港「擔大旗」已經殊不容易,還要去玩有關社會的實驗又是什麼回事?細心了解今次創作的發展方式後,發現它與過去一些傳統戲劇製作大大不同,《100%香港》並沒有一個具體的劇本去跟從、去呈現,也不是由經專業戲劇訓練的表演者擔崗演出,相反,團隊是在香港找尋100位足以反映社會人口特徵的市民,參考數據包括性別、居住房屋種類、居住地區、年齡,以及種族等等,由他們在舞台上述說一個個屬於「香港人」的故事,並最終拼湊出一幅名為「香港」的圖畫。 在「100%城市」系列的其他作品中,第一位參加者通常都是當地的統計局官員,或者是一名了解人口統計過程的人士,至於香港版本的第一人,一方面他非常熟知香港人口面貌,另一方面緊貼社會動向的市民也不會對他陌生,他就是香港民意研究所主席鍾庭耀博士。創作階段開始之時,團隊首先訪問了鍾庭耀,然後請他介紹多一位合適的受訪者,如此類推,利用統計學上這個稱為「滾雪球」(Snowball sampling)的取樣方法成功找出100個人為止,繼而圍繞每個人的日常生活及相關感受進行訪問,例如他們對自己及香港的思考與期望,逐步歸納出大家關注的人和事,整個創作並不執著於建構特定故事或角色,重點反而在於怎樣透過一系列的問題設計,一步步建立節奏及張力,最終形塑出「香港」及「香港人」的形象。 100位香港人並不是來到台上飾演別人,而是代表自己,以至在數據上反映著台下其他748萬香港人;作品引人入勝之處,正正是每一個獨一無二的個體,集合於一個共同的時空,即興地就著未知的課題發聲表態,可能和而不同,或者同而不和,這種直接的、坦率的交流,在本地的藝術場域固然少見,放諸整個宏觀社會平台,特別是近年來經歷過大小的糾纏與角力,更加是彌足珍貴,甚而可一未必可再,難怪獲得各方大力的肯定及讚揚。

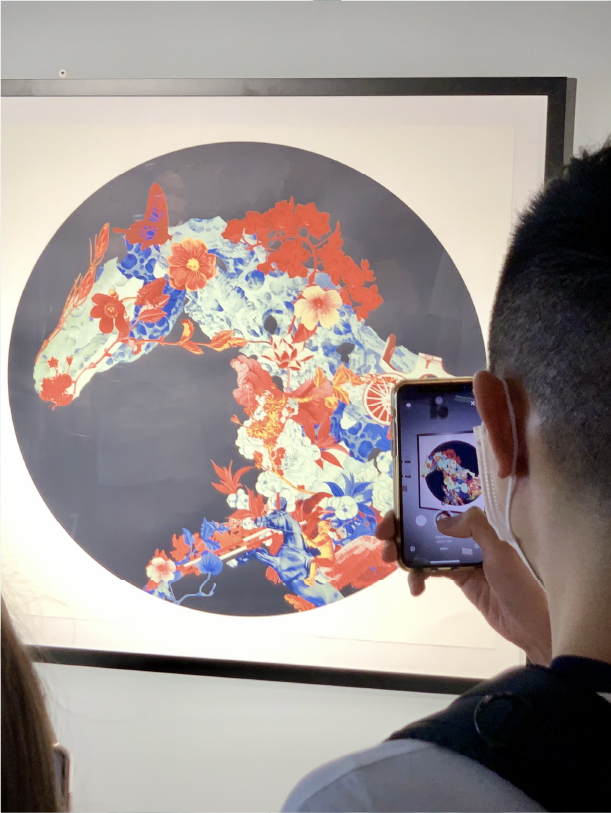

【余拜仁】:Art Tech是Art還是Tech?

早一至兩周的一個平常傍晚,在中環荷李活道看過畫展、吃過晚飯,路經皇后大道中泛海大廈的十字路口,偶爾發現了長長的人龍,而這種人山人海的感覺,自從位於該處的英國時裝品牌Topshop旗艦店結業之後,久久都未再見,好奇心驅使下四處探頭張望,終於發現一個名為藝術科技體驗展(Digital Art Fair Asia, DAFA)原來正在此處舉行,由於現場門票已經售罄,當時未能即場Walk in,只好退而求其次立即登上官網選購其他場次門票;購票期間瀏覽更多相關資訊,原來該展號稱為「亞洲首個藝術科技(Art Tech)體驗展」,場內會有包括擴充實境(AR)及虛擬實境(VR)等等應用,甚至就連最近非常火熱的「NFT(非同質化代幣)加密藝術」都有,既感到萬分期待,又覺得眼花撩亂。 自從疫情肆虐,數碼化在社會各個層面都高速演變進化,其中在文化藝術方面,文藝場地大幅關閉,大小創作及製作團隊都積極研究如何透過科技應用突破相關限制,甚至就連特區政府施政報告2020都有相關段落:「科技應用擴闊了藝術的創作空間,為藝術和創意產業帶來新機遇。憑藉香港藝術家勇於嘗試、大膽創新的精神,我相信只要政府積極推動和支持,藝術科技(Art Tech)在香港大有可為。」未知是否受到長官意志的帶動,相對於其他種種文化政策,Art Tech相關措施的落實及執行似乎的確比較迅速見效,其中預計於2023年啟用的東九文化中心將會配置最先進的創新科技設備,部份特定設施更會用作試驗場地,並已定位為培育香港本地Art Tech發展的重要基地。 專門主理文化政策的政策局尚未成立之前,民政事務局仍然是本地文化藝術發展的主要官方推手,現任局長徐英偉儘管並不具備任何文化藝術資歷,看來亦不會是創新科技範疇的專家人才,但是他對Art Tech的定性倒是有一點值得肯定:「並非單純把藝術表演上傳到互聯網直播,而是通過科技將藝術表演提升到另一個層次」,當中重點明顯就是提升層次,但又可以如何做到?隨便數數也要極多方面配合,首先是科技水平能夠支撐相關藝術發展,其次是藝術家及創作人也要想用、識用,以至會用相關科技,同時我們必須要問:到底運用了科技是否又一定能夠提升到藝術的層次呢? 回到DAFA現場,場內作品大都搶眼奪目,倒如配合AR應用,駿馬圖不但會有躍然紙上的感覺,甚至真的從此跳出本身畫框,自然吸引了大批參觀者駐足拍照並且即時上載,然而除了瘋狂打卡並於社交媒體CLS(Comment, Like, Share),多少人又會如同昔日前往傳統美術展、博物館般細心欣賞馬兒本身,看看創作人用了什麼技法、用料作畫呢?科技除了令人眩目,又有否拓闊了我們的眼界呢?個個都話應用科技,又是否個個都適合/需要應用科技呢?一系列的問題仍然有待解答,否則Art Tech都只會淪為另一個用完就棄的口號,甚至笑話。

【余拜仁】:今時今日我們還看莎士比亞嗎?

大文豪莎士比亞的劇本素以詞藻豐富見稱,一字一句都極精妙,一旦一套莎劇要以「無言」的形式進行,抽走言語,剩下肢體,會是什麼模樣?《李爾王》講述李爾王因受女兒巧言令色所迷惑,不但女兒們不得善終,最終自己都在憂傷下死去,故事主人翁李爾王一角更被視為男演員演藝生涯的重大挑戰,倘若以全女班陣容搬演《李爾王》,又會是怎樣的呈現?一個名為「現世代的莎士比亞」(Shakespeare in Our Time)的戲劇活動將於本月底在香港上演,屆時觀眾就有機會觀賞一齣全無對白、肢體劇場版本的《李爾王》,相信是戲劇歷史上的第一次,機會難得。 「現世代的莎士比亞」屬於「香港國際莎劇節」(莎劇節)的前奏活動,早於2017年,鄧樹榮戲劇工作室藝術總監鄧樹榮(樹榮)開始構思莎劇節,希望在香港這片土地建立聚焦於莎劇創作的演藝平台,並且透過國際性的當代莎劇演繹,進一步豐富本地演藝人員的內涵,以及本地觀眾的欣賞能力;第一屆莎劇節原定於2020年舉行,可惜受到疫情影響一直延後,有見外國創作及製作隊伍作然未能親身來港,按照目前部署,莎劇節只能再延至2022年,同時,樹榮決定於今年10月以「現世代的莎士比亞」的名義製作兩齣全新莎劇,為明年的莎劇節熱身準備,打響頭炮。 兩齣作品之中,資深創作人及表演者梵谷(吳偉碩)自導自演獨腳戲《受辱記》(改編自莎翁詩歌《魯克麗絲受辱記》),詩作圍繞一個王子強暴大將妻子的罪行,描繪的卻不是故事情節,而是強暴者的言詞及受辱者的心聲,梵谷以莎翁的文字作起點,配搭包括聲音及光影等舞台效果,透過這齣獨腳戲引領觀眾窺探人性、慾望及理智的種種角力與糾纏;全女班無言劇《李爾王》由樹榮親自改編及導演,《李爾王》被譽為莎翁筆下的四大悲劇,李爾王誤信阿諛奉承的虛假說話,卻無視拙於表達的真誠愛意,一家人因此四分五裂,悲痛收場。 身為莎劇節的藝術總監及「現世代的莎士比亞」的策劃,樹榮對莎翁及莎劇素有鑽研,早於2012年,其粵語版的《泰特斯》就曾獲邀參加倫敦環球劇場莎劇節,粵語莎劇的歐洲之旅亦隨之正式展開:關於《李爾王》,樹榮箇然早有認識,另一因緣則是他無意中讀到俄國文學巨人托爾斯泰的文章「A Critical Essay on Shakespeare」,文中對莎翁及《李爾王》均作出了極其嚴厲的批判,為樹榮帶來了另一種思考方法及切入角度。 樹榮形容:「莎士比亞是世界藝術史上獨一無二的現象⋯⋯不少人認為,他厲害的地方是他只是描述而不是去解釋世界。我完全同意這種看法。」他相信今次上演的兩個作品都有一個共通之處:直接觸及最深層的人性,就算不具備任何理論分析基礎,觀眾都能夠獲得淋漓盡致的感情洗禮,且看經過樹榮及團隊的加工及實驗,當莎士比亞來到我們今時今日的世代,會是什麼模樣?又有何種價值?