【戰將無雙】Kayan直擊《戰將無雙》綵排跟麥東學戲 Dee哥挑戰學舌鳥「華Dee」style演繹藺相如 用普通話講台詞有幾爆笑?

《廉頗藺相如列傳》大家睇得多,變成舞台劇你又睇過未?由Dee哥(何啟華)飾演嘅藺相如,加上袁富華飾演嘅廉頗,又會有啲咩火花? Kayan踩入佢哋嘅綵排後台,除咗跟麥東(麥沛東,飾繆賢)學做戲之外,仲預備咗一個小遊戲同Dee哥玩。 到底Dee哥會點樣用「華Dee」、「杜魯福」style去演繹藺相如?

《戰將無雙》

場地 香港藝術中心壽臣劇院 場次 2022-10-14 ~ 10-16, 10-20 ~ 10-22 (8:00PM) 2022-10-15 ~ 10-16, 10-22 ~ 10-23 (3:00PM)

加開 2022-10-18 ~ 10-19 (8:00PM)

立即購票

Follow 主持Kayan https://www.instagram.com/yipyn/ @Happy & Kayan

相關文章

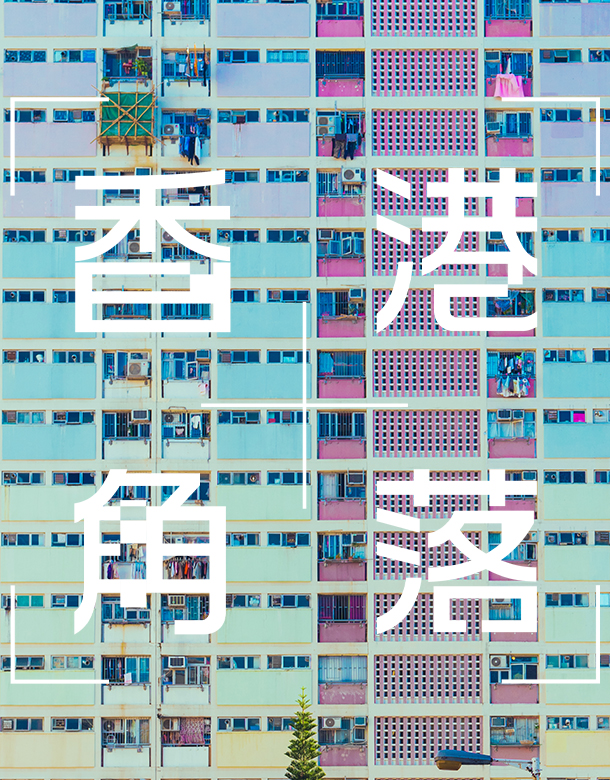

【香港角落】奇幻屋邨之旅:靈異科幻華富邨

說到香港奇幻色彩最濃厚的屋邨,華富邨絕對能上榜。不論是歷史故事,或是都市傳說,加上邨民信誓旦旦的說明,真的讓人不禁開始想——是真的嗎? |外星人出沒請注意? 在80年代,一隻不明飛行物體(UFO)突然出現於邨內半空,同時被多名邨民目擊,他們稱該飛行物體大得把該範圍的日光都摭擋,及飛行物底部會發出亮光。自此,華富邨有UFO和外星人出沒一說,便成為人們樂此不疲談論的故事。 |日治時期亂葬崗 在興建成屋邨前,華富邨的前身是雞籠灣,據說因為該處小路縱橫交錯,尤如雞籠上的竹枝,因而得名。之前,雞籠灣已是公共墳場,在日治時期則成為亂葬崗,後期再遷至粉嶺和合石墳場。 有着這樣的背景,還有邨民口耳相傳的靈異經歷,鬼怪之事更是甚囂塵上。筆者兒時,暑假便會到住在華富邨的外婆家住。一天晚上,人有三急半夜醒來,看到客廳電視機前坐着一個人形物體,再三確認後祂仍未消失,唯畫面看起來就像「爆ISO」的雜訊過高,無法清晰看到衪的輪廓。後來與家人細聊,才發現她們都有經歷,可能沒有遇過祂們才是值得拿出來說嘴的事吧! |好山好水 現在的華富邨,也說得上是一條老人邨,而政府也正規劃進行重建。舊日風景,變了許多,舊日的辦館變成車仔麵檔,那些年的餐館也結業了。不過,仍有些事物還未變改,就如屋邨鄰里間的人情味,還有老舖的故事與溫度。 在她最後的時光,找時間來散散步,嘗試找回心靈的平靜。 攝影:Andrew @andrew_bangchan 文字:Hoiyan @seamouse_hoiyan 設計:Owen @wai.ho.98 -------------------- 香港角落:直覺記錄香港,鏡頭攝下角落。 In ACOO, you can find #ACOOHKCorner.

【香港角落】 逾60年歷史彩虹邨即將清拆 捉緊老屋邨的日常小確幸

如果說起香港的一道風景,想必屋邨一定榜上有名。在60年代建成的彩虹邨,因為每幢大廈的外牆都漆上紅橙黃綠藍靛紫的彩虹色,就如大型拍照裝置,只要走上邨內的天台籃球場,配上藍天白雲,一張充滿港味特色的青春照片就誕生了。不過,除了這堵彩虹外牆外,你有好好留意過這條逾60年經歷的老屋邨嗎?一些人、一些事和一些老舖,就這樣便組成了屋邨日常的確幸。 |屬於彩虹人的籃球場 平日,天台籃球場還會成為邨內一間小學的操場。體育課時,可愛的骰的身影一個又一個的跟着老師的步伐,聊着天打打鬧鬧的列隊走到球場,聽着童言童語,這青春的感覺真讓人不自覺地勾起嘴角。 球場的另一角落,又有數個老人坐着晾曬被子和臘味,除了平日常見的臘肉外,還有臘味形態的雞全翼,十分盞鬼!曬着太陽,聊着街市價格行情,就是屋邨的日常。 |告別彩虹 隨着城市發展,彩虹邨將分期重置清拆,除了居民外,還有不少老舖需要離開,像是現在已經買少見少的雜貨店,既有食物,也有玩具,還記得有像天拿水味的吹波膠、戒指糖和雪糕綿花糖嗎?那些甜味都承載着童年的笑聲呢! 若想捉緊那道快將消失的彩虹,假日就來走走吧!不要只顧拍照,何不到雜貨店買點零食,在籃球場坐坐,感受太陽的溫度和微風的吹拂?外面的日子大風大浪的,想要過些簡單的小日子,看看天、吹吹風,這裏永遠高掛一道彩虹靜候你,與你分享幸福的片刻。 攝影:Andrew @andrew_bangchan 文字:Hoiyan @seamouse_hoiyan 設計:Owen @wai.ho.98

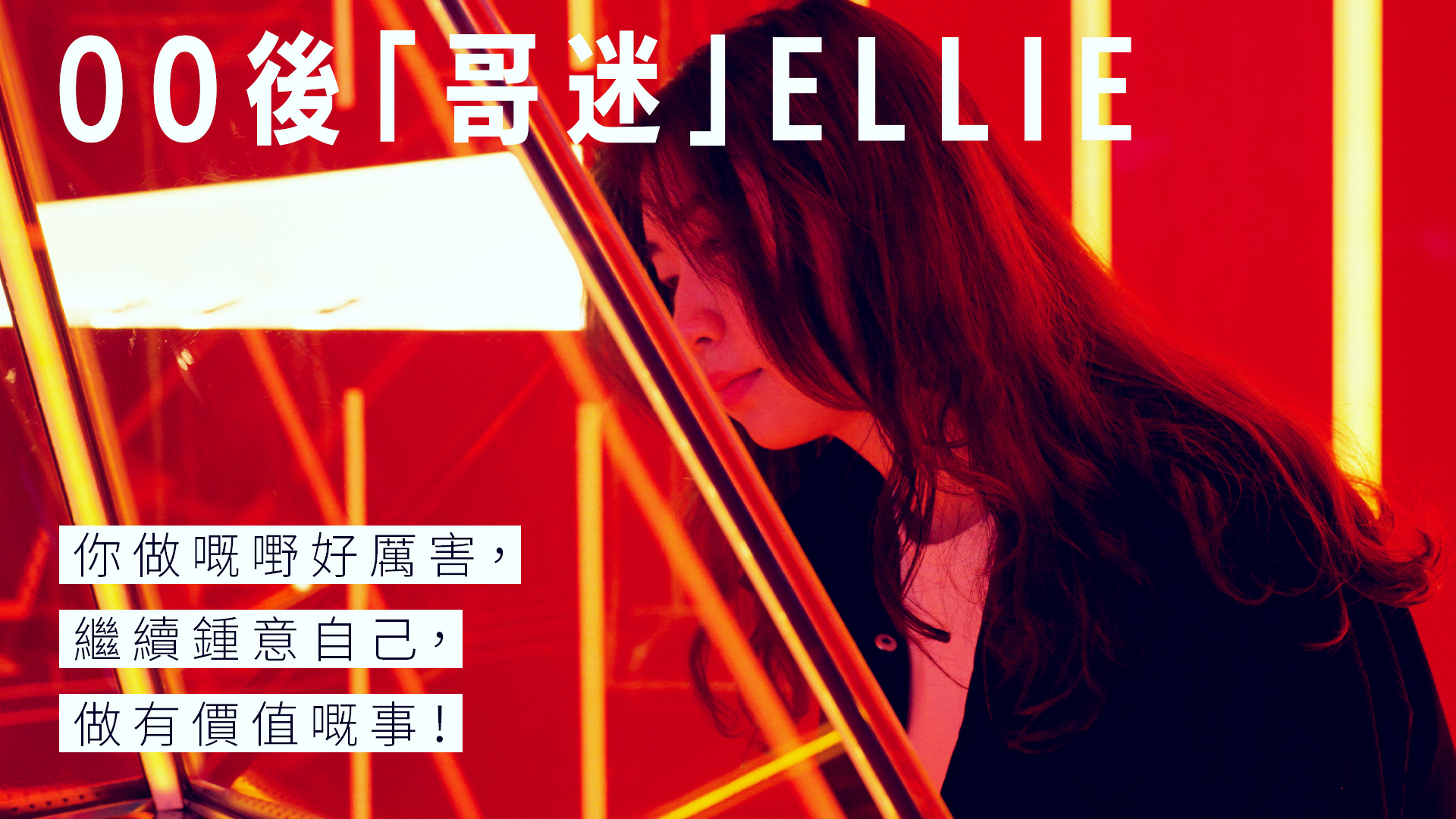

【與紅色高跟鞋的緣份】00後「哥迷」因張國榮打開新世界 鍾情經典明星不老餅 「過咗廿年,哥哥價值並未消逝」

這些年,「後榮迷」已經成為文化現象,意思是張國榮離世後,「哥迷」數目依然不斷增加。「WindOfLeslie」版主Ellie是一個標準的「後榮迷」。2004年出生的她,可說是「人肉哥哥資料機」。日前與她一起參觀在香港文化博物館舉辦的「繼續寵愛・張國榮紀念展」,凡是與張國榮有關的,她都能滔滔不絕。而最令她情迷的正是展覽其中一項精選展品 — Leslie的那雙紅色高跟鞋。 現年18歲的Ellie,小時候聽着爸爸播80年代廣東歌,張國榮、梅艷芳、羅文,「唔同歌星都有,最深印象係哥哥嘅《風繼續吹》同《不羈的風》。」音樂讓她認識了張國榮,而真正愛上哥哥,是早年參觀一個與性別流動有關的展覽,看到了一雙哥哥曾穿着綵排的紅色高跟鞋,剎那感受到那種打破性別框框的中性魅力,「番去再搵番啲電影嚟睇,好似《霸王別姬》同《春光乍洩》,了解咗唔同舞台形象意念,咁就覺得『wow!』打開咗新世界。」 來自張國榮的文化啟蒙 今次的「繼續寵愛・張國榮紀念展」,精選展品除了曾經和哥哥一起踏上《跨越97》演唱會舞台的紅色高跟鞋,還有他在《熱・情演唱會》穿過的貝殼裙褲。回想過去接觸到張國榮的這些形象時,Ellie直言:「對我來講係一個文化啟蒙,唔會喺學校學到,唔會同你講男人可以着裙。」她補充,「唔係一啲淨係喺電視機,淨係喺街上面睇到嘅嘢,而且二十年後望番都唔會好老土,呢個人好犀利!」 隨着對哥哥的不斷了解,Ellie越來越被他吸引。例如他歌影視生涯前、中期,略帶反叛的氣質,「嗰陣文化圈流行白馬王子形象,咁偏偏佢出現,有人話佢係東方占士甸,我覺得係幾有意思,好代表到嗰個年代,多元萌芽嘅階段。」當然亦有他為人津津樂道的性格,「佢係好感恩嘅人,無時無刻都好錫fans,好少聽到張國榮壞話。」 喜歡張國榮就是要dig deep into it 作為其中一位「後榮迷」,Ellie表示家人從沒反對自己喜歡張國榮,反倒是一些朋友會覺得她有點奇怪,例如,有人會覺得她鍾情80年代的明星:「嘩,好老餅!」也有人會問:「點解你會鍾意一個過咗身嘅人?」 「張國榮過咗(身)廿年之後,大家都仲去celebrate(讚頌)佢,咁佢係有存在嘅價值。」Ellie舉例:「我哋依家睇緊嘅好多哲學理論,好多好犀利嘅人,佢哋死咗好耐,我哋依家重睇緊,證明有啲嘢,佢需要存在,或者有存在嘅價值。」 而作為生於2023年香港的「後榮迷」,身邊免不了有男團粉絲。Ellie表示,喜歡一位已離世的明星,「唯一唔同係,唔似追偶像,有新歌,有廣告活動,有演唱會,可以一齊參與。」她補充,「個感覺,唔係去keep住啲嘢好新,而係要喺一堆現有嘅嘢,dig deep into it,個process係向下去挖掘,多過你要跟住artist schedule去做啲咩。」 製造了解和欣賞的契機 Ellie認為,張國榮的前衛和藝術成就,讓他的價值並未因時間而流逝。她說,年輕人對一些經典事物不感興趣,並非覺得老土,反而更多情況是欠缺一個契機,去了解該些事物的價值,「呢啲嘢唔再新,好難有新聞,好難突然上YouTube熱門,就算突然間有首新歌,我哋都唔會見到張國榮重新出來喺個台演繹首歌。」除了把一些資料數碼化,希望透過互聯網令更多人認識張國榮,也希望能為哥哥策展,「張國榮涉獵過嘅嘢太多,好似今次展覽咁,可以親身見到佢嘅衫、唱片封套,咁係最實在!」 對話尾聲,問了Ellie一個問題: 「如果有機會向哥哥講一句說話,你會講乜?」 她說: 「你做緊嘅嘢係好犀利好厲害,請你繼續去鍾意你自己,去做呢啲咁有價值嘅事」 你又會對哥哥說些甚麼呢?

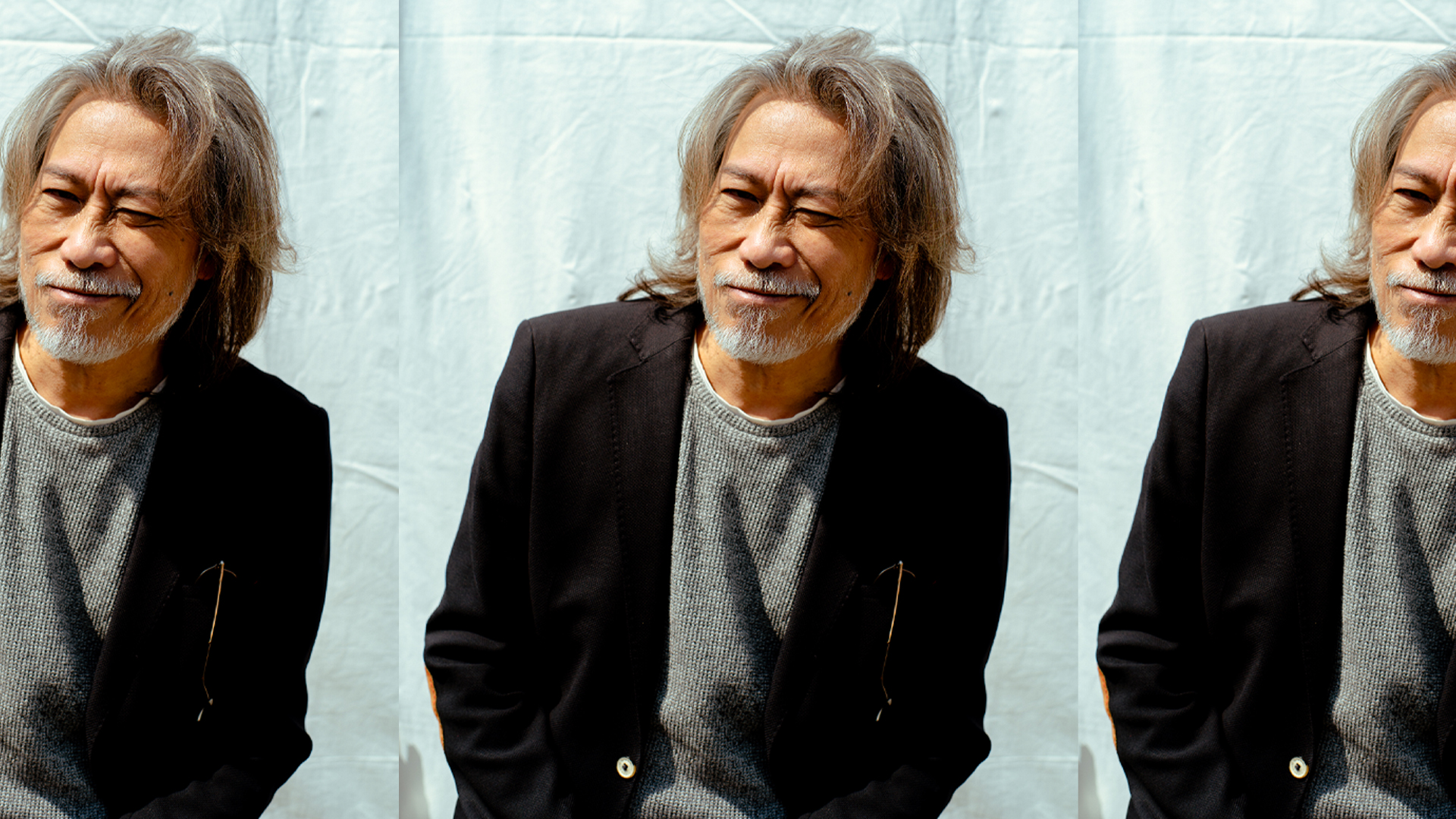

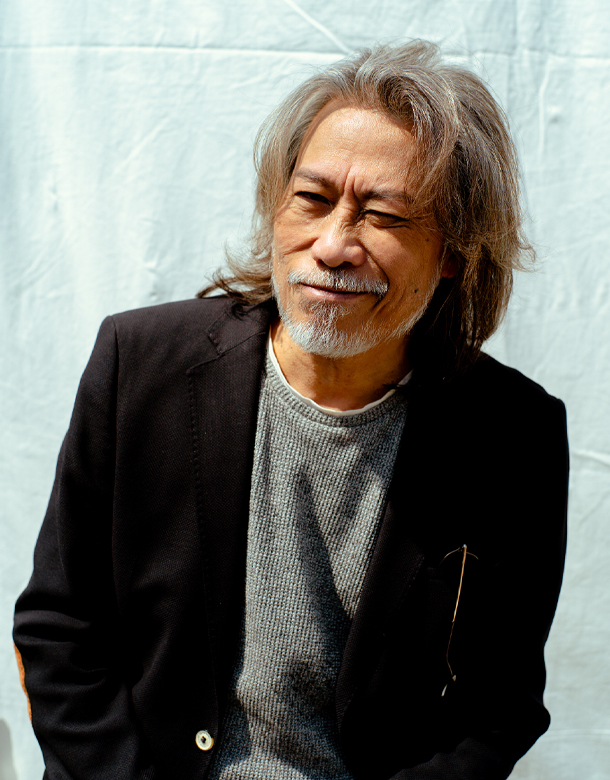

【感受香港音樂】香港音樂需要乜? 資深樂評人袁智聰:「健全發展,需要持續性」

除罩之後,大型音樂活動陸續舉行,除了Clockenflap,還有西九文化區(西九)x HKT舉行的HKT西九音樂節。首屆流行音樂節POPFEST,無獨有偶,都是走音樂聯乘、跨媒介,呈現多元香港流行音樂文化的路線。在網上聽歌極容易,音樂創作和發布門檻都降低的今天,才華橫溢的音樂人湧現,但,如何才能讓這幾年的百花齊放,不至於曇花一現?我們向資深樂評人袁智聰提出了這個問題 —— 香港音樂需要乜? 商業與持續性的永恆戰爭 「香港音樂,需要更多新嘅聲音,更加需要新嘅地方。」袁智聰以一句說話總結。他表示,近年新進音樂人越來越多,社交平台為他們提供了大量曝光機會,整個樂壇要再進一步,就需要實體表演場地,「場地香港不嬲都唔夠,尤其嚟緊會有好多外國音樂人嚟表演,九展又重建。」 文化層面方面,當加入商業考慮之後,香港往往少有具持續性的音樂節目及音樂雜誌,這與香港整個文化底蘊未夠深厚有關,「一個樂壇嘅健全發展,需要持續性。」 回想西九過去有關流行文化的搞作:2012年出現的「自由野」,每年一度在西九草地上以開放空間形式,讓不同藝術家表演互動,再演化成之後的「自由約」,定期舉行,再有留白Livehouse一星期幾晚的小型現場音樂演出,「其實已經同緊啲樂手crossover。」袁智聰認為,這正是西九與其他舉辦文化藝術活動的單位不同的地方。 這種形式的活動,並不賺錢,更需要有場地支援,一般商業機構難以推展,「西九唔係純粹當一盤生意去搞,有佢哋自己機構嘅理念,當然亦都就係阿龔(龔志成,著名音樂人,現為西九當代表演藝術主管)咁多年做緊嘅嘢。」 延續由聯乘擦出的火花 提到crossover,近年香港音樂界內,聯乘演出的確變多了,有別於過去傳統主流媒體舉行、邀請不同歌手合作的「聯乘音樂會」,近年的聯乘演出串連了不同位置,「歌手加樂手,咁先collaborate到,多啲新合作,多啲音樂上嘅火花,以前嗰啲,我會形容係同場共演。」袁智聰說。 如果想更臻完美,聯乘演出之後更可以推出音樂作品和相關產品,「crossover唔係只做一場show,我更加expect佢哋(音樂人)可以走埋一齊去做歌。以前好多show連live album都冇出過,有啲浪費。」他補充。 不過對比外國,香港這類聯乘演出顯得較為被動,一般需要由中間人推動和促成,這與整體的市場情況和業界習慣有關,「外國音樂人係自己嚟料,可能因為外國做音樂方式比較自主。」 策展大型香港音樂博覽會 袁智聰表示,當西九以策展人身份策劃不同活動的時候,亦可以得到不一樣的效果。例如今次兩周合共十天的節目,POPFEST將創作歌手、新晉偶像、樂隊組合和其他音樂人、音樂總監串連,「curate一啲兩邊都會有chemistry發生嘅活動,令聽開pop嘅人去聽吓其他嘢。」 承接上面的「西九唔係純粹當生意去搞」,POPFEST並非所有活動都要收費,例如即將在「M+夜不同」舉行的「的士高之夜」,和在藝術公園大草坪、海濱草坪東面及留白Livehouse舉行的逾35場演出,均費用全免。「今次嘅POPFEST對我嚟講,就係一個大型香港音樂博覽會。」 視覺享受的士高文化 「的士高」之夜貫徹西九M+「視覺文化博物館」特色,以空間佈置、燈光和投射影像等視覺元素,將光庭變成舞池,並邀請現場DJ把經典廣東歌曲重新混音,將風靡一時的disco呈現眼前。 袁智聰分享,disco文化與香港共渡了一個黃金時期,「視覺上最signature一定係啲燈,我嗰陣都拉抆邊可以去蒲。」有別於之後的「蒲」,80年代disco是靚人潮人集中地,又會有Noon-D(午間開放時間),「未夠秤都可以入去」,更是外語歌曝光plug歌的絕佳場所,「你會喺舞池上面見到陳百強跳緊舞,佢唔會喺VIP房唔出嚟,呢啲先係當時傳奇嘅畫面!」 一個機會・新的體驗 說到最後,袁智聰笑着說:「具體啲講,去大型音樂活動就好似食咗一場自助餐,只要你保持開放態度,去認識、吸收、嘗試,咁你就會多得着。」至於得着多寡,「我就唔敢講,你可能得到一個好驚艷嘅餐飲體驗,都不排除好多人係去打吓卡,但至少係一個機會,令你去愛上一種新嘅嘢。」 他說,同類活動例如Clockenflap都有同樣效果。POPFEST的不同之處,他再笑笑:「呢場自助餐有啲位,唔使錢已經可以食到,可能海陸空都齊晒畀你!」 --- 香港最大型室內外流行音樂節 HKT西九音樂節 詳情留意 wk.org.hk/popfest

【與UFO之父談廣東歌】夏韶聲自己影片自己剪 以電腦喻傳承 勉勵年輕音樂人打開耳朵衝出去

Danny Summer、夏韶聲,提起這位香港樂壇前輩,聯想起「空櫈」、「結他」、甚至「外星人」都不足為奇。但如果說,更合適的關鍵字可能是「樂隊」、「日本」、「電腦」,你又能否想到其中的關聯?一切,應該從他的名字說起。 UFO和香港搖滾之父 在成為「UFO之父」前,Danny早有「香港搖滾之父」的稱號。而Danny Summer這個名字,是80年代日本著名吉他手竹田和夫為他改。夏韶聲受竹田邀請加入樂隊「Creation」到日本演出,為了讓歌迷更易記得,他便成了Danny Summer。 這位首名獲邀到日本表演的香港音樂人,在訪問正式開始前提到,近年沒有脫離音樂,但更多時間是沉浸在不同的興趣當中 —— 包括剪片和畫漫畫。是的,年輕一輩對他的印象,相信離不開「外星人」,皆因他擁有自己的YouTube Channel,經常分享對宇宙生物的看法。Danny認真地說:「啲片真係我自己剪!」言談間更拋出幾個頗技術向的專有名詞,顯示自己對電腦的知識是「真材實料」,絕非吹水。 以電腦喻傳承 輕鬆過後,回到較為認真的題目。這次見面,是因為即將舉行的首屆「香港流行文化節」,主題是傳承,但甚麼是「傳承」?他以電腦作喻:「你買一部新機,基本嘢喺度,你要輸入programme去做你應該做嘅嘢,想做嘅嘢。」太玄?他補充:「即係我入咗啲programme入去,我學咗啲新嘅嘢,喺呢度創造自己嘅嘢。」 乍聽好像有點難明,加上實際例子,就會發現好到point。Danny表示,張國榮和梅艷芳在80年代極有代表性,堪稱經典,而在他們之前,亦有其他人為廣東歌奠下根基,例如帶起廣東歌熱潮的許冠傑。再向前追溯,有顧耶魯改編The Beatles的《Can't Buy Me Love》及《I Saw Her Standing There》成《行快啲啦》和《一心想玉人》,「呢個仁兄可以話係開廣東歌先河。」 香港流行文化曾影響東南亞 承傳就是一個文化,有人開始,「傳落來就有人跟住咁樣做,就做靚啲,去到張國榮梅艷芳嘅時候就再做靚啲,嗰陣時整個氣氛都係咁樣。」Danny憶述,那些年的香港流行文化,不只在香港流行,更影響東南亞不同地方,可謂舉足輕重。 他亦分享了70、80年代歌星走埠情況:「嗰陣佢哋唔係收鈔票,係收金條,地位崇高。」以音樂賺取收入,之後實現自己的夢想,「唔只出唱片,仲會搞舞台劇啦,你會感受到香港音樂文化幾咁發達幾咁好!」 打開耳朵衝出去 所以,活於2023年,要如何裝備自己?Danny語重深長:「今時今日嘅我哋,唔好閂咗耳仔,只係做自己嘢,吸收唔到外面嘅嘢,係衝唔到出去!」他希望年輕音樂人能夠對未來抱持想像:「音樂係個海,要知有幾深幾闊,加自己嘅料,有口碑,時間一路咁過,有人將來會承傳番你,做好你而家嘅嘢。」 Danny 4月底將出任戶外《聲‧影馬拉松》音樂會的表演嘉賓,不同歌手將會重新演繹經典廣東歌。Danny表示,很少在音樂會中翻唱別人的歌曲,這次為了貼合主題,將揀選為普羅大眾開創先河的粵語流行曲,見證香港的音樂旅程。 說到改編意念和技巧,先後推出五輯《諳》系列發燒天碟、以爵士樂重編廣東歌、五輯均有口皆碑的他表示:「要有呢個年代嘅氣息,同埋最緊要你本人去interpret,點樣將歌詞嘅意思,帶到另一番故事畀人聽。」耳熟能詳的故事在他口中如何能夠耳目一新,且讓我們拭目以待!

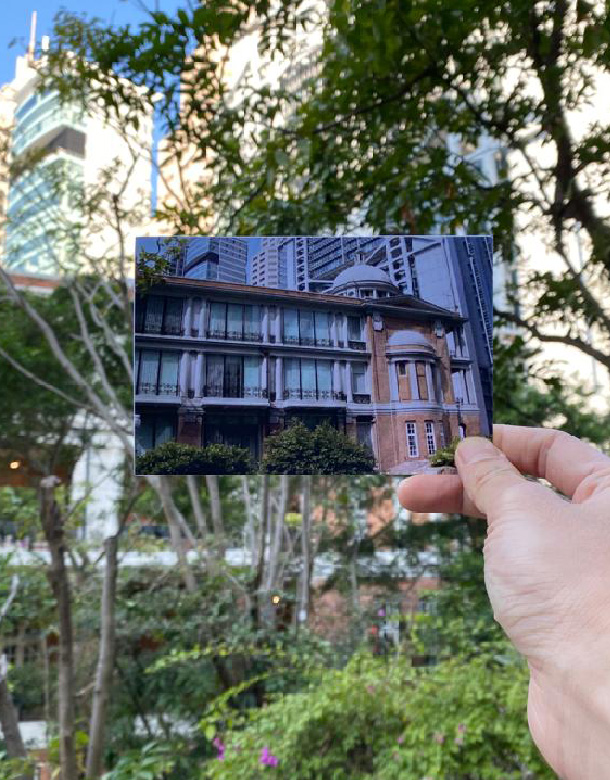

【城市出走】香港街道與建築 一次寫生與攝影之旅

香港雖然是一座小小的城市,不同角落也有獨特的風味,太子、深水埗可以看到香港的土根生活、港島一帶則看到英國殖民的影子,你有花時間好好細看嗎?今個週末,建築署舉辦了「城市寫生」工作坊,大家可以用不一樣的遊歷方式出走香港,利用手下的畫筆繪下自己心中獨一無二的香港。此外,這個工作坊還有專人指導,不論是大人小朋友也適合參加。 另外,喜歡攝影的朋友也不要錯過「疊影香港」城市留影活動,參加者可以領取一套9款印有不同年代的香港地標明信片,然後親身再到相片的地方一遊,再舉起明信片與實景合照,上載至社交媒體再標籤#公共建築25載、#PublicArchitecture25A,便可以讓更多人看到香港的不同面貌。 「城市寫生」工作坊(一) 日期:2月18日 時間:下午2時至4時45分 集合地點:港鐵中環站K出口 繪畫景點:展城館 「城市寫生」工作坊(二) 日期:2月19日 時間:下午2時至4時45分 集合地點:港鐵中環站K出口 繪畫景點:香港大會堂 明信片領取點:香港大會堂、展城館、元創方、綠在灣仔