搜尋結果: #西九文化區

《大狀王》獲內地逾30個巡演邀約 西九表演藝術行政總監譚兆民:「有內地音樂劇中介同我哋講,返大陸千祈唔好改普通話,用返廣東話。」

【金蜻蜓能飛多遠】 譚兆民:「好少見到我哋兩個坐埋一齊,世紀影相。」 茹國烈:「影相先,太難得啦。」 《大狀王》史無前例地成功,帶來巨大的回響,難得請來西九文化區管理局前後兩任表演藝術揸fit人——茹國烈 (Louis) 和譚兆民(Paul) ,分享他們的喜悅。這齣原創粵語音樂劇,自2016年開始構思,到去年首演至今,總共投入了8年的人力、物力、財力和時間,寫下10個香港舞台劇大獎、32場公演、約2萬8千名觀眾(人次)和可觀門票收入的輝煌紀錄,還有數之不盡的美譽與期盼 ——「無論音樂、歌詞、演出、製作,以至每一個編排,都令香港劇場自豪的作品」、「怎可能不重演」、「大狀王真的很值得讓更多人看到」。正如歌手林家謙所祝福,「金色的蜻蜓帶粵語文化飛到更遠的世界」,相信香港人都會與有榮焉! 打從第一天開始,巡迴演出已經是西九委約創作團隊訂下的KPI。有看過《大狀王》的內地觀眾會在小紅書上分享,hashtag所在的城市,例如#武漢和#重慶等。巡演並不是夢?「唔係講笑,好似雪花片咁,唔同場地……」Paul首次透露,覆蓋範圍大至整個大灣區。「 要求巡演 ?」Louis不禁追問。「是哀求!」Paul笑着說。「有什麼城市?」記者也加入追問,「宜加講唔講得㗎?」 《大狀王》口碑載道,成績斐然,是無容置疑的,但有多少個表演藝術項目能花上8年的時間來創作?《大狀王》的成功,對本土音樂劇、話劇、舞蹈等表演藝術帶來甚麼啟示?西九扮演着怎樣的角色?發揮了怎樣的作用?《大狀王》最終能夠走得多遠?讓我們從《大狀王》的巡演計劃說起。 文字:YL 設計:Kayan |踏上巡演路 《大狀王》其中一個讓觀眾看得最過癮的地方,是白話夾雜俚語,例如「我狀師嚟㗎,唔接官司食風呀」、「馬富惡毒 我要佢呀 墊屍底」、「快啲話我知可以點拆啦」。《大狀王》能夠「原汁原味」衝出香港巡演嗎?西九表演藝術行政總監Paul說,看《大狀王》的觀眾不乏來自歐美、台灣和內地等地,當中更包括百老匯製作人,他們雖然不諳廣東話,但評價都十分正面。「下晝同一個美國女士食飯,佢睇首演,好鍾意個劇,佢唔完全明白劇情,唔完全明白歌詞,但就覺得成個氣氛非常好,亦覺得衫同佈景靚,台、燈、聲做得非常美侖美奐。」Louis在內地社交媒體平台也有相同的發現:「反應都幾癲吓,佢哋嘅留言都特別情緒澎湃,咩一生最好嘅劇,如果Hamilton係100%,呢個就係99.9%,咩天花板……」Paul還透露,看過演出的內地音樂劇中介都認同廣東話是《大狀王》的最大特色,「大家之前都諗過巡演要唔要用普通話,佢哋睇呢個版本,同我哋講,返大陸千祈唔好改普通話,用返廣東話。」他又表示一旦改變語言,就剝削原有韻味。「香港嘅特色就係白話、廣東話,如果做得成功嘅話,其實係好強嘅攝石,攝到內地觀眾、外國觀眾嚟朝聖。」 至於巡演時間表,Paul說最快2025年,目前大灣區不少演出場地已經提出邀約。「其實你收到幾多?」Louis好奇問。「超多!」「三十個以上定以下?」「絕對係以上。」「三十個以上嘅巡演邀約?」「宜加一個城市可能有幾個場地問我哋。」Louis笑言「即係去咗唔洗返」「一定唔會咁樣,大家要揀」,能有這樣的成績,着實令人鼓舞。 而除了香港和內地,也會研究將《大狀王》的生命擴展到歐美等非華語市場。Louis認為,不可以「榨盡」《大狀王》,而是期盼它能在舞台歷史中扮演改變創作模式的角色,從而推動、鼓勵更多更好的製作誕生。那麼,《大狀王》有甚麼地方值得後人借鏡呢?這得從它的前世裏尋找。 |公演前3年開始創作 戲曲中心是西九文化區第一個開幕的表演場館,首播劇目當然要先聲奪人。「2016年時我哋團隊有一個諗法,2019年要做一齣音樂劇,質素一定要高。」Louis時任西九表演藝術行政總監,所定的目標十分清晰,但同時也非常之高。回溯2010年西九還是一塊爛地,他已經加入組建戲曲中心,到今天中心成了表演藝術家的聖地,稱他為「開山立派」第一人,可謂實至名歸。「點可以保證一個音樂劇嘅質素高呢?我哋提早三年搵咗三位主創,共同創作一個劇本同音樂嘅初稿。」他所講的是《大狀王》的作曲及音樂總監高世章、作詞人岑偉宗和編劇家張飛帆。就音樂劇的內容,Louis只提出一個要求,「跟傳統文化有關」。半年後,主創交出劇本第一稿,歌曲也寫好六成。眾人在辦公室試讀、試唱後,感覺很好,於是正式「埋班」,先後邀請了香港話劇團為合作伙伴、方俊杰擔任導演。 |4場預演 2000反饋 砍掉重來 2019年5月,《大狀王》舉辦了4場售票預演,這個安排在香港表演藝術界不多,更遑論音樂劇。當年還沒有加入西九的Paul,以香港芭蕾舞團行政總監的身分出席。「預演喺香港係少嘅,在外國Broadway Music(百老匯音樂)場場都要預演,先俾記者睇,所以Broadway係好驚㗎,因為啲記者大姐,大哥睇完,寫死你就玩完,兩個月就收檔,相反寫得好,就係一個self fufill(自我實現),好似滾雪球咁愈滾愈大。」預演後,大約有2000個觀眾反饋,主創之後作出大幅改動。「我諗有八成改咗,包括整個劇情、佈景,原本係時裝,宜加係清裝,基本上全部改頭換面,你唔會知道兩者原來有關嘅。」 |複製成功方程式? 千錘百煉,《大狀王》最終在一致好評下完美落幕。來個debrief,Paul和Louis為《大狀王》能在西九這片土壤上大豐收,總結了4個有利的條件:…

【被標籤耽誤的當代舞】 西九自由舞 打破門檻 撕掉標籤 本地藝術家黃嘉瀛:「在紛擾的世界,需要一個non-verbal的空間去思考。」

「反而因為我不懂,大多時候也是抱住來看看是甚麼的心態。」看畢西九文化區「自由舞」2023的首場表演《女俠傳奇》,本地藝術家及策展人黃嘉瀛笑言,雖然自己是當代舞初哥,但因為三年疫情已令她錯過很多,所以總會「貪心地」搜羅每一場表演和展覽,她說:「以前覺得香港人常說『馬照跑、舞照跳』很犬儒,但現在則覺得今日不知明天事,所以有得看便看。」 今晚看的是當代舞,有着豐富藝術閱歷的黃嘉瀛即使是「初哥」,相信仍會較一般觀眾懂得閱讀表演所傳遞的信息吧。她聞言思考了一下:「身體舞動是與生俱來,嬰兒出生就會揮動手腳,不知道為何長大後就覺得這些movement變得高深。」自由舞的表演題材也貼近日常 — 《女俠傳奇》結合超級英雄和性別議題;《囍 — 紅色的承諾》探討婚禮、婚姻和承諾;《沒有最壞》探討演說的魔力,以肢體代替唇舌;《異想客廳》受疫情隔離現象啟發,開創超現實的舞蹈想像;《群眾》窺探歡愉、幽暗、寂寞、人性。 如果想尋找一個空間刺激思維,爆發藝術小宇宙,不妨由正進行得如火如荼的「自由舞」2023開始,相信是認識當代舞的起步點。 文:Hoiyan|攝:Freya Ting、Eric Hong@Moon 9 Image 《女俠傳奇》觀後感 在網上搜尋「當代舞」,維基百科的相關解釋,看起來就是讓人卻步:收縮-放鬆 (contract-release)、地面作業 (floor work)、倒下與復原 (fall and recovery)等。踏進西九自由空間的大盒後,觀眾席與舞台只有約半米距離,舞蹈員的呼吸、表情和動作全部都清楚收進眼底。《女俠傳奇》的雙人組合,來自德國的編舞家Lisa Rykena及Carolin Jüngst化身超級英雄,透過聲音、燈光和肢體動作,自然的就能讓觀眾「腦補」看不見的超能力,還有那些存在於你我心中的敵人或困難。 黃嘉瀛表示,這個作品的故事性很強,劇情的起承轉合、高低起伏也很明顯:「現場表演更有力量,而且把感覺放大了很多倍。」讓黃嘉瀛最深刻的一幕,是兩位編舞及舞者互相扯出對方的心臟,聲音模仿心跳聲,配合律動,觀眾就好像真的看到一顆鮮活的心臟,被舞者握在手中:「與兩位德國藝術家聊天時,她們說彼此之間的合作就像exchange of heart,想不到會如此具像的放入舞蹈中。」即使是沒有當代舞底子的觀眾,也不難捉到舞蹈動作的意思,找到共嗚。 當代舞嘅嘢,你識條鐵咩? 「舞蹈本來就是人類慶祝喜悅的一個方法,回歸原始,它是超越語言的。」對於黃嘉瀛而言,即使當代舞有其前衛的地方,但不至於高深得讓一般人無法理解,有人在街頭跳舞、有人在夜店跳舞,為甚麼只要是在劇場跳舞便感覺難以接觸呢?當然,黃嘉瀛也同意當代舞存在觀賞門檻,不過藝術等級在某程度上,也是保護了它的自由,所以進入這件事之中,不用急於馬上理解所有內容:「有時答案需要沉澱,有些內容和人生經驗也有關係。有趣的地方是,它不知何時會come back to your…

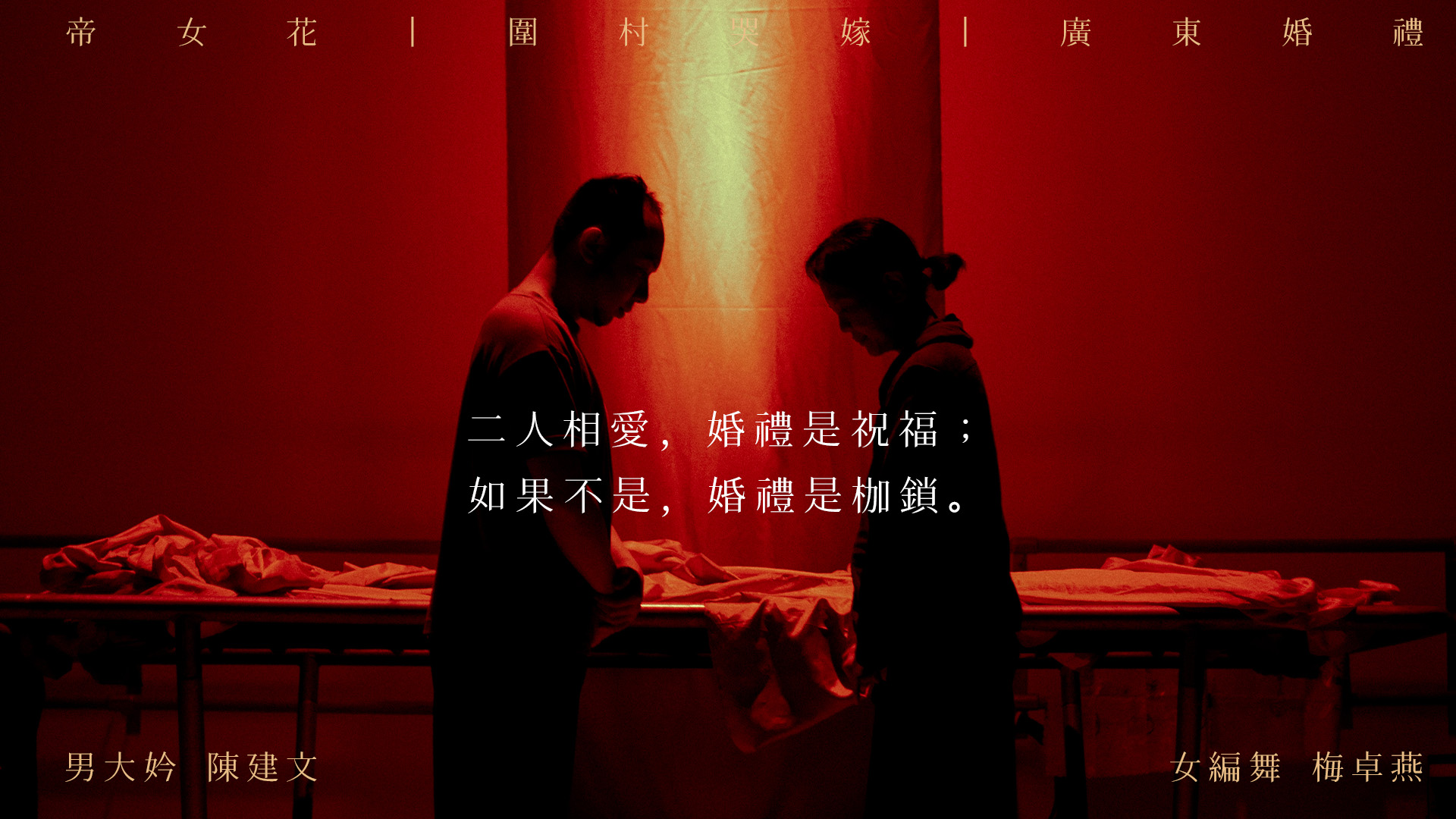

【幸福的真諦】女編舞梅卓燕新作《囍 — 紅色的承諾》男大妗陳建文同台演出 「不要被婚姻制度扣住自己,要回想兩個人幸福的初衷。」

愛情需要承諾,但承諾等於婚姻?婚姻儀式究竟是甚麼?每個人都必須完成的人生任務?「不要被婚姻制度扣住自己,要跳出框框,回想兩個人幸福的初衷。」國際知名舞蹈藝術家梅卓燕如是說。已婚的夫婦、想婚的情侶、滿是憧憬的你或我,對婚禮又有甚麼想法?梅卓燕將在西九自由空間大盒以《囍 — 紅色的承諾》 為題,邀請了本地男大妗陳建文共舞,並找來曾獲香港金像奬和台灣金馬獎的作詞人岑偉宗,為上頭儀式創作獨一無二的唸白,讓觀眾能在視覺、聽覺及舞台效果刺激下,重新思考幸福真諦和婚禮意義。 文:Hoiyan|攝:Mak 靈感的最初 梅卓燕和大妗哥陳建文相識於若干年前,偶爾在社交媒體動態上得知彼此近況。疫情期間,本職是舞台劇演員的陳建文因機緣巧合下轉職大妗,他笑言:「以前有做過大妗角色,又有幫同學做大妗經驗,感到十分有趣。」疫情將建文的日常煞停,卻造就一個難得的契機讓他報讀課程,學做大妗。愛好分享的他也會把工作日常上載至社交媒體,吸引了「網友」梅卓燕,由此讓藝術家思考婚禮、婚姻、承諾‥‥‥ 二人時隔多年聚頭,以當代舞把傳統婚嫁習俗重新包裝,以三條不同主線,深入淺出帶領觀眾領悟背後意義,嘗試與觀眾一起思考、一起尋找窮盡一生所追尋的幸福究竟意指何物。 帝女花 「我覺得《帝女花》把婚禮變成一個很厲害的行為藝術。」梅卓燕分享,長平公主與周世顯在成婚當晚飲下毒酒,這場婚禮見證了彼此對愛情、亡國的忠誠,身體力行分擔伴侶的重擔,甚至願意奉上生命,她續言:「他們的故事令我對婚禮多了很多不同的想法。」 圍村哭嫁 時光飛逝,由明末清初來到盲婚啞嫁的圍村。為避免近親嫁娶,女孩都會被嫁到另一條村,愈遠愈好,女子也多數不知要嫁甚麼人,婚嫁大喜,對圍村新娘來說是個噩耗,只好化悲怨為「哭嫁歌」。梅卓燕說:「女仔可能要等父母過世,才有機會回家。」陳建文接着說:「嫁到這麼遠,不知道會否被老公打、老爺奶奶又可能對你很差。」梅卓燕直言這樣的婚嫁模式只有單純的功能性:「只為了傳宗接代,洞房就像是強暴一樣。」 廣東婚禮 最後一條主線是傳統廣東婚嫁習俗。「一梳梳到尾;二梳白髮齊眉;三梳……」。陳建文大妗經驗豐富,他說過大禮、梳頭、出門、奉茶、安床……一匹布長的習俗,未必很多人了解背後的意義:「為甚麼要『合巹交杯』?原來葫蘆開一半叫瓢,再開一半叫巹,而葫蘆沖水飲則味苦,代表同甘共苦。」陳建文又舉例,從前的人會在黃昏成親,原因是當刻是陰陽交接之時,正正是代表男女結婚,故稱作「婚」禮。雖然傳統與現代婚禮的程序也是一籮筐,但對於梅卓燕來說,實際意義大不同:「以前是溫馨。」上頭時母親會輕撫女兒的頭髮,說些吉祥祝福和嘮叨叮嚀,「現在的婚禮變質,為了消費、排場、攀比。」過去參與朋友婚宴的經驗讓她大為卻步:「百幾圍,我連新人都看不到。」 幸福|婚禮 對於陳建文,人生某部分的幸福可能是遙不可及。目前香港並沒有同性婚姻或伴侶結合法律,陳建文成為大妗的其中一個夢想,正是希望能為同志情侶主持婚禮。「幸福不是在外面,而是在自己裏面尋找。」梅卓燕說,有些人會把幸福的責任推卸在別人身上,但她認為自己也需要為幸福而努力。每一場婚禮也是一場考驗,梅卓燕和陳建文曾見證不少愛侶在籌辦婚禮時,因為雙方家人的要求、步伐不一致,最終導致分手。 「我請在場各人見證,我[自己姓名]願以您[對方姓名]為我合法妻子/丈夫……」陳建文表示,新人到婚禮當日,需要在眾目睽睽之下說出承諾,有時緊張得連括號內的字也會讀出,「即使新人能練習誓言,但在真正說出來時,才發現一字一句都很有重量。」梅卓燕認為一段關係是兩個人的「give and take」:「婚禮是表面的,得到這些不代表有真正的祝福;誓言則是一個心願,因為能做到是很難的。」看到不少名門的豪華婚禮婚宴,不禁讓梅卓燕思考:「如果二人相愛,婚禮是祝福;如果不是,婚禮就是一個枷鎖。」而幸福初衷,也是作品探討的重點之一。 聚光燈下的舞蹈與人生 採訪當天,距離《囍 — 紅色的承諾》的公演還有2個多星期,梅卓燕、陳建文的排練,再配合燈光、音響、場景和道具,看到幾幕仍在創作中的片段,實在震撼心靈。陳建文站立在機關上,以古怪的腔調唸唱「飲過新袍茶,富貴又榮華」,其雙腳被燈光照射出放大數倍的影子,梅卓燕在黑影的褲檔下捧着茶杯,不禁讓人想像在盲婚啞嫁、女性地位低下的時代背景,那時候的女性在婚禮的過程是懷着多麼恐懼害怕的心情。 整場表演中,氣氛或詭譎或有趣,有時看到梅卓燕身在「安床」概念而生的彈床上,被紅色的燈光與布條包圍著,又或手執盲公竹好像在尋找着甚麼;有時又看到陳建文一邊唱禮,一邊展示着帶有諷刺幽默意味的道具,腦袋被刺激得運轉不過來,在轉場位時耐不住細嚼當中感受。 關於閱讀當代舞這件事 當代舞對一般人而言,不容易理解和閱讀,陳建文做大妗哥前,是戲劇演員也跳拉丁舞,初次接觸當代舞演出,他也迷茫過:「排練初期有時會不知道自己在做甚麼……所謂的吹水其實是brainstorm,還有如何表達呢?我也摸索了很久。」不過,梅卓燕則認為同是表演藝術,不論是舞台劇或當代舞,也是無中生有,從中找到一個「語言」。 「由舞台給你的刺激,結合自己的人生經驗和想法,再發酵這件事。」梅卓燕表示,她按自己的想法編創了這個作品,卻從來沒有打算硬生生把想法塞進觀眾的感官之中,她說:「舞台有趣的地方,不在表演者的想法,是你的想法能把自己帶至多遠、為你的問題掘到多深。」陳建文相當認同:「我們常說『we do A, audience…

【感受香港音樂】香港音樂需要乜? 資深樂評人袁智聰:「健全發展,需要持續性」

除罩之後,大型音樂活動陸續舉行,除了Clockenflap,還有西九文化區(西九)x HKT舉行的HKT西九音樂節。首屆流行音樂節POPFEST,無獨有偶,都是走音樂聯乘、跨媒介,呈現多元香港流行音樂文化的路線。在網上聽歌極容易,音樂創作和發布門檻都降低的今天,才華橫溢的音樂人湧現,但,如何才能讓這幾年的百花齊放,不至於曇花一現?我們向資深樂評人袁智聰提出了這個問題 —— 香港音樂需要乜? 商業與持續性的永恆戰爭 「香港音樂,需要更多新嘅聲音,更加需要新嘅地方。」袁智聰以一句說話總結。他表示,近年新進音樂人越來越多,社交平台為他們提供了大量曝光機會,整個樂壇要再進一步,就需要實體表演場地,「場地香港不嬲都唔夠,尤其嚟緊會有好多外國音樂人嚟表演,九展又重建。」 文化層面方面,當加入商業考慮之後,香港往往少有具持續性的音樂節目及音樂雜誌,這與香港整個文化底蘊未夠深厚有關,「一個樂壇嘅健全發展,需要持續性。」 回想西九過去有關流行文化的搞作:2012年出現的「自由野」,每年一度在西九草地上以開放空間形式,讓不同藝術家表演互動,再演化成之後的「自由約」,定期舉行,再有留白Livehouse一星期幾晚的小型現場音樂演出,「其實已經同緊啲樂手crossover。」袁智聰認為,這正是西九與其他舉辦文化藝術活動的單位不同的地方。 這種形式的活動,並不賺錢,更需要有場地支援,一般商業機構難以推展,「西九唔係純粹當一盤生意去搞,有佢哋自己機構嘅理念,當然亦都就係阿龔(龔志成,著名音樂人,現為西九當代表演藝術主管)咁多年做緊嘅嘢。」 延續由聯乘擦出的火花 提到crossover,近年香港音樂界內,聯乘演出的確變多了,有別於過去傳統主流媒體舉行、邀請不同歌手合作的「聯乘音樂會」,近年的聯乘演出串連了不同位置,「歌手加樂手,咁先collaborate到,多啲新合作,多啲音樂上嘅火花,以前嗰啲,我會形容係同場共演。」袁智聰說。 如果想更臻完美,聯乘演出之後更可以推出音樂作品和相關產品,「crossover唔係只做一場show,我更加expect佢哋(音樂人)可以走埋一齊去做歌。以前好多show連live album都冇出過,有啲浪費。」他補充。 不過對比外國,香港這類聯乘演出顯得較為被動,一般需要由中間人推動和促成,這與整體的市場情況和業界習慣有關,「外國音樂人係自己嚟料,可能因為外國做音樂方式比較自主。」 策展大型香港音樂博覽會 袁智聰表示,當西九以策展人身份策劃不同活動的時候,亦可以得到不一樣的效果。例如今次兩周合共十天的節目,POPFEST將創作歌手、新晉偶像、樂隊組合和其他音樂人、音樂總監串連,「curate一啲兩邊都會有chemistry發生嘅活動,令聽開pop嘅人去聽吓其他嘢。」 承接上面的「西九唔係純粹當生意去搞」,POPFEST並非所有活動都要收費,例如即將在「M+夜不同」舉行的「的士高之夜」,和在藝術公園大草坪、海濱草坪東面及留白Livehouse舉行的逾35場演出,均費用全免。「今次嘅POPFEST對我嚟講,就係一個大型香港音樂博覽會。」 視覺享受的士高文化 「的士高」之夜貫徹西九M+「視覺文化博物館」特色,以空間佈置、燈光和投射影像等視覺元素,將光庭變成舞池,並邀請現場DJ把經典廣東歌曲重新混音,將風靡一時的disco呈現眼前。 袁智聰分享,disco文化與香港共渡了一個黃金時期,「視覺上最signature一定係啲燈,我嗰陣都拉抆邊可以去蒲。」有別於之後的「蒲」,80年代disco是靚人潮人集中地,又會有Noon-D(午間開放時間),「未夠秤都可以入去」,更是外語歌曝光plug歌的絕佳場所,「你會喺舞池上面見到陳百強跳緊舞,佢唔會喺VIP房唔出嚟,呢啲先係當時傳奇嘅畫面!」 一個機會・新的體驗 說到最後,袁智聰笑着說:「具體啲講,去大型音樂活動就好似食咗一場自助餐,只要你保持開放態度,去認識、吸收、嘗試,咁你就會多得着。」至於得着多寡,「我就唔敢講,你可能得到一個好驚艷嘅餐飲體驗,都不排除好多人係去打吓卡,但至少係一個機會,令你去愛上一種新嘅嘢。」 他說,同類活動例如Clockenflap都有同樣效果。POPFEST的不同之處,他再笑笑:「呢場自助餐有啲位,唔使錢已經可以食到,可能海陸空都齊晒畀你!」 — 香港最大型室內外流行音樂節 HKT西九音樂節 詳情留意 wk.org.hk/popfest

【必學!】釗峰發台瘟拜師靜觀大師Wayson Poon?! 速學3招呼吸大法放鬆神經 用頭文字D裝水法實測心境狀態

【靜觀速成班】 C AllStar嘅歌都有得唱:「可呼吸多數萬次 難道這樣容易」。人人都會呼吸,唔通真係人人都識呼吸咩?今次釗峰 @callstarcf 就特登走入西九文化區,跟當代舞蹈藝術家Wayson盤彥燊 @onthewayson 學!呼!吸!簡單幾十秒嘅橫膈膜伸展就可以紓壓寧神,睇片跟住一齊做啦! 釗峰髮型:@zanki_bhc_salon 釗峰穿搭:@topbasics.co ____________________________ 盤彥燊《鳴》 日期及時間: 2023年2月17至18日(星期五至六) 晚上8時 演出長約50分鐘,不設中場休息 2月18日場次設演後藝人訪談 地點: 西九文化區藝術公園自由空間大盒 門票: $260 現正公開發售 節目詳情: https://www.westkowloon.hk/tc/phonate

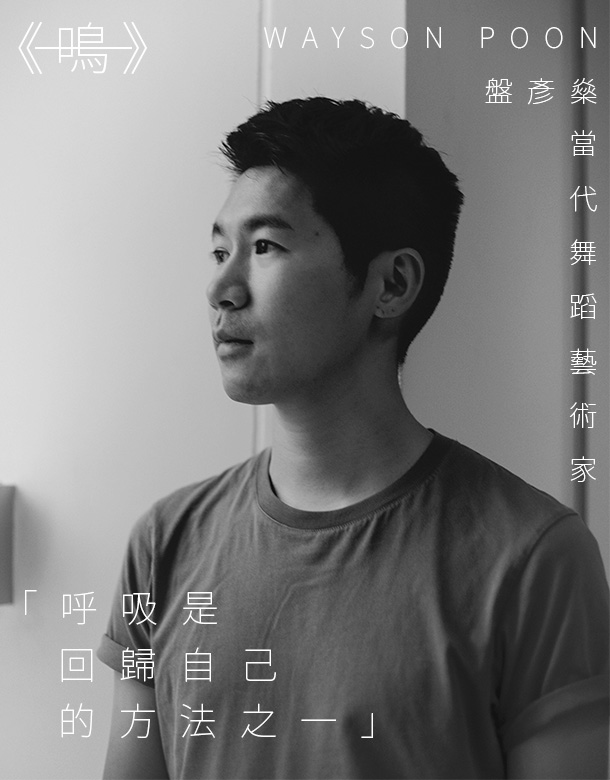

【呼吸哲學】當代舞蹈藝術家盤彥燊冥想中靈感爆發創作《鳴》 口琴放大呼吸、身體內觀 帶領觀眾共同經歷和感受

來到後疫情時期,不經不覺已戴上口罩呼吸了三年,車水馬龍的彌敦道充滿廢氣與懸浮粒子的污染、春日回南天潮濕時的霉味、下雨過後清晨的草青味,或是嚴冬中呼吸時鼻腔總會被寒冷的空氣弄得刺痛,大家還記得這些嗎?呼吸,是我們與生俱來的能力。疫情期間,我們不僅呼吸變得困難,當代舞蹈藝術家盤彥燊(Wayson Poon)更有感生活的不確定性及人與人距離的拉遠,使人變得無力及不安。他把這些感受轉化並投放到作品《鳴》,嘗試與觀眾共同體驗重獲自在的感覺,讓當代舞不再是遙不可及的藝術,而是能夠連繫觀眾生活的橋樑,重新喚醒大家活在當下、學懂感恩。 你有多久沒有好好呼吸,聆聽屬於自己的心聲了? 身體乃靈魂之家 五感之中,人類最先發育出來的是聽覺,早在母親的肚內時透過羊胎水的導聲已能聽到這個世界的多姿多彩,而聲音又有甚麼特別之處呢?Wayson指根據道家的文獻,在練習太極導引時知道不同的呼吸聲音能對應五臟六腑,不同的呼吸頻率和節奏亦代表各種心理狀態,而這正正是大部分人容易忽略觀察自己的方法,他說:「現代人多了着重身心靈和冥想,其中聆聽呼吸是回歸自己的方法之一。」 《鳴》的四位舞者,他們嘴唇貼上八孔口琴,透過不同舞蹈動作的力度帶來呼吸變化來吹奏口琴,加上隨體溫變色的服裝,把肉眼看不到的身體變化具象地呈現,Wayson希望透過它們把內在作出一個比較明顯的外在延伸:「把呼吸變成能看見、聽見的感受。」進入昏暗的排練室,觀眾的目光集中於聚光燈之下,除了因舞蹈動作而產生的身體與地板的摩擦聲和微量的音樂聲外,剩下的就是一片寧靜,此時觀眾五感的敏感度(Sensitivity)會一同增強、放大,跟隨作品推進,進入Wayson製造的空間,感受不同的呼吸狀態,了解其呼吸哲學。 與Wayson過往的作品相較,以呼吸為主題的《鳴》以口琴和溫感衣把呼吸等內觀變化具象體現,讓觀眾更容易明白和進入他創造的劇場空間內,他說:「以前常常有觀眾和藝術評論員表示很難感受我的狀態和作品,希望這次能拉近彼此之距離。」 《鳴》之發想 Wayson的作品靈感常常來自其人生經歷的啟發,像《夜奔》是他於2010年至2014年遊走香港與北京時,尋找心安之處才是家的心理狀態;而其最新作品《鳴》則是其生命觀察和自身實踐的作品。去年9月,Wayson參與了香港靜觀中心的10天坐禪活動,除了要交出所有電子器材,期間就像電影《再單身遊記》(Eat Pray Love)中女主角參與的冥想課一樣,不得與任何人有眼神交流和聊天,Wayson回想起也笑言自己不乖:「我其實是在冥想期間想出《鳴》的框架。」他笑言,靈感稍縱即逝,趕緊在冥想時間結束時奔回房間尋找紙筆,續言:「很難得在房間找到口罩盒,我便撕下一角伏在地上寫下腦海中的影像。」 蜻蜓 | 瑜珈 | 呼吸 雖然《鳴》的創作看似與無法盡情享受呼吸的疫情密不可分,但其實即使在疫情未曾出現之際,人生成長之路也有很多壓力和未知而造成呼吸困難,或忍不住下意識的重重呼出一口氣,彷彿把所有不如意如化成二氧化碳,呼出體外:「人到某一個年紀,便要開始回應自己的責任。」Wayson表示,自己沒有來自家庭的經濟負擔,但每個人的社會關係和責任是剪不斷理還亂。2018年,他意識到自己需要回應責任而不能再經常繞着地球到處跑時,便感到壓抑和無法自處,決定走到山上尋找另一種移動性,以解困在身體裏靈魂的騷動不安。 走在山上的Wayson,吹着微風、感受灑在身上的陽光,偶然的某個頃刻,他發現到靜止在空中的蜻蜓:「好得意,牠的飛行頻率是『啪啪啪啪啪』的拍翼再乘風停留,很像引導瑜珈的Breath of Fire(火呼吸)呼吸練習。」所謂的火呼吸,即是進行急促的吸氣和吐氣,而且每個呼吸也需要平均,完成每次練習便以深呼吸作結,與蜻蜓的飛行模式異曲同工,簡單進行後便可以讓頭腦變得清醒。然而,這個呼吸練習對稱得上是半個呼吸大師的Wayson也不容易,他笑言:「每次做完練習躺下時,也有一種解脫的感覺。」但原來這麼累人的練習,卻是大自然某些生物的本能,像是小朋友的校外學習一樣,Wayson透過是次觀察便決定把創作扣連生活上的事物和共同經歷,令舞者和觀眾對作品更易產生共鳴 —— 這就是《鳴》的創作理念:「用舞蹈一起經歷和探討呼吸,即使離開劇場後也能繼續感受。」 呼吸、當代舞蹈,或許對一般人而言也是難以理解,Wayson坦言:「其實有時候舞蹈本質是beyond logic。」學懂和明白是更深層的領會,而欣賞《鳴》最重要的是用心感受自己的內在狀態,他說:「作品大多時候也是陪伴大家一同經歷和思考。」這一刻,Wayson邀請大家走進劇場一起思考: 我的呼吸是甚麼呢? 文:Hoiyan|攝:Mak 《鳴》 日期:2月17日至18日* 時間:晚上8時 地點:西九文化區藝術公園自由空間大盒…

【年少迷妄之歌】西九Livehouse冬日音樂圍爐取暖 The Glass Band X Ragpickers唱出人生味道

「燃點香煙飲啖酒,所有不快都溜走。」潮文中有一句這樣的對白,不知道故事中的主角是否真的被Kelly罵醒。然而,人生中不知道被父母、老師、上司罵了多少次,但年少輕狂的我們仍然不曾被罵醒,繼續用自己的方法探索人生,而有些人則喜歡把心中迂迴的想法化作旋律與歌詞,哼哼唱唱的與大家一起圍爐取暖。今個星期六,把尼古丁換成音樂,來到西九自由空間集酒吧、餐廳及音樂表演場地於一身的留白Livehouse,聽聽The Glass Band和Ragpickers拾荒客一起逃離鬧市走進音樂世界,喝一口「五味雜陳」,在酒酣耳熱之際沉澱人生滋味,探索未來。 上半場由The Glass Band率先開唱,陣容為主唱顏培珊Shandy Gan、結他手Michael Chan、低音結他手Jackiz Tsang及鼓手Nate Wong。Shandy曾為多部港產片製作電影歌曲,包括黃浩然《點對點》中的原創歌《點對點》及《香港漫遊》,亦有重新演繹經典作品《早班火車》和《冷雨》;此外,票房收逾千萬的《緣路山旮旯》亦是由Shandy任音樂總監,創作電影同名主題曲及翻唱《早晨》。 下半場交給Ragpickers拾荒客接棒,陣容有雙主唱Michael和Himsonz、鍵盤手 Watergold、結他手 Shroom、低音結他手 Jerry 及鼓手 Po。在他們的音樂之中,樂迷可以發掘到Cantopop的另一面,享受融入了R&B、HipHop的廣東歌。 《在酒醒之時的五味雜陳──聲無止境》 日期:12月17日(星期六) 時間:晚上9時至10時50分 地點:留白Livehouse(西九文化區 藝術公園自由空間 )

【合家歡的藝術慶典】人人三日聚 疫情下的藝術交流

我們與家人、朋友的相聚時間在疫情下越見可貴。防疫措施放寬已有一個多月,除了相約吃飯、看電影和逛街外,適逢博物館重開也可以去看看藝術展或參與藝術活動,以不一樣的方式為難得的相聚時光帶來與別不同的體驗。 西九文化區的M+博物館為了幫助大家在疫情下捉緊放寬的相聚時光,將在6月17日至6月19日,一連三日舉辦「人人節:在一起」。透過與親友參與不同的表演、導賞團、工作坊及活動,增加大家的藝術交流,從而重新連繫人與人之間相聚的溫暖。當中包括了表演項目「島嶼與樂土」、導賞團「青年聚點:不只「打卡」,還可以看看建築」、工作坊「紀錄一瞬間」及即場參加活動「我的M+圖案」等。 熱愛音樂的人不容錯過表演項目「島嶼與樂土」!由M+聯同推廣香港新音樂的「搶耳音樂」,邀請兩位擅長營造迷幻氛圍的獨立唱作人Yuki Lovey及CHOR,透過音樂回應M+展覽「香港:此地彼方」。這不只是普通的音樂表演,而是結合延展實境(XR)的音樂錄像來引領觀眾探索理想島嶼與未來樂土。更會由身兼文化學者和作者的米哈主持討論環節,探討表演者如何以音樂表達主題,以及XR技術怎樣加强觀眾的視覺體驗。活動需預先登記,如未能親身出席也可到大台階及M+ YouTube頻道觀賞實時直播! 年輕人玩社交媒體都不忘上載「打卡」照,這早已成為很多人的日常指定動作。但當大家到訪M+打卡時,又有否曾經注意到M+大樓別具一格的建築特色呢?導賞團「青年聚點:不只「打卡」,還可以看看建築」就邀請到建築師吳鐵流聯同「M+青年部」成員,與大家一同探索博物館的「打卡」熱點。他們將引領參加者觀察大樓的物料運用和空間設計,藉此解説建築與光影結合的關係。拿起你的照相機,發掘更多值得捕捉的角度,並欣賞博物館獨一無二的建築特色吧!此後「打卡」不再只是記錄,更多的是觀賞體驗。此活動專為十六至二十四歲的青年而設,大家捉緊機會參加了。 上面的活動都有年齡限制,而互動工作坊「紀錄一瞬間」就適合任何年齡人士了!我們會因為想記住深刻和觸動的時刻而記錄。除了眼睛看到的、指尖碰到的,我們還能從哪裡,發掘到更多值得紀錄下來的事物?工作坊中,大家將與受障攝影師鄭啟文,一同遊歷四周。運用手機的相機鏡頭配搭日常物品作小道具,在「尋常」景物中探索「不尋常」的觀察角度,紀錄當地當刻獨一無二的發現。更能在體驗過工作坊中以受障人士的角度,從殘疾經歷中萌發的創意和觀點角度去攝影,從而對受障人士有不同的新看法。 說到M+就不得不提及「我的M+圖案」,一個無需預約,任何年齡人士都可即場參加的活動。活動由「M+青年部」及Milkxhake設計工作室以博物館的建築結構、內部設計、字型等視覺元素為切入點,將這些元素變化成不同線條、形狀和紋理,透過大家去以不同配搭,去拼貼出參加者心中的「M+圖案」蓋章。從而啟發大家以不同的角度觀看M+的建築設計。蓋章更可即場壓製成襟章,大家就可得到專屬的M+圖案了! 「人人節」的活動包羅萬有,不論任何年紀、能力或來自甚麼背景,你都能找到為你而設的活動。透過不同領域的創意工作者與大家一同從多角度探索習以爲常的事物,啓發每個人從創意中以開放的態度,去應對生活中的各種變化。 【人人節:在一起】 日期: Jun17 – Jun19 (星期五至日) 地點:M+ 博物館(西九文化區博物館道38號) 詳情:https://www.mplus.org.hk/tc/events/community-festival-joining-hands