【真‧文青發源地】 北角繼園大宅拆卸半世紀文化氣息不減 文人聚腳地 張愛玲都是街坊?

現在沿北角 電照街走上繼園街,可以見到大型豪宅屋苑柏蔚山,其實這𥚃從前也有一座傳統三進庭院大宅建築「繼園」。30 年代,廣東陸軍上將陳濟棠的兄長,陳維周,也即是現代香港著名教育家陳樹渠之父,舉家來香港定居,為了安頓家人,在 1941 年,他把大塊北角地買下來,興建私人大宅「繼園」。繼園的建築風格參照中國傳統紅牆綠瓦,內𥚃設有山水亭台,景緻優雅,作家司馬長風曾在散文集提及:「繼園的建築非常別致,外形四四方方,像一座中古歐洲的城堡,可是四角的綠瓦飛簷,以及鑲有汗白玉,欄杆的迴廊,紅磚砌成的圍牆,則又純粹是中國風。」據說,這個庭院大宅全盛時期有陳家百餘人居住,一直到 70 年代,才被拆卸並改建成私人樓宇。

北角文人雅士雲集,詩人戴望舒、作家蕭紅等都是北角街坊。而紅學專家宋祺夫婦、作家司馬長風及京劇演員孟小冬就曾經居於繼園街,相傳著名作家 #張愛玲 旅居香港期間也曾居於繼園街輝濃臺。不過,根據宋祺兒子宋以朗後來所指,張愛玲當年只是常到宋家、繼園作客,未有長居於繼園街。她 1954 年在香港的真正居所,大概如《對照記》所說,是北角英皇道,而其最為人熟知的黑白旗袍人像照,就攝於北角蘭心照相館。儘管真相終於大白,但現在一講到繼園街,還是有不少人立刻想起張愛玲呢。

相關文章

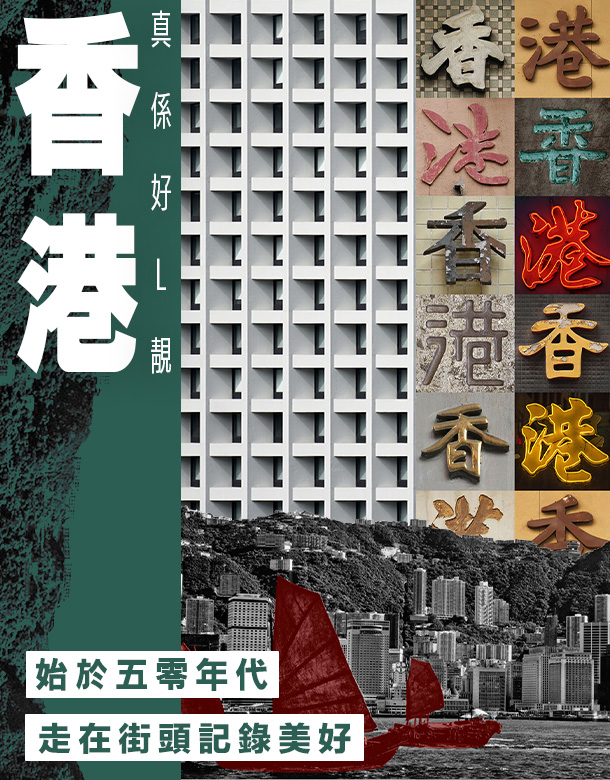

【美麗舊年華】 9位攝影師《香港街頭》聯展 記錄五零年代至現在的人事物 思念香港美好年代

你記得嗎,香港是一個以樸實小漁村起家的國際城市,獅子山精神繼承了一代又一代,美好年代的遺物日漸消失,霓虹燈、招牌、充滿集體回憶的地標建築,大部分也遺留在歷史回憶,等待被時間洪流沖走飄遠。在看IG的我們大多都不是生於逾半世紀前的五零年代,不如一起乘坐時光機回到過去,咔嚓一聲就出發! 文:Hoiyan|攝:Jack Chu 小漁村時代 從前香港是一個小漁村,就如教科書上寫的三面環海、水深海闊,事實上從前元朗還有種植稻米,在小欖路段還有一個建於1975年的海水化淡廠,雖然現在已被廢棄,但當年曾經是全世界規模最大的海水化淡廠。正正是人們不計勞苦的打拼精力,加上豐富的天然資源,才能讓我們一步一步的走向國際,成就日後的成就。 從攝影師Robin Moyer的作品中,便可以看到七零年代中後期至八零年的香港,感覺就像是聽着嫲嫲或爺爺說着他們年輕的故事,當年的他們還是充滿生機和活力,也曾青春的奮鬥活着。 五光十色的霓虹街道 在這片地土,其中一個美談風景便是五光大色的夜景,九零年代的油麻地、彌敦道、夜總會,只要一抬頭便能看見各個充滿特色的招牌,整條街道猶如遊樂園的燈光匯演,好不吸引。自去年起,至今政府安排拆卸或維修的招牌超過1,700個,深水埗的「南昌押」外的「蝠鼠吊金錢」、「梁添刀廠鋼刀招牌」,城市逐漸褪去舊日的影子,她的靈魂是否仍依舊不變? 攝影師Keith Macgregor在八零年代中拍下過去繁華的香港,若想重溫舊夢,只能賭物思人。而攝影師Michael Kistler再20餘年後再次記錄下現在的香港,其中一張「祥勝押」霓虹招牌倒影在的士車頂,獨特的攝影技巧彷如寓意招牌的倒下。 疫情的距離 籠罩在疫情之下的生活足足三年,口罩、消毒洗手淚、檢測棒、PCR、RAT等等,都是我們的日常,相信每一個單字都能勾起你的一段小故事。攝影師Jason Au攝於2020年的《Social Distancing》巧妙捕捉到光影下的人,精準的說出這段時期人們之間的距離。 過去與現在 時光飛逝,就像多啦A夢的時光機,穿梭千年不過一眼,看這些照片已讓我們穿越橫跨了70多年,舊香港的一切會讓你感到陌生還是熟悉?攝影師何藩的兩幅作品《Old Street Kaleidoscope》和《Dreamscape》以重曝技巧,把1955年和1962年與2011年及2010年的香港拼砌,這片土地的吸引之處想必正是每個人用汗水築成的故事。 正如Romain Jacquet-Lagrèze的《Hong Kong Bound》,作品用多個不同材質、不同地方、不同字體的「香」與「港」拼砌,像是這個地方正是有不同的香港人的努力,才讓我們的家變得這麼可愛。 攝影師: Fan Ho | Greg Girard | Keith Macgregor | Robin Moyer | Walter Koditek KC Kwan | Romain Jacquet-Lagrèze | Michael Kistler | Jason Au 《香港街頭》聯展 日期:即日至4月16日 時間:星期二至日早上11時至傍晚6時;星期一及公眾假期休息 地點:Blue Lotus Gallery(香港上環磅巷28號地下)

【與AI的距離】拒絕後製 探索建築空間幾何 在城市尋找靈魂的意大利籍攝影師:藝術是了解真相的途徑

生活在香港這個五光十色的都市,你我的眼睛都看慣千變萬化的事物。彈指之間,透過AI、midjourney,甚麼畫面都能「造」出來。但,倘若我們回歸基本,影像在快門按下的一瞬間即被凝住,不作改動,你又會否不適應?居港19年,意大利出生的藝術攝影師Roberto Davolio堅持只用實體濾鏡,拍攝後不用Photoshop,攝下一幀幀疑幻似真的相片,「Boundary between what is real and not real is so close, we cannot tell the difference anymore(真假的界線很近很模糊,我們根本不能再分辨真偽)」。真真假假,你又懂得分辨真實與虛幻嗎? 文:Heidi Wong @heidi.is.strong | 圖: @roberto_davolio、Heidi Wong Roberto已經從事建築行業超過20年,他的創作靈感亦與他的建築學背景有關,希望利用攝影探索「心靈」與「空間」的共生關係,並挑戰大家對周遭建築物的觀察視野互動。在Roberto眼中,攝影是一種藝術,而藝術於他而言,是了解真相的途徑,「the closer you are, physically and emotionally, the better chance to experience and understand reality. (你與那環境越接近,不論是物理上還是情感上,你就有更大機會體驗及理解現實)」。 真實濾鏡 造就色彩變幻 正因為Roberto的作品於肉眼能見的真實景色差距甚大,曾有人質疑他並非沒有經過Photoshop「執相」。Roberto強調自己一按下快門按鈕後,所有相片都不會再後製,又形容攝影時候放置濾鏡是一個「intellectual

【重新想像域多利監獄】沉浸式域多利監獄體驗展《數碼熒房》 5大AR擴增實境遊歷大館

很久以前,香港的監獄是男女同囚,而且沒有把重犯與一般犯人分囚,直至1841年英國政府參考了美國費城東州教養所的監獄設計,興建了亞洲首座以「放射式」設計的監獄–域多利監獄,即以中心點分別左右延伸南北兩座監倉,並開始按性別、國籍及犯罪嚴重程度來進行囚禁。後來,日本亦有派建築師來港勘察,可見這座監獄對亞洲後代監獄興建的深遠影響。今天,雖然這座放射式監獄已成歷史,只留下部分建築,為了讓大家以建築、設計和歷史角度去欣賞它對香港發展的影響,大館邀請了新媒體藝術家曲淵澈和吳子昆共同創作全長30分鐘的沉浸式影像體驗《數碼熒房》,觀眾可以不一樣的方式感受並打破對監獄的既定印象。 觀眾首先走進F倉展室,觀看全長30分鐘的沉浸式錄像作品 — 監獄被分拆成放射線條,帶領觀眾的視覺穿梭監獄每個角落,然後再進入囚房、廚房、操場等,再配合不同生活的聲音配樂,加強大家對監獄生活的想像。。而觀眾也可以一邊觀看,一邊與不同場景互動,趣味倍增。在嚴肅的監獄,藝術家為大家製造了小驚喜,螢幕上不時出現小貓咪,考考觀眾眼力。 《數碼熒房》第二部分就包括五個擴增實境(AR),分別在監獄操場、囚室、監獄邊界和派藥房。以前的囚犯需要排隊向獄卒領取精神科藥物,參觀者可以透過AR,感受囚犯們當時的生活。 大館希望藉著數碼科技,重新想像及演繹香港的歷史建築,把它們的演化過程呈現觀眾眼前,揭示這些建築背後的理念,從而令觀眾更深入認識大館的文化古蹟背後的價值。 大館「數碼熒房」展覽 日期:2月17日至3月16日 時間:上午11時至晚上7時,每30分鐘一場,最後一場為6時30分 地點:大館F倉展室

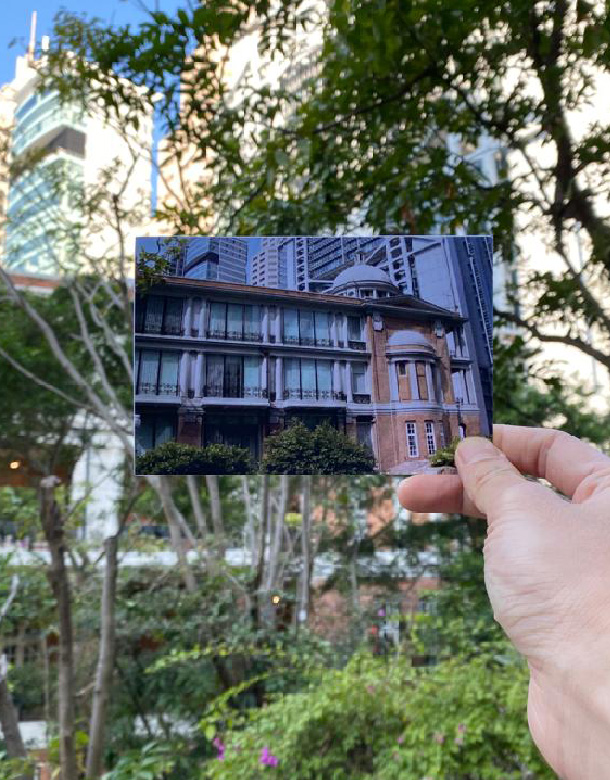

【城市出走】香港街道與建築 一次寫生與攝影之旅

香港雖然是一座小小的城市,不同角落也有獨特的風味,太子、深水埗可以看到香港的土根生活、港島一帶則看到英國殖民的影子,你有花時間好好細看嗎?今個週末,建築署舉辦了「城市寫生」工作坊,大家可以用不一樣的遊歷方式出走香港,利用手下的畫筆繪下自己心中獨一無二的香港。此外,這個工作坊還有專人指導,不論是大人小朋友也適合參加。 另外,喜歡攝影的朋友也不要錯過「疊影香港」城市留影活動,參加者可以領取一套9款印有不同年代的香港地標明信片,然後親身再到相片的地方一遊,再舉起明信片與實景合照,上載至社交媒體再標籤#公共建築25載、#PublicArchitecture25A,便可以讓更多人看到香港的不同面貌。 「城市寫生」工作坊(一) 日期:2月18日 時間:下午2時至4時45分 集合地點:港鐵中環站K出口 繪畫景點:展城館 「城市寫生」工作坊(二) 日期:2月19日 時間:下午2時至4時45分 集合地點:港鐵中環站K出口 繪畫景點:香港大會堂 明信片領取點:香港大會堂、展城館、元創方、綠在灣仔

【建築師.建築課】「建築遊人」許允恆開箱香港之最 嚴選五大最高、最貴、最長摩天大廈

在香港這個城市穿梭時,把一幢幢的摩天大廈看在眼裏,它們是讓你喘不過氣的石屎森林,抑或是能引以為傲的東方之珠呢?建築好壞,並不是以造價來判斷。「建築設計應以人為本,由用家第一身出發去感受是否適合。」港、英註冊建築師和建築專欄作家許允恆解釋。說:他嚴選五幢香港之最摩天大廈,教我們如何欣賞屬於這座城市建築的美。 1. 滙豐總行大廈 位於中環皇后大道中1號的滙豐總行大廈,1986年落成,由霍朗明(Norman Foster)建築師設計,造價52億,是當時全球「含金量」最高的單幢大廈。這幢47層大廈高180公尺、室內樓面面積達10萬平方尺。 大廈建築採用「衣架型結構」的新嘗試,內部採用無柱式樓板結構,所有支撐結構也建於大廈外部,例如外牆標誌性的三角形結構,就發揮了承載結構負荷的作用,這個設計大大增加室內建築空間。此外,大樓樓頂有一個40公尺高的中庭,頂端放著一組巨大的鏡子,通過一個明亮的凹坑將陽光反射下來,穿過中庭直達公共廣場。這種設計最大限度地利用了自然採光,有助於節約能源。 2. 中銀大廈 中銀大廈位於金鐘花園道1號,1989年啟用時是香港最高的建築物,樓高70層,加頂上兩杆的高度,共有367.4米。 中銀大廈由著名華裔建築師貝聿銘操刀,大廈建築特點,是由四個不同高度結晶體般的三角柱身組成,呈多面稜形,此設計讓大廈減少使用30%的鋼根和20萬的燒焊費用,最終在沒有超出11億元預算下完成。 3. 花園道三號 花園道三號(前稱花旗銀行大廈),1992年建成,由建築師嚴迅奇設計。大廈與中銀大廈一同坐落於花園道,由於建成年份較晚,位置亦於中銀大廈之後,故大部分海景被遮擋,所以嚴迅奇把大廈設計為縱橫東西兩翼,東翼設計成弧型,西翼則為梯型,主要望向香港公園,同時保留部分海景。 4. 北京道1號 北京道1號由許李嚴建築師事務有限公司設計,外型猶如一艘航行中的帆船,獲得2003年香港建築師學會全年建築大獎。另外,大廈設計加入環保元素,頂部安裝太陽能發電板,為全港第一幢安裝太陽能發電板的商廈。雖然外型吸晴,但大廈在圖積上又長又窄的內部設計並無優勢,幸好建築師成功把其缺點轉化成優點,把部分樓層租用為餐廳用途,絕大部分座位都能欣賞到維港的絕美景色。 5. 環球貿易廣場 位於尖沙咀柯士甸道西1號的環球貿易廣場由KPF建築事務所任設計建築師,王歐陽(香港)有限公司任項目建築師,大廈樓高118層,是全港唯一超過100層的建築物,全球高度排名13。為了天然採光達至環境保護,天際100觀景台為全球首座採用雙層玻璃幕牆建造;而大廈到達最頂層的升降機並不需轉搭,是直接由地面直接爬升約475米至118層,為全港最長移動行程的升降機。 香港很多建築物也出於名師之手,只不過建築美學和巧思並不容易參透,此時我們需要的是一盞明燈--建築師許允恆曾參與世界各地包括香港(圓方、APM、I-Square等)、北京、倫敦、南非、聖彼得堡等地的建設項目,先後出版8本有關建築的著作,而他將會在11月17日起一連5個星期四以「港築‧賞析」為主題開課,分別會以香港作背景講解「摩天大廈」、「商業建築」、「大型公共交通建築」、「歷史活化建築」及「體育建築和學校建築」。最後一課12月18日為導賞課,結集多5堂的知識與建築師許允恆一起走出課室,實地考察香港的建築。 【開方講堂】港築‧賞析 課堂 日期:11月17日、11月24日、12月1日、12月8日、12月15日 時間:7.30pm至9.39pm 地點:英皇道75-83號聯合出版大廈25樓 備註:如有需要可以安排Zoom上課 詳情:http://bitly.ws/wChQ 【開方講堂】港築‧賞析 導賞課 日期:12月18日 時間:2pm至4pm 集合地點:中環皇后像廣場女王銅像 參觀地點:香港中環、金鐘的建築考察 圖片來源:網上圖片

【方俊傑】:上網感慨香港演唱會

說出來,好像自揭不夠專業。我選擇誠實。即使曾經算做填過幾首粵語流行曲的歌詞,自問對音樂一竅不通,興趣也不是特別大。至少,看演唱會,我從來不太熱衷,真正有興趣的,不超過十個歌手,其餘絕大部份看過的演唱會,也是為了陪伴女朋友,或者受到邀請不好意思推卻。 人就是犯賤。個個月有幾個演唱會可看的好日子,你不懂珍惜;一年看不到一個的時候,又懷念了。疫情期間,演唱會活動全面停頓,大家一齊閉關,沒有太大感受;來到英國,大家搶MIRROR演唱會飛搶到興高采烈,自己無法參與,才知道香港的演唱會還是有些重要性。同性相拒的MIRROR尚且如此,不敢想像異性相吸的COLLAR開騷時,會不會發了癲一樣飛返香港求人讓票。或者,你會說,2022年啦,呢位先生,在古墓睡了十六年嗎?今日的演唱會,好多時候設有網上直播服務,不用親身去紅館去九展,留在曼城的睡房,一樣欣賞得到。不用加入歌迷會,不用買保險,不用見到朋友搶到飛沒有送一張給自己便悶悶不樂呼天搶地。只要你有Wi-Fi。 我說,我沒有私人家庭影院,沒有高音甜中音準低音勁的名廠音響器材,得部電腦,用來煲劇也嫌影音質素差勁,別說用來欣賞需要感受現場氣氛的演唱會,就是拿來播《壯志凌雲:獨行俠》甚至《光年正傳》,也是浪費。網上看演唱會,我不如開個Apple Music,或者買隻CD播來聽?還有CD這回事的話。在英國接近一年,想買飛看Adele,買飛看Coldplay,是真的。沒有考慮過上網,然後對住螢幕鼓掌、跳舞與大合唱。 直到岑寧兒宣佈開騷。太太是岑寧兒歌迷,煮飯時聽,揸車時聽,沐浴時聽,我或多或少也耳濡目染。的確是一把扣人心弦的聲音。而且,覺得像岑寧兒這類以歌藝取勝的歌手,演唱會多數較為靜態,會比較適合網上欣賞。現場氣氛未必很熾熱,關了房門拉下窗簾,也可以做到接近效果?說不定比去現場觀看更自在,至少,保證身邊不會有一對小情侶不斷談心,說說前一晚吃的牛扒有幾好味,散場之後去百佳好還是去維多利亞更開心。也真夠神奇,網上睇騷竟然更加專心,合上眼,真有身處現場的錯覺。為何要合上眼?因為主辦單位太好心,在畫面上加插了歌詞的字幕,於是,加了一點卡拉OK feel,減了一點現場感。換了是另一個歌手,我肯定覺得多此一舉,放在岑寧兒身上,放在回歸廿五年之前的六月,一絕。我不是說岑寧兒的發音不準確,要看歌詞才明白她唱了甚麼;只是,有聽過她的作品,大概也會知道她有很多歌曲的內容也跟移民或離鄉別井扯上關係,對於身在異地的聽眾來說,無疑是一份寄託一份宣洩。太太感性,易哭,那一個下午,哭到不停,如果身處現場,應該會騷擾到附近觀眾。在自己的家,不怕。 八月,太太另一心頭好林家謙又會開個唱,希望一樣照顧到海外人士需要吧。在好多人心目中,香港還值得留戀的地方,已經所剩不多。