【不散之筵席】:承載回憶的味道—鹽焗雞

近期上映電影Wes Anderson執導的“The French Dispatch” 《法蘭西諸事週報》,講述的小報故事中,有一部分是由Jeffrey Wright 飾演的飲食專欄作家,描述一篇《The Private Dining Room of the Police Commissioner》作品。

雖然電影這穚段講的是飲食專欄,但沒有太直接對美食的描述,不過,我卻認為這一段最能感動我。其中故事一段提到那位移民到法國多年的廚師,因發現未食過的味道而感動落淚,亦掀出一縷輕煙般表述出來的鄉愁。

相對新的味道,記憶的味道似乎更能得到共鳴,但記憶中的味道是怎樣來的呢?

這電影令我想起一段經歷,小時候到吃自家製用鑊炒盬焗出來的鹽焗雞,長大後一直很困惑為何街外餐廳的鹽焗雞沒有「鹽焗」的味。在家居隔離的一段日子無所事事,請教長輩用鑊整一次,把雞放入高温的鹽堆中後不到三分鐘,滿室都是那雞皮和鹽加上高温後產生的焦香味,我閉上眼睛,馬上回到了兒時片段中,不禁莫名地落下淚來。

那次的成功令我重獲自由後,再焗了一隻,直送到因疫情無敢外出的姑媽姑丈家。二人本身身體不算好,沒有雀局,不敢見孫仔孫女的日子令他們的生活失去色彩。本想他們也許也怕我入屋,我放下雞就離開,結果二人不但讓我進屋,還一起吃掉那隻雞,小時候我經常寄居在姑媽姑丈家,他們眼中我永遠是吃不飽的小孩,扯下左髀讓我吃,二人吃雞腳雞頸,見我吃完再扯下右髀塞在我手中,笑瞇瞇的看著我一口一口的吃,像在看甚麼精彩表演似的。

這一幕令我完全感受到食物、人和回憶之間的關係,並非名廚大師能給予的,我不敢說我們家的鹽焗雞是超級秘方,但承載著那無法言諭的情感,令一隻雞無限昇華。正如這電影的好看,並非這因為這週報有多華麗高雅、故事有多贊人熱淚,而是每一個角色的真實情感。

記得小時候我們吃提子味吹波糖,明明從未吃過那味道的提子,卻十分接受,直至吃到人生中的第一粒巨峰提子,才頓悟那味道的來源,明明不喜歡那糖果味,但偶爾嚐到,也會回想小時候的簡單可愛,如大家想到更多這類例子可留言分享,在即將迎接的節日中,嘗試用回憶中的食物温度來取暖渡過。

相關文章

OASIS|余拜仁:由金鐘出發,兩個鐘時間,你最遠可以去到幾遠?

導遊馬泰星和演員陳小燕在金鐘上車,經過會展、紅磡、旺角東⋯⋯卻無法抵達心中目的地;定神一看,車外飄揚著的是俄羅斯國旗!同行人甚至包括十九世紀俄羅斯文學巨匠契訶夫?一個個俄羅斯人陸續上車、一幕幕荒誕情境接連上演,由世代矛盾、男女情愛,到主僕角力、政教紛擾,包羅萬象;同是天涯二人行,從香港到俄羅斯,這趟超現實旅程到底如何收科? 香港話劇團最新創作《從金鐘到莫斯科》就是由這一架奇幻列車開始,劇團藝術總監潘惠森(潘Sir)親自擔任編劇及戲劇構作,從大文豪契訶夫的短篇小說中抽取養份,結合自己對此時此處的洞察和批判,寫成這齣「香港與俄羅斯」、「廿一世紀與十九世紀」、「戲劇與小說」、「喧鬧與靜默」、「劇場主義與現實主義」等等並置對讀的新作,既嚴肅,又瘋狂,極不簡單。 契訶夫棄醫從文,縱不懸壺,其濟世之心卻從未止息,改行執筆,他份外注重描寫俄國人民的日常生活,一邊嘲笑醜惡、一邊同情貧苦,筆觸尖銳同時不失幽默:《凡尼亞舅舅》描寫人對生命虛度的無力和掙扎、《櫻桃園》刻劃人在社會變遷中的得失和離留⋯⋯話劇團過去曾先後搬演這些經典劇本,讓香港觀眾感受到契氏文學的永恆生命力。 除了有契氏文學擔當地基,潘Sir亦在《從金鐘到莫斯科》中灌注了他自己對天地、對眾生的洞見,猶如樑柱支撐;須知道潘Sir素以觀察力深刻、創作力驚人見稱,尤其擅於為不同時空、人事,以至文本穿針引線,另闢閱讀觀賞蹊徑,例如話劇團不久前剛搬演的《親愛的.柳如是》,他便從明朝浩瀚歷史中萃取精華,聚焦於「秦准八艷」之首、著名歌妓柳如是身上,帶領觀眾望向大時代、看見小人物,充滿野心。 今次兩位大師展開一場跨時空、跨地域的對話,觀眾不但看得見十九世紀俄羅斯人的生活狀況,而且感受到廿一世紀香港人的生命脈搏,同時兩者又或明或暗緊扣著、呼應著,妙不可言;例如第二場的《審判》,父親因懷疑兒子偷錢而大興問罪之師,驚動了包括村長、神職人員,以及軍方人物,眾人爭相介入,有人強調「按本子辦事」、有人相信「浪子可回頭」、有人堅持「亂世用重典」,莫衷一是,及後發現失竊純屬誤會,本以為風波終告平息,誰知清白兒子仍遭責罰,皆因他直斥一眾長輩既無分辨是非能力,又要自恃權位妄議他人言行。 又如第四場的《託萊多的罪人》,一男一女正為「誰是女妖?」爭持不下,男子一口咬定女子就是女妖,誓要將她送往法院,女子質疑男子:「我話你係女妖!得唔得?」對方大聲疾呼:「我係男人!」女子反唇相譏:「點證明?」最終對話並無依循「真理愈辯愈明」方向發展,相反男子更大力動員同路人一同捉妖:「係男人都行出來!」最終合力將女子送上火刑刑場,一場獵巫鬧劇終於落幕。 好劇本難得一見,有緣落到好導演手上的話,更是彌足珍貴。話劇團今次邀請到資深劇場導演李鎮洲(C.C.)執導,這位五屆香港舞台劇獎最佳導演得主的技法豐富而純熟,為是次製作選定了首重想像力的風格:借助簡約舞台佈景和道具設計,加上精準肢體動作和場面調動,呈現包括「香港」和「俄羅斯」等多個不同場域,因此觀眾毋須依賴國旗國徽等顯性工具才能知道角色身在何方;與其追求像真,花上極大心神、耗費極多資源搭建實景,不如採取靈巧手法刺激觀眾想像,畢竟舞台上見得愈少,心目中隨時想到更多。 《從金鐘到莫斯科》存在很多感覺似遠又近、既荒謬又真實的故事情節:香港線方面,兩位小人物努力適應疫後生活,卻似乎有種「回不去了」的感慨;俄羅斯線方面,不少俄國人物都將「去莫斯科!」掛在嘴邊,相信成功去到莫斯科的話,一切都會好起來;看過契訶夫戲劇作品的人或者都會知道,「去莫斯科」實屬其創作中相當重要的精神象徵,例如《三姊妹》中的小妹就經常呼喚:「去莫斯科!去莫斯科!」不管最終能否成行,這個地方彷彿都能給予人一種希望、一股力量。「從金鐘到莫斯科」未必是個一看就懂的劇名,然而了解相關脈絡之後,似乎又能讀出更深長的意味;也許長路漫漫、也許困難重重,你又知否自己身在何方?

OASIS|余拜仁:亂世的「生存手冊」

出身「低下」,必定難成「大事」?一己命運已經顛沛流離,面對危在旦夕的天下,個人尚可如何?身為古代女性,除了相夫教子,還能為國爭光?明末清初名妓柳如是,身處歷史夾縫卻仍忠於自我:情路顛簸,她繼續愛情至上;國難當前,她堅持精忠報國,向世界說明「修身齊家治國平天下」並非男子漢的專利,小女子也可無愧讀書識字。 明末是個政治腐敗的時期,皇帝更替頻繁,宦官干政,黨爭激烈,同時江南受惠於經濟發展扎實根基,卻仍非常繁華富庶,其商業水平超越前朝任何時期,青樓妓院則是時代下的副產品,經濟愈好,數量愈多。「秦淮八艷」之一的柳如是正是其中一位才藝佳絕名妓,這位大時代下的小女子引起了香港劇作家潘惠森的注視,更啟發後者作出極具野心之舉:將四百年前的柳如是生平事跡搬上舞台,製作成三小時長劇《親愛的.柳如是》(《柳如是》)。 《柳如是》就如一面棱鏡,既可反射光線、又可分裂光源:正面,觀眾看到柳如是對個人追求的執著,包括男女戀慕與家庭幸福,在情路上跌跌宕宕又尋尋覓覓;側面,觀眾見到柳如是與身邊名士指點江山、青樓論政,以至親身介入一場一場政爭戰爭,為崇高理想獻身。國破家亡之際,有人殉國、有人屈節,生死懸於一線,忠奸繫於一念,要是身歷其境,你會如何選擇?自身、家庭、國族等主線支線縱橫交織,《柳如是》就是如此目不暇給。 生存問題,古今皆有:柳如是身處明清交迭之時,命途自是動魄驚心;置身廿一身紀當代社會,人們的抉擇又會否較為從容?如果以「生存」為題創造一本手冊,你期望有什麼內容?菲律賓裔編舞兼舞者Albert Garcia在澳門出生成長,近年旅居台灣鑽研當代表演藝術,並到包括香港等全球各地交流、創作及發表;邊界中進進出出、穿梭於不同國族,多重身分讓他對「生存」有了更豐厚的體會,並以此為起點製作《生存手冊:在狗、狼與水熊蟲之間》(《生存手冊》)。 台灣國防部2022年正式發布「全民國防手冊」範本,列明台灣一旦遭遇空襲,以至出現民眾受傷、停水停電,以及物資短缺等極端情形的應對方法,刺激了Albert對「生存」的好奇和鑽研,包括訪問各地移民、創作人及社會運動份子,了解其生存之道;《生存手冊》由Albert自身經歷出發,講述澳門回歸前後的政策轉變如何剝奪留澳菲裔人士的居留和醫療等權利,及後轉入手持菲律賓護照的他,這些年來在本地和海外創作旅途上遭遇的種種障礙及相應求生智慧。 Albert在《生存手冊》中帶來三段特色各異的舞蹈,感受其身體之美和力量情緒,同時有了前述鋪陳,觀者一邊欣賞到擁有多元身分的個體在舞台呈現「傳統舞」、當代舞及中國舞,一邊思索著「傳統」、「當代」、「中國」,以至更多有關身分的分類和標籤,人在不同國界與國族之間的流動遊走到底如何發生?誰比誰的空間更大更廣,當中原因又是為何?《生存手冊》是以小見大的作品,從Albert個人的心路歷程,觀眾有空間連結到自己的狀況處境,層層遞進,情理並重。 《生存手冊》於國慶前後在香港一級歷史建築中環藝穗會上演,完場後有觀眾慶幸自己沒有錯過:「此時此地看見這個作品,真是別具意義!」的確,香港一向都是福地,過去不曾有過太多極端情況,「生存問題」當然存在,更多人更多時候掛慮的(幸運地?)卻主要與「生活困難」有著更大關係;然而,放眼世界,「生存」議題愈來愈複雜,就算今天保了壽命,都無法肯定明日繼續有力氣、仍舊有憧憬,凡此種種都值得我們多一些思考、多一點關注。

OASIS|余拜仁:高手過招 一起尋夢

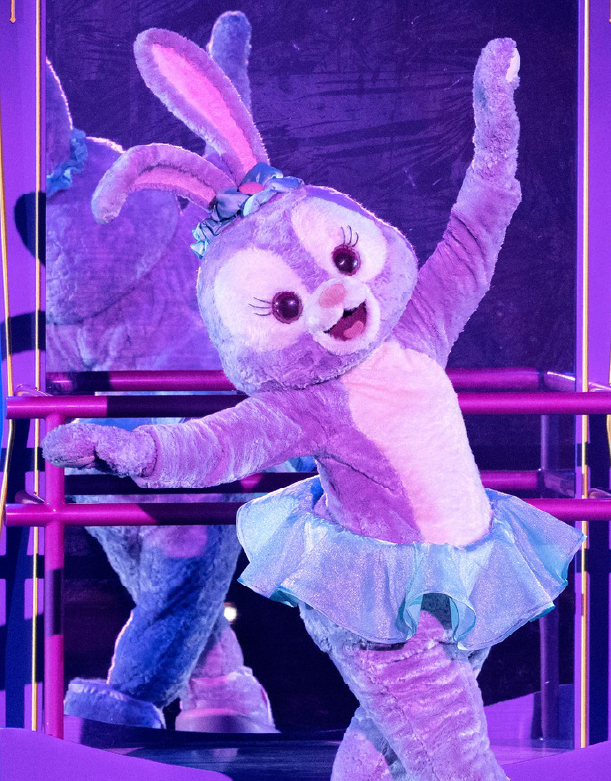

一連多天的長假期,香港到處都人頭湧湧,其中包括香港迪士尼樂園等著名景點更是擠得水洩不通,有朋友上周末一家四口到訪樂園,基本上每一款機動遊戲、每一間餐廳食肆、每一個演出節目都要大排長龍,其中樂園最新推出的限定版劇場表演「StellaLou夢想起舞吧」,當日的輪候時間更加達到兩小時,儘管苦候多時,但是朋友一家入場觀賞後都是讚口不絕,大呼值得。 劇場表演一向都是樂園的拿手好戲,其中《獅子王慶典》更是多年來歷久常新的熱門節目,一直保持極高水準,相信絕大部分到過樂園的遊客都有看過(甚至不只一次),樂園最近更加聯手香港旗艦藝團香港芭蕾舞團合力呈獻「StellaLou夢想起舞吧」,將StellaLou的追夢歷程放上舞台,由努力練習、克服考驗,到實現夢想,觀眾都有機會一一見證,過程中好友們Duffy、LinaBell與Gelatoni亦會沿途相伴,互勉同行。 迪士尼與港芭本身都是表演製作專家,今次兩大高手合作,可以說是集兩家之大成:演出既秉承了迪士尼劇場敘事結構清晰、節奏明快的優點,又結集了港芭極高水平的專業編舞技藝,讓「StellaLou夢想起舞吧」成為娛樂性與藝術性兼備的作品,觀眾一方面可以追蹤著主人翁的尋夢故事,一方面能夠欣賞到專業表演者的動人舞姿。今次合作前後歷經超過一年時間,包括原創主題曲、服裝、佈景及編舞設計等等,均是兩團人員的精心創作,港芭藝術總監衛承天(Septime Webre)形容,兩個團隊絕對是一拍即合,「StellaLou的夢想就是舞者的夢想:從小開始,多次跌倒,然後多次起來,繼續努力追尋目標,因此對於我們來說,很易取得共鳴。」「StellaLou夢想起舞吧」在本周五六日還有最後三日演期,每日演出四至五場,不論是迪士尼或港芭的粉絲,抑或是對藝術有熱情的追夢者,同樣值得留意。

OASIS|方俊傑:在英國突發飛蚊症

村上春樹寫過:我一直以為人是慢慢變老的,其實不是,人是一瞬間變老的。以前,我信一半,今日,我信十足。 話說,某日,正在超市無聊購物,毫無預兆地,右眼突然出現一片黑影,像有條頭髮絲弄不走。跟相識多年的舊同學訴苦,被嘲笑:「吓,飛蚊症,我一早有啦,有甚麼出奇?你今年幾歲呀?」 上網查一查資料,好像很尋常,年紀大,避無可避。不過,嚴重上來,也可以變成視網膜脫落。家族有人患上遺傳的視網膜色素變性症狀,不到我不擔心。明知在英國找醫生頗麻煩,還是去了預約時間。 原則上,應該先致電診所。按照之前的經驗,診所的電話,你沒有打上大半天,也不要妄想有人接聽。之前基於疫情關係,別無他法,現時一切復常,直接踩去診所好過。跟接待人員講解過情況之後,得到的建議是一般診所幫不到甚麼忙,倒不如快快去看眼科。 以為要去眼科醫院。不是,是去普通眼鏡鋪。診所附近有間眼鏡鋪,有個眼科醫生長駐。以為又要預約一大輪排排隊才等到空檔?居然話情況可大可小,要即時處理。比香港還香港。要滴眼藥水令瞳孔放大視力模糊不能駕駛,我架車就泊在門口,我建議不如再約個時間?還力勸我不如找個家人朋友過來代駕。這一份效率,久違了。 檢查過後,沒大礙,也沒有甚麼可以醫治,只能適應。講解得超級清楚,分文不取,跟去診所看症實在沒有分別。知道我十幾年前做過激光矯視手術,還要求我驗驗眼:「頂了十多年,差不多到期的了。你有駕駛的吧?驗清楚好一點。」簡單驗一驗,果然又有近視。我還以為是老花或散光之類。「你的近視再深少少,便不可以駕駛了。」之後,立即跟我預約時間,作一次深入的驗眼。 如果,我是學童,驗眼,不收費,配一副眼鏡,也是。在香港的話,去眼鏡鋪驗眼,基本上一定免費,無關年齡,在這裡,收了我四十幾鎊。所謂的深入驗眼,據稱需時四十五分鐘。四十五分鐘?在香港的話,夠驗四、五個客人了吧。實際情況,沒有花費四十五分鐘,大概廿五分鐘左右,是比較詳細一點,但流程也沒有太大分別。不是投訴不是抱怨,香港的慣例不代表全球通用,這一點,我很明白。 不過,英國的眼鏡鋪的眼鏡款式,少之又少,應該是事實。在倫敦市中心可能是另一回事,在曼城市中心可能也是另一回事,我拿曼城住宅區的眼鏡鋪,跟香港屋邨的眼鏡鋪相比,則是有所不如。好像主要做小朋友生意,成人款式,不是Tom Ford檔次,便是一跳跳到極老土的兒戲膠框。曾經有YouTuber建議在香港配好眼鏡才移民,這是肺腑之言。可能比叫你在香港先吃足半年沙爹牛麵早餐B才離開,更有建設性。

OASIS|余拜仁:你起咗筷未?

當通關安排都大致完全打通,香港社會都可以話係真正復常,於是乎近日走到街上,大家都可能開始覺得人頭湧湧,有啲返到以前旺區經常出現人車爭路嘅盛況,同時戲院又好、劇場又好,紅館更加係唔駛講,基本上唔同嘅演出都係場場爆滿,演出長做長有,其中近日最爆紅,買飛買到最多怨氣嘅可能就係「神神聯手」嘅《愛我別走》,雖然票務系統今次係相對暢順,唔駛由朝到晚「321」倒數,或者全日手動F5,但係當你見到自己個籌係排到十幾萬、廿幾萬,甚至六十幾萬,其實都係同樣萬念俱灰,繼續嘆句「睇場騷姐」。 《愛我別走》之爆,絕對不難理解,就算咩都唔計,單係一個「子華神」已經夠晒號召力,適逢佢本尊呢排都係紅運當頭,繼《飯戲攻心》後,另一擔大旗之作《毒舌大狀》繼續大破紀錄,就算明明係沉重而認真嘅正片片種,放喺農曆新年合家歡檔期一樣遇神殺神、再闖高峰;就算坊間偶有評論指電影「只係爽片一套」,以至部分法庭情節「離地」,結局放諸香港現今社會實況,更加似係睇緊「科幻片」,一樣無礙票房屢創新高嘅凌厲走勢,於是,部分觀眾睇完林涼水都仲未夠喉,想走入劇場睇埋黃子華去做一個同Time Traveler有關嘅舞台劇,都係情理之中、自然不過。 同時,香港劇場其實都好多元同繽紛,除咗《愛我別走》之外,仲有好多其他有趣表演節目可以選擇,《各位起筷》就係其中之一;不過,有言在先,嚟緊你睇到嘅並唔係一篇推銷Sell飛廣告文,事關截至開筆呢刻,一連16場演出嘅門票已經全部售罄,就算依家你想立即「補飛」購票入場基本都係無咩可能,不過睇完篇文至少你有機會認識多啲本地創作人同佢哋嘅作品,下次可能無咁後知後覺。 言歸正傳,《各位起筷》係由四位香港演藝學院紅褲子出身嘅演員聯手製作:麥沛東(麥東)、巢嘉倫(阿巢)、陳嘉威(Donald)同梁嘉進(Eric);喺普羅觀眾眼中,麥東應該係最為人熟悉嘅,早少少時間上演嘅《媽媽的神奇小子》,佢係入面其中一位神奇隊友;呢一排叫好叫座嘅《正義迴廊》之中,佢係叫人「屈我啦,屈我啦!」嘅唐文奇,其他三位同麥東份屬同屆同學,功底紮實不在話下,同時四人早喺學校已經非常投緣,畢業多年之後始終堅持一齊搞一台戲,台上台下嘅默契都應該唔駛擔心。 功底扎實同有晒默契係一回事,作品好唔好睇又係另一回事,仲要睇番好多因素:「受惠於」疫情,佢哋有長達兩年時間去認真籌備今次製作,單係劇本都寫咗兩個截然不同嘅版本,呼應番時代嘅變遷,其中執筆嘅鄭國偉係非常資深嘅編劇,作品早已獲得不同殊榮,其中《最後晚餐》就以黑色幽默手法寫出低下階層喺生活中嘅掙扎,精準有力;至於執行導演一職就由新銳盧宜敬擔任,雖然佢前年先啱啱喺香港演藝學院畢業,但係已經憑住畢業作品《金龍》獲得校內傑出導演獎,並且同時獲香港舞台劇獎最佳導演(喜劇/鬧劇)同香港小劇場獎最佳導演嘅提名,令人眼前一亮,值得持續留意。 單喺牌面上睇,已經完全理解就算沒有鋪天蓋地宣傳,《各位起筷》仍然可以收穫一票難求嘅佳績,所以睇緊篇文嘅你,今次走寶都唔緊要,下次帶眼識貨就好。

OASIS|紅眼:《隱閉中年》:把一台原廠紳寶改裝成雪佛蘭

雖然都是法庭劇,但《毒舌大狀》和《正義迴廊》故事主題相距甚遠,除了票房數字成績,確實沒有很大的可比性,正如周冠威的賀歲喜劇《 1 人婚禮》跟上一部紀錄片《時代革命》也無從並論。不過,同檔期上映的老牌影帝湯漢斯(Tom Hanks)新作《隱閉中年》(A Man Called Otto),便有一個不能忽略的比較對象。因為湯漢斯飾演的奧圖(Otto)還有個年長幾歲的哥哥,他是 2015 年的《想死冇咁易》(A Man Called Ove),由瑞典演員 Rolf Lassgård 飾演的奧維(Ove)。 改編自瑞典作家 Fredrik Backman 同名原著小說的《想死冇咁易》,當年便一鳴驚人,獲選入奧斯卡最佳外語片,堪稱北歐電影揚威國際的代表,會被荷里活片商洽購翻拍並不意外,而《隱閉中年》從劇本細節的修改,以至湯漢斯的重新演繹,也毫不遜色於舊版。個人認為,兩部作品是近年最具體的文本對讀,建基同一劇本之上,卻充份展現了近代備受影迷追捧的北歐電影風格與典型荷里活商業製作的鮮明落差 —— 奧圖與奧維兩兄弟之間的電影語言鴻溝。 瑞典原廠,運到美國/荷里活改裝轉售的《隱閉中年》,除了結局處理不同,還有一些顯而易見的「美國化」細節,譬如主角名字從奧維變成奧圖,好鄰居從伊朗少婦變成墨西哥大肚婆,座駕從瑞典車紳寶變成美製雪佛蘭,這些入鄉隨俗的小改動,剛好反映了兩作之間的同曲異工。舊版《想死冇咁易》裡,我特別記得奧維和鄰居因為買車而鬥氣幾十年的故事,兩人本身同聲同氣,彼此都認為難得在小鎮上遇到跟自己性情相近的知己,但他們唯一的分歧就在買車喜好上:一個喜歡紳寶,另一個喜歡富豪,即是瑞典國產車打吡。兩人表面不和,其實又臭味相投,多年來如何換車都是買死同一間車廠,別無二心。終於,主角好不容易放下成見,想與鄰居和解,對方卻興奮表示剛剛買了一台全新的寶馬。「這是對我終極的背叛。」奧維嫌對方做人沒原則,終究不是自己同路人,從此斷交不相往來。 荷里活版《隱閉中年》同樣保留了這一場戲,但重要性相對不高,而且有少許改變,變成兩大美國車廠福特和雪佛蘭,鄰居最後則換了一輛豐田。這個很「美國化」的調整,看似合理,但正正有著微妙的差別。北歐版本裡,兩個鄰居情迷瑞典車,除了出於支持國產品牌,也象徵著他們堅持小眾格調,不被市場主流牽著走,買車如做人,也對照了他們最初的生活態度。但在荷里活版,要知道雪佛蘭和福特都是美國以至全球最暢銷,而且以流水線大批生產聞名的現代工業象徵,他們的選擇和美學堅持,說穿了就是整個資本主義社會最主流、最受歡迎的商品。 當然,並不是要討論從紳寶變成雪佛蘭的買車哲學,但某程度上見微觀著,它無疑是兩部電影最大的差異。比起數年前的《想死冇咁易》,湯漢斯的版本便明顯少了幾分厭世孤僻,卻多了幾分對人情世故的刻劃。奧圖被改造成不像兄長奧維那麼惹人/觀眾討厭的老頭子,而故事重點亦從他自殺不遂、對社會諸多抱怨,做人要講原則等等,轉移到鄰里關愛,守望相助,描述角色如何改變處世態度,重新與人溝通共處。愛人如己,相信是全球經歷疫情洗劫後的普世覺悟,《隱閉中年》明顯抓緊了這一點。 情節經過重新編排的《隱閉中年》,無論是搞笑的部份,催淚的部份,角色的心理轉變,以及最終所帶出的公共訊息,都比舊版《想死冇咁易》更為完整、圓滑,同時亦很符合一部荷里活商業電影的基本格局,就是迎合主流觀眾不能有悶場、不能簡陋的消費者心理,於是它節奏準確,內容豐富,起承轉合齊全,從劇本到場景佈置都務必填得很滿。荷里活製片工場與美國車廠的流水線生產,其運作模式一脈相承,《隱閉中年》便示範了如何將一台瑞典原廠紳寶,一名孤獨怪人的晚年小傳,轉運到美國重新組裝成一部溫馨感人的佳作。 但動人的故事從來都多,也其實幾經計算,廉價實惠,即使湯漢斯演繹精彩,此作扭轉了他最近逢片必爛的情況,個人而言,還是比較喜歡瑞典小鎮的奧維多於開雪佛蘭的奧圖,以及那種平淡而枯燥得來有點獨特的悶騷。相信村上春樹和濱口龍介都會認同,《Drive my car》裡男主角情有獨鍾從一而終的愛車,也是一台紳寶。