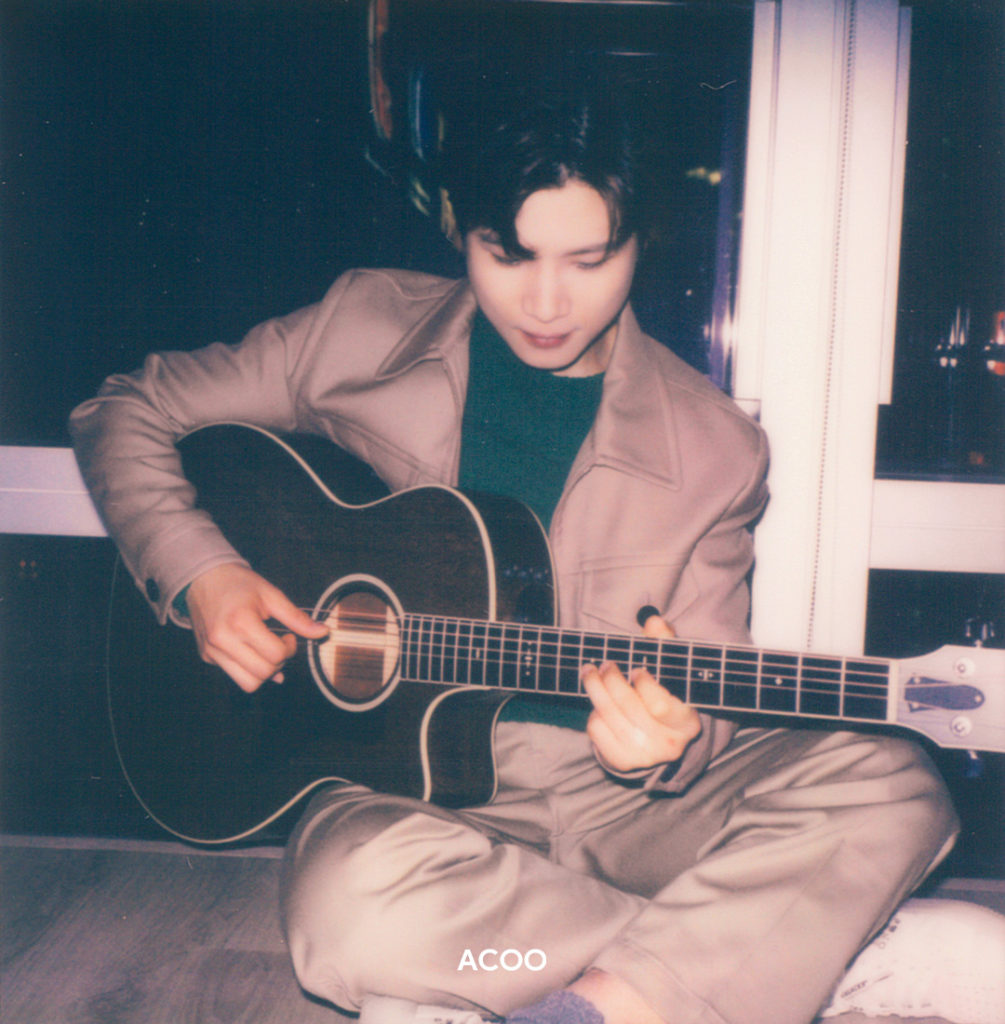

【愚公移山】走方大同的路 Michael C.夥結他出道 感激樂迷包容:「換個時代《雙重標準》或不能面世」

曾幾何時,我們都有一個看在大人眼內很不切實際的夢想,你又記得這個夢是在何時被現實洪流沖走?「站在分歧的路口,那一股傻勁是我最好的朋友。」這是Michael C.《愚公》中的一句歌詞,也是他人生的真實寫照。如果給你一個選擇,高薪厚職抑或是從零開始追夢?港大畢業的Michael C.毫不猶豫執起那支有如「最佳拍擋」的結他,腳步堅定、踏上追夢旅程便向前走不回頭:「我應該是最離不開結他的歌手吧!有佢有我。」

那張專輯與音樂考試

那張專輯與音樂考試

所有事情總有觸發點,讓Michael C.走上音樂這條「不歸路」的原因有二:他的青少年時期台風正熱,旺中幾乎每間店舖也播放着周杰倫、林俊傑的歌,令Michael C.開始接觸音樂,不過真正「入坑」,卻是因為方大同。當年15歲的他正考慮學結他,剛巧聽到方大同的《15》專輯,Michael C.心想偶像也是15歲才開始彈結他,或許自己堅持下去也能追上偶像步伐,結他也能彈得像他一樣好,他笑言:「所以我是因為喜歡彈結他,才開始唱歌的。」

另一個觸發點則是中三的音樂考試,他語帶興奮地分享:「老師要我們和同學組樂團去玩,感覺很新鮮。」就這樣,他便被團員委派成為結他和主音,而這隊「臨時拉夫」而成的樂團,在考試之後亦一起征戰了多場校內的才藝表演,甚至畢業後緣份也還未斷:「發現自己不是那麼害怕舞台,而且還頗喜歡它。」或許Michael C.就是被結他和舞台選中的小孩,就這樣在考驗中一步步越過封閉和弦的痛苦和對舞台的恐懼,在起點看去一人一結他的背影已逐漸模糊不清。

錄音室奇遇記

錄音室奇遇記

當孩子與父母分享理想職業時,總有幾個答案比較令人頭痛,玩音樂想必是其中之一。在這個情況下,你會選擇甚麼方法拆彈?Michael C.在人生數個關鍵時刻也決定先讓父母安心:「大學選擇了他們覺得隱陣的科目。」香港大學的經濟金融學絕非輕易能「碌」入,或許當時他的父母會希望兒子受學府環境和同學薰陶,重回「正路」,卻沒有想到兒子的堅持:「希望我選擇了他們希望我讀的科目,之後他們也願意支持我想做的事。」

在大學一年級時,Michael C.繼續參加不同的音樂比賽,因緣際會下在一個小型演唱會中認識了唱片公司的經理人,更被邀請到夢想中的錄音室:「打開門便看到Edward Chan,我真的以為自己在發夢。」入行24年的Edward Chan是行內的着名監製,亦是方大同早期作品的製作班底,Michael C.基於此原因沒有多想,便與唱片公司Sony簽約。

錯過最好時刻?重新出發!

錯過最好時刻?重新出發!

Michael C.第一首單曲《愚公》在正式簽約後第二年才推出,他解釋,這是與父母和公司商討後的決定:「他們認為能考進港大也是我的本事,能畢業則是告訴大家我不只是會做音樂。」他坦言現在想起,仍然有點後悔沒選擇休學,感覺喪失了一段十分寶貴的時間:「好像錯過了很多一開始認識我的聽眾,可能以為我消失了。」

重新出發,以方大同路線為目標的Michael C.為了同時打入港台市場,接連推出兩首國語單曲,卻不幸遇上疫情。他坦言沒有預計疫情會持續這麼久:「留在香港會想做廣東歌,但也要等待一個好的時機去轉,要帶給樂迷一個反差和驚喜。」今年十月,終於為久違的香港樂迷帶來了廣東話口語歌《雙重標準》。

市場包容度成就公司更大的接受度

市場包容度成就公司更大的接受度

Michael C.分享了選擇口話歌詞的因為:「歌曲主題是重點,《雙重標準》是與另一半控訴、鬧交,若用書面語便無法彰顯威力。」戀人互相控訴,是一個較易消化的切入點,而新歌的實際靈感,源於Michael C.有感在疫情時的人際關係,相處時間與爭拗機會無可避免地增加:「有種無力感,但卻不能炒大鑊,只可以自己默默忍受。」沒有大道理,沒有心靈雞湯,他只想把歌曲變成一隻大手拍拍你的肩膊:「我明呀!」

談到新歌,Michael C.笑言《雙重標準》若在幾年前寫好也未必有機會面世:「因為當時口語是更indie。」他續言,現在香港的音樂市場很不一樣,樂迷對不同類型的音樂包容度提高,讓唱片公司更願意多作嘗試:「對我們有Label的創作者來說,等於有更多的創作空間。」不單是語言,即使在主流音樂市場中,唱片公司也願意給予不同音樂風格機會,Michael C.以自己偏Blues Rock(藍調搖滾)的《黑犬默語》為例:「華語市場未必很喜歡,出碟的話放side track也很不錯,但作為單曲出便有風險。」這又是否間接證明了只要有心,樂迷也能撐大整個音樂市場呢?

「有結他便有我」

「有結他便有我」

在Michael C.曲中很容易找到結他的聲音,他笑言希望歌曲都以結他主導,無論如何也想堅持歌曲中有這元素:「因為這是我做音樂的原因,冇佢冇我。」

在疫情時,Michael C.會為自己的作品重新編曲或翻唱其他歌,編曲都離不開Fusion Band Version或Acoustic,他坦言自己很喜歡樂器的聲音,所以在重編時未有以樂迷取向作主要考量:「沒有預計有幾多人鍾意聽,即使沒有人聽也不重要,至少大家做的時候很開心、享受。」訪問到尾聲,被問到認為自己是一個怎樣的歌手?他認真思考,筆者彷彿再次看到15歲聽着方大同與和弦努力搏鬥的Michael C.,答案是:「可能我是一個最離不開結他的歌手。」

文:Hoiyan

攝:Mak

相關文章

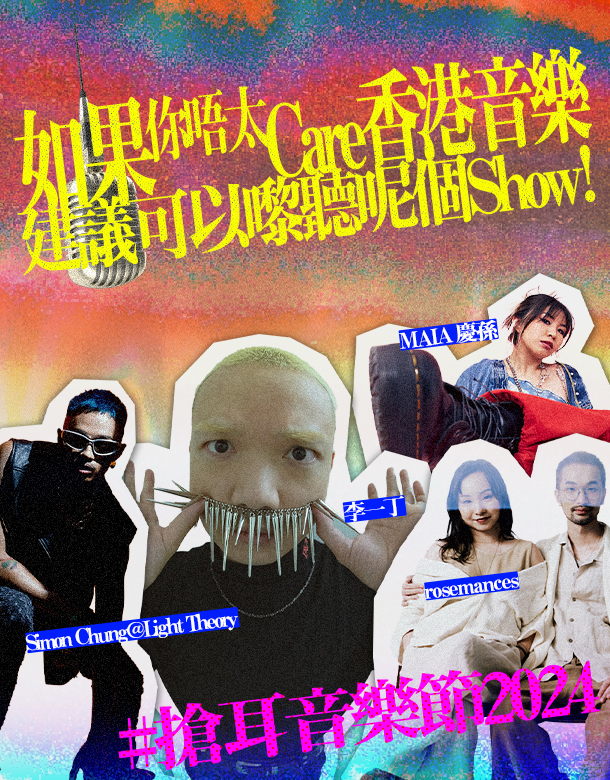

【搶耳音樂節2024】 香港的異度舞台 給不聽本地音樂的樂迷一個選擇 由李一丁帶領金屬搖滾、R&B改變遊戲規則 feat. Light Theory、rosemances、MAIA 慶孫

已經2024年了!還在討論香港音樂嗎?目光放遠一點,如果有看日本跨年NHK紅白歌唱大賽或韓國不同的年末舞台,便會知道甚麼才是亞洲音樂大勢,不喜歡亞洲音樂,放眼歐美的選擇更多。為甚麼不聽本地音樂?實際原因很難說明,大概是曲風和類型不太合耳,你懂的。 有一群以音樂為語言的人,風格迥異的他們在去年中被安排聚在一起,有如小行星隨時準備好衝撞地球的結他男孩Simon Chung @ Light Theory、有大剌剌又帶點EMO的R&B女孩MAIA慶孫,還有一對夢幻慵懶的Ambient Pop情侶組合rosemances。在那之前,一個男人曾對他們說:「如果你唔care香港音樂嘅話,我建議你揀我做導師。」小朋友才會一個六年又六年,成人世界就是短短六個月,便要學會過關打怪,升等級再循環。就在9天後,就是當前關卡的打大佬日。 如果你也不太關注香港音樂的話,建議來麥花臣參加「搶耳音樂節」,聽到的絕對並非你所認識的「香港音樂」。 文字:Hoiyan @seamouse_hoiyan 設計:Owen @wai.ho.98 |找出遊戲規則中的Bug 這群人的導師,也是充滿氣燄說「唔care香港音樂就揀佢」的那個男人,就是音樂製作人及知名鼓手李一丁。誰呀?他在中學時已喜歡打鼓,卻沒有信心音樂能養活自己,所以即使留級兩年也堅持不放棄讀書,為的就是考上大學,將來能打政府工,一丁解釋:「當時想搵一份最慳時間嘅工,供養自己做鍾意嘅嘢。」約在15年前,他在一個音樂節目的演出,意外被音樂製作人Edward Chan和歌手方大同聽見,從此便成為御用鼓手,踏上音樂製作之路。 在香港做音樂,能不在乎香港音樂嗎?少年,你太年輕了,方大同的歌不只香港人聽,他的市場跨至台灣、韓國等地,是金子總會發光。在一丁眼中,香港樂迷能分成兩種——完全不聽本地主流音樂,以及被動派樂迷,聽的音樂主要由電視、電台餵飼,甚少主動發掘新聲音,而他坦言自己屬於前者:「自細學音樂都係學外國音樂風格,追求進步都係傾向用國際品味嗰把尺,聽本地音樂全部都係工作時間裏面。」不過,即使只是少數,但主流音樂在近年也嘗試突破,一丁說如湯令山、Moon Tang等有國際水準的新星出現,讓他看到自己的夢想或有出土的可能:「我希望香港音樂可以再次同國際品味接軌,上一次可能係80年代。」 看到三組學員浮沉於樂壇的遊戲規則中,尤其是在美國回流、擁有深厚實力底子的MAIA,一丁說:「佢嘅風格喺美國係流行R&B,但喺香港會被標籤為另類,觀眾聽唔明、唔需要、好難紅。」有人在新手村儲裝備和經驗,也有前輩已在遊戲世界探險找bug,一丁說:「她的實力有過之而無不及,缺乏嘅係妥協,咁我希望改變遊戲規則。」讓他接到成為搶耳音樂節的導師邀請時,便一口答應。 |迷失在這場遊戲之中 正所謂「條路自己揀,仆街唔好喊」,三組學員也深知自己未能在主流起點出發,正如rosemances說:「點都想挑戰一下,未試過唔心息!」 「唔只喺香港,我認為亞洲樂壇嘅樂隊,正正係欠缺咗rock metal instrumental band。」Simon Chung喜歡以樂器代替人聲,吶喊出人聲的解放,他說:「用搖滾嘅激昂,混合埋電子音樂嘅未來感,產生嘅化學作用係可以令人聽到熱血沸騰。」從前的他習慣躲起來一個人自high創作,玩音樂就是要自己快樂,才不管別人想甚麼!相反,rosemances和MAIA就會迷失在這種遊戲之中,前者說:「好容易自我懷疑,不斷question自己同partner。」而後者甚至直言曾在理想與現實中遇溺,明明只想唱歌,卻要做很多不關音樂的事,她說:「怎樣可以找到適合香港的形象呢?」連一丁也發現:「第一次睇佢表演已畀佢驚艷,但第二、三次見佢一落台就有啲唔開心,台上台下兩個心情,好大壓力。」 食得鹹魚抵得渴,他們每一個人都心知肚明。想不到一丁給予最大的支持,竟然是在情感支援,他笑言自己年輕時出名易得罪人:「開頭同Light Theory分享係同人溝通方法,由我嚟講簡直係諷刺,歲月催人老。」與其不斷遷就市場,配合觀眾,倒不如盡情享受音樂的自由,rosemances說:「印象最深刻是他叫我們做音樂要做榴槤,逼人react,一係要食一係就拎走。唔好做蘋果、橙,擺喺度幾日都冇人理。」在音樂之中,就應盡情徜徉它的自由;離開錄音室與舞台後,也要學會接受創作以外的妥協,Simon Chung說:「音樂需要經營先可以畀更多人認識,依家可以喺自high同取悅觀眾之間搵到平衡點。」 |在香港的異度空間聽音樂 在這個舞台,跳躍着不必與主流妥協的音符,MAIA說:「如果你係想要一樣嘢,你要夠膽去努力爭取,而你係做到嘅。」老土的一句,香港沒有樂壇嗎?那只是你悲觀,一起參與這場能容下音樂自由的演出,找到各種聲音,聽你想聽的。 《搶耳音樂節2024》 日期:1月19至20日晚上7時半 地點:旺角麥花臣場館 門票:免費入場 詳情:bit.ly/3vivxWb

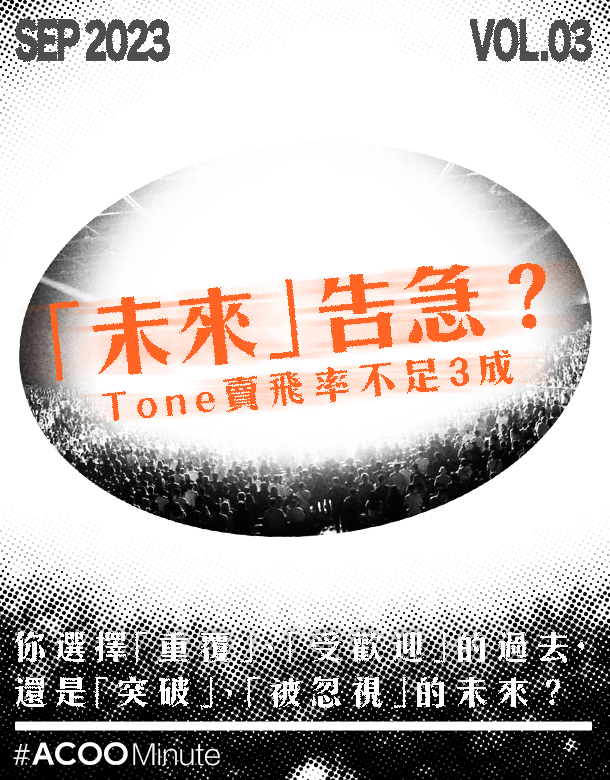

【香港樂壇】過去與未來的期待落差:Tone Music未來音樂祭告急

看到Tone Music未來音樂祭告急,可惜之餘,亦感嘆於香港推動所謂非主流之難。 第一次知道Tone Music,是在YouTube看創辦者和好青年荼毒室豬文的討論。其中一位創辦人,前樂隊觸執毛主音阿水在節目中說,Tone Music的源起是看到香港非主流和主流的界線開始模糊,所以想建立一個平台,討論什麼是香港音樂。 由於不同創辦人的音樂品味取態不一,他們最大的共識是:不以語言地域形式區分,只要是香港人做的音樂,就是香港音樂。亦因如此,Tone Music的頒獎禮和其他香港頒獎禮以歌手為主體不同,他們以音樂類型作區分,再由香港人一人一票決定得獎者。 毫無疑問,Tone Music的理念絕對值得支持。為便於推廣,香港(甚或外國)的唱片公司一直以歌手為主力作宣傳,令很多聽眾都忘記了,一首歌的構成,歌手並非全部。填詞人還好,作曲、編曲者經常被人忽略至難以忍受之地步;才產生出歌手獨大的扭曲。 理念是好,但積習多年,沒人明白也是枉然。記得節目中,豬文有問過類似問題:Tone Music是否不會進行建議或者教育觀眾的工作?當時創辦人的回答是,目前Tone Music的目標是一個中立的平台,教育建議的工作,則留待其他有能者去做。 但就是沒有呀。當然,坊間有不少出色樂評單位,但其影響力大多限於小眾。 誠然,是否買票入場聽音樂祭,和是否支持Tone Music的理念,可以是兩回事。看演唱會,希望看到受歡迎的單位亦是天公地道。但Tone Music一開始的信念,有如其未來音樂祭之名,是為未來著想。在告急post中,他們亦強調,找來其他相對冷門的音樂單位,正是不想與過去重覆。 去年正值疫情,在旅遊受限,加上大眾想為香港尋根尋文化的熱情仍有餘火,音樂祭自是無礙。但熱情只是一時的薪柴,又因利益與習慣,大眾的娛樂場域仍被某些團體壟斷,推動稍為另類的音樂業務自是難上加難。去年音樂祭稱得上成功,主辦者今年自然寄予厚望,或許亦高估了聽眾對香港音樂的看法。但天時不再,聽眾亦似乎又回到習慣「重覆」(同時亦出色)、著重歌手/表演團體、的模式。不論對錯,雙方的期望落差,方造成是次告急。 樂觀一點,香港在大變以後,反而有更多創作和音樂人冒起,足證詩窮後工,多難興邦。假以時日,未嘗沒有轉機;且看是次告急能否有所效果。 文:曹雨 圖:IG@tonemusictv

【登陸潘朵拉(下)】花一年時間雕琢 唱出日系唯美故事 Pandora帶同觀眾《找出秒針的缺口》鑽進時光裂縫

提起過往,往往伴隨著「遺憾」二字。人類總愛幻想回到過去,改寫歷史。但倘若真能回到過去,你又是否有足夠決心,可以重新作出正確選擇?抑或是「人類總愛重複同樣錯誤」,終將殊途同歸? 只可惜開心的 再美滿總得耗損 誰真可把 現實逆轉? 透過《找出秒針的缺口》一曲(下稱《找》),三人樂隊Pandora帶觀眾展開一趟時光旅行,探究重新開始的可能。 《找》由成員Anakin作曲,Pandora三人共同編曲及監製。有天Anakin和Michael去球場打籃球,卻連續輸了十九場,二人無心戀戰,打算離開。就在此時,Anakin心血來潮給Michael清唱了他作的一小段旋律,「聽到已經起雞皮疙瘩了,如果加上樂器、簡單編曲,應該會好好聽,是我們會很喜歡的歌。」Tony聽了旋律後亦大讚,於是他們二話不說,立刻展開新歌製作,不料這首歌一做就是一年。 細節的雕琢 Anakin作曲時,已定好「回到過去」的主題,並將其命名為《Till We Meet Again》。「分手後,你總有很掛念、很掛念的時候。有些人選擇 move on,但那刻的我就想:如果回去的話,有些決定我不會這樣做,可能這段關係就不會斷。」但時光倒流只存在於幻想當中,Anakin也只能將這份無奈放進歌曲。 核心意念有了,接下來便是逐音逐拍的雕琢。「一定會有些部分,是我們聽了三個月便厭了。有沒有一些部分能讓人刻骨銘心,或想不斷重複聽?我們為此花了較多時間。」例如三人想在歌曲開頭營造孤獨感,便減去了大部分樂器、聲部,只留下人聲、木結他和少量聲效。他們覺得慢一點更好聽,為找出最理想的節奏,又將歌曲的拍子逐格逐格減慢,由90拍慢慢減到70多拍,不停試驗。 這種對音樂的一絲不苟,有不少是從監製舒文身上學到的。舒文長期為Pandora的作品監製,三人敬佩他的執著,也欣賞他的品味,尊稱他為「舒老闆」,「他說任何話,我都覺得:如果你這樣說,我都應該試試。」 一開始將《找》調慢亦是舒文的主意。他更給予Pandora錄音技術上的指引,例如以單聲道錄製結他聲,比起使用數支咪高風,將更能為歌曲營造孤獨感。此外,他更教導Tony將演技融入聲線,讓觀眾聽出「渴望回到過去」的感覺。「因為觀眾聽歌沒有畫面 ,最多只聽到聲音。所以在聲音裏都要聽到這些微細的東西。」 浪漫的誕生 一首好的編曲營造氛圍,一份好的歌詞更是能直擊觀眾心臟。為配合感性主題,完成編曲後,Pandora找來擅長柔和、浪漫風格的李文曦(Oscar)為歌曲填詞。「他的作品很多都有很滑、像絲綢的感覺。」雖然雙方是第一次合作,默契卻出奇地好。Anakin向Oscar解釋歌曲意念時,僅傳了一個Little Twin Star的貼圖給他:「他們在星空裏拖著手、不停轉著飄浮。我說副歌就是這個感覺,然後他就萌生了所有東西出來。」 一個Whatsapp貼圖,幻化成「掙開氣流擁抱星宿」、「地球裂開亦攜著雙手」。成員們對整份歌詞讚不絕口,皆為詞中畫面所震撼。就連歌名《找出秒針的缺口》,也是Oscar的傑作。Anakin讚嘆:「Time Travel可以有很多說法,例如『回到過去』

【往未知航行】 給自己獨處的空間 沒有言語的心領神會 本地新派室樂組合海島小輪:「希望創作香港人也擁抱的純音樂。」

失戀時,聽一首宣洩療傷的情歌;追夢時,聽一首激昂熱血的搖滾歌。那麼,獨處與自我對話時,最適合聽怎樣的音樂呢?YouTube關鍵字輸入「純音樂」,不同編曲、類型的音源如洪流般湧出,在苦惱難以找到屬於「香港製造」的旋律之際,遠方有一艘載着四人的小船,搖曳地徜徉於海中,偶爾停泊在某座小島旁,隱隱傳來鋼琴、小提琴、大提琴及單簧管的呢喃,吸引有緣知音跟上腳步。 「我們去了香港不同的角落,很刁鑽、山旮旯的地方也去玩(演奏)。」負責大提琴的Tim(湯正行)就如冷面笑匠,常常暗自丟出一句令人措手不及的話,讓人失笑不已。彈鋼琴的是船長Arnold(方欣浩),他續言:「長洲士多也有去過。」與音樂、土地的連繫,吸引了後來上船的小提琴手Kenneth(李健強)和曾放棄音樂的單簧管手Gladys(黃靖恩)。人來人往,誰也不知道自己在哪一站下船,但不變的是,對於這艘承載着香港風景的「海島小輪」而言,在內港它連接着不同島嶼土地、文化和人們的內心,也夢想着如哥倫布揚起風帆駛出大海,頌唱屬於香港的音樂。 傳統室樂為10人內的古典樂合奏,並在空間較小的場所演奏;相反,《海島小輪》為新派室樂組合,除了加入較易入口的流行元素,他們還會視乎場地氣氛,即興調整音樂的大小聲、節奏,適當地與現場環境進行互動交流,演奏場地有不止限於室內。 文:Hoiyan(@seamouse_hoiyan) 攝:Mak(@iunyi_) 你的大秘寶是甚麼? 「當時香港流行曲有一點詞大於曲的狀態,沒有文字的方式又可否傳達到一些東西,讓聽眾用另一種方式感受。」早在10年前,Arnold已有清晰目標,並醞釀製作純音樂,其後透過介紹下找到了Tim和另外兩位第一期成員。相較於船長,Tim坦言:「有時候也不知道去哪裏,也不知道這艘船是否能把我帶到想去的地方,至少現在不敢說是,但的確上船了。」話畢,引起大家笑着疑問是甚麼船,他繼續語氣認真道:「我還是喜歡古典音樂,但在這裏又像開拓了不同的可能性,我覺得就是海島小輪給我的意義。」 航行了4年,洞簫和色士風船員發現自己另有方向,只好先道別,未來某一站或許再以別的身分再相遇。Arnold以樂器的音域和音色找了Kenneth和Gladys作替補,那麼新船員尋找的又是甚麼?「她沒有玩樂器一段時間了。」Gladys大學同學Kenneth像道破了一個秘密,她稍稍釐清思緒說:「很多人問我是否玩音樂無法維生,但主要不是這個原因。」畢業後,看到社會正發生的事和變化,她不想整天躲在琴房練習不問世事,「我想去影響,所以放下音樂,去做社區工作。」音樂能回應時代,古典讓Gladys感到離地,找不到感動讓她走下去,直至一次與海島小輪「Jam歌」:「他們寫的正是香港發生的事、景物或議題,我找到與音樂之間的連繫,不會覺得和自己無關。」或許是不好意思拒絕,也許是心中某處被打動,感覺較內斂的Gladys被強制上船,她笑言:「本來沒想過加入,但他們說『不,已經把你當成員了』。」 Kenneth因曾與Arnold和Tim合作,早已是二人心中合適人選,而他加入的原因像是尋找一種平衝:「大學讀古典音樂,碩士讀爵士,兩樣似是極端。」前者一切跟從樂譜,後者講求即興;他不想只留在象牙塔內,偶爾也想出去感受微鹹的海風,「海島小輪又有細心作的音樂,又有即興,現在的模式很舒服。」 收藏香港每一道風景的小輪 關於海島小島的音樂,有樂迷形容為「電影配樂」、「沒有畫面的電影音樂」或「文青音樂」,感覺像是比較慢節奏。自稱為「新派室樂組合」的他們,則希望透過四支樂器奏成的音樂,帶出掙扎、憤怒、變化等不同感覺,Tim直言有些抱負:「我們的組合頗獨一無二,聽起來不會馬上知道是香港,但原來就是香港人做的音樂。」Arnold續言:「這個地方、社會背景、音樂傳統,加在一起才產生的一種音樂。」疫情前,他們到處表演,小型咖啡廳、士多、島嶼也聽到悠揚的音樂,Tim說:「說得很大,但有時感覺是把我們的東西給回香港。」他們的目標,就是創作香港人也願意擁抱的地道純音樂。 《不回歸線》收錄在2020年發行的第二張專輯《Telescope》裏,是Tim在2019年的創作,樂曲預言了香港移民潮的情況:「有人打算移民,但他們未必有決心,或會有很多掙扎,即使走了也未必舒服,但最終也要接受和給自己一個信心。」以春天常見的天氣寫成《A Few Showers》(幾陣雨),鋼琴聲部就如那陣雨,灑得急促又密集,縱使帶着陰沉,但仍掩蓋不了生機盎然的活力希望;《鹽田歲月》譜寫鹽田梓過去一段燦爛輝煌的過去,但仍然需要面對夕陽餘暉後的落寞。 首兩張專輯的樂曲也是描寫香港的景物,而《As if》兩部曲則是比較內省,二部曲《The Deep End往深》以海葬為主題,整張碟的主要創作者Arnold說:「初期已想寫一套和儀式有關的音樂,紅事白事之間選擇了後者。」在香港,曾經歷綠色殯葬的人的體驗也不太好,感覺行禮如儀,讓他感覺這件事更需要一個空間,「本來只寫海葬,但太多東西死了要葬在一起,但我不想將它們放在前面,你感覺海葬了甚麼就是甚麼。」 內心與純音樂是零距離 類近的題材、想法,其他本地音樂,透過歌詞,可能更易走進樂迷的世界。原因無他,只因為純音樂、室樂存在門檻,而他們也樂於承認。 「《Crossings》音樂全都很長,10幾分鐘一首。」小提琴手Kenneth觀察到,收錄在專輯中的《Telescope》(天文鏡)時長10分21秒,而Single Edit版本為5分22秒,後者的播放次數比前者多約10倍,意識到音樂長度也是一個因素,他說:「現時做的音樂有些較短,人們不用集中精神很久,也能感受到一些東西,這也是一個小小的轉變。」《往深》正是例子,整張專輯有6個章節,共24分鐘,Arnold說:「你可以當24分鐘才是一首樂曲,但每首也可以分開表演。」 除此之外,Tim認為文字也是門檻之一。有歌詞的曲,能直接擊中其目標聽眾的心,簡單而直接;而純音樂,則需要樂迷親自層層撕開自己,沒有保留、坦盪盪的進行剖白,Tim說:「讓人們有更多想像。」Kenneth回應:「那個narrative(故事性)強一點。」Arnold補充:「一方面說沒有歌詞,但我們提供的文案是比較充足,這是嘗試給大家一個台階跨進門檻。」最理想的狀態,當然是沒有看過文字,單純地被他們的旋律打動。同時,近年樂迷的確很主動發掘,Kenneth說:「近年indie(獨立音樂)界線模糊了,很多人嘗試去找東西聽,接觸到不同樂種,接受程度大了。」 一切也尚未完場 近日,海島小輪的部分成員參與了紀錄片《尚未完場》的配樂工作,鋼琴手Arnold負責作曲,而Tim和Kenneth則負責其中樂器演奏。電影配樂,不如想像中浪漫,只因為時間控管非常緊湊,音樂的大腦Arnold說:「整齣電影80分鐘,其實有超過30分鐘的音樂,進錄音室的時間是下午4時到午夜12時。」8個小時內,需要完成錄製所有樂器,對於Arnold而言是一份重要的個人功課,而Tim和Kenneth則視之為一份工作,Kenneth直言:「配樂的性質是輔助畫面。」Tim同意其說法:「不應該喧賓奪主。」不能比畫面更搶戲,需要按着樂譜恰如其分的演奏,便是電影配樂的作用。 不過,導演祁凱達(Haider)曾接受媒體訪問說:「自己的歷史自己寫,自己的故事自己說。」則與海島小輪《天文鏡》音樂理念十分接近,在荒謬的世界中,人們對真實、理想的未來仍有一份渴求,希望以音樂為後世把不完美的現狀記錄下來,並一同勇敢的迎接前方。 往未知航行 疫情3年多,小輪無法輕易停泊靠岸接觸人們,但大家已努力的挺過來了。未來,它會向哪裏出發呢?「不一定純粹記錄香港,但生於斯長於斯,這些經歷一定會影響創作。」Arnold掌舵了四張專輯,盼望着能把小船開出大海,游歷過後把更多可能性帶回小漁港,「希望有朝一日可以玩到外國音樂節。」但地域不會改變身分,Tim說:「海島小輪的音樂,某程度反映了我們作為香港人的情感或性格,甚至意識。」不用刻意提及,自然與這土地相關,「我們寫的,已經是香港人的東西。」 8月13日,他們將會久違地舉辦專場演奏,主題是《往未知航行》。「經歷了很多,對外表達了,也自己思考過,告訴大家我們已準備好面對『未知』。」Kenneth解釋,這不是迷惘失去方向;Tim說:「重點是我們已多年沒有辦專場,情緒上、作品上也準備好了!」 《往未知航行 — 海島小輪演奏專場 2023》 日期:2023年8月13日 時間:晚上8時 地點:灣仔港灣道2號 香港藝術中心壽臣劇院 詳情:bit.ly/to-the-unknown

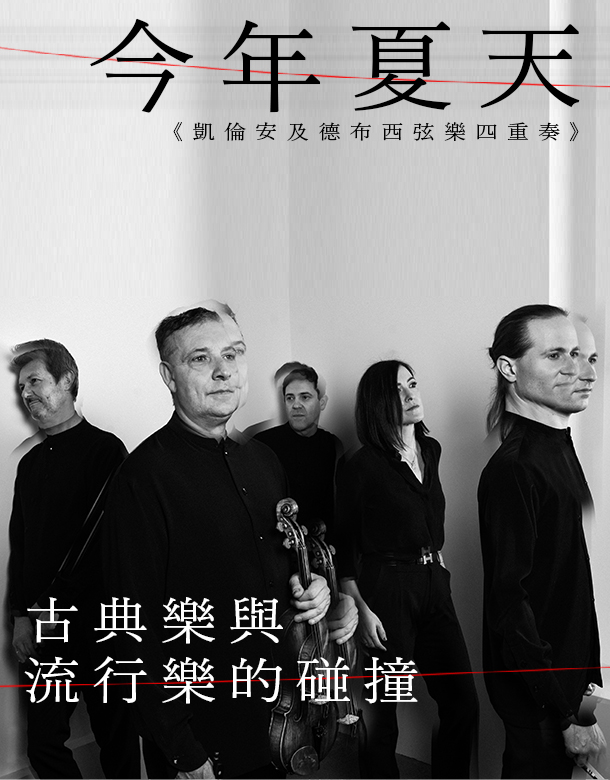

【法國五月】 《凱倫安及德布西弦樂四重奏》古典與流行碰撞 音樂中遇見生命最美的風景

「生命中種種相遇說明,反璞歸真,讓我們看見最美好的風景。」——《品格論》法國哲學家拉布呂耶爾 古典樂讓普遍的人感覺高高在上、遙不可及,而流行樂又被部分人略嫌俗氣。這樣的感覺,讓他們錯過了彼此,法國五月主辦的《凱倫安及德布西弦樂四重奏》,由國際知名的荷蘭藉創作女歌手及作曲家凱倫安(Keren Ann)及古典樂團德布西弦樂四重奏 (Debussy String Quartet)合作,把電結他柔和質樸的旋律融入層次豐富的弦樂之中,重新編曲凱倫安的經典作品《Not Going Anywhere》、《Strange Weather》及《Jardin d’Hiver》,讓人們在盛夏中、音樂裏一起再次遇見或錯過,尋找生命中最美的風景。 凱倫安與德布西弦樂四重奏 在這次演奏會擔任主唱、結他及鋼琴演奏的凱倫安,她出生於以色列,11歲以前居住在荷蘭,之後舉家移居至法國,但她一直保留荷蘭國藉。多才多藝的她,是一位全方向的歌手,作詞、作曲、監製及錄音工程,她都能包辦一切。目前,凱倫安已發行了8張專輯,初期作品以法文錄製,自第3張專輯開始加入英文歌曲,不少作品曾被電視劇、電影及廣告使用。除此之外,她曾為 Henri Salvador、Sophie Hunter 和 Emmanuelle Seigner 等知名藝術家作曲、設計和製作音樂。 而德布西弦樂四重奏樂團已組成30多年,曾於1993 年獲埃維昂國際弦樂四重奏大賽 (Evian International String Quartet Competition) 一等獎、1996 年獲法國音樂勝利獎 (Victoire de la musique) 之最佳室內樂團獎,為國際知名的弦樂樂團。 演出陣容: 主唱、結他及鋼琴|凱倫安(Keren Ann) 德布西弦樂四重奏(DEBUSSY STRING QUARTET) 小提琴|克里斯托夫.高耶(Christophe Collette)、伊曼紐.伯納德(Emmanuel Bernard) 中提琴|文森.迪派克(Vincent Deprecq) 大提琴|薩德里克.康信(Cédric Conchon) 《凱倫安及德布西弦樂四重奏》 日期:2023年6月23日 時間:晚上8時半 地點:香港文化中心大劇院 詳情:frenchmay.com

【嬉皮人生】 越戰聽美軍黑膠碟 偷渡來港住木屋 鴨寮街走鬼檔起家 黑膠碟養父歐德成:「人要吃飯,而靈魂的食物就是音樂,人生不能失去黑膠碟。」

「1957年,我在越南出生。」歐德成(Paul Au)小時候常常「黐」歌聽,鄰居播披頭四、貓王,他便跟着聽,直至他15歲那年:「老豆突然買了一部黑膠碟機。」70年代,香港人每月薪金約百多元,每張碟售價$20,絕對是奢侈的玩意,正在打越戰的越南更有過之而無不及,一張碟等於一個月房租,Paul說:「同學仔有就借,或是翻版只要$4、$5,再不捨得便買卡帶錄歌。」 戰爭煙硝未散,面對即將成年需上戰場的壓力,Paul下了決定離開:「有些被我『黐』歌聽的哥哥,被拉去當兵,有些死了沒有回來。」17歲的Paul決定「遁」來香港:「走佬啦!」隻身來到,曾在銅鑼灣某間酒店當「後生」、在唱片公司工作、無業,但不論哪個時期,他也不曾離開音樂和黑膠碟。 契機下,Paul在1984年開始,在鴨寮街經營黑膠走鬼檔,直至沙士上樓,50年來皆與黑膠碟為伴,他笑說:「失去它可以說不行,人要吃飯,靈魂的食物就是音樂。」對了,雖然因為逃難,Paul未能把第一張碟帶來香港,但多年以後他又重新把它收藏,那張清水樂團的「Cosmo’s Factory」也放在他店內「Vinyl Hero」。人生呀,能找到一件刻進骨子裏般喜歡的事難,可以一生都堅持做着更難,讓我們小心翼翼的取出唱碟,把針對準唱盤的洞,回到Paul那段當初被遺忘的時光…… 文:Hoiyan (@seamouse_hoiyan) 攝:Mak (@iunyi_) 他們的全盛時期 最初,黑膠碟並不是用塑膠製成,而是昆蟲的排洩物及分泌物凝結而成的「蟲膠」,Paul說:「百多年前,那些是留聲機碟,人們把蟲膠壓紋做黑膠碟,但聲音不悅耳。」此外,留聲機碟像石頭一般重,保存很比較困難,因為一跌便會碎掉。 40至50年代,黑膠碟技術更為純熟,已經製作出接近全真的唱片,惟當時世界正陷於紛亂的戰爭之中。二戰結束之後,美國進入「垮掉的一代」的嬉皮士時期,人們充斥着反戰、反制度、環保意識冒起和探索自我,自由的空氣是創作的最佳土壤,因而誕生了許多至今仍經典流行的音樂、樂隊。Paul出生在越戰之中,他直指美軍把歐美流行文化傳入:「他們的剩餘物資、唱片流出,有人會執去賣。」他直言,小時候其實不懂音樂,只是覺得好聽便會聽,喜歡就好。 從那時候開始,Paul便與音樂和黑膠碟結下不解之緣,甚至會跟隨越南的嬉皮士學「夾Band」,即使1975年為了躲過兵役征召逃來香港,之後也不錯放棄愛好,當時仍是黑膠碟的全盛時期,他回憶着說:「60、70、80年代幾十年是唱片業最厲害、最蓬勃的日子,之後90年代便沉下去。」 喜歡音樂的孩子不會變壞 初來港時,Paul住在北角的天台木屋,他笑言:「一次過交數萬元,便不用再交租。」住了約8年,在1983年因拆卸需搬離,他說:「你知道我們這些飛仔,有時候夾Band打鼓,別人不喜歡,曳嘛。」最終他在深水埗黃竹街找到一間天台屋。 「那時候則好沒工作,經常在鴨寮街閒逛,誰知讓我看到有些狀態良好的黑膠被扔在街上,每隻$2平賣。」說到黑膠碟,Paul的語氣總會激動一點:「以前沒錢買,現在這麼便宜,當然買!別人覺得過時不流行,我流行!」本來是一張一張的買,後來攤販直接建議他整箱買,流落在街頭的黑膠碟,一一被Paul收留,所以他才被其他愛好者稱為「黑膠碟養父」。 黑膠碟嬉皮士 隨着收集的碟越來越多,Paul便想:「不如在街邊試試開檔,賣出去有錢,便可以多買一些不同的碟,豐富自己的藏量。」就這樣,一隻原價$20的黑膠碟,丟棄後被當成撿破爛的賣$2,Paul購入後再以$5售出,能成事也叫他驚訝:「竟然有同好來買,賺下賺下多點,做了幾十年,直到現在。」 你能想像年輕時的Paul嗎?單看可能想不到,但或許能從說話中找到一點端倪,店內有一張舊照,綁着頭巾、穿着皮衣、闊腳褲與厚底鞋,還開着一輛哈雷電單車,他語帶滿足道:「全城只有兩輛,威盡!很多女生都說要坐我車尾。」他分享,那時候在街上唱流行的「飛仔飛女歌」,如果能搭上嘴唱上一句,便能認識異性,這就是那個年代的「Flirt女仔」或「Flirt男仔」。 那時候的他,生活除了黑膠碟,還有同樣喜愛的電單車、碟機、樂器,Paul分享:「我曾經在樂器舖打工,喜歡哪一方面,就去做那些工作,都是做興趣內的東西。」有些人一身追求安穩,有些人則喜歡隨心而行,而Paul顯然是後者:「人生一路做、一路玩,很精彩!如果做不喜歡的工作、不玩、不開心,人生就不豐富。」 失去的是人生、時間和金錢 「因為黑膠碟,我賺到一些東西,但蝕了人生、時間和很多錢。」Paul站在一箱箱黑膠碟之中,感覺都快要被淹沒了,他邊說邊替客人找出唱碟。 2001年,董建華特首年代,Paul說那時候的倉庫很不值錢,深知黑膠碟的水很深,長遠下去一定有土地問題,他便把心一橫把心愛的哈雷賣掉,買下四個倉庫存放珍藏。「經常交租蝕很多錢,雖然不捨得,但也要理性,除非有很多錢去蝕。」Paul看着舊照中的哈雷,又細說電單車的威水史:「是明星車,黎明、郭富城、羅大佑也租來拍戲,很多港產片也能看到它。」不過,雖說Paul的唱片倉是買的,但每個月仍需要付不同雜費開支,像管理費、地租差餉等,即使磚頭價格翻倍又翻倍,他還是賠錢做:「我沒有賣,又沒有租。」 除此之外,Paul的家人已移民到加拿大、美國,他們亦曾勸Paul把唱碟處理掉,到外國一起生活,他說:「我不捨得。」同時,活過一甲子,「蒲」過精彩過,現在仍是形單影隻,又是否因為黑膠碟?他一頓:「是呀,女孩看到你每天也『wee運運』,沒有人接近我。」從年輕時,Paul似乎已很清楚自己的歸宿:「我不是住家男人,是流浪漢,你知道Hippies(嬉皮士),喜歡一樣東西便會在那落地生根。」自2003年,Paul從走鬼檔搬上惠康大廈後,他已沒有再回到黃竹街天台木屋的家,他看着圍繞在身旁的唱片說:「因為它們,我已經在這裏40年。」 為黑膠折翼的浪子 對於Paul而言,黑膠碟就是生命的一部分,為它犧牲的一切,就只是為了一個保護他們的機會,他說:「我喜歡的碟丟在街上也沒人要,但很多人搶着要的,我又不喜歡。」像是蔡琴的《被遺忘的時光》和《老歌》,台版唱碟因採用日本錄音技術,保存完好炒賣至萬多元,而港版碟也炒至數千元,但這些都不是Paul的心頭好,所以全都供客人尋寶之樂。那麼,他喜歡甚麼呢?《Love Story》電影原聲碟、《Finger Trip II》、法國小雲雀Édith Piaf的唱碟等。縱然大半生都放在黑膠碟,Paul坦言也有點後悔,因為現在失去了玩樂的時間:「以前是玩家,收工到處玩,這件事做玩家就開心,做賣家就不好。」 在音樂世界,Paul有一份執着,他認為只要找到喜歡的音樂,便不用介懷別人的目光:「它的重要性,不是用錢去衡量,整個社會說不好,但你覺得好就是『正』!」將來年紀更大,或許無法再經營碟舖,Paul希望能找到接班人,不過直言接手的人會很麻煩:「會浪費很多時間,不想害人家。」 住在唱針內的古老靈瑰 「內涵、性格、看的電影、聽的音樂、穿的衣服、吃的東西、住的地方、開的車,都是一個人的文化。」Paul說,黑膠碟的浪漫是喜歡的人都有一個「old soul」,所以他的願望是擁有一間古堡:「像吸血鬼的家,它們的書房放書,我的放唱片。」 黑膠碟,就像是Paul生命中的毒藥,不斷吸食他的人生,卻也像是解藥,不斷滋養着他,賦予更多的意義。 後記:關於唱片的二三事 時至今日,CD、MP3、串流平台制霸音樂市場,但Paul全都無法聽入耳:「即係吃過真飯,現在給你吃假飯,你能分辨出。」同樣不同的是,今天的黑膠碟已不是當初的高級玩意,正如Paul說:「吃飯是高品味嗎?」他以食物作比喻:「我可以普通吃一碗雲吞麵,別人可以吃老鼠斑、燕窩魚翅,但他可能未必夠我吃得開心。」重點應是如何享受音樂。 此外,很多入門玩家擔心黑膠碟難以保養,Paul傳授簡單秘笈:「不要曬太熱,它怕熱,一溶就變廢物。」唱碟不怕潮濕,可以用水稀釋酒精來清潔表面,播碟時盡量把唱針對準坑洞,便能欣賞屬於你的私人演奏會,進入時光機穿梭各個年代,細聽旋律、感受世界。 《尚存記錄》黑膠碟展覽 日期:即日至5月31日 時間:上午11時至傍晚6時(逢星期一休息) 地點:Whatever. Coffee(深水埗大南街172號B地舖) 「Vinyl Hero」黑膠碟舖 地點:深水埗長沙灣道239號惠康大廈五樓D室 時間:星期一至日下午3時至晚上8時