【 ACOO╳游大東 】游大東唔講電視講粵劇!聯乘ACOO之「戲曲小劇場大哉問」

講起粵劇,從來都是這麼近那麼遠。

意思是,「落花滿天蔽月光/借一杯附薦鳳台上」,相信很多人都自細聽到大,卻未必能夠說出上述兩句歌詞,其實來自唐滌生創作的《帝女花之香夭》(仙鳳鳴劇團於1957年6月在銅鑼灣利舞臺首演),更不用說,有多少人真正買票入場看過這齣「任白戲寶」,甚至了解歌詞意思 ── 畢竟「睇大戲」令人想起的,只有傳統、老土、沉悶,就算熱愛研究文化如我,也會因為演出時間太長(多數三小時)、與整體觀影氣氛格格不入(買票入場者多為年長觀眾)、不諳舞台術語和表演方式,而選擇不接觸、不理解、不發問,將好奇心降至最低,結果漸漸變成「無感」。

唯一一次「睇大戲」,是2016年8月的事,當時與父親一起到尖沙咀文化中心大劇院看陳寶珠和梅雪詩領銜主演的《牡丹亭驚夢》,近距離感受過「寶珠姐」的風釆,才明白原來她的fans好比今天的「鏡粉」,瘋狂得很!一散場,就會有「成棚人」立即撲向台前跟偶像影相,演出期間又學會一些粵劇用語,譬如「花下句」並非站在花下講對白,跟「龍舟」和「二王」一樣是曲式分類,當然還有唐滌生筆下的華麗詞藻,語文造詣之高令人驚歎。

轉眼來到2022年10月,這段時間對戲曲的理解沒有加深,卻經常見到一張「家英哥」羅家英的廣告海報,細看之下,才知道這是宣傳他負責編演的粵劇《修羅殿》,海報的左上角有幾粒細小的字,寫着「小劇場戲曲節」(Black Box Chinese Opera Festival),心諗:乜Black Box(即黑箱劇場,Black Box Theater)唔係舞台劇先有嘅咩,又關戲曲、粵劇事?好奇心因此而起。

10月初的某個晚上,我來到尖沙咀戲曲中心的排練室,訪問「小劇場戲曲節」中負責編劇、導演、編曲《文廣探谷》的粵劇演員黃寶萱:到底「戲曲小劇場」是怎麼一回事?跟傳統戲曲演出有何不同?粵劇知識大門從此打開,忍不住講一次:我今日真係學咗好多嘢啊!

相關文章

《大狀王》獲內地逾30個巡演邀約 西九表演藝術行政總監譚兆民:「有內地音樂劇中介同我哋講,返大陸千祈唔好改普通話,用返廣東話。」

【金蜻蜓能飛多遠】 譚兆民:「好少見到我哋兩個坐埋一齊,世紀影相。」 茹國烈:「影相先,太難得啦。」 《大狀王》史無前例地成功,帶來巨大的回響,難得請來西九文化區管理局前後兩任表演藝術揸fit人——茹國烈 (Louis) 和譚兆民(Paul) ,分享他們的喜悅。這齣原創粵語音樂劇,自2016年開始構思,到去年首演至今,總共投入了8年的人力、物力、財力和時間,寫下10個香港舞台劇大獎、32場公演、約2萬8千名觀眾(人次)和可觀門票收入的輝煌紀錄,還有數之不盡的美譽與期盼 ——「無論音樂、歌詞、演出、製作,以至每一個編排,都令香港劇場自豪的作品」、「怎可能不重演」、「大狀王真的很值得讓更多人看到」。正如歌手林家謙所祝福,「金色的蜻蜓帶粵語文化飛到更遠的世界」,相信香港人都會與有榮焉! 打從第一天開始,巡迴演出已經是西九委約創作團隊訂下的KPI。有看過《大狀王》的內地觀眾會在小紅書上分享,hashtag所在的城市,例如#武漢和#重慶等。巡演並不是夢?「唔係講笑,好似雪花片咁,唔同場地……」Paul首次透露,覆蓋範圍大至整個大灣區。「 要求巡演 ?」Louis不禁追問。「是哀求!」Paul笑着說。「有什麼城市?」記者也加入追問,「宜加講唔講得㗎?」 《大狀王》口碑載道,成績斐然,是無容置疑的,但有多少個表演藝術項目能花上8年的時間來創作?《大狀王》的成功,對本土音樂劇、話劇、舞蹈等表演藝術帶來甚麼啟示?西九扮演着怎樣的角色?發揮了怎樣的作用?《大狀王》最終能夠走得多遠?讓我們從《大狀王》的巡演計劃說起。 文字:YL 設計:Kayan |踏上巡演路 《大狀王》其中一個讓觀眾看得最過癮的地方,是白話夾雜俚語,例如「我狀師嚟㗎,唔接官司食風呀」、「馬富惡毒 我要佢呀 墊屍底」、「快啲話我知可以點拆啦」。《大狀王》能夠「原汁原味」衝出香港巡演嗎?西九表演藝術行政總監Paul說,看《大狀王》的觀眾不乏來自歐美、台灣和內地等地,當中更包括百老匯製作人,他們雖然不諳廣東話,但評價都十分正面。「下晝同一個美國女士食飯,佢睇首演,好鍾意個劇,佢唔完全明白劇情,唔完全明白歌詞,但就覺得成個氣氛非常好,亦覺得衫同佈景靚,台、燈、聲做得非常美侖美奐。」Louis在內地社交媒體平台也有相同的發現:「反應都幾癲吓,佢哋嘅留言都特別情緒澎湃,咩一生最好嘅劇,如果Hamilton係100%,呢個就係99.9%,咩天花板……」Paul還透露,看過演出的內地音樂劇中介都認同廣東話是《大狀王》的最大特色,「大家之前都諗過巡演要唔要用普通話,佢哋睇呢個版本,同我哋講,返大陸千祈唔好改普通話,用返廣東話。」他又表示一旦改變語言,就剝削原有韻味。「香港嘅特色就係白話、廣東話,如果做得成功嘅話,其實係好強嘅攝石,攝到內地觀眾、外國觀眾嚟朝聖。」 至於巡演時間表,Paul說最快2025年,目前大灣區不少演出場地已經提出邀約。「其實你收到幾多?」Louis好奇問。「超多!」「三十個以上定以下?」「絕對係以上。」「三十個以上嘅巡演邀約?」「宜加一個城市可能有幾個場地問我哋。」Louis笑言「即係去咗唔洗返」「一定唔會咁樣,大家要揀」,能有這樣的成績,着實令人鼓舞。 而除了香港和內地,也會研究將《大狀王》的生命擴展到歐美等非華語市場。Louis認為,不可以「榨盡」《大狀王》,而是期盼它能在舞台歷史中扮演改變創作模式的角色,從而推動、鼓勵更多更好的製作誕生。那麼,《大狀王》有甚麼地方值得後人借鏡呢?這得從它的前世裏尋找。 |公演前3年開始創作 戲曲中心是西九文化區第一個開幕的表演場館,首播劇目當然要先聲奪人。「2016年時我哋團隊有一個諗法,2019年要做一齣音樂劇,質素一定要高。」Louis時任西九表演藝術行政總監,所定的目標十分清晰,但同時也非常之高。回溯2010年西九還是一塊爛地,他已經加入組建戲曲中心,到今天中心成了表演藝術家的聖地,稱他為「開山立派」第一人,可謂實至名歸。「點可以保證一個音樂劇嘅質素高呢?我哋提早三年搵咗三位主創,共同創作一個劇本同音樂嘅初稿。」他所講的是《大狀王》的作曲及音樂總監高世章、作詞人岑偉宗和編劇家張飛帆。就音樂劇的內容,Louis只提出一個要求,「跟傳統文化有關」。半年後,主創交出劇本第一稿,歌曲也寫好六成。眾人在辦公室試讀、試唱後,感覺很好,於是正式「埋班」,先後邀請了香港話劇團為合作伙伴、方俊杰擔任導演。 |4場預演 2000反饋 砍掉重來 2019年5月,《大狀王》舉辦了4場售票預演,這個安排在香港表演藝術界不多,更遑論音樂劇。當年還沒有加入西九的Paul,以香港芭蕾舞團行政總監的身分出席。「預演喺香港係少嘅,在外國Broadway Music(百老匯音樂)場場都要預演,先俾記者睇,所以Broadway係好驚㗎,因為啲記者大姐,大哥睇完,寫死你就玩完,兩個月就收檔,相反寫得好,就係一個self fufill(自我實現),好似滾雪球咁愈滾愈大。」預演後,大約有2000個觀眾反饋,主創之後作出大幅改動。「我諗有八成改咗,包括整個劇情、佈景,原本係時裝,宜加係清裝,基本上全部改頭換面,你唔會知道兩者原來有關嘅。」 |複製成功方程式? 千錘百煉,《大狀王》最終在一致好評下完美落幕。來個debrief,Paul和Louis為《大狀王》能在西九這片土壤上大豐收,總結了4個有利的條件: 場地:戲曲中心,西九主場,有先天優勢。《大狀王》與劇場界先搵場,後創作的一貫做法不同,Louis解釋,「出咗劇本我哋先諗下一步,畀足夠時間,半年唔夠咪畀夠一年,雕琢好劇本,然後mark劇院嘅期」。戲曲中心的排練室,容許團隊搭建跟演出時一樣大小嘅旋轉舞台,讓表演者更好地融入場境之中。而個多月的綵排時間,加上長達10天「入台」,這些優越的安排,其他的演出都難以相比。 資金:《大狀王》是由西九委約(commission)創作、西九及香港話劇團聯合主辦及製作。由2016年構思到2022年準備公演,橫跨7年(終因疫情而延長一年),所投入的資金無疑「好㩒計」,「純粹想唔蝕錢,或者回報率容易計得掂嘅話,個個人都去拍電影喇,拍戲係比較可能廉價嘅,仲可以長演,但係文化應該係多元化嘅。」2016年提出委約形式的Louis強調,西九作為政府文化政策的一部分,應該要肩負起導引的角色。「我哋覺得粵語作為文化係一件好重要、好重要嘅事,好代表到呢個城市嘅特色,要搵方法保留,而我哋呢個實驗係成功嘅。 」 時間:從藝術創作的角度看,金錢和時間往往是成正比的,「西九最大嘅其中一個理念,好清晰就係時間,整個藝術創作過程,好多時候大家只會諗到錢、場地同人才,但無考慮到時間。藝術家係要時間嘅,時間多,佢可能都係到最後一個月先開始編,但係喺腦裏面incubate,去孵化,一定要時間。」Paul表示。 人才:《大狀王》公演後,對台前幕後工作人員和表演團隊的好評,都在社交媒體和傳統紙媒洗版,可見一斑。 |西九未來推廣文化藝術的角色 《大狀王》是由西九委約的音樂劇,Paul表示符合委約策略:「委約嘅原因係見到市場缺乏乜嘢,我哋就投放多一啲資源,做大個市,做大個餅,如果能成功,大家就會試,大家都會做。」而《大狀王》的成功,「加強咗我哋嘅信念,可以凸個頭出嚟,做一啲人哋未必會做嘅嘢。」今年4月公演了3場的現代舞,梅卓燕《囍—紅色的承諾》也是由西九委約,Paul強調,歸本絕對不是首要:「做藝術無人講過一定會賺,尤其係音樂劇,現代舞想回本?幾乎一定係零機會,但你都要做,因為你真係有個使命,要將呢件事帶畀香港,帶畀觀眾,而你好深信呢件事,係對成個香港文化,對社會嘅氛圍有好大裨益。」那麼《大狀王》是賺是蝕?「如果可以回到本breakeven就最好啦。」《大狀王》具備天時、地利、人和,或許它的經驗無法完全複製,但Louis期望,其創作模式是其他表演藝術可以借鏡的,即是延長創作過程、安排預演及之後有足夠的時間修改,「呢個模式證明到——戲係磨出嚟嘅。」

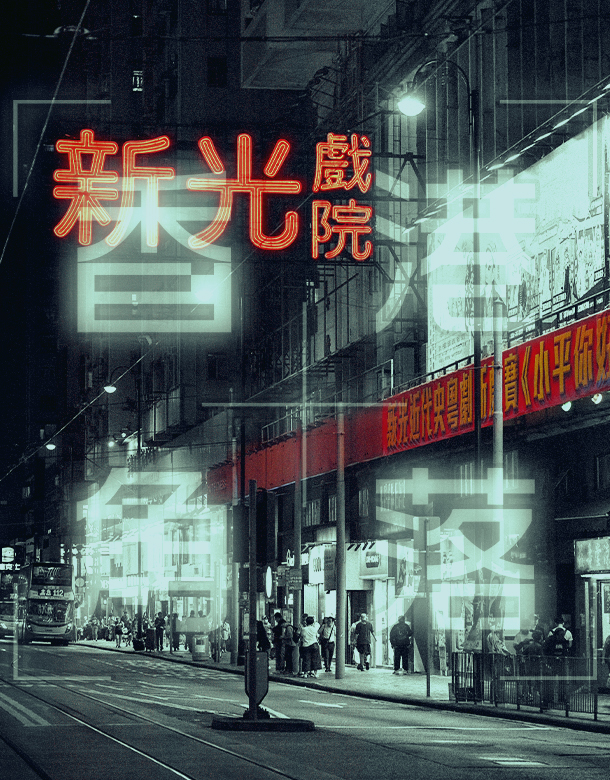

【香港角落】去新光戲院,瘋狂地尋一個未知答案

位於北角英皇道的新光戲院,從來都是一個特別的存在——平日未必勾起大家的記憶或興趣,但有兩個日子,她便會成為市民茶餘飯後的話題:一是傳來新光要收樓/重建/清拆;二是李居明的獵奇劇目公演。 粵劇一直以來都被視為「老土」的東西。2019年首度公演的《粵劇特朗普》,彷如平地一聲雷。架空兼「穿越」的歷史情節,讓不少年輕人都抱着食明將的心態撲飛。睇大戲頓時變成熱話。 上星期,另一套李居明的話題作《小平你好》公演。未開場前,不少老人家已在大型海報前打卡留念。然而神奇地,入場後放看觀眾席,竟也有約一成都是年輕一輩。30多歲,從事廣告業的Ryan是首次看粵劇,說是被新穎的呈現手法吸引而購票入場:「屋企人有玩粵劇,佢哋都會話有飛呀,叫我去睇,但我都無乜理,因為覺得未必啱睇。但覺得呢套好似打破傳統,就算覺得悶,當舞台劇睇應該都OK。」 戰戰兢兢入場,本以為整件事非常胡鬧,怎料過程比想像中容易入口。除了因為李居明在劇本加了不少(中老年人口味的)幽默台詞、雖然衝突但不突兀的西洋音樂crossover外,也因情節內亦包含讓武師顯功架的「打鬥」場面,看得大家精神為之一振,尤其長者們更是掌聲連連。場刊又寫道,劇目根據真實加野史以「戲劇性方式」呈現,「時空略有扭轉,戲劇必有誇張」。李居明希望觀眾能藉由此劇對中國近代史加深認識,的確,不少人都在中場休息翻看場刊,包括筆者都十分好奇,忍不住Google翻查史實。 李居明宣布,業主告知他不會近期內拆卸新光戲院,他亦隨即要求續租,又希望繼續創作出一些「新啲」的粵劇讓大家欣賞,姑勿論李居明在藝術層面上,《小平你好》是否一齣好劇目,大家又是否只以「恥笑」心態入場,反正不變的事實是,這三晚的年輕觀眾,都因為這些創新的劇目,首度踏足新光,看完了一齣粵劇表演。 英皇道上的一個紅色的「新光戲院」霓虹燈牌,照亮了不少粵劇迷的心。粵劇究竟還能走多遠?想要傳承下去,單靠這些創新劇目真的就可以了?一位不願具名的婆婆對筆者說:「希望傳承俾後生仔啦,粵劇紅伶要有接班人,觀眾都要有接班人㗎嘛」。這些夜晚,不論台前幕後,還是觀眾,都經歷了一場場瘋狂的實驗。答案是甚麼?無人知曉,但只要大家保有一顆願意尋覓答案的心,便已經足矣。 今日,讓ACOO帶你遊走一趟新光戲院,感受這裏的故事。 文字:Heidi @heidi.is.strong 攝影:Hoiyan @seamouse_hoiyan 設計:Owen @wai.ho.98 -------------------- 香港角落:直覺記錄香港,鏡頭攝下角落。 In ACOO, you can find #ACOOHKCorner.

【一傳一接】 香港流行文化節第一屆開幕 學習張國榮、梅艷芳的破格與大膽 台上台下齊接棒撐起本地歌影視

對張國榮、梅艷芳,你有甚麼印象嗎? 不管是老中青三代香港人,聽在耳裏說在口裏都是美談,豈有這麼神奇的事!今年是第一屆「香港流行文化節」,開幕節目是昨晚在香港文化中心舉辦的「趙增熹x李幸倪x《金枝玉葉 2》」,為《金枝玉葉》系列製作電影配樂的著名音樂監製趙增熹及新生代歌手李幸倪(Gin Lee),一起重新演繹張國榮和梅艷芳的傳奇作品,包括《當年情》、《胭脂扣》、《今生今世》及《女人心》。之後,再放映《金枝玉葉2》,讓香港人在二人離世20周年的時刻,聚首一堂重溫80年代流行文化,並看看世代交替的傳承,繼續欣賞過去、撐起當代! 文:Hoiyan|攝:Mak 樂壇溫暖血淚史 「哥哥和梅姐的生命走過很多崎嶇的路,他們堅毅不屈的精神很值得我們學習。」曾與張國榮及梅艷芳合作的趙增熹憶述在華星唱片的過往,指二人照顧後輩如親弟妹:「我結婚全屋電器也是梅姐送,Leslie偶爾會把新衣或只穿過一次的衣服送給我。」不少歌手、演員也分享過他們的故事,趙增熹說:「兩個也是捱出來,所以對於身邊正在捱的人很照顧。」 過去現在 一傳一接 香港電視節目導賞員游大東分析80年代樂壇背景:「60、70年代是鋪墊,加上哥哥和梅姐的個人魅力,他們才可以紅遍亞洲。」他直接下了注解,正是過去造就了現在,正所謂前人栽樹後人乘涼,我們每個人也是托前人的福,也有義務為後人努力,這就是所謂的傳承。 從前的流行文化,並不代表過時,因為它的內涵和精神也是雋永的。「他們站得很前,會試很多新類型的音樂。」趙增熹說,張國榮曾挑戰不同種類的快歌,而梅艷芳更有「百變天后」美譽,從不為形象設限:「而且每個形象也能handle到。」或許,我們總是會害怕踏出舒適圈,但借鑒兩位傳奇,似乎不斷挑戰,才能找到更好的自己。 來到今天,不少大前輩也喜歡提攜後輩,一起夾歌玩音樂,游大東說:「Sam Hui(許冠傑)剛剛在紅館開演唱會,找了林家謙、Serrini做嘉賓,已經是一個很好的傳承。」廣東歌誕生超過50年,香港樂壇正以自己的步伐和節奏,穩步前進。 留下的影響 電台DJ及綜藝節目主持人阿正是昨晚活動司儀,身為90後的她,只能趕上張國榮及梅艷芳輝煌時代的尾班車,阿正說:「他們對我最大的影響是大膽、破格。」正如趙增熹所說,兩位的前衛和敢於嘗試,絕對是新生代演員及歌手最該參考的心態。阿正以張國榮和梅艷芳的造型為例,既能型格、斯文,也可冶艷,她說:「這是很大的提醒,不要在固有框架下固步自封。」 對於阿正而言,近年香港電影行業百花齊放,即使在疫情之下仍冒出很多新演員、新導演和不同類型的片種,她開玩笑道:「有電影找我去演,其實都係一個很大膽的挑戰。」的確,現在的市場有更大空間和更多機會,YouTuber、influencers或是不同界別的演藝人士,只要時刻準備好自己,總會等到一個屬於自己的劇本,正如阿正期許:「大家也有機會把電影發揚光大!」 關於傳承,樂迷這樣說…… 如果認為入場的都是較年長觀眾,那麼你便猜錯了!昨晚觀眾不乏相當年輕的90尾、00後,即使是稍有年紀的觀眾,他們也沒有新不如舊的心態,反而很是支持樂壇新人,來聽聽他們是怎麼說的? 選秀節目參賽者Carson表示,自己對音樂比較有興趣,對於樂壇前輩的音樂作品較為熟悉:「希望今次能了解他們在電影上的成就。」而與他結伴一起前來的電競主播賽評、實況主月巴女子HeiHei則對兩位巨星的實力感到敬佩:「當時科技沒現在先進,調音也是,所以唱現場對歌手的要求很高。」 「Gin Lee的唱功非常好,絕對有資格唱出兩位巨星的經典歌曲。」70後的小寶是李幸倪國際歌迷會成員,對於兩代音樂人的傳承,他認為兩代均對樂壇作出很多貢獻:「其實Gin Lee不是香港人,但她也代表香港做很多演出,所以很欣賞她。」Tiffany與小寶年齡相差數十年,出生於00後的她透過父母認識到張國榮及梅艷芳,在她眼中Gin Lee與兩位巨星一樣會照顧後輩:「他們對音樂一樣認真,Gin Lee好提攜GiGi(炎明熹),這是很好的傳承,能令香港樂壇變得更好。」

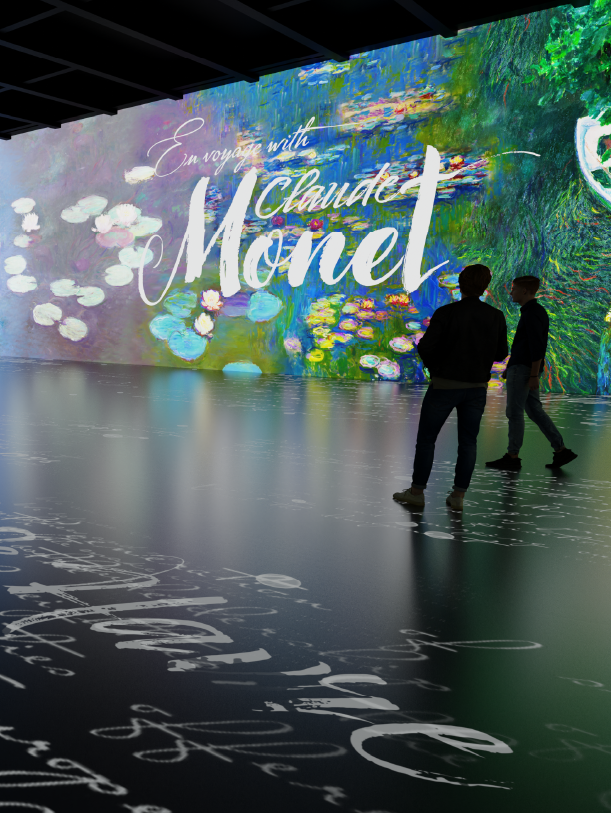

【首度登陸亞洲】36分鐘穿梭莫內200名畫 沉浸式追隨大師足跡尋找光與影

日前德國有環保組織向法國印象派創始畫家莫內(Oscar-Claude Monet)的名畫《乾草堆》潑薯蓉,幸好名畫被玻璃框保護,未有受損;在香港的我們則有幸變成薯蓉,在《尋找足印.莫內》展覽中飛撲進莫內的畫作內,在短短36分鐘,沉浸式欣賞大師近200幅經典作品,感受其筆觸和內心世界。 走進印象派大師莫內的世界 走進《尋找足印.莫內》5,000平方尺的場館,就聽到「莫內」為大家細訴自己的一生,引領觀眾跟隨他的畫筆走遍法國諾曼第和小鎮吉維尼,英國倫敦和意大利威尼斯。在偌大的屏幕上,某些畫中的細節如落葉、海浪變成動畫,令莫內的筆觸、色彩和光影更能細緻顯現;加上不同作品互相穿插,莫內在不同每個地方留居時的自然風光、季節更替和光影變化,交織着莫內的人生歷程。 不同於一般美術館名畫展覽,沉浸式體驗展是近年藝術的新突破 —— 音樂配合光影效果,再適當的把細節元素動畫化,作品就像重新活過來一般,徹底打破傳統畫框的界限。比利時創意工作室Dirty Monitor團隊的15位數碼藝術家,用了65,000多張底片,重新呈現莫內近200幅名畫,加上特別為展覽而創作的配樂,觀眾就如置身畫中,看着《打陽傘的女人-莫內夫人和她的兒子》時,彷彿感覺微風吹向臉龐。 VR直接走進畫中 展覽另一個看點是場館外的VR體驗,戴上眼鏡,瞬間成為畫中角色,除了細緻看到莫內利用短筆觸,將印象派對「光」與「色彩」迷醉淋漓盡致的發揮,也可以360度的轉換角度,跳至那個世紀的法國和英國。有趣的是,不同場景也會有不同的小驚喜,像在雪景中低頭,便會意外發現自己留下的腳步,或是蓮池下的生機。 《尋找足印.莫內》 日期:即日起至2023年1月15日 時間:9:30am 至 10:30pm 地點:西九文化區文化廣場(戲曲中心旁)

OASIS | 余拜仁:世界級廣東話音樂劇之育成

香港嘅文化界同演藝界近期有好多佳作出現,有啲喺戲院、有啲喺劇場,其中有一部本土原創音樂劇,歷經前後八年嘅醞釀同打磨,終於正正式式上到舞台同觀眾見面,不但有口皆碑,而且一票難求,加場之後仍然難以滿足異常熱烈嘅需求;一方面唔少睇過嘅觀眾都想二刷,甚至三刷四刷,另一方面口耳相傳之下,好多本身走漏眼、忙緊其他嘢,以至唔記得要買飛嘅觀眾都大嘆走寶,群起搶奪最後入場機會,最後只有十八場嘅幸運兒有得親身欣賞呢一套不論係編導演、曲詞唱、台燈聲等等台前幕後都交出100分成績嘅世界級香港劇場作品:《大狀王》。 音樂劇係全球流行嘅藝術及商業形式,兩大重鎮嘅美國紐約Broadway同英國倫敦West End,大小劇院林立,全都各具特色、全球觀眾著迷,日夜川流不息;仲記得喺倫敦留學期間,受惠於學生飛嘅恩澤,同埋偉大嘅「臨場散飛」票務系統,基本上每一套當時得令嘅音樂劇都有睇過,例如《歌聲魅影》、《孤星淚》、《Matilda》、《Wicked》等香港觀眾較為耳熟能詳作品,其國際巡演版本先後都嚟過香港,其他亦包括《Kinky Boots》、《Come From Away》同《Company》等等。剛巧其中一位當年都會穿梭West End劇院群嘅倫敦學友亦都係今次《大狀王》嘅座上客,大家完場後傾起都不約而同地讚嘆呢一個本土作品水準極高,絕對拍得上上述任何一套叱咤一時嘅世界級大作。 《大狀王》嘅好係全方位體現嘅:單單係第一幕<申冤>,喺大約20分鐘入面,不論係人物建立,抑或係情節鋪陳都相當紮實,主人翁方唐鏡以其驚世辯才橫行公堂,多行不義卻無人能阻,同時亦已佈下懸念,原來天外有天、人外有「人」;然而音樂劇不同於傳統話劇,單係人物立體、情節豐富都唔足夠,創作團隊明顯亦都深明此道,於是乎喺呢一場公堂戲之上,就用上唔同嘅舞台調度手法,呈現包括百姓受人擺佈、狀師愚弄眾生等場面,非常奪目;當然,不得不提嘅仲有曲詞部分,短短一幕開場戲,音樂一再變奏,曲風之間嘅過渡自然流暢,歌詞不但有效推進劇情,而且用字生鬼有趣,既讓人聽到關鍵嘅資訊,又不失清裝劇嘅時代氛圍,每一個環節都見深厚功力,難怪首幕既終,現場即時掌聲雷動,人人皆極期待往後發展,雀躍之情籠罩整個劇院。 《大狀王》由西九文化區自由空間委約,並由自由空間聯同香港旗艦劇團香港話劇團聯合主辦及製作,台前幕後均係香港本地文化界嘅頂尖人才:作曲、編曲兼音樂總監高世章、作詞岑偉宗、編劇張飛帆、導演方俊杰、編排導演及編舞林俊浩、主演劉守正及鄭君熾等等喺;喺長達八年嘅創作歷程,克服咗唔同方面嘅困難同挑戰,最終交出一份令人引以為傲嘅功課,實在可喜,然而一個咁優秀嘅作品只演十八場,同時又好可惜,據知有關方面都聽到坊間包括加場,以至長做嘅聲音,期望盡快會有消息,以饗廣大同好。

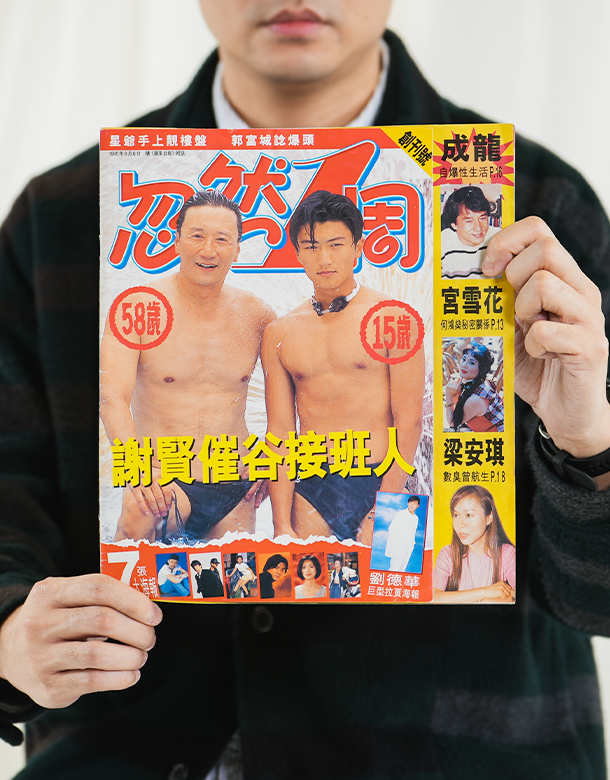

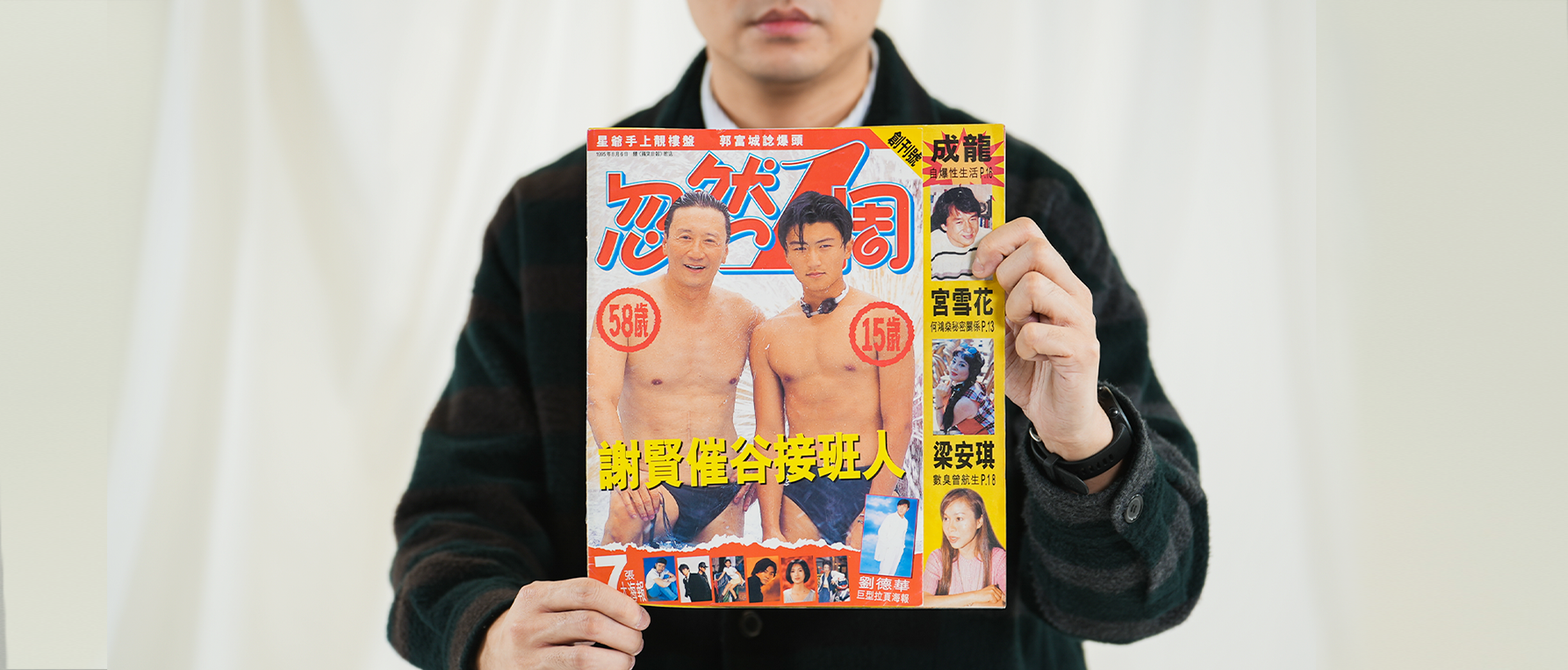

由TVB、ATV到ViuTV天王巨星「陪」住大 影視導賞員之育成 「大家成日都講愛護香港,我覺得你保護流行文化都係一件事。」

如果說,他是在「垃圾」堆中長大的孩子,一點都不為過,但他卻為這個身分感到自豪,還鼓勵一些同樣有「儲物癮」的人,要繼續儲下去,因為「垃圾」終有一天會變成黃金!一起聽聽他的故事。 #儲嘢成癮 #點廢成金