【一趟帶「香港製造」回家的旅程】從一件襯衫開始 拼湊出香港製衣業的集體記憶

一切源於2017、18年的一場異鄉的相遇。

那年Christy剛到英國求學,人生路不熟,屢屢碰壁,偶爾一次踏進二手衣物店,一件標籤寫著「Made in Hong Kong」的襯衫赫然在目。那刻她心頭一震,一種難以言喻的激動油然而生:「我從來無試過,攞起一件死物,會有呢個感情。所以我好想將呢份感動帶返香港。」

這件襯衫,在數十年前或許跨越9000多公里從香港被帶到英國,最後竟然又橫跨大半個地球,跟Christy回到它出生之地。學成回港後,Christy開了古著店「南泱記」,繼續在世界各地尋覓、記錄「香港製造」衣物,又著手研究香港製衣業歷史。從一塊布料到一間小店,一步一步拼湊那段香港的舊畫面。

文字:Heidi @heidi.is.strong

攝影:Andrew @andrew_bangchan

設計:Owen @wai.ho.98

|與「香港製造」初相遇

|與「香港製造」初相遇

拐進位於火炭的工業大廈,乘電梯抵達「南泱記」,溫暖的黃色燈光映照著衣架,整齊排列起一件件古著。細看衣服領口的牌子,發現為人熟悉的GAP、FILA、Patagonia等牌子,原來都曾在香港設廠,讓人嘖嘖稱奇。

1997年生的Christy,大學念的是時裝設計。在就學時期,已常與衣服為伴,又喜歡到美之等不同的二手衣服店尋覓靈感。到英國求學後,思鄉的感覺加上課業的壓力讓她喘不過氣。有次外出散心,在一間二手店發現了一件燈芯絨襯衫,標籤竟然寫著「Made in Hong Kong」。那一剎那,她竟然有點鼻酸:「自己讀書以嚟,一直覺得『香港製造』嘅嘢係好耐好耐之前嘅事情,甚至可能已經唔存在。嗰一下,覺得好神奇。」

雖然那件衫殘殘舊舊的,但Christy還是決定把它買走,及後又陸陸續續再到不同店舖尋找「香港製造」衣物。學成回港後,她想:「會唔會真係有機會,我可以將呢啲衣服全部帶返香港?我好記得自己搵到第一件『香港製造』嘅感情,所以我好想將呢份感動帶返香港。」2022年,「南泱記」正式開業。「南」字代表香港;「泱」取自Christy中文名字「映」的其中一部分,加上「水」,便合成了「南泱」。

|「香港製造」背後

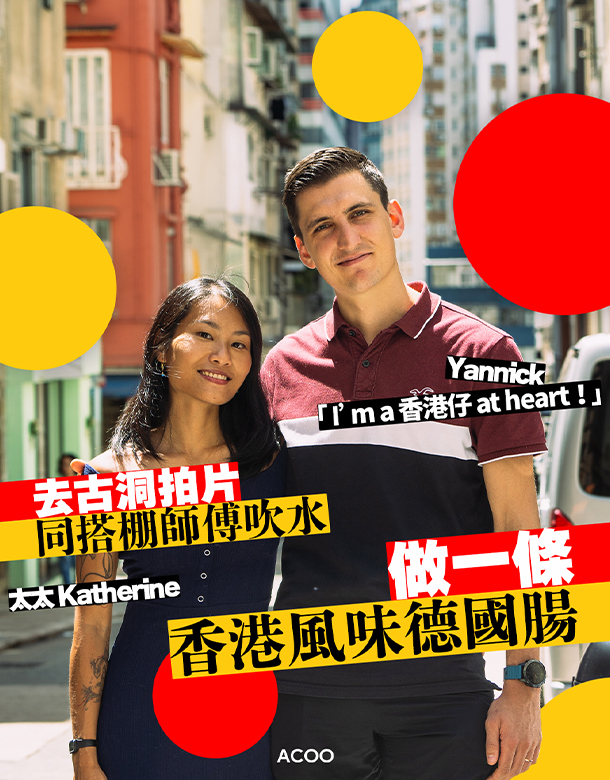

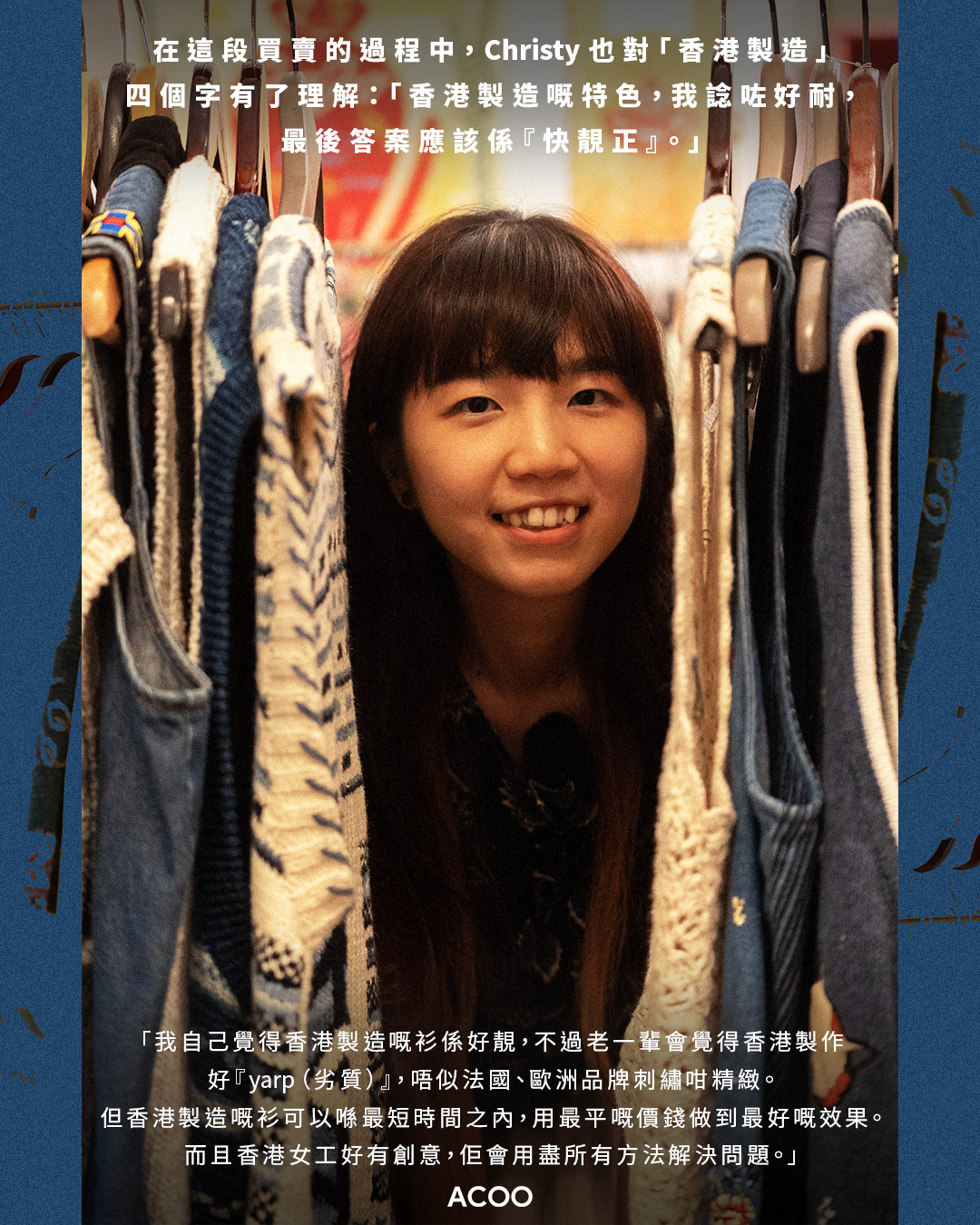

8年裏,Christy收集了約800件香港製作衣服,帶它們回港,再為他們尋覓珍惜它們的主人。時裝設計背景的她,特別對刺繡類,或剪裁特別的衣裳情有獨鍾。「我好鍾意佢哋點收口,睇啲拉鍊、鈕扣。雖然佢哋都係成衣,但剪裁咁特別,我會諗,究竟佢哋點樣控制成本?」在這段買賣的過程中,Christy也對「香港製造」四個字有了理解:「香港製造嘅特色,我諗咗好耐,最後答案應該係『快靚正』。」

「我自己覺得香港製造嘅衫係好靚,不過老一輩會覺得香港製作好『yarp(劣質)』,唔似法國、歐洲品牌刺繡咁精緻。但香港製造嘅衫可以喺最短時間之內,用最平嘅價錢做到最好嘅效果。而且香港女工好有創意,佢會用盡所有方法解決問題。」Christy隨手拿起了一間白色針織衫,驟眼一看,襯衫上以不同顏色的小珠,勾織成盛開鮮花的圖案,但仔細一看,才發現小珠根本全部都是半透明,顏色不同的,原來是珠子下面的棉線。「咁樣做可以增加立體感,同時又唔會好高成本,體現到香港人嘅『走精面』。」

Christy在「入貨」時,偏向選擇看上去較年輕,一般後生仔都能穿的款式,不過她後來發現,南泱記的顧客群比Christy想像中的更要闊,「甚至試過有婆婆同家人過嚟睇,原來婆婆以前有份做呢啲衫。佢無諗過香港仲可以搵到、見到咁多以前佢做過、見過嘅款式,勾起佢好多回憶。聽到呢啲故事,我都好開心。」

|舊事物的歷史課

透過這間小店,她希望亦能勾起客人們的好奇,從而更了解今時今日的香港製造。

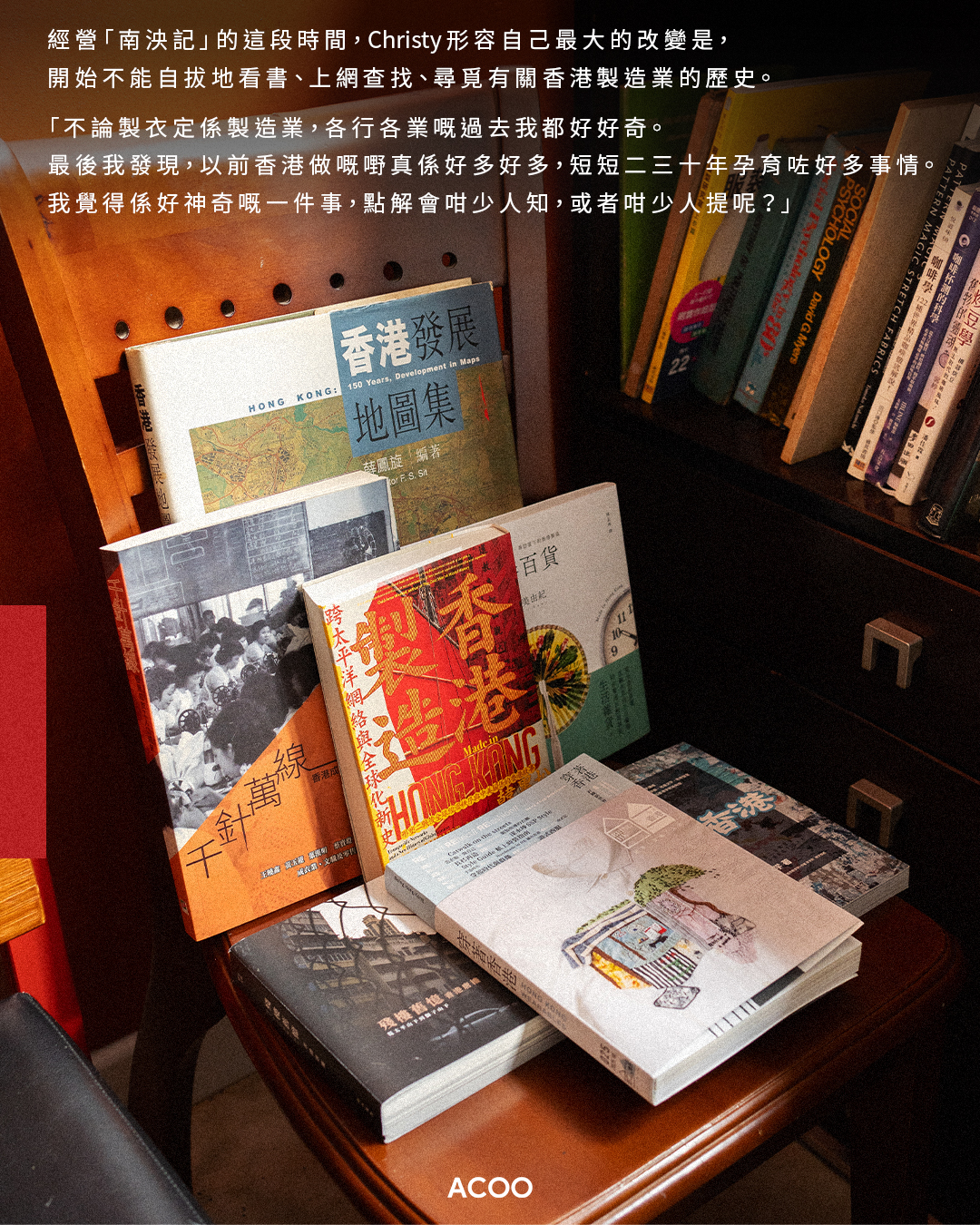

經營「南泱記」的這段時間,Christy形容自己最大的改變是,開始不能自拔地看書、上網查找、尋覓有關香港製造業的歷史。「不論製衣定係製造業,各行各業嘅過去我都好好奇。最後我發現,以前香港做嘅嘢真係好多好多,短短二三十年孕育咗好多事情。我覺得係好神奇嘅一件事,點解會咁少人知,或者咁少人提呢?」

|不完美的完美

Christy逐漸對香港製造多了認識,發現香港以前不少製衣廠的客人都是美國品牌,例如「Christopher and Banks」、「Susan Bristol」等。不少美國家庭都會把二手衣物拿上拍賣網放售,這也成了Christy入貨的途徑。

她解釋,香港製造的舊衣物不難找,不過每次都需要花不少時間挑選。「畢竟大多都已經被保存了4、50年,呢啲衫,尤其刺繡、穿珠類,好容易甩線。而羊毛衫,對於某啲蟲嚟講又『好好味』。香港5、60年代又多做呢類型嘅衫,所以係最難保存。」

起初,Christy每次收衫後,都很擔心衣服有破損,特別是羊毛衫很容易穿窿,她也會小心翼翼地修補。「以前啱啱開業嘅時候,我會好擔心,死啦穿咗個窿,或者布料好大撻污跡,客人會唔會好介意?但有一次有個客人揀中一件未修補好嘅背心,畀錢嘅時候我話,唔好意思,膊頭位其實穿咗個窿。但佢話,唔緊要呀,舊衫係咁㗎啦!」這就如當頭棒喝一樣,Christy發現,對呀,這是舊衣服必然會發生的事情。「其實好多人唔會介意件衫爛咗,反而會視為穿著嘅痕跡。」也許這也是古著的意義。

———————

In ACOO, you can see #ACOOPerson.