搜尋結果: #文化

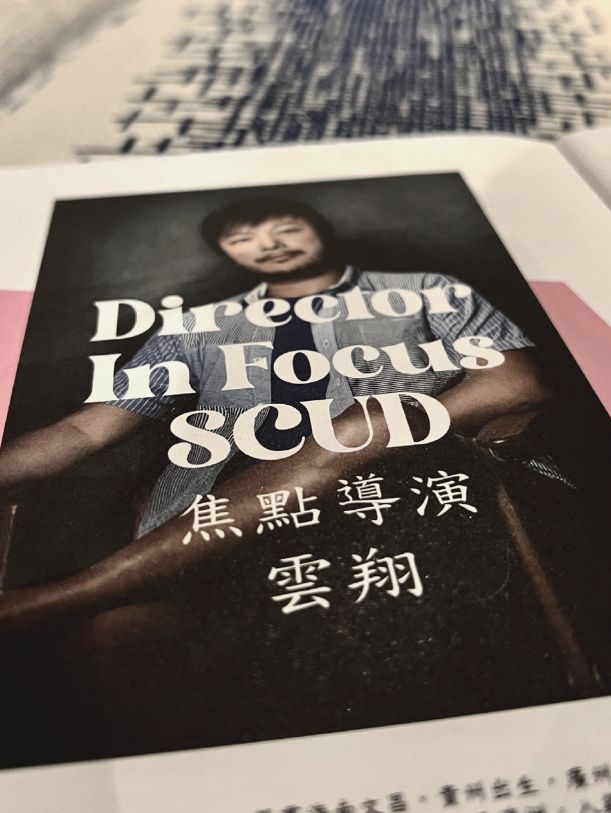

【赤裸地探究生死】一抹色彩即將消散|與雲翔、李蕙敏對話

第33屆「香港同志影展」今日(9月17日)正式揭幕,今屆的焦點導演是雲翔。筆者早前與他和李蕙敏(Amanda)在逸東酒店見面,第一個問題,當然要先問問成為焦點導演的感覺。他笑了笑,回答得直白而自信:「有啲出奇,但諗諗吓,同志電影我頭尾拍咗8部,又覺得冇可能唔係我。」 今屆影展中,雲翔有4部作品上映,其中《永久居留》和《安非他命》是舊作,而《十三門徒》和《屍房菜》則是在香港首度公映。前者述說一名自稱學者與12位精壯青年探索生死,後者是關於鬼上身的故事。兩者皆與另一舊作「三十儿立」有關聯。曾經參演「三十儿立」,再次在《十三門徒》登場的Amanda直言,「拍雲翔導演嘅戲好刺激,好少見到咁多人唔着衫,但係又要處之泰然!」 //赤裸說故事// 雲翔的電影,一直以前衛見稱,毫不避諱的裸露甚至性愛鏡頭,無疑都是特色。但當目光從「吊吊揈」的男性胴體移開,看到的會是甚麼?參與了試映會的筆者,看到了對死亡的想像和對愛情的反思。另外,《屍房菜》其中一幕性愛場面,也委實令人印象深刻(按:為免劇透,不贅,反正香港觀眾定有共鳴)。 雲翔直言:「生死議題貫穿我嘅電影,呢樣冇得講,當然有講愛,仲有講抑鬱症。」他解釋,小時候已經喜歡思考生死,「但係我覺得,人類對死亡嘅解說,冇一種係足夠滿足到我。」正因如此,他對死亡的不同想法,便滲透了他的作品。 驟耳一聽,似乎沒那麼特別?Amanda給予了一個客觀評價:「呢啲議題,中外電影都會講,只係唔同人會有唔同想法、價值觀、角度,經歷影響睇法。」但當這些議題添加了同志元素,「咁樣件事又複雜咗,但又豐富咗。」 雲翔補充,《三十儿立》之後的作品,都是探討「dying young」,「因為我覺得呢樣嘢畀人嘅惋惜感,或者逼人去思考人生嘅意義,強度係好大。」而在故事中加入同志元素,他認為不會令年青人抗拒,反而會覺得「幾型喎」。 //向觀眾告別// 關於雲翔,除了影展,近來亦有另一消息令人關注 — 在完成第十部作品《裸族之香港部落》後,他將停止導演工作,並離開香港。「我咁放得低話以後唔拍電影,其中一個好主要嘅原因就係《十三門徒》,再加埋《屍房菜》,就講晒我對死亡嘅所有意念,同埋一啲奇想。」他笑着說:「我同阿Ray(楊曜愷,影展行政總監)講,真係好,有咁多場,係我同香港觀眾告別好好嘅時機!」 雲翔生於貴州,在廣州成長,70年代尾來到香港,一度移民澳洲,之後回流當導演。他憶述,初到香港感到眼界大開,「見到差異咁大,會令我更加敢去搏,覺得應該要開放自己。」這感受,在他已經決定離開香港的今天,顯得有點諷刺。「我依家覺得,人生屬於地球,唔應該停留喺一個地方。」他說。 涉足電影界的16年,他看到很多的停滯不前,以同志議題為例,「新加坡最近話同志性行為去罪化,香港31年前已經做咗」,又如同志影展,「33屆啦已經,以前好犀利,係領先亞洲,近年其他地方係咁向前行,我哋又冇乜變化。」他坦言,「進唔進步要講緣份,希望至少唔好退番去,仍然有空間畀年青人發揮。」 他表示,創作意念也在變化。剛開始的電影,都取材自真實故事,來源大多是朋友講述,或者公開案件,但由第六部電影起(2016年的《同流合烏》),故事開始變得虛無,「因為對現實態度唔同咗,以前會覺得人生可取、都幾多嘢可以拍成電影,跟住越來越失望,咁就開始追求烏托邦,想像一件事出嚟。」 //在香港以外// 回顧導演生涯,雲翔相信自己的作品的確開闊了一些框框,產生了一些影響。例如《三十儿立》在泰國30多間戲院上映,除了引起一時哄動,「主要係泰國導演,佢哋發現『原來我哋國家可以上呢啲電影』。」又例如台灣,「令佢哋知道用同志題材係work,一樣咁美好,甚至多咗一啲色彩。」 對此,他直言「我幾滿意」。不過他立即笑着說:「我比較影響唔到香港。」 所以,香港在他心中,是否仍在「更多元」的路上?雲翔再次笑了笑,說要以最有希望的說法來回應。他表示,「好多人離開香港,有啲人會好傷感,我就睇到一個好大嘅機會。」他直言,「一個地方,啲人唔走出去,係唔會點樣變化。」他相信,離開的終會回來,「咁多人走向世界,到時會帶一啲完全唔同嘅嘢番嚟,到嗰陣,可能就會見到一個脫胎換骨嘅香港。」 李蕙敏髮型: Eddi So @ Headquarters 場地提供: Kino @ Eaton HK 《第33屆香港同志影展…

OASIS | 紅眼:Falling Down

這個禮拜,本應介紹即將上映的一部冷門佳作《命懸 2000 呎》(Fall)。顧名思義,若有看過近年許多同樣以極限運動為題材的作品,對故事的基本佈局都不會陌生,兩個青春健美的女主角,一個因為攀石途中目擊丈夫墮崖身亡,從此意志消沉,變得自責自閉。另一個則恨做網紅,典型靠粉絲吃飯的 Like Whore,最喜歡挑戰高難度任務,再拍片上載博流量。兩人久別重逢,一個為自我振作,一個為自己的 Like 數,於是結伴跑到山旮旯「裸裝」爬一座 2000 呎燈塔,即是兩座艾菲爾鐵塔,殊不知上山容易落山難,退路已毀,斷水斷糧,而且高空又無訊號,求救無門,叫天不應,叫地不聞,等死之餘還發現數隻嗜血禿鷹早已盤旋在側。 嚴格來說,就是一部高凶玩命版的「鯊魚片」(Shark Movies)。不是開玩笑,與《命懸 2000 呎》同期上映,確實就有一部悶過「阿媽係女人」的《鯊餌》(Shark Bait)。但相對一些已經玩到爛的驚慄題材,譬如鯊魚、空難、超級病毒、變態殺人犯等等,將極限運動和嚇人陷阱混搭在一起的《命懸 2000 呎》,勝在頗有創意,而且製作成本極低,除了開場十多分鐘為了介紹兩個女主角而有些過場,餘下時間幾乎就在那座 2000 呎長梯和燈塔進行,演員的實際活動範圍並不超過一張乒乓球檯。儘管那些密集式的嚇人陷阱鋪陳,只屬一般恐怖片的常見伎倆,而極限運動這個題材也不新穎了,說到深層次價值和心理描寫,更難以超越以攀岩達人 Alex Honnold 為主角的紀錄片《赤手登峰》(Free Solo)。但電影純屬虛構得來又成功令人看到手心冒汗,除了演員稱職,於絕境中設法逃生的各種手段都很有趣,兩個衝動少女情急智生,有些明顯太蠢,有些則別出心裁,是有點小聰明,兩者拿捏得宜,不會突然智商下線,又突然功夫巨星上身施展高難度動作,出於日常,用於非常,不劇透太多,只能說,人逢絕境身邊有個網紅朋友確實是好的,隨時救你一命。特別是對方有航拍機和豐胸墊的話,會穿避震性能良好的氣墊鞋就更理想。 不過,我一邊看一邊覺得電影被狠狠的打了臉。入場看這部高凶驚慄片的前一晚,就是 Apple 的年度發佈會,並公開了最新的 iPhone 14 設計。外觀機能皆與上代分別不大,唯獨有一個對香港人沒意義的新功能,就是衛星 SOS 發訊系統(事實上只適用於美加地區,香港根本用不到)。散場後,忍不住跟電影公司的朋友說,此作剛好踩界,明年才拍好的話,她們可以隨時…

【得閒睇書】九龍獨立書店地圖 來一場閱讀馬拉松

古語有云「讀萬卷書不如行萬里路」,但讀書和行路為甚麼不可以同時進行?近年獨立書店越開越多,單單是在深水埗、油尖旺一帶的獨立書店己經多得可以讓人來一個「書店馬拉松」。如果你已經厭倦了大型連鎖書店千篇一律的書本種類和分類,獨立書店或許令你驚喜。每間獨立書店專注售賣的書本類型都各有不同,亦會有各自的店長推薦,讓從未接觸過該類型書本的人可以較易入門,閱讀環境更各有特色,想要一點新鮮感的你不如在假日來一次「獨立書店馬拉松」吧。 起點就由文青「打躉地」大南街開始,除了咖啡店可以讓人坐下來看書外,大南街亦有兩間獨立書店設置了舒適的位置讓人坐下來享受閱讀時光。位於深水埗大南街169-171號大南商業大廈3樓的一拳書館( @book.punch )於2020年開業,看到一拳書館,你可能第一時間會想起日本漫畫一拳超人,無錯書店的名字的確源自一拳超人,更有「一拳驚醒讀書人」的意思,提醒大家閱讀並非只是文人的玩意。一般書店可能會以折扣或文創贈品吸引顧客,但一拳書館不用折扣作招徠,而是會送贈本地蔬菜以支持本地農業,門口亦有一個角落擺放了很多香港、台灣的食品,除了讓大家心靈飽足外,更餵飽大家的肚子。書店的分類設「香港有譯」、「無用之用」、「拉美在此」等共有十四類書,而每個分類都有一小段簡介助人理解。一拳書館更在窗邊設置了座椅,讓人可以留在書店中看書、溫習,書店亦特意劃出一個空間用以舉辦各類活動,由不同人舉辦讀書會或分享會,大家可以在書店中互動、交流。 另一間在大南街的獨立書店是今年五月開業的獵人書店( @hunter.bookstore ),與多數的獨立書店不同,獵人書店開在深水埗黃竹街1C地舖,有兩層空間,門外擺放了一張梳化,有不少街坊經過都會坐下來休息一下。書店內有不少政治類書籍,更有不同地區的分類,走上二樓又會發現另一個小天地,樓上的空間擺放了幾張大型的電影和雜誌海報,書櫃裏擺放的是竟然是漫畫和小說,與樓下的書本種類截然不同。樓上小小的空間擺放了兩張梳化,讓人可以安坐在鬧市的閣樓中靜靜閱讀,不受任何打擾。除了售賣書本,亦有不少本地小店在獵人書店中寄賣,如文具、電話殼等,下次到大南街嘆咖啡時不忘來到訪一下這兩間書店。 書店馬拉松來到太子,你也許不知道在太子花墟竟然有一間書店,隱身於花墟的閱讀時代( @hkbookera )在太子道西162號華邦商業中心1102室,麻雀雖小,書本的種類卻不少,而且每個分類都附有簡介,令人更能了解該書類。而作家介紹令讀者在選購書本的時候更容易接觸到新作者。除了歷史、文學書籍外,更有不少日本作家的作品,如果你是日本文學的愛好者,到訪閱讀時代一趟或會令你尋獲不少心頭好。書店的一角設置了幾個位置讓來訪的人坐下來看書,午在後的時間到訪更會有陽光透進整間書店,閱讀時代在花墟為來訪的人留了一個安靜的角落閱讀,令花墟不止有花香,更有淡淡的書香。 再往前走,從太子來到更熱鬧的旺角西洋菜街,本月開業的留下書舍( @hans.bookstorehk )位於西洋菜南街228號唐四樓,走了四層樓梯,終於看到留下書舍亮著的招牌燈箱那刻,實在是十分感動。留下書舍由幾位前記者開辦,因著幾位店主的背景,除了一般文學,留下書舍亦專注於售賣新聞類書籍和報導文學,在書店內更能見到不少舊報紙及往昔的新聞刊物,雖然這些珍貴的新聞「文物」是非賣品,沒法帶走,但留下書舍歡迎大家留在店內翻閱。書店更設有二手書櫃,擺放了價錢為八十、六十和四十元的二手書,種類亦各有不同,大家可以來尋寶。留下書舍內劃出了臨窗的區域讓人可以坐下來看書,有圓桌、窗台位、梳化,不同的座椅務求讓每位來訪的人都可以找到最適合自己的位置留下來,店內更提供免費的茶水和咖啡,如此舒適的配套讓人怎捨得不留下來看書呢。 獨立書店馬拉松來到最後一站,於今年一月開業的界限書店( @boundary.bookstore )並不是在界限街,而是在旺角彌敦道580G號彌敦中心10樓04室,書店名為「界限」是想打破「界限」,希望可以向讀者提供不同的書本類型及閱讀體驗,藉由書店助人打破「界限」。界限書店內有豐富的歷史、軍事相關書籍,除了書本亦有不同的文創小物供人購買,如畫有香港流行文化圖畫的明信片、香港地圖毛巾等。店內有很多香港歷史相關的舊報紙、舊照片、地圖等物件,一進門更會見到牆上貼了五張介紹香港歷史的圖文海報,不難看到界限書店對向人介紹香港歷史的用心。界限書店對書籍等分類亦有其一套,有一項分類竟然是「養貓的作家」和「養狗的作家」,用貓派和狗派作者來為書本分類,這樣有趣的分類方法的確是打破了界限。 香港的獨立書店遠不止以上幾間,其實不少地區都有獨立書店的存在,大家不妨出去走走,親自發掘更多獨立書店,在支持本地書店的同時,重新尋找閱讀的樂趣,留一點時間讓自己在忙碌的生活中喘息。

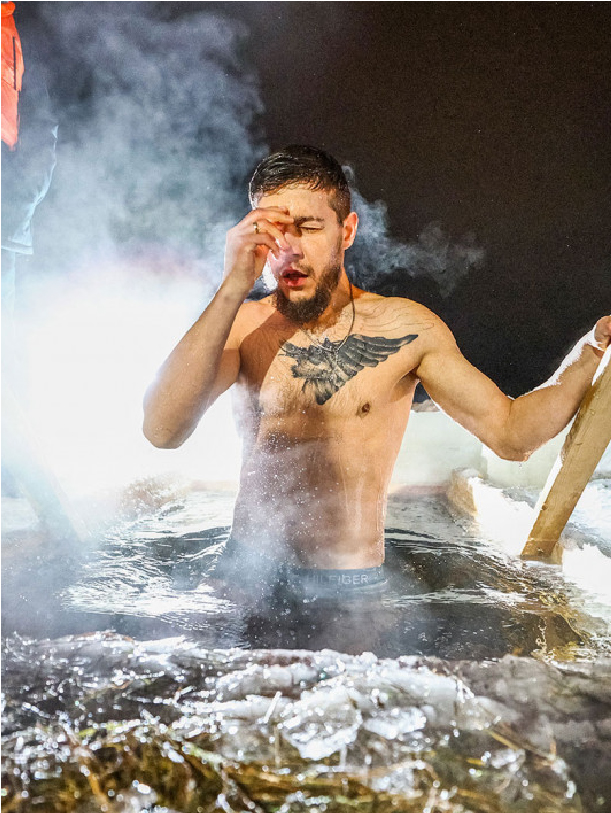

【羅素的紅】:俄羅斯人點解每年一月都浸冰水?

又到了一年一度俄羅斯人跳下冰水中的日子,因為是「主顯節」的到來!每年 1 月 19 日,俄羅斯東正教都會紀念主顯節。因此,成千上萬的俄羅斯人,不論是否信奉東正教,也會在跳進零度以下的河流及湖泊「游泳」,也有人稱為「沐浴」,以紀念耶穌在約旦河受洗。根據傳統,這一天的水是聖潔的,在水中浸三下,就可以洗淨自己的罪孽。 事實上,俄羅斯東正教對這些「冬泳」的宗教價值持懷疑態度,但自 80 年代以來,這種習俗越來越受歡迎。東正教會本身認為,這些所謂「冬泳」的活動,與宗教本身並沒太大關連。甚至一些東正教神父認為,這一傳統起源於異教,其實是褻瀆了主顯節慶祝活動的真正意義。 有俄羅斯媒體指,冰水沐浴的傳統可以追溯到1525年。在沙皇時代是一種宮廷儀式,沐浴前,人們會參加遊行。不過到了蘇聯時間,政府主張無神論,因此宗教得不到重視,甚至很多與宗教有關的活動都被禁。但到了80~90年代,這個習俗又重新得到宗教意義,而且深受國民愛戴,一直至今。 俄羅斯一月份的天氣寒冷,很多時只有零下十多度,不過即使溫度低至-20攝氏度,大家也會深呼吸一口氣,勇敢地將自己浸入水中。除了據稱可以赦免自己的罪孽外,不少俄羅斯人還認為,跳入冰冷的水對健康有益。概念就有點像有人說,冬天用冷水洗澡,可以訓練自己不易生病一樣?不過很多醫生提醒市民,跳入冰冷的水中會帶來健康風險,不應該亂試。 俄羅斯總統普京也有參加主顯節沐浴,他通常會走到冰水前,脫掉大衣然後再於胸前劃十字,之後整個身體浸入水。可見這個主顯節沐浴已經幾乎成為「國民活動」,因此政府也會為國民準備幾千個特別「浴場」,當中少不了西伯利亞部分地區,值得一提是西伯利亞地區 1 月份的氣溫動輒低於 -30 攝氏度,因此也有救援人員在旁保障游泳者安全。 不過,要跳入冰水中也要有些「準備」,例如有人會在主顯節之前,洗幾次冷水浴,以助身體為寒冷的衝擊做好準備。有參加多次主顯節沐浴的人提醒,在等待入水前,不要只呆站看別人,一定會做些熱身增加血液流動。

香港仔避風塘都有深度遊 「浪遊漁港1773」帶你看水上人文化

香港地玩到悶啦,仲有邊到好玩?今集2359就帶大家去香港仔深度遊,睇下以前水上人住嘅屋係咩樣、再睇埋有超過50年歷史嘅海上皇宮「珍寶海鮮坊」!仲有好多地方等你發掘,即刻跟 Ceci 去睇下啦。

【失眠神燈】 Dustykid陪你度過失眠夜 塵爸夜燈展 「晚上的感受非一人獨有,你並不孤單」

世界上最遙遠的距離,是當我終於能上床休息,卻整晚眼光光無心睡眠腦交戰……失眠問題纏擾不少香港人,如果你也有共嗚的話,今次ACOO要介紹的展覽十分適合你! 說的是由城中著名插畫家、85後的Dustykid創作人「塵爸」、陳塵舉辦的「塵失眠夜燈展《親愛的長夜,我們又見面了》」。展覽分佈於PMQ的三間房,每間房也有不同主題療癒人心。展覽 S314 室以「夜燈」為主題,你可以在不同角落找到笑容滿臉的小麈子的文句夜燈作品,說不定會找到一句撼動心靈的句子。 而S313室主題為「與心夜談」,展出24幅加入了動物元素的畫作,包括大象、鯨魚等,感覺十分夢幻。當中以一頭大象作為主角的一幅畫作,靈感來自英文諺語:The elephant in the room,意思是每當問題過於明顯時,人就會想忽視「這頭大象」,就正如我們經常對內心的想法置諸不理,塵爸的創作理念是希望觀眾可以在房間內好好聆聽自己內心的聲音。最後S312室與中層則設有塵聖誕期間限定店,售出超過70種產品以及限量禮物包。 陳塵本來是一個夜夜無眠的人,故對失眠這回事感悟極深:「黑暗晚上的感受,並非一人獨有,你並不孤單。月亮和星星在遠處照耀着你,眼淚和難過都會過去。」希望有失眠問題的你,可以在夜燈中覓到心安處吧。 「塵失眠夜燈展《親愛的長夜,我們又見面了》」 地點:中環 PMQ 元創坊A座3樓 S312-S314 及走廊 日期:即日起至 2022年1月2日 時間:12:00 – 20:00

【余拜仁】:「花園」的重建:轉角遇到愛

香港是世界上生活節奏數一數二快的地方,其中新舊的交替更可說是轉眼即逝,舊事舊物舊人舊情除了充斥在空氣內,還有什麼方法可以留得住呢?樓齡超過半個世紀的牛頭角花園大廈重建在即,不但社區建設及樓宇設計將會煥然一新,而且當區的人和事都難免會經歷翻天覆地變化,有社工聯同畫家決定以藝術作媒介,為這個別具特色、人情味濃的社區留下印記,既供前人懷緬過去點滴,也讓後人認識歷史前塵,連結起一代香港人的過去、現在與未來。 花園大廈的一期及二期共有九幢,提供接近五千個單位,第一期早於一九五八年落成,屬於觀塘首個廉租屋邨,並為該區當年發展計劃的重大舉措,而大廈的重建工程早於八十年代開始分階段進行;花園大廈絕對是一片鳥語花香,紫蘭、茉莉、牡丹、百合、玫瑰、水仙及玉蘭開滿一地,燕子、喜鵲、畫眉、孔雀及百靈鳥盤旋不散,以上述花鳥名稱命名的12座樓俗稱為「花樓」及「雀仔樓」,單從命名來看,大概已可領略該地的豐富色彩及萬千故事。 「花園大廈的建築是非常有特色,由宏觀佈局到單位設計都有很多心思,例如寬闊的走廊讓街坊有了日常交流的額外空間,屋內的百葉窗既可加強空間間隔,同時又不會阻礙自然採光,這些細節都很值得被記下來」,社工袁寶意(Bowie)連同循道衛理觀塘社會服務處的一班手足一直以各種方法為大廈做紀錄留記憶,包括早前舉行「遊花園」導賞團(網上/實體),讓人加深了解大廈的硬件軟件,包括建築特色及人情故事等等。 Bowie更加找來「畫下嘢」(WaHaYeah)的藝術家聯手合作,希望以畫作去書寫社區歷史,後者是由一班城市畫家(Urban Sketcher)所組成的藝術團隊,積極推廣城市寫生(Urban Sketching),並不時與其他團體合作參與社區藝術項目;畫家們今次專誠走訪大廈老中青的家庭,聆聽他們過去在這片樂土的生活細節,並且以此作為起點創作一系列畫作,既有街坊個人生活特寫,又有邨內社交片段撮取,一面寫景,一面抒情。 Bowie提到,留下紀錄不僅僅是要懷念過去的種種美好,同時亦想為社會提供重要參考,推動我們繼續在各個生活層面上做得更好;名為《遇見。轉角》的花園大廈故事展今日開始在大廈百靈樓地下的循道衛理觀塘社會服務處外舉行,展期至本月月底為止,如果你對我城的城市規劃感到好奇,或者一向喜歡傾聽豐富的人情世故,不妨抽點時間一遊。

【余拜仁】:勿演三少:岩巉藝術的美麗

在上月初一個秋風剛起的傍晚,約了數名友人到上環聚舊聊天,到了好受歡迎的生活百貨店#HAPi閒逛,順道吃過一頓色香味俱全的Fusion晚餐,飲飽食醉之際沿著普仁街散步消滯,眼前忽然出現一幢橙紅色建築,配上一道深啡色木門,甚為搶眼,門外正有三數個人聚集聊天,狀為興奮;好奇之下走到門外探頭看看,原來當晚會有一個劇場作品在內上演,其時的氣氛喚起了以前到外地參與諸如愛丁堡國際藝穗節(Edinburgh Festival Fringe)等「邊緣」藝術活動的回憶:非傳統的表演場地、小規模的觀眾人數、非常親密的氛圍,以至通常都極富實驗性的作品⋯⋯想不到這夜在香港上環都能遇上這種人與事,實在十分有趣好奇,實在很想參與支持。 當晚演出名為《憤鬥藝術》,圍繞三名主人翁的一個核心問題:「點樣可以將藝術發大嚟搞?」,想來想去卻總是苦無答案,當中出現很多他們本身對「何謂藝術?」的討論及反思,也涉及不少外界他人關於藝術的定義及概念;縱然主題嚴肅,但是創作團隊的探討及呈現均採取了輕鬆、幽默的手法,既有牽涉到戲劇訓練、略為內行的In-Joke(圍內笑話),也有針對「藝術為何物?」、比較尖銳的反諷提問,配合三位表演者到位的個人表演,以及彼此之間的高度純熟的默契,絕對稱得上莊諧並重;當時現場所見,全晚笑聲不斷,觀眾反應熱烈,加上團隊放棄定額門票制度,改行自由定價策略,讓觀眾完場之後視乎自身體會付費,觀乎收款盒子的豐盈,相信大家對《憤鬥藝術》的評價也是相當正面。 《憤鬥藝術》由「勿演三少」創作及製作,他們是五位在2019及2020年畢業於香港演藝學院的學生,分別是陳鎮東、黎逸正、劉煒燿、張綽希及佘樂妍,涵蓋戲劇表演及舞台製作等不同範疇;根據宣傳文案,團隊將《憤鬥藝術》稱為實驗劇場,他們期望在創作過程中找到有關藝術的更多可能性,這趟尋覓之旅的起點則是由眾人畢業之後準備入行而開始,「係有難度,發現自己同行業一貫嘅美學係有種唔同……市面上嘅美學,好多時都好似會有正確答案,你做到某條Equation(方程式)就係好睇,我哋唔係無試過去Fulfil(實現)呢條Equation,但係我哋好努力嘅時候,人哋都會話我哋係錯嘅,呢樣嘢就係岩巉,同時我哋又覺得做藝術無理想由得一條Equation。」 在今次的創作及製作歷程中,眾人如願以償嘗過不同的實驗及追求,既找出自己的長處,又看到自身的不足,「以我哋嘅程度,好大幅度嘅即興係困難嘅,或者話未必容許到,畢竟我哋對觀眾係要有尊重及交代,需要確保佢哋嚟到嘅觀賞係值得嘅」,總結今次經驗,他們希望更加具體地確定其創作及製作路向,祝願勿演三少能夠在穩定發展及持續變化中取得平衡,邁步向前。

【還有三星期準備!】 法國五月招募駐港藝術家聯辦展覽 芭蕾舞、設計、音樂、繪畫、攝影都得!

還有不足三個月就迎來2022年,想捉緊2021年的尾巴,你會選擇做些甚麼呢?有沒有想過自己有能力舉辦展覽或表演,以藝術留住最美一刻? 機會來了!一年一度的法國五月(French May)藝術節正公開招募駐港藝術家,參加2022年聯辦節目。法國五月藝術節這個亞洲大型文化盛事大家應該不陌生,每年法國五月都會舉辦過百場文化活動,令大家在香港也感受到法國的藝術氣息。不過聯辦節目又是甚麼呢? 所謂聯辦節目就是法國五月為協助新晉藝術家有更多被人認識的機會而設立的展覽,因此門檻比重點節目低。只要你是視覺藝術及表演藝術的藝術家,不論是芭蕾舞、設計、音樂、繪畫、攝影、時裝、生活品味等範疇都可以報名。而獲選的藝術家能夠於明年五月或六月,根據法國五月的主題舉辦展覽或表演,增加知名度。 申請截止日期:10月29日凌晨12時

【余拜仁】:茹國烈 — 戴上全新眼鏡看文化

「文化是什麼?」是一條非常有趣,同時又相當難答的問題,不同時空下的不同人,過去、現在,以至將來都有不同答案,絕對沒有絕對。上周日的悠閒下午去了位於油麻地的東南樓藝術酒店,看看「七份一書店」新開業的情況,卻發現該個時段正值短暫休館,並正舉行一場名為「城市如何文化」的講堂,講者更是在本港文化藝術發展中有著舉足輕重位置的資深藝術行政人員茹國烈(Louis),於是當天就在一間充滿文化氣息的書店,聽著一位深具文化功力的學人,以「城市與文化」為題提出一系列甚有意義的提問與解答,讓人再三思考到底「文化是什麼?」 不少行內人都稱呼Louis為「茹老闆」,原因之一是他曾經在本港大大小小的文藝機構工作,實實在在做過不少人的老闆,徒子徒孫遍佈行內行外,包括曾任西九文化區表演藝術行政總監,而文化區的首兩個表演藝術設施戲曲中心及自由空間,正是由他帶領相關團隊,由設計規劃到開幕營運一步一步發展出來,其他要職還包括香港藝術發展局行政總裁及香港藝術中心總幹事等等;擁有超過三十年藝術行政管理經驗,完成文化區的重要任務之後,他決定讓自己放一個悠長假期,並到英國倫敦政治經濟學院進修Executive MSc in Cities的課程,回港後一直醉心於推動城市與文化的硏究。 根據Louis所講,他本身修讀的課程,其實並不是以「文化發展」為研究核心,只是他在求學階段之中,嘗試結合他在過去實戰工作上的種種知識及經驗,另闢新路;對他來說,讀萬卷書固然重要,行萬里路同樣關鍵,因此除了校園學習,他亦把握機會走訪了14個歐洲城市,唯一門檻是過去都從未踏足過,看看當地的發展模樣,思考別人的發展歷程,最終他提出了一個名為「BEAM」的框架,包含四個主要元素:Belief and Value(信念和價值觀)、Everyday Lifestyle(日常生活風格)、Arts and Creation(藝術和創造),以及Memories(記憶),相互之間並不是完全割裂的範疇,一方面彼此互相影響,另一方面「B」、「E」及「A」更會結合成為「M」,根據Louis的闡述,「BEAM」本身不是一門科學,相反它更像是一副眼鏡,「關於我們如何去看待文化」。 短短一個多小時的講堂之中,除了簡介框架,Louis亦示範了「BEAM」的應用,包括如何以此作為起點去規劃未來的文化藝術場所,刺激了在場人士不少的反思,據知「城市與文化」這個系列活動已經先後舉行了超過30場,更會視乎不同對象去調整及改動內容,其後續發展實在讓人期待。