【香港角落|走進戰爭的痕跡】黃泥涌峽的二戰軍事遺址與香港保衛戰記憶

對許多行山客來說,可能都已走過港島不同山脈多次,也許亦注意到路邊有些陳舊的混凝土建築,半掩在草叢裡,牆上佈滿裂痕和坑洞。如果有人告訴你,那些你以為是「廢墟」的地方,八十多年前曾經是一座座戰鬥堡壘;那些「石屎牆」上面的每一個坑洞,都是一顆子彈或一片炮彈碎片;那些你隨手拍照的「打卡位」,曾經有一群年輕人,為了保護香港而拼命,甚至在裡面用六秒鐘的反應時間,努力拯救隊友的命——你還會只是路過嗎?

在研究香港戰役多年的學者蔡耀倫(Rusty)帶領之下,讓我們一同踏上二次大戰的戰場所在地——黃泥涌峽的戰爭歷史遺跡。

|山徑上的戰爭遺跡

|山徑上的戰爭遺跡

1941年12月8日,日軍發動太平洋戰爭並進攻香港。為期18天的香港保衛戰中,來自英國、加拿大、印度的部隊,連同本地徵召的香港義勇防衛軍團,在黃泥涌峽與日軍展開激戰。而黃泥涌峽徑內有多個二戰時的軍事遺跡,大部分更是「二級歷史建築」。

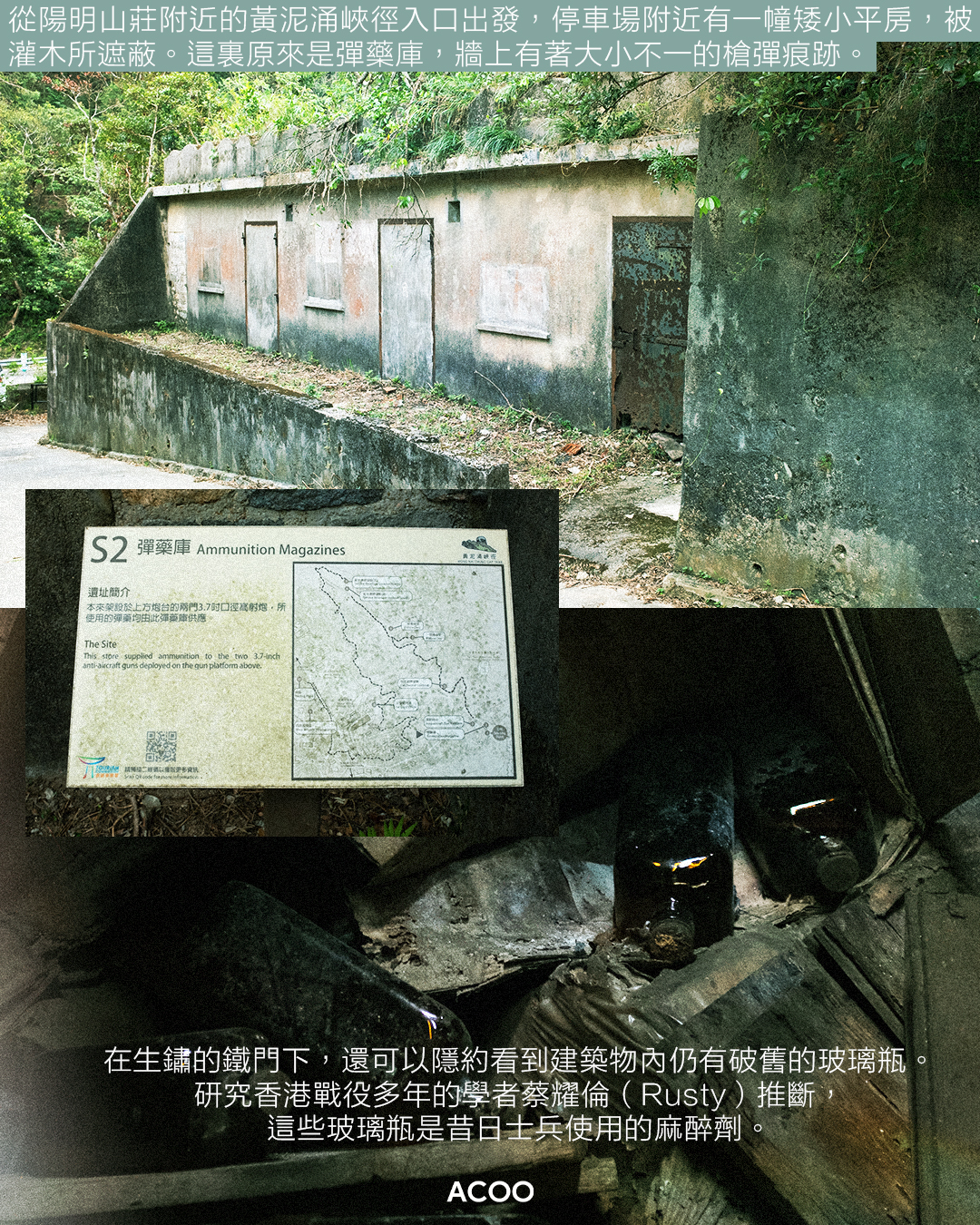

從陽明山莊附近的黃泥涌峽徑入口出發,停車場附近有一幢矮小平房,被灌木所遮蔽。這裏原來是彈藥庫,牆上有著大小不一的槍彈痕跡。Rusty解釋,細小一點的,是手榴彈碎片所造成的;較大的飛散痕跡,便是被砲彈轟炸的證據。在生鏽的鐵門下,還可以隱約看到建築物內仍有破舊的玻璃瓶。Rusty推斷,這些玻璃瓶是昔日士兵使用的麻醉劑。

再往上走,便會到達高射炮遺址。這裏曾配備兩門3.7吋口徑高射炮,而附近的斷壁殘垣則原為彈藥櫃。不遠處亦有士兵的住房,可見是砲兵的重地。Rusty又說,有趣的是,因為1930年代香港已經有青洲英坭廠,所以不少軍事設施,甚至水缸、鐵絲網真都會使用了鋼筋水泥,從而亦透露出1930年代香港工業發展。

|一號機槍堡的故事

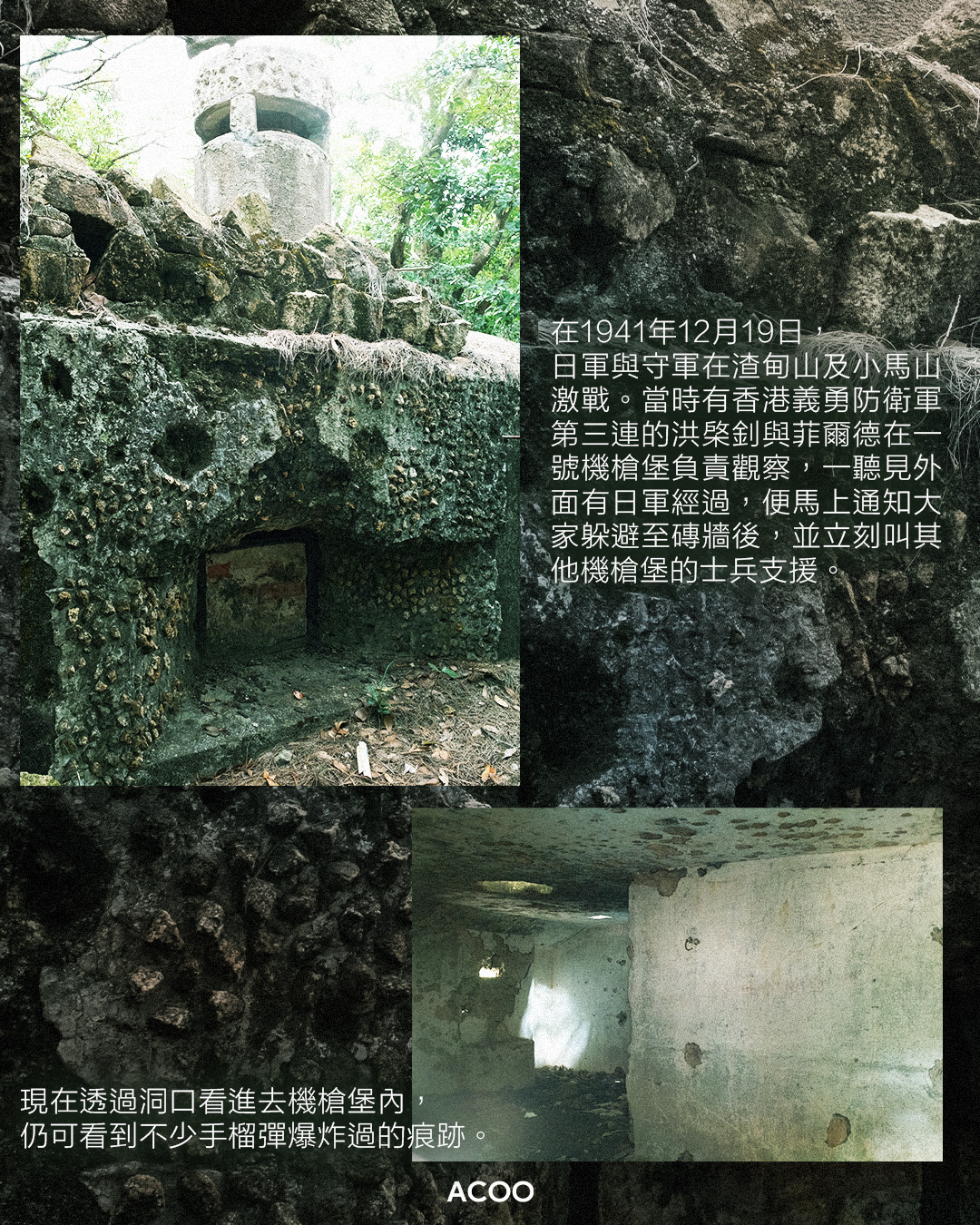

沿黃泥涌峽繼續走,便會抵達一號及二號機槍堡。兩個機槍堡外牆上密密麻麻鑲嵌著的大小石頭,以混淆敵軍,讓這座軍事建築在當年能夠融入周圍的山林環境。機槍堡設有一座圓柱形的瞭望鏡槽(Observation Shaft),讓堡內的士兵隨時觀察了解敵軍情況,但壞處是敵軍可以隨時在此攻擊堡內的士兵。

Rusty分享,在1941年12月19日,日軍與守軍在渣甸山及小馬山激戰。當時有香港義勇防衛軍第三連的洪棨釗與菲爾德在一號機槍堡負責觀察,一聽見外面有日軍經過,便馬上通知大家躲避至磚牆後,並立刻叫其他機槍堡的士兵支援。「但日軍手榴彈6秒就會爆,所以佢哋就係用一個咁嘅默契,拯救入面所有士兵。」現在透過洞口看進去機槍堡內,仍可看到不少手榴彈爆炸過的痕跡。

|當和平成為理所當然

八十多年過去了,黃泥涌峽的樹長高了,戰壕被枯枝落葉堆滿了。那些機槍堡、小屋、被砲轟過的痕跡,也安靜地在山頭存在著——像是這座城市的某種記憶,不張揚,也不消失。

今年是第二次世界大戰結束八十週年,活現香港 @walk.in.hong.kong 特別推出「香港二戰導賞三部曲」,分別聚焦尖沙嘴在「三年零八個月」的日子、黃泥涌峽抗日史蹟,以及東江縱隊港九大隊與沙頭角禁區的故事,帶領大家從不同角度,更仔細了解二戰及香港的過去。

這些歷史遺跡一直都在,等待著想要認識香港更多的你,前來閱讀它的故事。

採訪:Heidi @heidi.is.strong

設計:PO @p12_o28

———————

香港角落:直覺記錄香港,鏡頭攝下角落。

In ACOO, you can find #ACOOHKCorner.

相關文章

【10月ACOOPick】藝文假期怎麼過?精選展覽、舞台劇、音樂節一次看!

【10月ACOOPick】 十月秋意漸濃,月尾還有一日公眾假期等著你。如果還沒想到如何好好利用假期,又不想只是行街、食飯、睇戲,不妨參考ACOO為你整理的展覽清單,為自己安排一趟藝文之旅,好好吸收精神養份。 【絲綢中國──香港故宮文化博物館賀祈思收藏】 絲綢不僅是衣服用布料,更是經濟、禮制與藝術的載體。 香港故宮文化博物館全新專題展覽,精選自全球最重要的中國紡織品收藏之一——賀祈思的收藏中的逾百件瑰寶。從戰國的龍鳳紋樣,到大唐的聯珠對獅,再到明清的宮廷華服,每一縷絲線都交織著一個時代的技藝巔峰與審美。你將親眼見證絲綢如何在歷史長河中,融合中外元素,勾勒出從皇權威儀到宗教哲思的宏大圖景。 日期: 即日 至 2026年4月6日 地點: 香港故宮文化博物館 展廳6 【視點的時光:李本瀅・姚冬穎雙人展】 當城市以不可逆轉的速度向前奔跑,那些被遺忘在角落的傳統店舖,它們的記憶與靈魂將棲息何處? 展覽呈現兩位當代藝術家對消逝敘事的探索。李本瀅以廢棄紙板為材,映照出老店在城市洪流中的脆弱與韌性。姚冬穎則以當代水墨,將描繪那些藏於平凡日常中的社區故事。盼大家重新思考,在無情的變遷中,究竟什麼才值得我們溫柔留存。 日期: 2025年10月8日 至 11月1日 時間: 逢星期二至六,上午11時至下午6時30分 地點: HART HAUS (香港堅尼地城士美菲路12P 祥興工業大廈3樓) 註: 參觀敬請電郵預約 (atelier@thehart.com.hk)。另設藝術家分享會,詳情請留意官方 Instagram @time.in.perspective。 【域多利監獄 F 倉:何處是吾家】 你可能走過大館無數次,但你是否知道,在高牆之內,曾經羈留的除了犯人,還有一群漂泊無定、尋找家園的越南船民與無證入境者? 展覽「何處是吾家」將帶你回到80年代,重溫F倉作為入境事務處域多利中心的歲月。透過珍貴的歷史照片,你可以窺見當年船民冒險越境、在倉內掙扎與抗議的真實畫面。展覽的焦點,是由美國藝術家與昔日越南難民、前監獄職員,甚至曾參與救援的前水警,共同創作的巨型壁畫《堅韌》。這幅作品融合了他們真實的聲音與畫作,呈現出一段關於希望、和平與歸屬的多元敘事。這不只是一次回望歷史,更是一次透過藝術進行療癒與反思的旅程。 日期: 2025年10月1日起 地點: 大館 F倉地下 免費入場 【伊藤潤二 恐怖體驗展2】 這個萬聖節,你準備好迎接直視內心深處的恐懼了嗎? 手握一條微弱的「救命繩」,你將摸黑走進「償命村」與「喚惡鎮」。當你逐步穿越《隧道奇譚》、《人頭氣球》等十個經典篇章,富江的魅惑與雙一的詛咒將活現眼前,那種從紙頁蔓延至現實的寒意,將徹底挑戰你的膽量極限。 日期: 即日 至 2025年11月9日 地點: 旺角創興廣場地庫 INCUBASE Arena 詳情及購票資訊請留意官方公佈。 【無限復活!不只是打機展】 「打機」,對你來說是什麼?是放學後衝入機舖的熱血對戰,還是與三五知己擠在同一個鍵盤前的青春回憶? 三百多盒經典遊戲卡帶組成的震撼打卡牆,帶你重溫那個美好年代。最令人興奮的是,你可以在現場即時試玩《小朋友齊打交2》全球首發的「AIRSIDE專屬」九龍城寨場景!你更可以透過互動裝置,化身8-bit像素或《街霸》風格角色,親身體驗遊戲世界的進化。 日期: 即日 至 11月9日 地點: AIRSIDE GATE33藝文館 (SHOP 312) 免費入場 #舞台劇 【真心有L病】 愛情,究竟是靈丹妙藥,還是一種無可救藥的病? 日出前劇場繼讀劇演出大獲好評後,正式將美國劇作家 John Cariani 的作品《Love/Sick》搬上舞台。故事發生在同一個星期五的晚上,九對戀人,上演著九個看似荒誕卻無比真實的愛情故事。有人因一時衝動而結合,有人因無法坦誠而崩壞;有人以為愛能永恆,有人卻發現分開才是命中注定。如果你也曾在愛裡迷惘、受傷,或感受過那份「越愛越病,越病越愛」的無奈,這齣劇或許能給你一點共鳴,甚至一劑解藥。 日期:

【我們與理想社區的距離】人人舍區節 2025:用藝術重新想像公共空間

定義一個地方,從來不是樓宇或建築,而是身在其中的人。 即將到來的「 #人人舍區節 」,正是舍區一整年創意計劃的盛大集結。它不只是一場週末市集,更像一場社區營造的年度報告:關於舍區與創意夥伴如何於這一年間,一起以藝術、手作、音樂與對話,為一片公共空間注入靈魂。 一連串精彩的公眾活動將於10月18-19日 (六、日) 登場,從創意互動體驗、多元音樂表演到年度演出及展覽,誠邀各位前來,享受屬於人人的舍區時刻! 【🏙️重新想像我們的公共空間】 你有多久沒有觀察自己身處的社區?這一系列活動,帶你用全新視角,發掘公共空間的可能性。 💭舍區公共空間設計師*:齊來變身一日社區設計師!親手觀察、構思,為這片公共空間設計你的理想提案。 時間: 19/10 (日) 12:00-13:00 | 13:15-14:15 | 15:15-16:15 | 16:30-17:30 (共4節) 💭舍區睇樓團—建得到的空間*:參加一場不一樣的「睇樓團」,從建築認識鰂魚涌的生活面貌,感受城市發展的足跡。 時間: 19/10 (日) 14:30-16:30 💭紙膠帶拼貼社區工作坊 *:從日常觀察出發,用五彩繽紛的紙膠帶,拼貼出專屬於你的鰂魚涌風景記錄。 時間: 18/10 (六) 12:00-14:00 | 14:00-16:00 | 16:00-18:00 (共3節) 19/10 (日) 12:00-17:00 設有體驗活動,歡迎即場參與。 💭尋找快樂解方:由 MaD 創不同協作主理的攤位,將帶來實用的工具,助你找出職場煩惱原因,及以創意解方應對孤獨感,一起共創快樂及健康生活! 時間: 18/10 (六) 12:00-18:00;19/10 (日) 12:00-17:00 【🧑🏻🎨給身心的藝術滋養】 如果你想尋找深度的藝術體驗和手作的溫度,以下是ACOO為你挑選的必到之選。 🎨藍曬氰版植物及相片體驗工作坊*:學習古老又好上手的顯影技術,以鰂魚涌的歷史照片和植物,親手製作一張充滿故事的藍曬明信片。 時間: 18/10 (六) 12:00-18:00

【香港角落】見證殖民、戰火與和平:救恩堂

今天,繼續在西環的旅程!之前逛過第二街公共浴室,又去了高街舊精神病院,最後一站就來到基督教香港崇真會救恩堂,一起從這座三層高的現代哥德式一級歷史建築,輕輕翻閱香港和基督教故事的其中一個篇章。 |香港客家教會 英國在1841年開始殖民香港,基督教便隨之傳入。其後,來自瑞士基督教的巴色差會宣教士韓山明和黎力基,他們被派遣到中國傳福音,卻因受到語言隔閡和政治阻力等問題,轉至香港再重新計劃。 數年後,在1852年經內部會議討論,因香港亦有大量客家人移民,因語言和文化關係,導致其他差會較難接觸。但韓山明和黎力基兩位宣教士曾待在中國潮汕,對客家話略有研究,具備些許優勢,加上殖民地環境相對穩定,便讓巴色差會決定留港,鎖定客家人為宣教族群,並在上環街市附近創立了香港首間客家語基督教會「客家聖會」。約在9年後,黎力基便在高街、西邊街和第三街的交界,即教恩堂的現址,興建了「四角樓」作為教會辦事處和住所。 |經歷二戰的禮拜堂 隨着宣教士和信徒的努力,教會不斷壯大,甚至出現分堂。在1927年,教會自立為「香港西營盤中華基督教崇真自立會」,而內部管理也由華人逐漸取代西方宣教士,成為本地自主教會,也可見基督教的本土化。自立後,因四角樓空間不足且內部設施老化,教會便決定籌款改建成現代教堂,並由非常著名的公和洋行操刀設計,於1931年動工,翌年平安夜落成了教恩堂。 不足10年後,太平洋戰爭便爆發,香港亦陷入戰時狀態,區內的教友和街坊紛紛湧至尋求庇護,甚至整整擠滿一樓和二樓。日軍進城後,因為救恩堂的地理位置處在巍峨之位,曾計劃徵用作駐紮騎兵營地,興幸在曾恩蔚牧師與教會領袖的努力交涉下,日軍未有進駐,救恩堂能完整保全及維持社區服務。 |西環的老街坊 不管世態炎涼,救恩堂依舊是一樣的平靜,緩緩步行到堂內的傳統硬木長椅坐下,看着尖拱窗和紫光十字架放空。才想到這90多年來,救恩堂的老街坊有些消失了,有些則是以局部保全的方式留下來,但它仍然留下原貌和繼續堅守工作。 攝影:Andrew @andrew_bangchan 文字:Hoiyan @seamouse_hoiyan 設計:PO @p12_o28 -------------------- 香港角落:直覺記錄香港,鏡頭攝下角落。 In ACOO, you can find #ACOOHKCorner.

【香港角落】 走進香港三大鬼屋之一高街精神病院:歷史與靈異交錯的禁地

農曆七月,就該應節一下!這星期的「香港角落」會去港島的高街舊精神病院,即現今的西營盤社區綜合大樓,這座逾百年歷史的建築有着數不完的靈異故事,更是香港三大鬼屋之一。所有鬼故事也是人的故事,我們先閱讀這裏的歷史,從建築聽聽祂們曾經歷過的事情,交一些來自異世界的朋友。 |從護士宿舍到精神病院 在1892年,在高街2號落成了一座三層高的巴洛克式建築,其外牆是以看似大小隨性切割的粗琢本地花崗石塊砌成,每層的外圍也有多扇石拱門,裏頭則有一條拱形遊廊圍着內部建築,遠眺已覺古典優雅。這是香港第一家非軍用公立醫院(國家醫院)的宿舍,共有10間臥室、5間起居室、1間辦公室和1間用膳間,另設有工人房、浴室和洗手間,供副院長、政府化驗師、藥劑師和歐籍護士住宿。當年,醫院特別選址於此處,皆因位置環境清幽,相信對醫務人員的健康有着良好的影響。1908年,宿舍曾擴建兩層。 直至1937年,中日戰爭爆發,香港的華籍精神病人無法再送往廣州治療,所有病人只能擠在高街護士宿舍附近的精神病院。故此,在1939年精神病院在附屬於國家醫院的形式下,合併成為域多利精神病院,而高街護士宿舍則變成女精神病房。 |日佔時期成拷問刑場 日軍攻入香港後,大多數本地的醫院和學校也被軍隊徵用,而且在戰爭的緊急時期,精神疾病也不被重視,認為是在戰時較為次要的醫療需要,故高街精神病院也一度停運並空置。 戰爭過後,亦有都市傳說和民間口述故事指出,日軍曾徵用建築作憲兵審訊及工作的「憲兵部」,而地牢位置則是囚禁、拷問位置,不少人被刑求至死和被處決,但死亡人數不明。此外,也有傳聞指刑求死者會在今佐治五世公園位置就地掩埋,成為亂葬崗。 是次拍攝過程,筆者一行人曾走到地牢位置,該位置目前已空無一物。離開後,攝影記者才透露,在地牢拍攝時相機自動對焦的綠色框框曾暴走。至於真是祂們現身,或是電子器材故障,便不得而知了。 |戰後引入新式療法 二戰後,這裏成為主治女性病患的精神病院,更增設床位至200張,成為全港最大的女子精神病院之一。那時候,醫院也引入了新式的精神病治療方法,包括針對治療思覺失調病人的胰島素昏迷療法,即反覆透過注射高劑量胰島素,讓病人陷入低血糖導致的昏迷,再注射葡萄糖使病人清醒;以及經眼球插入鋼針的腦切斷手術,原理為破壞病人大腦額葉和其他腦區的連接,以改變精神分裂、重度憂鬱症和躁鬱症病人的情緒和行為。後來,兩種手術都因療效低高險高,甚至有極大副作用,先後被醫學界棄用。 除了治療外,由於高街精神病院地理位置鄰近香港大學,所以它也主要是港大臨床精神科實習的主要基地。不久之後,青山精神病院落成,高街逐步卸下任務,再次空置多年,終在2001年改建成西營盤社區綜合大樓。 經歷了一個多世紀,高街因其歷史和建築價值,已被政府列為法定古蹟。不過,由於安全、結構老化等因素,政府使用外牆主義留下精神病院的最外圍建築。 |精神病與鬼怪傳聞 近100年前的香港,市民對精神健康問題甚為陌生,相關知識在社會亦未普及,因而不少人會把精神病與迷信、民間宗教或鬼怪扣上關係,更有人會求神問卜來當作治療方法。故此,在這樣的濾鏡之下,精神病院便被當成禁忌之地,加上其歷史背景,更是令人敬而遠之。 你會被高街精神病院的古典優雅建築風格吸引到訪,還是被其陰森的過去嚇走? 攝影:Andrew @andrew_bangchan 文字:Hoiyan @seamouse_hoiyan 設計:PO @p12_o28 -------------------- 香港角落:直覺記錄香港,鏡頭攝下角落。 In ACOO, you can find #ACOOHKCorner.

【香港角落】香港有座恐龍島?同場加映:史前岩石、荒廢養珠場

看完動漫,便會幻想自己是主角,在腦海迸發出無限的中二劇情。而在香港,有着幾乎完美的地利和歷史因素,人人都可以成為海賊王!在我們的海域上,有一隻像極了「無限手套」的岩石巨手,難道它是寶藏解密的提示……然而,(尚算是)不遠處的赤洲,傳言有不少史前生物化石,其中已被鑑定的化石則是屬於白堊紀時期的恐龍!除此之外,還有一座失落的珍珠養殖場,小小的石屋不知道藏着甚麼秘密。 你是想成為海賊王的男人嗎?那麼,掛上海賊旗,揚帆出海尋找大秘寶吧! |航海地圖:「無限手套」岩石巨手 史前香港,現在被海水淹沒的大海,以前是一片陸地,並與「中華恐龍之鄉」河源相連,所以有着不同類型的恐龍和生物活動。經歷了數億年的地殼變動,才逐漸長成我們熟悉的模樣。 根據目前所知,香港最古老岩石在船灣淡水湖後的「黃竹角嘴岩層」,主要由砂岩、粉砂岩等沉積岩構成,而「神秘巨手」也在此地,估計至今約有四億年歷史。其實,這隻像是握着拳頭的巨手正名是「鬼手岩」,高約2米,實際高度會受到潮漲潮退影響。此外,鬼手岩背後的岩層有着紅白相間的紋理,常被形容為「五花腩」。「五花腩」們本來是水平沉積,但後來因劇烈的地殼運動推擠,令其變成了垂直90度,某些地方更可看到有明顯的彎曲和皺褶,那則是在地質運動錯動下形成的藝術。 簡單科普一下,沉積岩是地球的主要岩石之一,主要由風化、侵蝕後的岩石碎屑,或是生物遺骸或化學物質,再經堆積和成岩作用形成。 |恐龍島:赤洲 即使身在渺無人煙的大海和島嶺,其實仍然難以想像曾經這裏有巨大的恐龍。在2024年,香港漁護署公佈在東北部的無人荒島赤洲初次發現恐龍化石。經中國科學院古脊椎動物與古人類研究所(古脊椎所)專家初步鑑定,推斷牠是生活在白堊紀時期,性情溫馴和吃草的蜥腳類長頸龍。同時,亦因為這次發現,專家更推斷香港可能還存有更多的化石。 化石以外,赤洲的岩石故事也非常有趣,島上有一部分的岩石是紅色,一部分則是灰色。前者,因為含有豐富的鐵質,所以在形成岩石時經歷了氧化過程,加上當時的氣候環境極度炎熱和乾旱,亦加速了氧化,從而導致赤紅的顏色,也是島嶼名字的來源;而後者,則是由火山灰構成的凝灰岩。 |失落的珍珠養殖場 最後,香港除了是製香、小漁港、貿易港和製造業外,其實還有一段時間盛產珍珠,而「吐露港」也是因而得名。在照片中,可以看見一間石屋,那是從前的珍珠養殖場。時日過去,除了多了人工養殖珍珠外,還因為水質的變化,導致這行業在本地逐漸式微。 |屬於我們的大秘寶 這一趟航行感覺如何?你找到大秘寶了嗎? 可能,真正的大秘寶是新發現的恐龍化石,填補了這片土地在更久遠時代的故事;也可能是每一塊岩石的由來和過去的故事,讓我們更懂得自己從何而來。 P.S. 恐龍化石現於九龍公園香港文物探知館庭院「恐龍會客室」展出。 P.S.2 若有機會前往赤洲或附近海域,千萬不要做貪心的小狗,讓自制力克制好奇心,切忽帶走任何石頭或化石,以防觸犯法例。 P.S.3 鬼手岩所在位置屬於地質公園的核心保護區,漁護署不建議登岸。 攝影:Andrew @andrew_bangchan 文字:Hoiyan @seamouse_hoiyan 設計:PO @p12_o28 -------------------- 香港角落:直覺記錄香港,鏡頭攝下角落。 In ACOO, you can find #ACOOHKCorner.

【香港角落】走進莫奈的世界 看見印象派的香港風景

屬於香港的一片風景,不少人會想起密密麻麻、感覺非常cyberpunk的城市建築,頭上那一片藍天總是少得可憐。其實,香港也有很多贏過很多地方99%的如詩風景。可能你會覺得早就看厭了,或是外國的更美,但都不要緊—— 今天,我們就一些換一個視角,切換到印象派大師莫內的模式,重新看看這片熟悉的土地,再發掘意外驚喜吧! 設計、AI圖像生成:PO @p12_o28 文字:Hoiyan @seamouse_hoiyan -------------------- 香港角落:直覺記錄香港,鏡頭攝下角落。 In ACOO, you can find #ACOOHKCorner.