【終結是另一個開始】港足亞運無緣獎牌 拭乾眼淚世盃外圍賽繼續出發

四年一度的亞運上周落幕,港足破紀錄打入四強,惜最後無緣獎牌。拼盡全力的戰將場上難掩失落,門將謝家榮受訪時落淚向球迷致歉的片段更令人心酸。比賽如人生,有勝有負。有時即使拼盡全力,結果亦未必盡如人意。

「對唔住,差一步就攞到個牌返嚟,但最後都係攞唔到⋯⋯」門將謝家榮在銅牌戰不敵烏茲別克後受訪,被問到有何想對香港球迷說時,忍不住落淚。眼見剛剛才拼了命在場上奮戰的人跟你道歉,其實最難過的人應該是他自己啊。只想跟所有戰將說:你們已經做得很好,謝謝你們把香港帶到四強。

與獎牌擦身而過,難受之處在於那種只差一步的飲恨。在過關斬將,甚至爆冷擊敗勁旅伊朗後,當刻港隊已打破歷屈紀錄,離獎牌亦只有一步之遙,肩上負載的期望更重,大家都好像在盼望港足能否更上一層樓,再創奇蹟。然而在終點面前才止步,相信對他們來說,更加飲恨。

不過,獎牌不等如一切。只要對得住自己,就已足夠。正如即使沒有獎牌加許,也無人可否認港足於亞運打了漂亮一仗。事實上,港隊在亞運已是表現超班。即使謝於訪問中說,能夠踢入四強,其實摻雜運氣和奇蹟成份,但觀眾都可看到,儘管面對強隊,球隊仍然保持鬥志,熱血奮戰。在有限資源內,能走得這麼遠,已是很了不起。

輸了比賽,難免失落。眼淚過後,拭乾臉龐重新出發。謝家榮說,不喜歡「雖敗猶榮」這詞。那麼試試這樣說:雖然落敗,但未來還有很多場戰鬥。一場比賽落幕之際,正是另一場賽事的開始。世界盃外圍賽揭幕,香港日前於亞洲區外圍賽首圈首回合賽事中以4:0大勝不丹,為另一個夢展開序幕──亞運獎牌夢碎,但仍有世盃夢可發。繼續前進吧!可以走多遠仍是未知之數,但讓我們一起為港隊打氣。

文:林三 @lam.three

——————–

In ACOO, you can get refresh in #ACOOMinute.

相關文章

【一命二運三風水】命運面前努力不值一提? 盡人事聽天命扭轉人生

新年將至,每年這個時候,大家都忽然迷上玄學:查看生肖運程,期盼來年會否行運;萬一犯太歲,要怎樣趨吉避凶。不少人會去廟裏拜神或買風車轉運,祈求神明的力量,幫助自己新一年運勢更好。 古人有云「一命二運三風水,四積陰德五讀書」,按重要程度列出決定一個人人生的因素。積陰德、讀書這些可以靠後天努力的因素,卻排在命運之後。當然,我們不能否認運氣的重要性,身邊總會遇到有些人,明明看著不覺得有甚麼能力,但卻不知怎的能順著時勢坐到高位;或者跟自己同樣起點的人,適逢遇到貴人或碰著機遇,一下子飛黃騰達;反過來有些人即使跟別人做同樣的事,結果卻是差天共地,總是碰灰。有時努力過後,如果仍得不到想要的,旁人會安慰:「命裡有時終須有,命裡無時莫強求」。但這是否就說明,在命運面前,努力根本不值一提? 假如你都曾有過如上述的「時不予我」想法,不如重溫一下經典賀年劇《嚦咕嚦咕新年財》。打麻雀就是一件很講運氣的事,任憑你技術多高,如果摸親都爛牌,想贏都難。就像電影中,麻雀大俠本來百戰百勝,是因為女友詠琪向觀音借庫,令他手氣極佳;後來因為詠琪的詛咒,麻雀大俠的運氣變得極差,更輸到破產。 面對無法控制的運氣,戲中有句金句:「爛牌有爛牌嘅打法,愈爛嘅牌愈要俾心機打。」命運雖不可控,但不代表人無能為力改變現狀。麻雀大俠憑技術和心機,輸少當贏,雞糊也密食當三番。輸的經驗,反而令詠琪悟出麻雀的真諦,最後更令她人品變好。世事或許早有命數,但我們的所作所為,其實亦會反過來影響命運。如果麻雀大俠在運氣變差時一蹶不振,放棄打牌,那後來就不會翻身。 命裏無時莫強求,或許是真的。人生的確有很多事不能控制,但人除了聽天命之外,亦可以盡人事。畢竟在命運風水之後,還有積陰德、讀書這些可以靠努力改變人生的因素。努力盡人事,也許還能博得扭轉人生的機會。風水總會輪流轉,時運低之時,就變陣應對,沉著氣,默默裝備自己,靜待時機。 文字:林三 @lam.three 設計:Owen @wai.ho.98 ——————— In ACOO, you can get refreshed in #ACOOMinute.

【放棄治療】標奇立異是個罪名?取悅自己最緊要 Serrini:「從來無諗過要please其他人,我就係要自己爽先。」

【Who are they?!】 叱咤頒獎禮上,首奪女歌手銅獎的Serrini,穿著一條像七彩棉花糖拼湊而成的裙,下擺蓬裙之闊,幾乎要侵佔掉旁邊的座位,頗為浮誇。不熟她的人,或會覺得:條女咩事,著到奇奇怪怪咁。 奇奇怪怪,可能是不少人對Serrini的印象。Serrini不屬於傳統女歌手:風格特別、作風奇怪、外型不符合審美標準,就此她也受過不少網民的攻擊,批評她的身型、聲線,她卻似乎毫不在意。 她12年前出道,初期掃著結他自彈自唱,走小清新路線,但又相當騎呢,歌詞極無厘頭。薄有名氣之時,她又突然放下結他,「因為我要Gel甲,彈唔到結他。」擺脫小清新,她化身暗黑妖后,嘗試電子曲風;後來又大玩八十年代復古Disco風,述說幻想角色的逃難故事,風格難以捉摸。她亦做過很多令人摸不著頭腦的事:買演唱會飛前要考試(包括填色比賽)、演唱會途中向觀眾灑聖水摸頭⋯⋯ 聽眾是否買單,是音樂人要繼續創作其中一個實際考量。Serrini卻霸氣地說:「其實大家係要跟住個artist㗎嘛,而唔係我哋要符合大家期望。我寫咩嘢歌,你咪自己聽囉,唔鍾意聽咪過主囉!」她寫歌只是為了好玩、想做,沒有掙扎過要否迎合大眾合味,也不介意歌曲只屬小眾,「從來無諗過要Please其他人,尤其是你去到一個位會覺得,其他人,Who are they?!我就係要自己爽先。」 Serrini有首歌叫《放棄治療》。曾經有句網絡用語叫「不要放棄治療」,用於調侃別人做出難以理解的行為。這歌是Serrini對於中學壓抑生活的反思,她中學校規嚴厲,其中一條是「不可標奇立異」,旨在讓學生乖乖聽話。「當標奇立異是個罪名/叫我這怪人離棄本性」,太累了,後來她覺悟:放棄治療吧,想點就點,「活出你想要的未來不要再等了。」 每人都有懷疑自己的時刻,覺得自己不被世俗包容,每天努力迎合社會,磨平自己的棱角,滿足他人期望。Serrini在表達一種態度:原來奇奇怪怪也是可以的,its okay to be everything,自己開心就好,其他的都忽them all。不必跟著別人意思而活,堅信自己的價值。取悅自己,永遠是優先。 這個只想取悅自己的奇怪友,連續四年入圍叱吒我最喜愛女歌手五強,收獲一批信徒。事實證明,做你喜歡的自己,自然會吸引到喜愛你的人。而就算沒有人欣賞,自己爽咗先,就已經賺了。 文字:林三 @lam.three 設計:Kayan @yipyn ——————— In ACOO, you can get refreshed in #ACOOMinute. #做自己 #serrini @gwendolyn.spot

【音樂使人自由】坂本龍一隨性自由的人生觀 「人生的目的只是完成人生而已」

「人生的目的是什麼?沒有,只是完成人生而已。」這句話來自日本殿堂級音樂大師坂本龍一。聽來有點消極,實則卻透露著一種隨性自由的人生觀。 近年經常在音樂節看到的「音樂使人自由」T恤,口號其實出自坂本龍一的第一本自傳《音樂使人自由》。坂本的自由,體現在他的人生選擇上。他早年組樂團Yellow Magic Orchestra,創新前衛的風格,令他們在80年代紅到國外,他卻對被關注感到厭惡,轉為專注個人音樂。後來成為電影配樂大師,也非刻意舖排。名曲《Merry Christmas, Mr. Lawrence》來自電影《戰場上的快樂聖誕》,坂本龍一本來只被邀做演員,但他大膽地要求導演讓他製作配樂,結果開啟了他的電影配樂之路。 大半生傾注在音樂事業,但坂本說,並沒有刻意想成為音樂人,「從小開始,我就對於人如何決定改變自己,或如何立定志向這件事,感到很不可思議。」讀小學時,老師要求他寫「我的志願」,其他同學寫首相、醫生等,他寫的是「沒有志願」,因為不想成為一個固定的形狀,「無論是思考或是生活,都不想維持一貫性。」在他後來的人生軌跡,他是音樂家、社運人士、演員,沒有一個身份定位可以框住他。如水般流動,才是他喜歡的樣子。 人們常常為自己設立很多框框,做任何事都必須為著某些目標,按部就班地走一條標準的路。如果沒走在標準道路上,就感到迷惘著急。然而,人生不必向誰交代,也不必執著要達到甚麼目的。由內心的感覺做指南針,在這趟旅程中自由地暢游,也是一種人生的形狀。 坂本去年3月因癌症逝世,他沒有為自己的人生設定方向,但卻不代表頹廢消極。他深明生命的有限:「因為我們不知道甚麼時候會死去,人們總以為生命是一口不會乾涸的井,但所有事情都是很有限的⋯⋯你能看到多少次滿月?大概20次,但卻看似無窮無盡。 」這是坂本配樂的《遮蔽的天空》原著中的一段話,也是他最喜歡的一段話。 在生命最後的時光,他遵從內心的感覺:「趁我還活着的時候,盡量多做一些不讓自己感到慚愧的音樂,多留一點好音樂給這個世界。」珍惜有限的時間,自由地享受這趟生命旅程,相信已無憾。 文字:林三 @lam.three 設計:Kayan @yipyn -------------------- In ACOO, you can get refreshed in #ACOOMinute.

【虛假希望綜合症】訂立目標應如古天樂:每天一小步 十年磨一劍

新年伊始,每年這個時候,總會雄心壯志地給自己定下好些目標:早點睡、做運動、多看書⋯⋯2024年剛過去7天,誠實回答:你開始為新年目標努力了嗎?即使開始了努力,這鼓熱情可能捱不了幾星期,很快就打回原形。結果每年的新年目標,都跟前一年差不多。如果你也是這樣,可能已陷入「虛假希望綜合症」(False Hope Syndrome)衍生的迴圈。 幻想很豐滿,現實很骨感。所謂「虛假希望」,就是對自我改變有不切實際的期望。在設定目標時,很易會高估自己的能力,亦可能會誤將長遠目標當成短期目標。最後因為目標太難達到,很易放棄執行;或者其實自己已有進步,但因時間不足而無法達成當初的目標,最後感到氣餒沮喪。 要打破循環,堅持直至完成目標,毫不容易。建議大家可以向古天樂學習。因為一個科幻片夢,他訂下一個「三十年計劃」,在第一個10年製作出首部港產科幻片《明日戰記》。他曾說拍攝科幻片困難重重:「需要很多錢、很多時間,但這是我的夢想,一定要堅持下去。」用10年去做一件事,看來有點不可思議。但這似乎是他的習慣——他下一個目標,是以純香港製作班底,製作《明日戰記》系列的前傳動畫電影,圓夢的同時,也希望能培養香港電影人的下一代。 這種堅持,從他的一個小習慣可見一斑。大家可能都有過寫日記或網誌的習慣,你記得自己維持了多久嗎?古天樂維持了17年。他由2006年起,風雨不改,每日寫一篇網誌,寫的是天南地北,可能是天氣,或簡單的節日祝福。儘管字數不多,但17年來能做到每日一篇,可說是毅力驚人。 從古天樂身上我們可看到:維持習慣的其中一個關鍵,是要降低努力的門檻。每天只需努力一點點,但重點是要持續每天做,就可以將習慣維持下去。不用苛求自己短時間內達成目標,因為有些目標,需要很長很長的時間才能完成。正如古天樂在今年1月4日的網誌說道:「盡可能擺脫外界的期待和壓力,堅持自己的價值觀和信念」。要記住,我們都是為自己而活。 文字:林三 @lam.three 設計:Owen @wai.ho.98 圖片來源:古天樂IG @kootinlok_louis 、劇照 -------------------- In ACOO, you can get refreshed in #ACOOMinute.

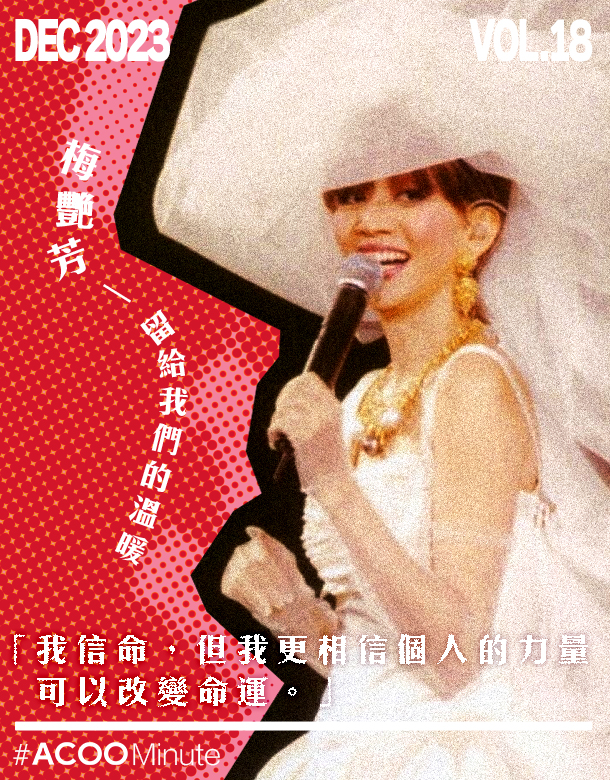

【留下只有思念】懷念一代天后梅艷芳 火花燃盡過後 殘留溫暖延綿至今

每年總有幾天,覺得是需要紀念的日子。其中一個是12月30日,一代天后梅艷芳殞落的那天。二十年過去,樂迷對她的思念仍未減退,足見其影響力之深。 在告別演唱會上,穿著婚紗的梅艷芳唱畢最後一首《夕陽之歌》,瀟灑揮手道別歌迷,也道別40年短暫但璀璨的人生,為戲劇般的一生劃上句號,這一幕深深烙印在香港人心中。 It’s better burn out than to fade away,可說是梅艷芳一生的寫照。病逝前45天,她在紅館開了八場演唱會,當時她的身體已相當虛弱。與梅艷芳情同兄妹的造型師劉培基曾憶述,表演前梅艷芳身上貼滿止痛藥膏,演出期間亦有發燒,一直發冷,全身乏力,要倚靠在助手身上,直至升降台準備上升前一刻。但她仍然堅持演出,以頑強的意志力完成演唱會,在台上拼力燃燒生命最後的火光。 梅艷芳將畢生傾注舞台,但她小時候的理想,其實是當律師或警察,維持正義。她說,小時候沒讀太多書,知道自己唯一的路就是唱歌,無法選擇,那她只有把這條路做到最好。「我信命,但我更相信個人的力量可以改變命運」,這種信念,令她由小小的舞廳,走上香港最大的舞台,稱霸樂壇,成為一代傳奇。當你看見她在舞台上的身影,更加感受到她信念之強大。她知命,知道有些事無法選擇,但在可以選擇的範圍內,她倔強固執,對自己的決定偏執地擁護。 瀟灑、豪氣、前衛,都是梅艷芳的形容詞。瀟灑,不僅體現在她的形象和處事手法,也體現在她面對生命的難關。「我是一個不怕死的人,我時常覺得上天派我來這個世界,一定要我做完該做的事,才可以走,如果上天要我走便走吧。」面對生死,她看得灑脫,情願過得盡情,也不願苟延殘喘。林夕曾評價梅艷芳:「她在有限的時間裡發光發熱,告訴我們如何才沒有白活一場。雖然我們不能改變生命的長度,但卻可以改變生命的寬度。」 火花燃盡過後,殘留的溫暖卻延綿至今。The queen is gone, but she is not forgotten. 文字:林三 @lam.three 設計:Kayan @yipyn -------------------- In ACOO, you can get refreshed in #ACOOMinute.

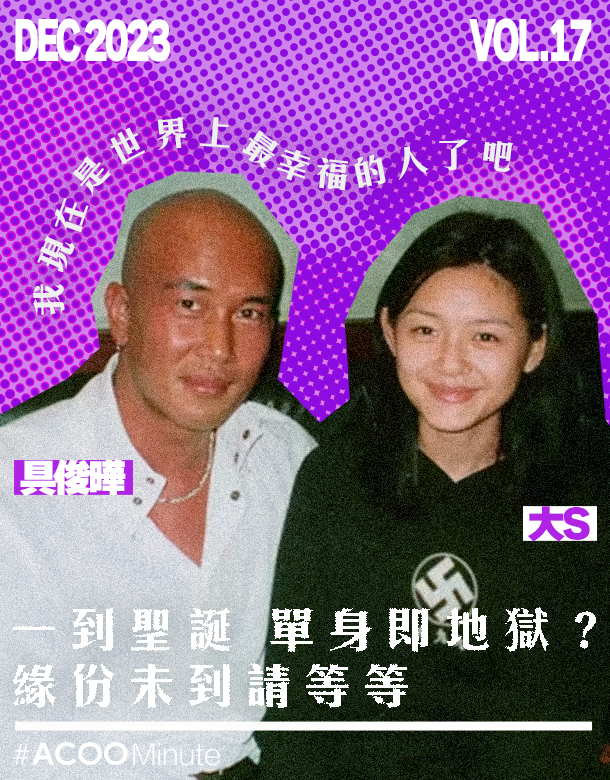

【Lonely Christmas?】其實單身又有咩好怕 睇睇具俊曄與大S的故事 緣份未到請等等

佳節當前,街裏愛人一對對,平時食飯飲酒的朋友都要陪另一半。只剩下單身的你,在歡欣的氣氛下,倍感寂寞。寒冬裏,好想有誰來暖暖雙手,驅散寂寞,但最後也只好把雙手插進口袋,自我取暖。 年尾結婚旺季,近來打開IG滑限時動態,都是朋友結婚,或出席婚禮。到了某個年紀,身旁朋友開始陸續結婚,未結的也大多有穩定伴侶,單身的你好像成了異類。長輩又三不五時問你有拖拍未,都令你不禁有點着急,邊滑着交友app邊想著:好像也是時候要找個伴侶了。 然而,即使想談戀愛,身旁卻總是沒有出現對的人,要麼溝通不來、個性不合,要麼早有伴侶。也許是年歲漸長,更了解自己,也愈來愈明確地知道自己想要甚麼生活,要多加個人到自己的生活之中,要跨過的門檻就更高。然後總是在感歎,屬於自己的緣份,何時才到來? 緣份這回事,強求不來,也無謂與人比較。有些人早結婚,當時看來也令人好生羨慕,但後來沒過多久就離婚;有些人情路坎坷,但兜兜轉轉,終遇到個適合的人。有些緣份,可能要晚點才來,好像具俊曄與大S——當年二人因彼此的偶像身分,加上異地戀難以經營而分手。具俊曄其後一直單身未娶,前度大S甚至與他人成婚,具俊曄也許想着一世單身。世事難料,誰想到過了二十多年,竟讓他等來與大S復合的機會。在人生走到近半百的年紀,具俊曄戰戰兢兢地撥通那個20年前熟悉的電話號碼,終於迎來了那姍姍到來的緣份。所以,不必介懷緣份有點慢動作,也許那個人正在與你相遇的路上走着,終會遇到,無須焦急。 又,即使遇不到那個人,其實一直單身,又如何?單身無罪,人不一定需要伴侶,自己一個也可以過得很好。受大家喜愛的DoDo姐,過去有過幾段戀情,至今單身多年,但無人可否認她活得精彩自在,事業上備受肯定,生活也多姿多彩,樂得逍遙。單身,又有何不可?懂得自愛,活在自己喜歡的生活裏,才是最重要。 聖誔節,不論有沒有人相伴,都祝你聖誔快樂。 文字:林三 @lam.three 設計:Kayan @yipyn -------------------- In ACOO, you can get refreshed in #ACOOMinute.