相關文章

【香港角落】奇幻屋邨之旅:靈異科幻華富邨

說到香港奇幻色彩最濃厚的屋邨,華富邨絕對能上榜。不論是歷史故事,或是都市傳說,加上邨民信誓旦旦的說明,真的讓人不禁開始想——是真的嗎? |外星人出沒請注意? 在80年代,一隻不明飛行物體(UFO)突然出現於邨內半空,同時被多名邨民目擊,他們稱該飛行物體大得把該範圍的日光都摭擋,及飛行物底部會發出亮光。自此,華富邨有UFO和外星人出沒一說,便成為人們樂此不疲談論的故事。 |日治時期亂葬崗 在興建成屋邨前,華富邨的前身是雞籠灣,據說因為該處小路縱橫交錯,尤如雞籠上的竹枝,因而得名。之前,雞籠灣已是公共墳場,在日治時期則成為亂葬崗,後期再遷至粉嶺和合石墳場。 有着這樣的背景,還有邨民口耳相傳的靈異經歷,鬼怪之事更是甚囂塵上。筆者兒時,暑假便會到住在華富邨的外婆家住。一天晚上,人有三急半夜醒來,看到客廳電視機前坐着一個人形物體,再三確認後祂仍未消失,唯畫面看起來就像「爆ISO」的雜訊過高,無法清晰看到衪的輪廓。後來與家人細聊,才發現她們都有經歷,可能沒有遇過祂們才是值得拿出來說嘴的事吧! |好山好水 現在的華富邨,也說得上是一條老人邨,而政府也正規劃進行重建。舊日風景,變了許多,舊日的辦館變成車仔麵檔,那些年的餐館也結業了。不過,仍有些事物還未變改,就如屋邨鄰里間的人情味,還有老舖的故事與溫度。 在她最後的時光,找時間來散散步,嘗試找回心靈的平靜。 攝影:Andrew @andrew_bangchan 文字:Hoiyan @seamouse_hoiyan 設計:Owen @wai.ho.98 -------------------- 香港角落:直覺記錄香港,鏡頭攝下角落。 In ACOO, you can find #ACOOHKCorner.

【香港角落】新一年 讓我們從迷霧中 尋覓一點亮光

2024年暫時過了5日,然而上天似乎並沒在新的一年厚待我們。你們,還好嗎? Rubberband的《不如散步》提及,迷失時,切勿忘記我們都有彼此的節奏,跟著自己的節奏,在風急浪高的日子,輕鬆散步,或許能拐進新道路,找到從未見過的風景。 在今年的第一個周末,讓攝影師Wilson攝下的golden hour為你打氣——在迷霧中,總有那道溫柔的光等著你。 累了嗎?不用急著找答案。深呼吸一下,緩緩地再出發。 攝影:Wilson Lee @leemaishun -------------------- 香港角落:直覺記錄香港,鏡頭攝下角落。 In ACOO, you can find #ACOOHKCorner. #discoverhongkong #explorehongkong #hongkongstreetsnap

【虛假希望綜合症】訂立目標應如古天樂:每天一小步 十年磨一劍

新年伊始,每年這個時候,總會雄心壯志地給自己定下好些目標:早點睡、做運動、多看書⋯⋯2024年剛過去7天,誠實回答:你開始為新年目標努力了嗎?即使開始了努力,這鼓熱情可能捱不了幾星期,很快就打回原形。結果每年的新年目標,都跟前一年差不多。如果你也是這樣,可能已陷入「虛假希望綜合症」(False Hope Syndrome)衍生的迴圈。 幻想很豐滿,現實很骨感。所謂「虛假希望」,就是對自我改變有不切實際的期望。在設定目標時,很易會高估自己的能力,亦可能會誤將長遠目標當成短期目標。最後因為目標太難達到,很易放棄執行;或者其實自己已有進步,但因時間不足而無法達成當初的目標,最後感到氣餒沮喪。 要打破循環,堅持直至完成目標,毫不容易。建議大家可以向古天樂學習。因為一個科幻片夢,他訂下一個「三十年計劃」,在第一個10年製作出首部港產科幻片《明日戰記》。他曾說拍攝科幻片困難重重:「需要很多錢、很多時間,但這是我的夢想,一定要堅持下去。」用10年去做一件事,看來有點不可思議。但這似乎是他的習慣——他下一個目標,是以純香港製作班底,製作《明日戰記》系列的前傳動畫電影,圓夢的同時,也希望能培養香港電影人的下一代。 這種堅持,從他的一個小習慣可見一斑。大家可能都有過寫日記或網誌的習慣,你記得自己維持了多久嗎?古天樂維持了17年。他由2006年起,風雨不改,每日寫一篇網誌,寫的是天南地北,可能是天氣,或簡單的節日祝福。儘管字數不多,但17年來能做到每日一篇,可說是毅力驚人。 從古天樂身上我們可看到:維持習慣的其中一個關鍵,是要降低努力的門檻。每天只需努力一點點,但重點是要持續每天做,就可以將習慣維持下去。不用苛求自己短時間內達成目標,因為有些目標,需要很長很長的時間才能完成。正如古天樂在今年1月4日的網誌說道:「盡可能擺脫外界的期待和壓力,堅持自己的價值觀和信念」。要記住,我們都是為自己而活。 文字:林三 @lam.three 設計:Owen @wai.ho.98 圖片來源:古天樂IG @kootinlok_louis 、劇照 -------------------- In ACOO, you can get refreshed in #ACOOMinute.

【香港角落】 在觀塘與你遊花園 感受即將消去的屋邨情懷

屋邨是不少香港人的成長環境,但隨着我們長大,屋邨也慢慢的老去。在城市發展下,一個又一個老屋邨即將拆去,其中一個就位於牛角頭的花園大廈。然而,回憶就在一磚一瓦的消失中逝去,就如一期花園大廈共7座,全都以花卉名字來命名,在90年代完成原址重建成玉蓮臺後,現在即使在維基百科或房協的網頁,也沒有詳盡記載所有名字,需要東拼西找才能集齊,分別為「玫瑰樓」、「百合樓」、「牡丹樓」、「茉莉樓」、「水仙樓」、「玉蘭樓」和「紫蘭樓」。 現在,二期共5座的雀鳥樓快將進入拆卸工程,我們與它的回憶,又會否化成碎片,從此丟失? |觀塘首個廉租屋邨 50、60年代,人們在山邊和路邊空地搭建木屋或寮屋居住,由於沒有規管,衛生和安全問題也極惡劣。在1953年12月25日,石硤尾寮屋區更發生大火,數萬人無家可歸,及後政府開始興建公共房屋。花園大廈是觀塘區首個廉租屋邨,第二期5座大廈一直使用至今,大廈以雀鳥種類命名,包括「畫眉樓」、「孔雀樓」、「百靈樓」、「喜鵲樓」和「燕子樓」。 從牛頭角地鐵站出來,只要鑽進地下隧道,便可以到達花園大廈。還未進入屋邨範圍,便已看見不少舊式商店,例如報紙檔、家庭式麵包舖和茶記等,老舊的裝修反而別有一番味道。向前走時,找到一個疑似屋邨入口,走進去看到小朋友們在玩耍,才發現不知是學校或某機構的範圍;再繼續走,終於是其中一個入口了。 |半世紀累積的人情味 牛頭角地鐵站一帶車水馬龍,花園大廈一隅則自成一角,感覺好不平靜。有趣的是,花園大廈依山而建,想要走到燕子樓則要爬上長長的斜路,方可到達。每幢大樓微微褪色的外牆,配上黃昏的夕陽,在單位內轉出的煮菜聲,還有隨風飄至的「阿媽牌飯餸香」,都是難以言喻的溫暖感覺。 這裏與一街之隔的牛頭角,不論是氣氛或生活節奏也完全截然不同,一切也慢得很有味道——有人在凹字型的平台曬果皮、有人在走廊盡頭架起木桿曬臘味、也有人帶寵物龜出來曬太陽,還有三三兩兩的婆婆相約一起散步。對於我們而言,家是代表一個單位內的空間;然而,對於在這裏已待了半輩子的他們而言,家就是整個花園大廈。 這條落成半世紀的屋邨,也快將走入歷史。若想把握機會同時感受鬧市與舊日屋邨風味,不妨來牛頭角地鐵站,吃一份奶茶菠蘿油下午茶,再好好逛逛。 -------------------- 香港角落:直覺記錄香港,鏡頭攝下角落。 In ACOO, you can find #ACOOHKCorner. 攝影:Andrew @andrew_bangchan 文字:Hoiyan @seamouse_hoiyan 設計:Kayan @yipyn

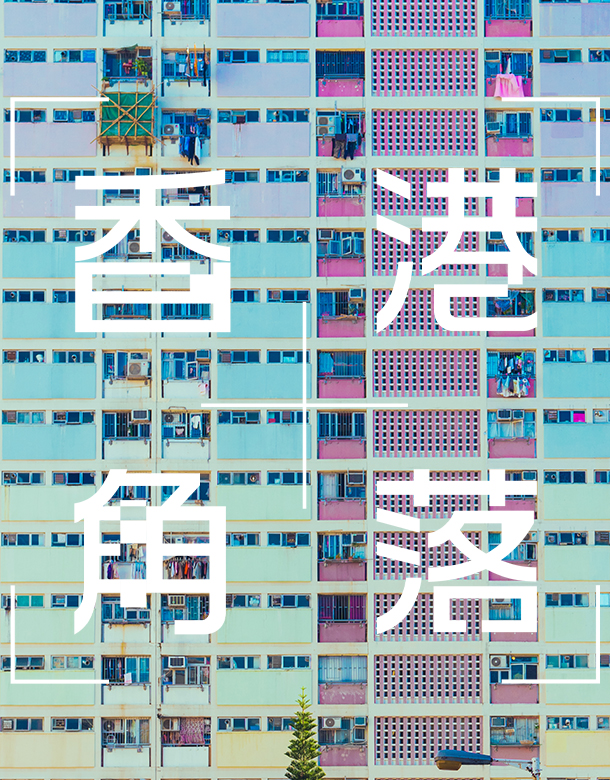

【香港角落】 逾60年歷史彩虹邨即將清拆 捉緊老屋邨的日常小確幸

如果說起香港的一道風景,想必屋邨一定榜上有名。在60年代建成的彩虹邨,因為每幢大廈的外牆都漆上紅橙黃綠藍靛紫的彩虹色,就如大型拍照裝置,只要走上邨內的天台籃球場,配上藍天白雲,一張充滿港味特色的青春照片就誕生了。不過,除了這堵彩虹外牆外,你有好好留意過這條逾60年經歷的老屋邨嗎?一些人、一些事和一些老舖,就這樣便組成了屋邨日常的確幸。 |屬於彩虹人的籃球場 平日,天台籃球場還會成為邨內一間小學的操場。體育課時,可愛的骰的身影一個又一個的跟着老師的步伐,聊着天打打鬧鬧的列隊走到球場,聽着童言童語,這青春的感覺真讓人不自覺地勾起嘴角。 球場的另一角落,又有數個老人坐着晾曬被子和臘味,除了平日常見的臘肉外,還有臘味形態的雞全翼,十分盞鬼!曬着太陽,聊着街市價格行情,就是屋邨的日常。 |告別彩虹 隨着城市發展,彩虹邨將分期重置清拆,除了居民外,還有不少老舖需要離開,像是現在已經買少見少的雜貨店,既有食物,也有玩具,還記得有像天拿水味的吹波膠、戒指糖和雪糕綿花糖嗎?那些甜味都承載着童年的笑聲呢! 若想捉緊那道快將消失的彩虹,假日就來走走吧!不要只顧拍照,何不到雜貨店買點零食,在籃球場坐坐,感受太陽的溫度和微風的吹拂?外面的日子大風大浪的,想要過些簡單的小日子,看看天、吹吹風,這裏永遠高掛一道彩虹靜候你,與你分享幸福的片刻。 攝影:Andrew @andrew_bangchan 文字:Hoiyan @seamouse_hoiyan 設計:Owen @wai.ho.98

【香港角落】去香港仔聽漁歌遊漁船河 香港名字的由來?尋找太白海鮮舫的蹤影

香港以漁港起家,自然有不少人靠海食飯,甚至住在海上。衣食住行都在陸地的我們,真的無法想像漁民的生活,聽說每次出海捕漁動輒一頭半個月,而且無法計算航海情況,也不能保證漁獲,所以需要出動師傅手工製的三角旗,掛在船上增加魔力值和生命值。 限定出航,跟我們一起出海,上至漁民生活、旗幟師傅,下至已沉沒的珍寶海鮮舫,都一一帶大家去尋寶探險。還會額外放送一個關於「香港」命名的故事,想不到吧!連這個也與漁民相關,想知道?拉馬達,轟出海! |屬於蜑家人的避風港 香港仔的弧形地型,形成了天然避風塘,因而成為漁民和傳統水上人蜑家人的家。那時候,沿海或海上有廟宇、船塢、港燈發電站等,像是一個海上社區。 後來,隨着城市轉型和社會進步,漁民也慢慢上水居住,政府便展開都更,建築師許允恆說:「當時是規劃原區安置的,田灣人搬去華貴邨。」而且,今天的香港仔有不少填海土地,包括香港仔中心,「當年天后廟、舊香港仔警署便是海岸線。」 |水上人概嘆生活的漁歌 很多漁民都住在艇上,稱為「住家艇」,船隻會固定停泊在避風塘,像是一間海上屋,漁民會組成一個社區組織。有趣的是,漁民也有階級之分,較貧困的住家艇沒有水電供應,煮食要使用「火水燈」,煮食需燒柴,食水則需要向「水艇」購買;而較富裕的住家艇則使用發電機發電,或向電燈公司申請電箱從岸上拉電,亦會使用罐裝石油氣來煮食。 漁民出海捕漁,收獲全都聽天由命。在等待時,他們會唸唱着漁歌,這種歌曲沒有曲譜、伴奏和歌式,屬於非傳統音樂,大多歌曲內容都是概嘆生活,或是魚類名字等。 |海上最美的風景-飄揚的旗幟 「船上的三角旗(又稱大單旗)通常寫上吉祥字句,像『魚蝦大信』、『網網千斤』或『風調雨順』等,如果是賀誕期間的旗,則會寫『神明庇佑』或『神光普照』等。」鴻運繡莊的黃國興師傅今年62歲,從少年時期17歲跟父親入行工作,不經不覺已做了40多年的旗,他說:「漁民出海捕魚,每次出海的時間以月計,大海風雲萬變非常危險,掛旗除了希望漁獲大勝,也是祈求神明保佑平安。」 回想起年輕時,黃師傅坦言一年至少做一千幾百枝旗,而且傳統做旗是甚少使用全機器打印,他解釋:「人手一針一線做出來的旗,特別能感覺到對神明的誠心誠意,更能得到神明的庇佑。」 |失落的太白海鮮舫 去年,隨着水上餐廳珍寶王國停業,停泊在深灣的兩艘畫舫,即珍寶海鮮舫和太白海鮮舫,命運各不相同。珍寶海鮮舫在去年拖離香港時,在南海一帶遇上風浪,被海水灌進船內並開始傾側,最終沉落海底;至於後者,太白海鮮舫目前仍停泊在港,並有新經營者接手,將在明年秋季重新開業。 |香港,之所以叫香港 根據專攻香港古代史的歷史學家蕭國健著作《香港歷史與社會》,在明清時期,現今香港仔及附近地區盛產莞香,會經石排灣運送至廣州,由此為該地區的名字起源。後來,英軍經水路來到香港,途經「香港村」時問及漁民地名,混合了水上人的口音、再轉為英文拼音,便留下了「HONG KONG」的名字。當時由於語言不通,造就了一個誤會,讓英軍以為整座島的名字也是「香港」,亦是後來「香港島」及「香港」名字的源起故事。 城市風景瞬息萬變,想留住這刻的樣子,最好的方法並不是按下快門,而是親身到那裏走一趟,建立屬於你們的回憶。 攝影:Andrew @andrew_bangchan 文字:Hoiyan @seamouse_hoiyan 設計:Kayan @yipyn 鳴謝活動:《舫港》、 香港水上人文化協會、Bottom Up Communication、城區活動2023