【香港角落|城市植物誌】香港初夏限定花海:沿途望出車外 是盛放的魚木

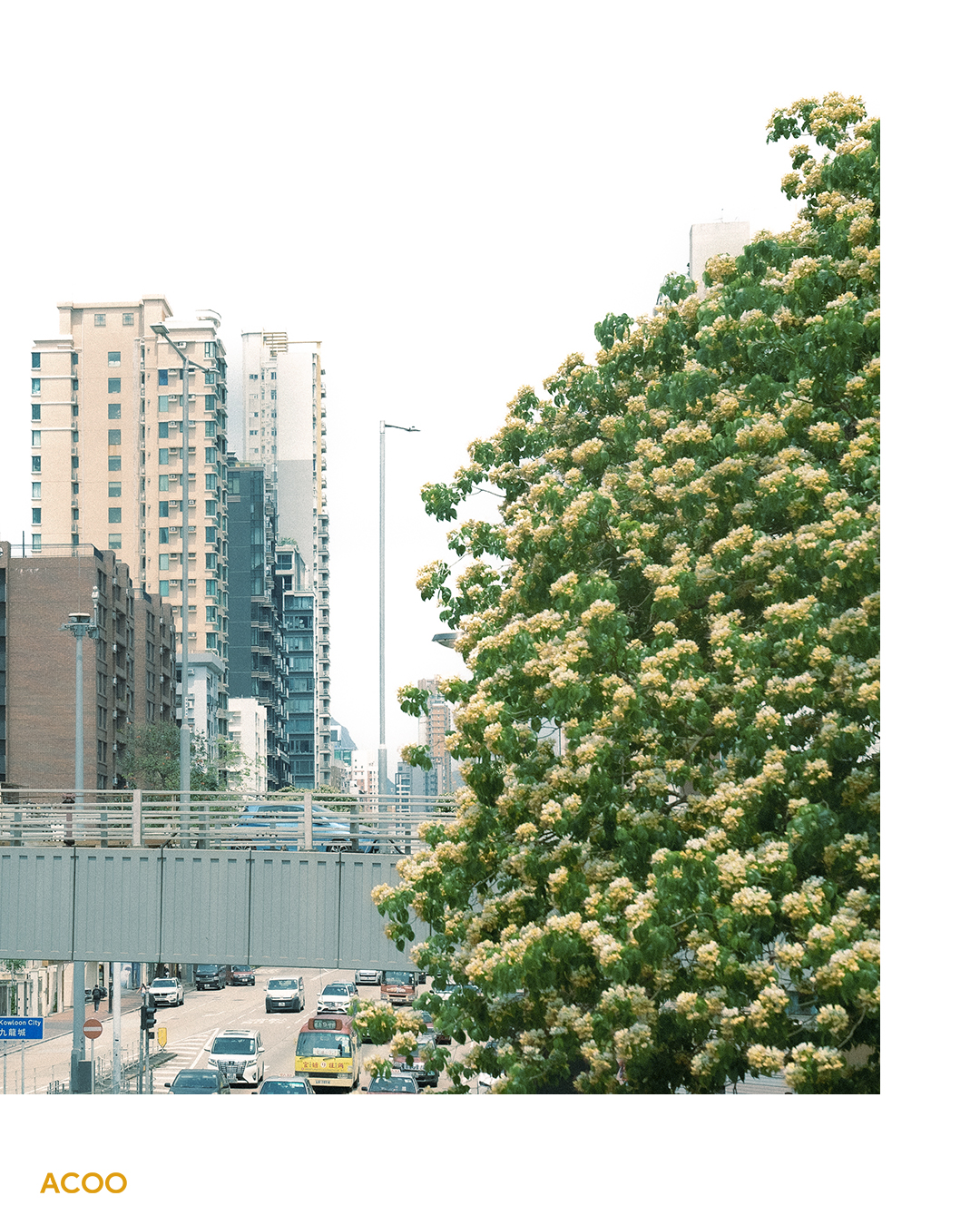

初夏走在太子道西,抬頭便可看到一片淡黃色的花海在馬路兩旁綻放,與午後的陽光相映成趣。

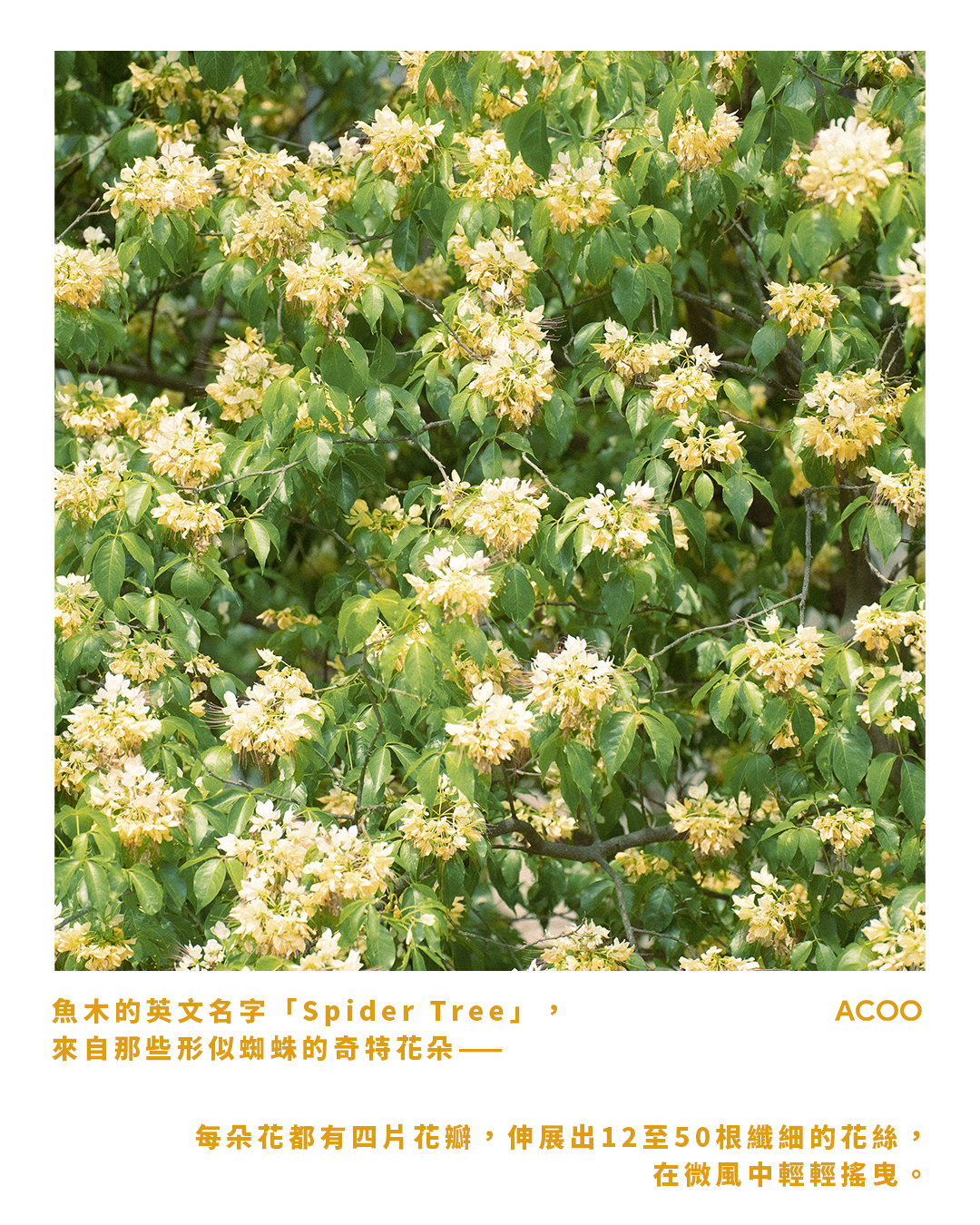

每年4月份,你總會在某個街頭的一隅看到這麼一片鵝蛋黃色花海。「魚木」這個名字,源於台灣漁民用它的木材刻成小魚,帶去海上捕魚的習慣;魚木的英文名字「Spider Tree」,則來自那些形似蜘蛛的奇特花朵。魚木的每朵花都有四片花瓣,伸展出12至50根纖細的花絲,在微風中輕輕搖曳。魚木還有個親切的名字,叫「樹頭菜」,因為它嫩嫩的葉子可以醃製成開胃小菜。

每年4月份,你總會在某個街頭的一隅看到這麼一片鵝蛋黃色花海。「魚木」這個名字,源於台灣漁民用它的木材刻成小魚,帶去海上捕魚的習慣;魚木的英文名字「Spider Tree」,則來自那些形似蜘蛛的奇特花朵。魚木的每朵花都有四片花瓣,伸展出12至50根纖細的花絲,在微風中輕輕搖曳。魚木還有個親切的名字,叫「樹頭菜」,因為它嫩嫩的葉子可以醃製成開胃小菜。

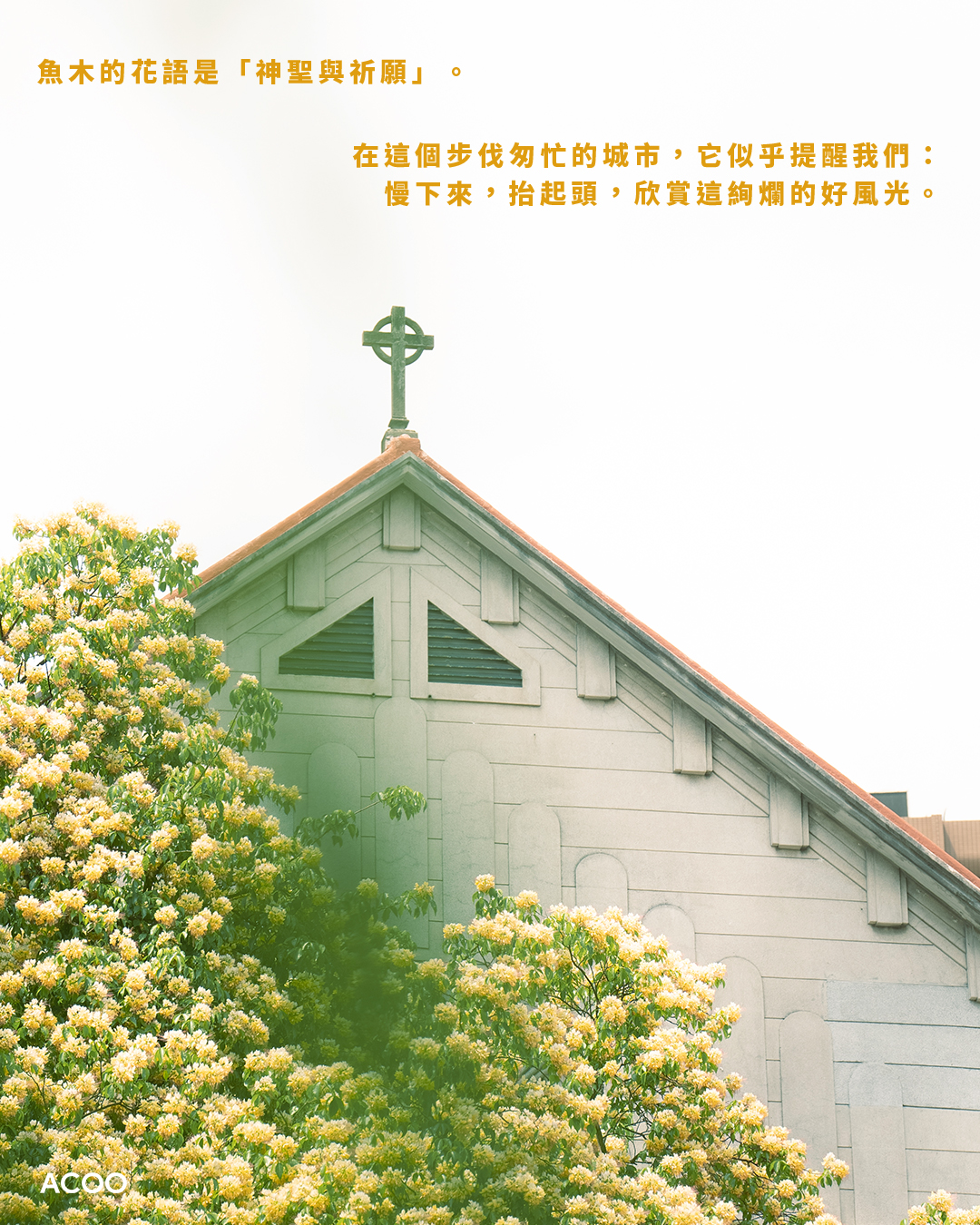

魚木的花語是「神聖與祈願」。在這個步伐匆忙的城市,它似乎提醒我們:慢下來,抬起頭,欣賞這絢爛的好風光。

魚木的花語是「神聖與祈願」。在這個步伐匆忙的城市,它似乎提醒我們:慢下來,抬起頭,欣賞這絢爛的好風光。

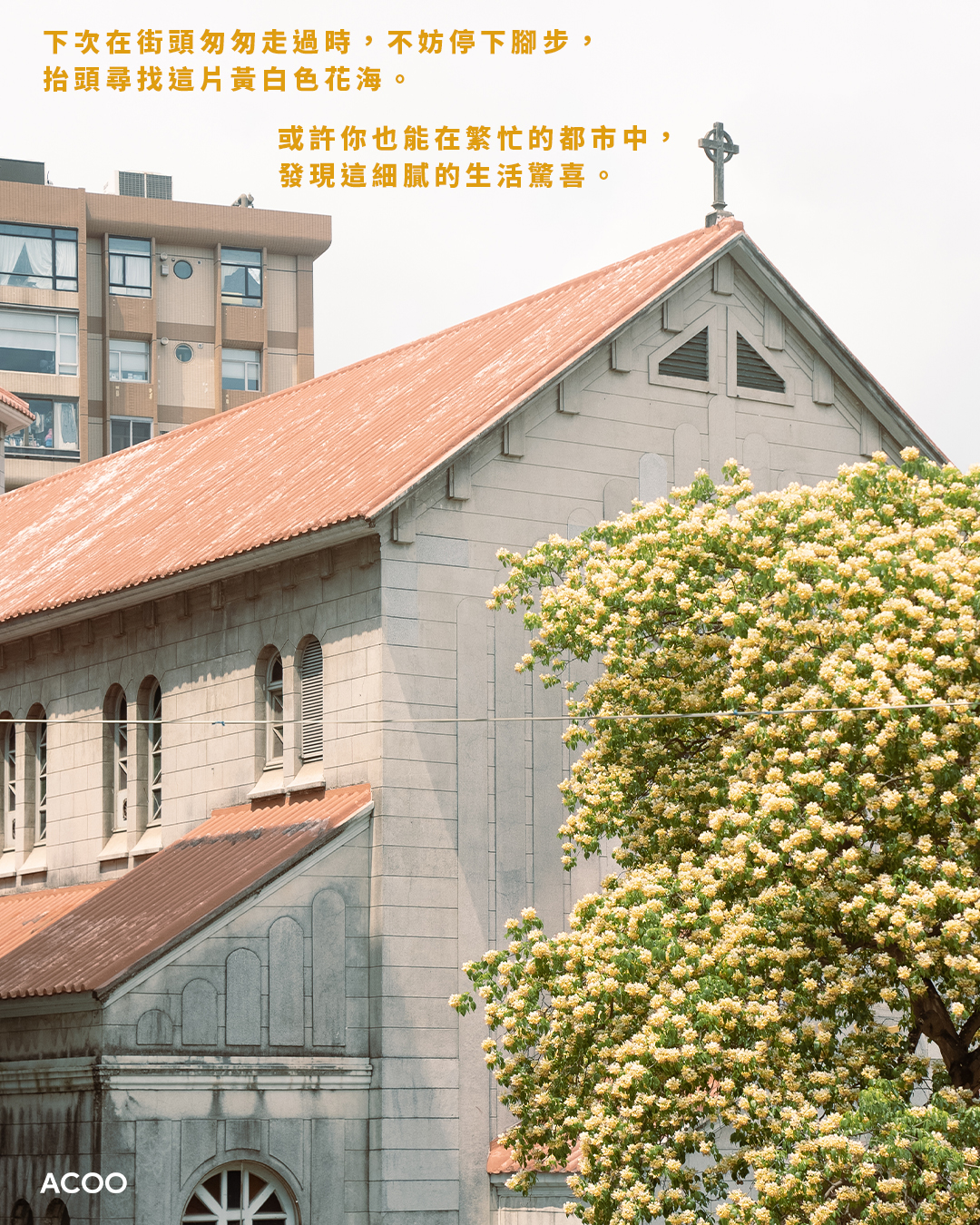

從旺角到大角咀,從天水圍到粉嶺,處處都能找到它的身影。下次在街頭匆匆走過時,不妨停下腳步,抬頭尋找這片春日的黃白色花海。或許你也能在繁忙的都市中,發現這細膩的生活驚喜。

從旺角到大角咀,從天水圍到粉嶺,處處都能找到它的身影。下次在街頭匆匆走過時,不妨停下腳步,抬頭尋找這片春日的黃白色花海。或許你也能在繁忙的都市中,發現這細膩的生活驚喜。

攝影:Andrew @andrew_bangchan、Eddie @eddielok814

攝影:Andrew @andrew_bangchan、Eddie @eddielok814

設計:Kayan @yipyn

——————–

香港角落:直覺記錄香港,鏡頭攝下角落。

In ACOO, you can find #ACOOHKCorner.

#discoverhongkong #explorehongkong #hongkongstreetsnap #魚木 #樹頭菜 #香港植物 #植物圖鑑 #urbannature #citytrees

相關文章

【香港角落】大嶼山水口村:探索香港400年古村落的歷史、文化與活化重生之路

你對於大嶼山的印象,是否仍停留在「天壇大佛」、「昂坪360纜車」等熱門景點?近年,水口村以「天空之鏡」與「摸蜆」活動吸引不少旅客。不過,這條擁有超過四百年歷史的古村落,其背後的文化故事,你又了解多少? 水口村位於大嶼山南部、在塘福與石壁之間,背靠大嶼山的山群。從東涌出發,乘搭新大嶼山巴士11A或11號,沿路都會看見大大小小不同的村落,大約半小時便能抵達水口村。這條村至今已有400多年歷史。村內主要有陳、池及馮三姓,據說當年的原居民本住在石壁,但因不想兒子被徵召入伍,故搬遷到水口定居。歷史文獻沒有記載其命名源由,按字面理解是「河水的出口處」,意思是其位置是河流入海口之處。 |信仰與生活交織 從水口村路牌拐彎進入村內,首先會看見由兩塊大石頭組成的「閘門」,村民稱之為「上麓」及「下麓」(即山上及山下之意)。這裏是通往村內的必經之路,由最早的定居者建立。石頭上貼上了對聯及揮春等祝福語,又有上香位置,希望村民出入平安。 在香港,不同村落中,「大王爺」常作為山神或土地的代名詞,相傳有不同的身分。祭祀儀式是水口的重要傳統習俗。每逢節慶和婚禮,村民都會祭祀「大王爺」,祈求風調雨順。年尾之時,水口村民也會酬神感謝大王爺的庇佑,獻上祭品,祈求風調雨順。5、60年代,村民會以活豬祭祀,現在則會以金豬酬神。 而社壇則是水口村的土地神。在社壇供奉了兩塊石頭。相傳從前村民出海捕魚的時候,撈到了兩顆石頭,村民把石頭放回海內,但竟然再次撈到相同的石頭上水。村民便相信石頭是有意義的,所以便帶回村好好供奉。 值得一提的是,由於80年代之前,水口仍未有自來水供應,所以50年代時,村民們在村口龍眼樹蔭設置了公共洗衣場。不過村民及後發現污水流向大王爺的背脊,所以很快便停用了。由此可見信仰與村民生活密不可分。 |建築中的故事 漫步村中,有兩棟建築物被活化保育,分別是「水口村49號屋」及「禾寮」。 過往水口村民多以務農及種植水稻維生,所以較多農地的村民會建造屬於自己的禾寮,用於儲存穀物及農具。現在的禾寮,保存了當年村民用於耕作農具、掘峴的用具等,也修復了爐灶。現在,他們更會烹調傳統美食「瀨鑊邊」——予客人品嚐。用新鮮捕獲的海鮮,加上本地種植米粒磨粉,加水變成漿,把粉漿倒在鑊邊變成類似板條感覺的麵食。 而1920年代建造的49號屋,則糅合了清代建築特色,前平後坡的屋頂設計有利於防止雨水積聚,而綠色葫蘆樽圍欄則是昔日富裕人家的生活象徵。值得一提的是,49號屋前部分使用麻石磚,後部分則用青磚。這是因為從前的屋主兩兄弟結婚後分家,他們用石牆把屋分開一半,變成現在的模樣。 |與自然共生 水口村被群山包圍,水口溪流是這條村的命脈。除此以外,水口還有泥灘、濕地、紅樹林等多種景觀,生態多樣性高。過往村民多在這片土地耕作,不過時至70年代,不少村民前往城市就業,放棄耕作,棄耕後的農地變成濕地。今時今日,有團哋進行復耕,種植稻米、蓮藕等農作物,活化這片土地。 |活化中的傳承 這條已有400多年歷史,養活了13代人的小村落,隨著年月過去,故事一度失落。近年在中文大學建築學院及村民的帶領下,這個擁有泥灘、濕地、紅樹林的村落正在經歷一場「重塑」。修復後的建築成為展覽與工作坊場地,讓更多人能親身體驗水口的文化魅力。 若然你覺得自己未夠了解香港,何不跟上我們的步伐一齊走? 相關導賞活動報名可按此。 攝影:Heidi @heidi.is.strong 設計:Kayan @yipyn -------------------- 香港角落:直覺記錄香港,鏡頭攝下角落。 In ACOO, you can find #ACOOHKCorner.

【香港角落】踏進時光交匯處——香港交通安全城

近年香港不少新式遊樂場落成,打破一般大眾對於公園的印象,不論大人細路都能夠從中獲得快樂。近日,又有人在社交平台分享交通安全城,說這個地方猶如「小人國」——等比縮小的紅綠燈、迷你版巴士站、僅容許玩具自行車通過的迴旋處、成人伸手可觸摸到天花板的隧道,彷彿把香港的馬路縮小,自成一角,十分有趣,喚起了不少90後的童年回憶。 翻查資料,交通安全城早於1960年代末期被劃入前市政事務處的計劃下,首個交通安全城於1970年落成啟用。每個交通安全城都提供模擬道路環境,教育兒童道路安全知識,從而推廣至其家人,令道路安全意識得以廣泛宣傳。 現在,香港有3個交通安全城,分別位於北角百福道、觀塘秀明道和沙田崗背街。現在的交通安全城依然保持着它的教育功能,但多了幾分休閒的氣息。走在園內,總能看見小朋友踩著滑板車、騎著單車,偶爾逆線行車、忽然掉頭,在這片綠色天地中自在暢玩。 小時候的我們,在交通安全城中不守規矩、橫衝直撞都沒大問題,因為那陣時的我們即使犯錯,身旁總有保護我們的人,溫柔地指引我們正確的道理。長大後,當我們從小小的交通安全城走出了如虎口的馬路,你又會否想起那時天真無邪的自己? 攝影、文字:Heidi @heidi.is.strong 設計:Owen @wai.ho.98 -------------------- 香港角落:直覺記錄香港,鏡頭攝下角落。 In ACOO, you can find #ACOOHKCorner.

【香港角落】失去了霓虹燈後 香港街道顏色是由甚麼組成?

從前香港的夜晚,是以霓虹燈和招牌交織而成的——食肆、商場、夜生活,要招徠生意,靠的全都是一片片在暗夜裏閃爍的亮光.所以亦有一種講法是,霓虹燈遍佈街道,也代表着經濟繁榮。 那麼現在香港的色彩,又是由甚麼構成的? 我們用 AI 技術,為數張舊香港佈滿招牌街道照片重新注入生命,再重回這些相片所攝之處,嘗試為大家尋一個答案。 攝影、設計:Kayan @yipyn 文字:Heidi @heidi.is.strong -------------------- 香港角落:直覺記錄香港,鏡頭攝下角落。 In ACOO, you can find #ACOOHKCorner.

【香港角落】消失在官塘與觀塘之間的空間與記憶

這次「香港角落」加入了科技MSG,借Google Map回到當年的官塘,再使用AI把它變成影片,讓我們一起重現記憶中的那個社區。 記憶中的舊官塘,還是寫作「官塘」的時候。那時候,裕民坊近地鐵站的那邊,有一間郵局,旁邊還有幾棵木棉樹,每到初春就開始長出木棉花,在等待前往油塘的小巴時,便會看到空氣中飄散着輕盈的木棉。 然後,對於不少觀塘人來說,裕民坊的老地方絕對是那間樓上麥當勞。兩邊街道的舊唐樓,最低職的樓梯底有着各式各樣的店舖,像是賣電話的、電訊舖。而巷弄間,就有如小深水埗一樣,夾雜着電話卡店、家品、背包手袋、老一輩的傳統零食小舖,偶爾還有一個穿得一身全白廚師服的叔叔現場切香蕉糕。當年,現在的凱匯又是另一番光景,原來的巴士總站、食肆排檔,還有一間租書店,你又記得嗎? 社會的發展,伴隨着不少舊區重建,有人說這是進步,有人說這是可惜。但或許真正值得珍惜的,除了那些消失的建築物,更是那些埋藏在每個香港人心中的集體回憶。 圖像來源:Google Map截圖 設計、攝影:Kayan @yipyn 文字:Hoiyan @seamouse_hoiyan -------------------- 香港角落:直覺記錄香港,鏡頭攝下角落。 In ACOO, you can find #ACOOHKCorner.

【香港角落】在大坑一窺上世紀虎標家族大宅——虎豹別墅

早前六合彩新春金多寶一注獨中,你有否幻想過,若然成為富翁,你會如何用錢?靠「虎標良藥」致富的「萬金油大王」胡文虎,除了熱衷慈善,則選擇在香港、新加坡及福建興建「虎豹別墅」。香港的虎豹別墅1936年落成,由樓高四層的主樓、私人花園及工人宿舍組成。別墅毗鄰更建有開放予公眾的「萬金油花園」,內裏有不少彩色筆畫與雕像,描繪種種民間傳說與神話故事,可算是第一代香港的「主題樂園」,曾是幾代香港人的共同記憶。 雖然萬金油花園早於1990年代遭拆卸,但虎豹別墅及附連的私家花園則得以保存。在2009年,虎豹別墅更被古物諮詢委員會評為一級歷史建築。看見嗎?正門大樹下的一隻老虎,正在張牙舞爪,等待你的光臨。 |中西合璧建築特色 胡文虎於1931年以1600萬港元購入位於港島大坑道的地皮,先後興建了虎豹別墅、虎塔和萬金油花園。由於當年香港沒有公園或公共遊樂設施予華人享用,胡文虎免費開放萬金油花園,希望透過融合了中國傳統神話和民間故事的雕塑,旨在宣揚中華文化。 虎豹別墅屬中式文藝復興建築風格,揉合中西建築方法及建築理論。踏入別墅,便可看到以月洞門為設計,配以30年代製成,目前仍精細非常的彩繪玻璃的正門。地下一層設有客廳、飯廳、起居室、遊戲室及音樂室。站在大廳中間,可看到通往起居室的樓梯上方裝飾以中式傳統的飛簷斗拱,紅綠金的配色,與西式建築元素形成強烈對比;而飛簷下則有姜太公釣魚及八仙過海的壁畫,更見胡文虎當年的精心設計。 |趣聞:貧窮限制想像的設計 除了精美的建築和裝飾,虎豹別墅還隱藏著一些鮮為人知的設計,反映了當時的社會階級觀念和富豪的生活方式。例如由於負責煮菜的「妹仔」不能在大宅內隨意走動,別墅內設有狹窄陡峭的「妹仔梯」。妹仔需要通過這個隱蔽的樓梯,再從特定的窗口將菜餚遞給管家,由管家送至主人餐桌,避免與主人碰面。 另一個有趣的傳聞,與胡文虎的夾萬有關。據說,別墅內有一個戒備森嚴的夾萬,設有多重門鎖,包括木門、厚厚的鐵門和鐵閘。這個夾萬不僅存放著金銀珠寶,甚至連萬金油的秘方也藏在其中。更有趣的是,據說胡文虎每次進入夾萬,都會讓工人在裡面準備七天的食物,以防自己被反鎖在裡面。雖然這個故事的真假難辨,但也從側面反映了胡文虎的謹慎和對財富的重視。這些不為人知的細節,為虎豹別墅增添了一絲神秘色彩。 昔日的虎豹別墅,伴隨著佔地廣闊的萬金油花園,曾是鬧市中的一片樂土,充滿歡聲笑語。如今,別墅雖得以保留,但周遭的土地早已成現代豪宅。此刻,我們就只能看着被鋼筋水泥叢林緊緊環抱的虎豹別墅,和被保留的幾個雕塑,幻想那段舊日的時光。 攝影、設計:Kayan @yipyn 文字:Heidi @heidi.is.strong -------------------- 香港角落:直覺記錄香港,鏡頭攝下角落。 In ACOO, you can find #ACOOHKCorner.

【香港角落】屹立上環水坑口街超過60年歷史 山貨小店「朱榮記」見證香港雜貨變遷!

雜貨店是一個很神奇的存在。你日常不會平白無故地進去「逛街」,但你卻不能沒有了她——因為你生活上總有一些小岔子,例如衣架不夠、地拖爛了、洗碗布太破了,讓你非得進去一趟不可。 在上環水坑口街,有這樣一間舊式雜貨店:招牌上的漆字「朱榮記」已褪色,店面不算寬闊,卻像個百寶箱,從地面直逼天花的貨架上,懸掛着各式各樣的生活用品:竹製蒸籠、草織帽子、塑膠臉盆、矮凳,還有一串串包著透明膠袋的日用雜貨,密密麻麻地擠在一起。這裡不講究陳列美學,卻處處透露着市井生活的平民氣息。偶爾有街坊佇足細看,更有遊客刻意拜訪參觀,在這個時光隧道的入口,窺探香港舊陣時的生活痕跡。 |何謂山貨? 朱榮記第二代老闆朱耀昌介紹道,朱榮記在1959年開業,是一間 #山貨店。所謂山貨,是以天然材料製成的傳統生活用品。這些材料大多來自大自然「山區」,包括木材、竹、藤、柳條等天然物料,被製作成各種實用的家居用品,例如木凳、竹製蒸籠、藤椅等,「以前的貨品,很多時候都一用就用到一代人,或者用很多年。但是現在的貨品,很多時候都是一兩年,或者甚至一兩個月,已經要再買一個新的來更換。我們希望保留香港一些傳統的品質,和傳統的貨品」。 朱老闆說,在朱榮記剛開業時,是以大排檔形式擺檔,只售賣數款山貨。後來改在地舖營業,面積增加,售賣的貨品種類也變多,包括金屬、搪瓷、鐵類製品。隨着塑膠業興起,店鋪又開始賣紅A膠桶、膠凳仔、啷口盅等膠製品,或來自日本、泰國、台灣的產品。現在,店鋪仍然賣着這些舊物,部分貨品更是從上世紀7、80年代保存至今,「賣一件少一件」! |自製產品 除了一般外間也能買得到的產品,朱榮記更有自製家品,例如有見竹筷子容易發霉,老闆便訂造椰木塊製成的筷子,抗霉之外又能用於煎炸食品。另外,香港「土地問題」嚴重,朱老闆又會製作「縮小版」雞毛掃、竹籮、曬果皮的曬盤等,讓人既可以使用,又可以當作家居擺設。不說不知,原來近期流行的「洗頭刷」,早於幾十年前,香港紅A亦有製造! 踏入朱榮記,你心目中的口袋名單又有哪些?留言與我們分享吧! 攝影、採訪:Heidi @heidi.is.strong、Hoiyan @seamouse_hoiyan 設計:Owen @wai.ho.98 -------------------- 香港角落:直覺記錄香港,鏡頭攝下角落。 In ACOO, you can find #ACOOHKCorner.