OASIS|余拜仁:你起咗筷未?

當通關安排都大致完全打通,香港社會都可以話係真正復常,於是乎近日走到街上,大家都可能開始覺得人頭湧湧,有啲返到以前旺區經常出現人車爭路嘅盛況,同時戲院又好、劇場又好,紅館更加係唔駛講,基本上唔同嘅演出都係場場爆滿,演出長做長有,其中近日最爆紅,買飛買到最多怨氣嘅可能就係「神神聯手」嘅《愛我別走》,雖然票務系統今次係相對暢順,唔駛由朝到晚「321」倒數,或者全日手動F5,但係當你見到自己個籌係排到十幾萬、廿幾萬,甚至六十幾萬,其實都係同樣萬念俱灰,繼續嘆句「睇場騷姐」。

《愛我別走》之爆,絕對不難理解,就算咩都唔計,單係一個「子華神」已經夠晒號召力,適逢佢本尊呢排都係紅運當頭,繼《飯戲攻心》後,另一擔大旗之作《毒舌大狀》繼續大破紀錄,就算明明係沉重而認真嘅正片片種,放喺農曆新年合家歡檔期一樣遇神殺神、再闖高峰;就算坊間偶有評論指電影「只係爽片一套」,以至部分法庭情節「離地」,結局放諸香港現今社會實況,更加似係睇緊「科幻片」,一樣無礙票房屢創新高嘅凌厲走勢,於是,部分觀眾睇完林涼水都仲未夠喉,想走入劇場睇埋黃子華去做一個同Time Traveler有關嘅舞台劇,都係情理之中、自然不過。

同時,香港劇場其實都好多元同繽紛,除咗《愛我別走》之外,仲有好多其他有趣表演節目可以選擇,《各位起筷》就係其中之一;不過,有言在先,嚟緊你睇到嘅並唔係一篇推銷Sell飛廣告文,事關截至開筆呢刻,一連16場演出嘅門票已經全部售罄,就算依家你想立即「補飛」購票入場基本都係無咩可能,不過睇完篇文至少你有機會認識多啲本地創作人同佢哋嘅作品,下次可能無咁後知後覺。

言歸正傳,《各位起筷》係由四位香港演藝學院紅褲子出身嘅演員聯手製作:麥沛東(麥東)、巢嘉倫(阿巢)、陳嘉威(Donald)同梁嘉進(Eric);喺普羅觀眾眼中,麥東應該係最為人熟悉嘅,早少少時間上演嘅《媽媽的神奇小子》,佢係入面其中一位神奇隊友;呢一排叫好叫座嘅《正義迴廊》之中,佢係叫人「屈我啦,屈我啦!」嘅唐文奇,其他三位同麥東份屬同屆同學,功底紮實不在話下,同時四人早喺學校已經非常投緣,畢業多年之後始終堅持一齊搞一台戲,台上台下嘅默契都應該唔駛擔心。

功底扎實同有晒默契係一回事,作品好唔好睇又係另一回事,仲要睇番好多因素:「受惠於」疫情,佢哋有長達兩年時間去認真籌備今次製作,單係劇本都寫咗兩個截然不同嘅版本,呼應番時代嘅變遷,其中執筆嘅鄭國偉係非常資深嘅編劇,作品早已獲得不同殊榮,其中《最後晚餐》就以黑色幽默手法寫出低下階層喺生活中嘅掙扎,精準有力;至於執行導演一職就由新銳盧宜敬擔任,雖然佢前年先啱啱喺香港演藝學院畢業,但係已經憑住畢業作品《金龍》獲得校內傑出導演獎,並且同時獲香港舞台劇獎最佳導演(喜劇/鬧劇)同香港小劇場獎最佳導演嘅提名,令人眼前一亮,值得持續留意。

單喺牌面上睇,已經完全理解就算沒有鋪天蓋地宣傳,《各位起筷》仍然可以收穫一票難求嘅佳績,所以睇緊篇文嘅你,今次走寶都唔緊要,下次帶眼識貨就好。

相關文章

OASIS|余拜仁:由金鐘出發,兩個鐘時間,你最遠可以去到幾遠?

導遊馬泰星和演員陳小燕在金鐘上車,經過會展、紅磡、旺角東⋯⋯卻無法抵達心中目的地;定神一看,車外飄揚著的是俄羅斯國旗!同行人甚至包括十九世紀俄羅斯文學巨匠契訶夫?一個個俄羅斯人陸續上車、一幕幕荒誕情境接連上演,由世代矛盾、男女情愛,到主僕角力、政教紛擾,包羅萬象;同是天涯二人行,從香港到俄羅斯,這趟超現實旅程到底如何收科? 香港話劇團最新創作《從金鐘到莫斯科》就是由這一架奇幻列車開始,劇團藝術總監潘惠森(潘Sir)親自擔任編劇及戲劇構作,從大文豪契訶夫的短篇小說中抽取養份,結合自己對此時此處的洞察和批判,寫成這齣「香港與俄羅斯」、「廿一世紀與十九世紀」、「戲劇與小說」、「喧鬧與靜默」、「劇場主義與現實主義」等等並置對讀的新作,既嚴肅,又瘋狂,極不簡單。 契訶夫棄醫從文,縱不懸壺,其濟世之心卻從未止息,改行執筆,他份外注重描寫俄國人民的日常生活,一邊嘲笑醜惡、一邊同情貧苦,筆觸尖銳同時不失幽默:《凡尼亞舅舅》描寫人對生命虛度的無力和掙扎、《櫻桃園》刻劃人在社會變遷中的得失和離留⋯⋯話劇團過去曾先後搬演這些經典劇本,讓香港觀眾感受到契氏文學的永恆生命力。 除了有契氏文學擔當地基,潘Sir亦在《從金鐘到莫斯科》中灌注了他自己對天地、對眾生的洞見,猶如樑柱支撐;須知道潘Sir素以觀察力深刻、創作力驚人見稱,尤其擅於為不同時空、人事,以至文本穿針引線,另闢閱讀觀賞蹊徑,例如話劇團不久前剛搬演的《親愛的.柳如是》,他便從明朝浩瀚歷史中萃取精華,聚焦於「秦准八艷」之首、著名歌妓柳如是身上,帶領觀眾望向大時代、看見小人物,充滿野心。 今次兩位大師展開一場跨時空、跨地域的對話,觀眾不但看得見十九世紀俄羅斯人的生活狀況,而且感受到廿一世紀香港人的生命脈搏,同時兩者又或明或暗緊扣著、呼應著,妙不可言;例如第二場的《審判》,父親因懷疑兒子偷錢而大興問罪之師,驚動了包括村長、神職人員,以及軍方人物,眾人爭相介入,有人強調「按本子辦事」、有人相信「浪子可回頭」、有人堅持「亂世用重典」,莫衷一是,及後發現失竊純屬誤會,本以為風波終告平息,誰知清白兒子仍遭責罰,皆因他直斥一眾長輩既無分辨是非能力,又要自恃權位妄議他人言行。 又如第四場的《託萊多的罪人》,一男一女正為「誰是女妖?」爭持不下,男子一口咬定女子就是女妖,誓要將她送往法院,女子質疑男子:「我話你係女妖!得唔得?」對方大聲疾呼:「我係男人!」女子反唇相譏:「點證明?」最終對話並無依循「真理愈辯愈明」方向發展,相反男子更大力動員同路人一同捉妖:「係男人都行出來!」最終合力將女子送上火刑刑場,一場獵巫鬧劇終於落幕。 好劇本難得一見,有緣落到好導演手上的話,更是彌足珍貴。話劇團今次邀請到資深劇場導演李鎮洲(C.C.)執導,這位五屆香港舞台劇獎最佳導演得主的技法豐富而純熟,為是次製作選定了首重想像力的風格:借助簡約舞台佈景和道具設計,加上精準肢體動作和場面調動,呈現包括「香港」和「俄羅斯」等多個不同場域,因此觀眾毋須依賴國旗國徽等顯性工具才能知道角色身在何方;與其追求像真,花上極大心神、耗費極多資源搭建實景,不如採取靈巧手法刺激觀眾想像,畢竟舞台上見得愈少,心目中隨時想到更多。 《從金鐘到莫斯科》存在很多感覺似遠又近、既荒謬又真實的故事情節:香港線方面,兩位小人物努力適應疫後生活,卻似乎有種「回不去了」的感慨;俄羅斯線方面,不少俄國人物都將「去莫斯科!」掛在嘴邊,相信成功去到莫斯科的話,一切都會好起來;看過契訶夫戲劇作品的人或者都會知道,「去莫斯科」實屬其創作中相當重要的精神象徵,例如《三姊妹》中的小妹就經常呼喚:「去莫斯科!去莫斯科!」不管最終能否成行,這個地方彷彿都能給予人一種希望、一股力量。「從金鐘到莫斯科」未必是個一看就懂的劇名,然而了解相關脈絡之後,似乎又能讀出更深長的意味;也許長路漫漫、也許困難重重,你又知否自己身在何方?

OASIS|余拜仁:亂世的「生存手冊」

出身「低下」,必定難成「大事」?一己命運已經顛沛流離,面對危在旦夕的天下,個人尚可如何?身為古代女性,除了相夫教子,還能為國爭光?明末清初名妓柳如是,身處歷史夾縫卻仍忠於自我:情路顛簸,她繼續愛情至上;國難當前,她堅持精忠報國,向世界說明「修身齊家治國平天下」並非男子漢的專利,小女子也可無愧讀書識字。 明末是個政治腐敗的時期,皇帝更替頻繁,宦官干政,黨爭激烈,同時江南受惠於經濟發展扎實根基,卻仍非常繁華富庶,其商業水平超越前朝任何時期,青樓妓院則是時代下的副產品,經濟愈好,數量愈多。「秦淮八艷」之一的柳如是正是其中一位才藝佳絕名妓,這位大時代下的小女子引起了香港劇作家潘惠森的注視,更啟發後者作出極具野心之舉:將四百年前的柳如是生平事跡搬上舞台,製作成三小時長劇《親愛的.柳如是》(《柳如是》)。 《柳如是》就如一面棱鏡,既可反射光線、又可分裂光源:正面,觀眾看到柳如是對個人追求的執著,包括男女戀慕與家庭幸福,在情路上跌跌宕宕又尋尋覓覓;側面,觀眾見到柳如是與身邊名士指點江山、青樓論政,以至親身介入一場一場政爭戰爭,為崇高理想獻身。國破家亡之際,有人殉國、有人屈節,生死懸於一線,忠奸繫於一念,要是身歷其境,你會如何選擇?自身、家庭、國族等主線支線縱橫交織,《柳如是》就是如此目不暇給。 生存問題,古今皆有:柳如是身處明清交迭之時,命途自是動魄驚心;置身廿一身紀當代社會,人們的抉擇又會否較為從容?如果以「生存」為題創造一本手冊,你期望有什麼內容?菲律賓裔編舞兼舞者Albert Garcia在澳門出生成長,近年旅居台灣鑽研當代表演藝術,並到包括香港等全球各地交流、創作及發表;邊界中進進出出、穿梭於不同國族,多重身分讓他對「生存」有了更豐厚的體會,並以此為起點製作《生存手冊:在狗、狼與水熊蟲之間》(《生存手冊》)。 台灣國防部2022年正式發布「全民國防手冊」範本,列明台灣一旦遭遇空襲,以至出現民眾受傷、停水停電,以及物資短缺等極端情形的應對方法,刺激了Albert對「生存」的好奇和鑽研,包括訪問各地移民、創作人及社會運動份子,了解其生存之道;《生存手冊》由Albert自身經歷出發,講述澳門回歸前後的政策轉變如何剝奪留澳菲裔人士的居留和醫療等權利,及後轉入手持菲律賓護照的他,這些年來在本地和海外創作旅途上遭遇的種種障礙及相應求生智慧。 Albert在《生存手冊》中帶來三段特色各異的舞蹈,感受其身體之美和力量情緒,同時有了前述鋪陳,觀者一邊欣賞到擁有多元身分的個體在舞台呈現「傳統舞」、當代舞及中國舞,一邊思索著「傳統」、「當代」、「中國」,以至更多有關身分的分類和標籤,人在不同國界與國族之間的流動遊走到底如何發生?誰比誰的空間更大更廣,當中原因又是為何?《生存手冊》是以小見大的作品,從Albert個人的心路歷程,觀眾有空間連結到自己的狀況處境,層層遞進,情理並重。 《生存手冊》於國慶前後在香港一級歷史建築中環藝穗會上演,完場後有觀眾慶幸自己沒有錯過:「此時此地看見這個作品,真是別具意義!」的確,香港一向都是福地,過去不曾有過太多極端情況,「生存問題」當然存在,更多人更多時候掛慮的(幸運地?)卻主要與「生活困難」有著更大關係;然而,放眼世界,「生存」議題愈來愈複雜,就算今天保了壽命,都無法肯定明日繼續有力氣、仍舊有憧憬,凡此種種都值得我們多一些思考、多一點關注。

【電影命】 導演的命題—平衡自己、觀眾與票房市場 何爵天的創作本源:「憤怒。」(下)

早年流行一張「上帝創造OOO的過程」meme圖,每個人的製作材料也有所不同,即使大家都是導演,也有不同的喜好、有各自說故事的方法。那麼,看過了前兩篇訪問的讀者,你們覺得若以「何爵天」為主體,上帝在製作他時加入了甚麼材料嗎?可能會猜想電影、堅持、光合作用、才華、負責任……但還有一項隱藏元素——「憤怒」。 在這最終篇章裏,由電影上映開始,繼續解構電影中的何爵天,發掘他的「憤怒」和更多有趣的元素。 文:Hoiyan (@seamouse_hoiyan) 攝:Mak (@iunyi_) 奔走全港九新界戲院的導演 等待機會時,何爵天把每一次電影相關的工作,也視為學習,從不會感到吃虧,他說:「付出多少,便會得到多少。」電影開後,他花了無數時間進行資料搜集、和演員排戲、跟剪,終於等到電影上映,他也不曾停下來。 只要在社交媒體追縱了何爵天,可以看到他整天也會分享限時動態,但全都是關於電影、影評;走到戲院,一天可能走上數場謝票,甚至偶爾是其他新導演的場次,也能看到他的身影。需要做到這個程度嗎?「我很奮身去做,這幾個月也沒接甚麼工作,不停去戲票宣傳。」何爵天認為,現代社會宣傳就是打網絡戰,而這場戰爭花的不是金錢,而是時間,他續言:「而且戲是自己的,某程度也需要為票房負上一半責任,這個戰場和拍戲一樣,需要花很多心力。」 努力回本不虧錢 何爵天的首部電影《正義迴廊》由電影公司、政府及翁子光出資,伯樂的投資,讓何爵天倍感壓力:「大佬,他把其他戲賺的錢投資在這部戲,讓我去實現夢想,我還要令他虧錢,真的很過意不去。」因為這樣,何爵天用盡方法宣傳,最後拼回一個他稱之為奇蹟的數字——4332萬票房,即香港三級電影票房第一,他說:「我比較悲觀,因為翁子光同是奇案電影、還獲得大滿貫的《踏血尋梅》上映兩次才有1000萬,初時我覺得絕對回不了本。」誰知道,在他眼中的不利因素,片時長、不吉利的題材,卻得到意料之外的成績。 不過,在何爵天眼中,電影和金錢的分寸拿捏得非常緊,即使是電影公司的投資,他也會盡心盡力務求回本:「如果是2億製作費做小眾題材,這是玩死自己。」他認為,這是一個責任,若想做偏鋒類影的電影,便不要想着花別人的錢,續言:「即使是追求藝術的投資者,也不會想錢石沉大海,不賺錢也至少回本。」 市場與自我 他已在電影圈待了10多個寒暑,深知有時需在市場與自我中作出取捨,他以《正義迴廊》作為例子:「如果我強行追求真實感,複製一個法庭,那只會苦了觀眾。」所以他以剪接和燈光突破空間,帶領觀眾和角色巧妙穿梭兩位疑犯的世界,他直言:「盡量拿捏他們相對能接受的東西。」這邊退了一步,那邊廂卻怎樣也沒有讓步的空間,便是張顯宗(楊偉倫飾)的狂想希特拉:「拍時已經知道一定有人不喜歡,但純粹為了please觀眾,便會失去自己。」而因為《死屍》的定位是合家歡,所以劇情也不能太過火,何爵天直言也是一種學習。 「我很欣賞Steven Soderbergh,他既能拍《Ocean’s Eleven》(盜海豪情),又可以做一些低成本、用iPhone拍的電影。」何爵天認為,好導演應能在商業與自己的作品中游刃有餘。又有如《鐵達尼號》,何爵天笑言:「拍得這麼貴,更加希望回本,要如何得到最多觀眾的喜歡?」愛情方面,在女生市場絕對叫好叫座,但男生則未必喜歡,所以導演加入特技、沉船及奇觀等元素來扳回一城,除了能滿足自己,還能平衡各個市場的需要。 何爵天視這種靈活度為目標,不對自己設限,拍好不同類型的電影:「最重要自己喜歡,其次是觀眾喜歡,最後是觀眾能在電影中得到反思和共鳴。」 創作的本源 在《死屍》中,呂爵安(Edan)飾演大圍美斯張子儀,角色埋藏了年輕何爵天的影子,笑言:「我曾是一個暴躁的青年,現在就是暴躁的中年。」他直言自己情緒容易從0爆至100,現在已收斂了一些:「以前一不埋欄便暴躁,打到門也有凹痕,手會受傷要看鐵打。」 然而,水能載舟亦能覆舟,這種情緒同是何爵天堅持創作的本源:「我創作的其中一個重要元素,真的是憤怒。」他曾回想在求學階段時,總對某些題材提不起勁,或是拍得不如理想,又發現有些題材處理較得心應手,而答案是:「看我對那一件事有沒有憤怒,有沒有看法。」何爵天直言,憤怒屬於其個人體質的特性,其次若他對事情有感覺,通常是憤怒,笑言:「可能有一天我會變得很和諧,但仍然會覺得對事物有控訴的情緒是很重要。」 再回到電影,何爵天解釋為何想挑戰拍《死屍》,其中一個因素是看到「憤怒」於其中,他說:「每個人也有,尤其Mo姐(飾 蘇文鳳)所言,面對正發生的事、危機要有感覺,沒有麻木、有情緒和anger是很重要的。」活在這座城市,你在行屍走肉嗎?你還有感覺嗎?找回你的火,重新燃燒吧! 能走到今天,除了是何爵天的堅持、伯樂的欣賞和機會,最重要的還是其家人的支持,何爵天笑言很感謝媽媽和弟弟:「幸好弟弟有穩定的工作,不然可能我也做不來,而且媽媽雖然有焦慮、擔心,但她仍然放手讓我發揮。」甚至,何媽媽在《正義迴廊》上映時,更在自己的社交媒體中有限度動員,入場支持兒子。 有這麼多人的支持,甚麼時候開拍下一齣戲?又是否那部流傳已久的籃球電影? 「有些人叫我再拍奇案,但我想不到還有甚麼新角度去做。」 「可能要多點時間,最重要是好玩,即是有挑戰性、不同類型、不重覆的。」 那麼,戲迷們,就耐心一點等待導演吧! 繼續閱讀: 【電影命】 如何煉成《正義迴廊》、《死屍死時四十四》 導演何爵天的運氣與實力:「很難複製別人,最後仍是做好自己。」(上) 【電影命】 每步求突破 劇本、剪拍燈光、置景、演員 開箱製作電影中的何爵天:「重覆去做沒有意思。」(中)

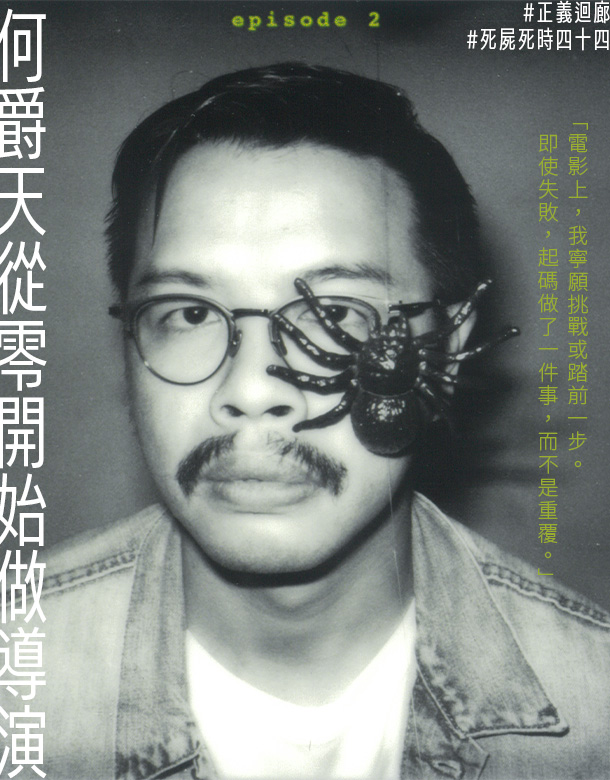

【電影命】 每步求突破 劇本、剪拍燈光、置景、演員 開箱製作電影中的何爵天:「重覆去做沒有意思。」(中)

經歷10年電影揼石仔之路,何爵天終於接連製作了兩部電影——《正義迴廊》和《死屍死時四十四》(下稱:《死屍》)。在電影之路,何爵天喜歡挑戰,一樣的奇案片,卻想嘗試不一樣的載體和角度解構案情;黑色喜劇,挑戰自己的能力,同時也挑機觀眾的百無禁忌;甚至在剪接、燈光與劇本之中,他也出盡奶力尋找突破。雖然目前只有兩齣作品,但他已默默建立起所謂「何爵天」味電影。 「電影上,我寧願挑戰或踏前一步。即使失敗,起碼做了一件事,而不是重覆。」何爵天說。 文:Hoiyan (@seamouse_hoiyan) 攝:Mak (@iunyi_) 《正義迴廊》的時間、空間、真實、幻想 與一般奇案電影不同,《正義迴廊》以法庭作載體去解構2013年「大角咀肢解父母案」,主場景設計在法庭上,何爵天又透過獨特的鏡頭、燈光及剪接效果,把角色、觀眾從法庭抽離帶到各個案發現場,但確切知道大家仍在庭上。 「我想有一個突破的方案。」何爵天被2007年俄羅斯新版本的《十二怒漢》啟發,透過打破原先設定空間的改變,同時為演員的演出、時間也帶來改變,同時亦希望劇情能貼近現實和法庭規則,他說:「不會讓人覺得是胡鬧,而突破位在於善用電影的優勢。」審訊期間,疑犯、證人及陪審團對案情各有主張,何爵天巧妙地用上剪接,視乎角色來以第一人稱或旁觀者回到案發現場,但人們的行動仍受自己身份設定的限制,何爵天說:「其中一個不令觀眾混亂的方案是服裝,林海峰只會穿上律師袍;其次是燈光,劇情只要變成相對戲劇性內容,便立刻轉燈。」從而兼顧真實與劇情張力的平衡。 雖然何爵天花了兩個月旁聽,感受真實審訊的氛圍和程序,確保法庭戲的真實性,唯現實總有些遺憾。因為成本資金等考量,劇組無法搭建高等法院的場景,只能用審裁處拍攝,他說:「高院是密封沒有窗,但這個審裁處有。」一心忠於現實的何爵天也只等妥協:「雖然我也有點掙扎,但既然不能真實,倒不如善用它,有點義無反顧了。」於是,他、燈光師和攝影師便討論利用那扇窗,為角色心情變化分別準備不同光影效果,著名場面便有唐文奇(麥沛東飾)被盤問時的閃電。 意料之外的《死屍死時四十四》 《正義迴廊》煞科科數個月,基於片場的合作,經翁子光、楊偉倫(阿卵)及其助手子琪的引薦,監製錢小慧(Amy)對何爵天提出《死屍死時四十四》的邀請,那時何爵天心中也震驚:「哇……大佬,《正義迴廊》也未上映,找我很大膽,還要是大製作。」 與首部電影不同,《死屍》的劇本出自《那夜凌晨,我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》的原著作家江皓昕(Mr. Pizza)之手,這次雖然不用做大量資料搜集,但轉一個劇本類型,何爵天還是需要下功夫:「因為是拍別人的劇本,要學會進入別人的世界。」故事主題是房地產,他笑言自己不是置業人士,便想着從中找一些共通點去理解:「其實有錢沒錢也受影響,因為一出生已經沒有空間。」回憶自己童年時光,因為家中地方淺窄,只能迫着與父母同睡,他說:「只差在未有碌架床,幾個人屈埋一齊,有很多磨擦。」既然如此,何爵天便把主題「置業、錢、樓價」拉寬,變成大家也需面對的「居住問題」。 加入劇組後,何爵天與Pizza一起溝通劇本,花了一年時間完成劇本,那時《正義迴廊》尚未上映之時,《死屍》正式開拍! 《死屍》埋位! 群戲——似乎已成為其中一個「何爵天」的特色,但他表示兩部電影的群戲也大不同:「《正義》很多靠剪接帶出節奏,而且大多時候演員也是定位,但《死屍》不是,現場演員的交流、走位多很多。」《死屍》的群戲,何爵天形容為「下下都重鎚出擊」,他最深刻的一場是結婚戲:「計上小薯茄有10多個人,還有超級難搞的組合,小孩與狗。」加上空間有限,加上工作人員,可想而知場面有多混亂。 喜劇,關鍵絕對是好笑有趣,何爵天說:「拍攝時有趣,觀眾未必覺得有趣,但拍攝時已經不好笑,那便完蛋了。」戲內,兩代人一起合作處理屍體;戲外,兩代人一起度笑位,何爵天分享:「Amy(監製)很有經驗,她做製片已經40年,即是我還未出生,她已在做電影這行。」他和Pizza想到《佢家下黃色衫》,但監製沒有聽過這首歌,便會產生質疑:「因為她get不到這個gag。」但監製又會寫出「Peter, Paul and Mary」,何爵天笑言:「新一代又未必明。」最後,他們決定一起寫:「我們都要學習放開,不能『硬橋硬馬』去做。」 此外,《死屍》很多位置也是搭景拍攝,像大堂至14A杜家、每一戶的玄關位,拍攝時花了很多功夫:「劉江老師先拍一邊,之後隔幾天才再另一邊,所以是有難度的。」整部電影,就是不斷拆來拆去,就如天台吊船的那一場戲:「那艘船拆了無數個位,在綠幕拍、真實天台拍、搭了大廈外牆拍……很多不同組成來完成。」 何爵天劇本中的角色 兩部電影的選角也是一大亮點,每個角色設定也很清晰,且有很大的發揮空間,但演員恰如其分的演出又不會過度搶戲,一切都控制得剛剛好。關於演員戲份,何爵天亦深受其伯樂影響:「翁子光會覺得叫一個演員來,你就要給他一個表演空間。」由翁子光執導的《踏血尋梅》,在第35屆金像獎中得到演技獎大滿貫,橫掃最佳男主角、女主角、男配角、女配角及新演員,以至於何爵天在劇本上從不吝嗇給予角色戲份:「一個角色即使出場30秒,除了有功能,觀眾也要對他有一個理解。」 在《正義迴廊》中,有劇場演員、模特兒和KOL,大家所習慣的表演方式、力度也很不同,何爵天特色邀請毛曄穎作演技導師,為演員提供一個方向:「大家為電影重新適應一個新語言,很樂意改變自己,沒將ego放到太大。」楊偉倫和麥沛東出身劇場,而電影相比舞台劇則要收起一點情緒和力度,何爵天指:「電影不是只用語言,甚至是很細微的表情,觀眾也能看到。」像楊詩敏(蝦頭)、朱栢謙及莊韻澄,也各自有演技上的新掌握,何爵天說:「莊韻澄甚至乎不是一個演員,將她轉變成一個拍電影的人,都花了很多功夫。」又如柯驛誼(盤菜瑩子)和王雍泰(權志龍),對於出身自網絡的他們,也是一番挑戰。眾人在排戲、看回放、看電影惡補做功課中,不斷轉化自己的東西融入電影之中。 除此之外,何爵天也很重視服裝造型和角色性格,希望先為觀眾留一個鮮明的印象:「很多戲的角色也很模糊,希望盡量做到簡單visual上的印象,不會混亂了誰。」例如《正義迴廊》中,鍾雪瑩剛巧剷了青、林善的文青造型配上愛拋書包的性格等;又如《死屍》李尚正,只會穿上保安制服、陳漢娜出場時已穿上新娘造型的服裝等。 「票房也是一個戰場,這個戰場和拍戲一場需要花很多心力。」 電影上映後,票房是每個導演都必須面對的問題,它甚至會影響下一部戲,甚至會令人迷失方向。《正義迴廊》與《死屍死時四十四》同時上映,獎項、票房、自己,何爵天又是怎樣遊走找到平衡,抑或沉淪其中?請留意下一篇訪問最終章。 繼續閱讀: 【電影命】 如何煉成《正義迴廊》、《死屍死時四十四》 導演何爵天的運氣與實力:「很難複製別人,最後仍是做好自己。」(上) 【電影命】 導演的命題—平衡自己、觀眾與票房市場 何爵天的創作本源:「憤怒。」(下)

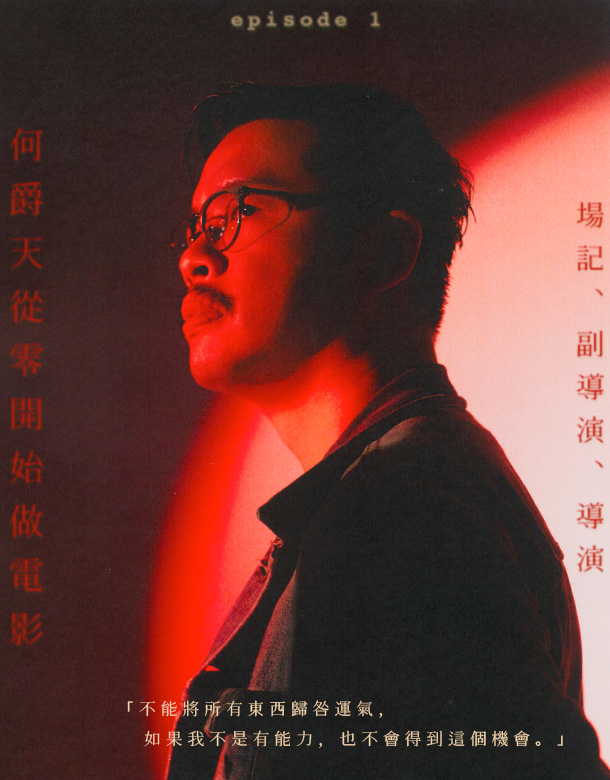

【電影命】 如何煉成《正義迴廊》、《死屍死時四十四》 導演何爵天的運氣與實力:「很難複製別人,最後仍是做好自己。」(上)

電影,不論是對於演員、幕後工作人員,抑或製作人,這個屬於大銀幕的舞台絕對是一座夢工場,每一格影像,也是以眾人燃燒生命的意志拼砌而成。 何爵天,半年內上映導演生涯的首兩部電影——《正義迴廊》和《死屍死時四十四》,前者更以4300多萬票房成為香港三級片最高票房電影,更為他奪得今年金像獎「最佳新導演」,惟躲在獎項背後的,雖然已成昔日故事,但說起來仍言猶在耳。 「這麼多年,我的平均月薪不可能過2萬,戶頭存款也從未多於10萬。」何爵天的青春,就是在片場、或在看電影中度過,賺來的錢也花在拍攝上,捱了10年卻不曾有放棄念頭,他亦甘之如飴。說着說着,他突然大笑起來:「不,我得獎有獎金,現在有10萬了。」現實很磨人,但只要走進電影世界,內心的小孩又能跑出放肆,歡迎來到何爵天的夢工場。 文:Hoiyan (@seamouse_hoiyan) 攝:Mak (@iunyi_) 踏進校門前先走進戲院 「我猜是2、3歲已經入戲院看電影。」被問到何時開始接觸電影,何爵天拋出一個讓人腦袋當機的答案,他續言:「是《小魚仙》或《鐵鉤船長》,你數回年份吧!」輕輕在手機螢幕上點按數下,搜索引擎便跳出前者的上映年份為1989年,那年他的確是2歲。 一個尚未正式入學讀ABC的小男孩,已經被家人拐進戲院,何爵天解釋:「告訴我看《忍者龜》,誰知道進場是呂良偉的《跛豪》。」雖然他只是個孩子,但已能分辨「想看」和「不想看」的電影:「很多成人向的電影,也有一兩套迪士尼,我記得《鐵鉤船長》是自己想看的。」 泥足深陷電影路 升讀中學後,何爵天認識了一些同樣喜歡電影的同學,每個星期更一起組隊看早場。在戲院以外,他也開始在LD碟(鐳射影碟,80至90年代中期的電影儲存媒體)、VCD中探索電影世界:「正版、老翻也好,甚麼都好,總之經常看電影。」 何爵天就讀的可風中學為地區名校,但他在初中時已清楚自己志不在書本,反而喜歡創作:「曾打算去學畫漫畫,但畫得很差,最後也沒學成。」喜歡籃球,卻自覺身高和球技不如人,又只能放棄;最後,何爵天鎖定了從小喜歡的電影,找到了屬於自己的目標:「電影相對能遲起步一點,但我相對比同齡人早起步,而且看戲量也一定比別人多。」因為喜歡電影、渴望創作,加上看到很多導演也是「紅褲仔」出身,更讓他肯定這條路:「香港都係紅褲仔,史匹堡也沒有畢業。」之後,他進入忘我狀態看電影,沉醉得不能自拔,但他也很快看到現實,當代電影工業怎樣也要讀電影,他說:「讀電影是一個強烈的慾望。」 畢業後,何爵天考入浸會大學副學士,目標原校升讀電影系,始終書本還是成為了絆腳石,他說:「又要讀中六、七的東西,GPA不夠分又玩完,所以去報讀演藝。」兜兜轉轉,但洗濕了頭,還要是自己的夢想,難不成現在才要放棄嗎?對於何爵天而言,能通往夢想的話,這絕對是一條單程路:「浸會兩年,演藝四年,所以前前後後也讀了六年電影。」 真.電影人生 從畢業到首部電影《正義迴廊》登上大銀幕,中間隔了一整個10年。何爵天回憶初出茅廬第一部參與的電影:「我做場記,好像有$6000一個月。」他說得雲淡風輕:「其他行業應該很快有2、3萬,但我這麼多年的月薪平均也不會超過2萬。」難道,夢想真的能變成麵包?還是電影人真的能光合作用? 「其實你不太需要花錢,因為跟劇組是沒有生活的,反而這樣才能儲錢。」何爵天笑笑解釋,雖然聽着有點怪,但又似乎很有道理。不過,正常人在工作以外,應該也有自己的生活、娛樂?「我最大的娛樂就是看電影。」語畢,他思考一下再說:「自費旅行,在這10年也不知道有沒有3次。」即使戶頭儲了些錢,但拍攝的每個鏡頭也是錢,所以基本上何爵天的所賺和支出也是內循環:「所以我戶口永遠也不超過10萬元。」突然想起,才拿到金像獎最佳新導演,他大笑道:「剛剛贏獎金有10萬了。」 真要說上電影以外的興趣,何爵天表示也喜歡看書、聽音樂,但好像最終還是圍繞着電影。「沖咖啡!我有特地報班去學沖咖啡。」他突然靈機一觸,這應該能與電影切割了吧?「我也想開咖啡店,但我希望咖啡店能加入電影元素,可能夜晚做放映場地。」 10年揼石仔之路 十年的路不好走,誰也不知道機會在哪一個轉角靜候,也有人搏上一生也遇不上它。「中間有一個時間真的很辛苦,被罵得很厲害、壓力很大,停了一年沒跟電影。」身為一個「電影痴」,何爵天腦袋裏從來沒有冒出過放棄,他只是看到「首部劇情計劃」和「年輕導演」的成功例子,嘗試為自己開闢一條新路:「很想拍自己的東西,很想快點跳過一個門去做導演。」這一年裏,他在不斷努力中自省,感悟當初高估了自己的才華:「同時努力也很重要,一步登天沒甚麼可能,或許有人可以,但你怎麼知道他背後花了多少努力?」既然無法複製別人的公式,那便繼續「揼石仔」做好自己。 又經過幾個寒暑,何爵天接到由翁子光監製的香港電台外判劇集《獅子山下》,負責其中一集《高價收購》,劇長45分鐘,近乎半部電影的時長。合作過程中,翁子光對何爵天甚為賞識,邀請他為其工作,並開始釀釀開拍何爵天的第一部電影,這是何其幸運的事!「一定有運氣,但又不可以將所有東西歸咎運氣,不是我有能力,他也不會給我機會。」的確,片場云云之中都是有電影夢的人,但即便有能力,又是如何讓別人看到自己?何爵天分享:「我跟了他兩部電影,也付出了很多時間,直頭起居生活也幫翁子光處理。」在2016至2020年期間,就這樣一點一滴累積,用行動和作品來替自己說話:「這個世界沒有吃不吃虧,應該是付出多少時間,就得到多少東西。」 何爵天認為能成就這段緣份,還有一個很重要的原因,他說:「他看很多電影,如果聊電影,自己看不多的話,根本聊不來。」 屬於我的夢工場 《正義迴廊》劇本的原型事件發生於2015年,翌年何爵天曾開始初步建構故事和研究主角,因為《風再起時》擱下劇本兩年,在2018年才又重新開始。 舊港產片年代,其實不乏精彩的奇案片,像《八仙飯店人肉叉燒包》,何爵天說:「那些都是比較官能的。」某程度上,他認為翁子光開擴了奇案片的類型,站在受害人角度、以文藝愛情手法拍攝的《踏血尋梅》,甚至《正義迴廊》也是翁子光提出的意見:「不是只賣弄血腥,用法庭這個載體去解構這個奇案。」因為劇情圍繞在法庭,為了感受審訊氣氛和了解法律程序,何爵天到法庭報到了兩個月,他說:「有些案件從第一天聽到最後判決。」歷時差不多三年時間,何爵天作為導演的第一部電影終於開鏡。 「我寧願挑戰或踏前一步,寧願失敗,也不想重覆做。」這是何爵天對電影題材和拍攝的堅持,可見《正義迴廊》突破性地打破場景,為演員演出、時間空間也帶來變化;又挑戰死亡與屍體的禁忌,接下黑色喜劇《死屍死時四十四》,走進別人的劇本,再賦予它自己的靈魂。 下一篇何爵天導演的訪問,一起走進他的兩部電影,解構他製作時的心路歷程。 【電影命】 每步求突破 劇本、剪拍燈光、置景、演員 開箱製作電影中的何爵天:「重覆去做沒有意思。」(中) 【電影命】 導演的命題—平衡自己、觀眾與票房市場 何爵天的創作本源:「憤怒。」(下)

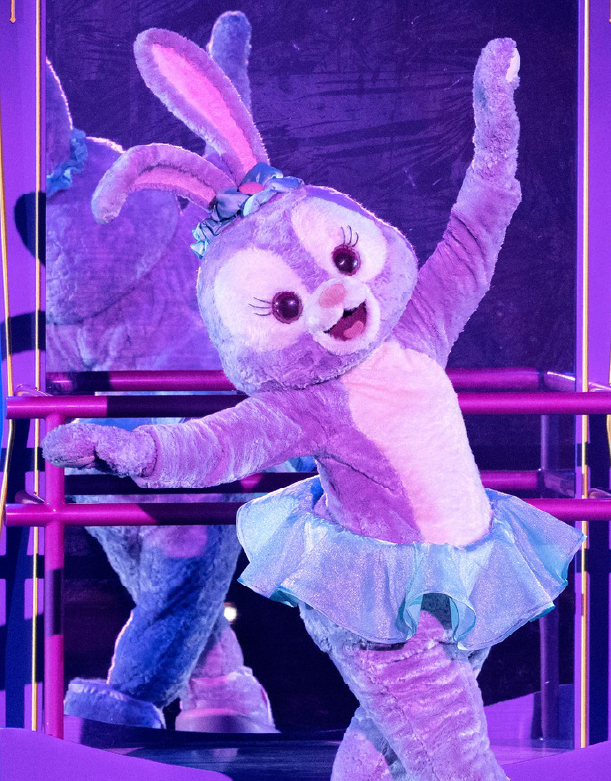

OASIS|余拜仁:高手過招 一起尋夢

一連多天的長假期,香港到處都人頭湧湧,其中包括香港迪士尼樂園等著名景點更是擠得水洩不通,有朋友上周末一家四口到訪樂園,基本上每一款機動遊戲、每一間餐廳食肆、每一個演出節目都要大排長龍,其中樂園最新推出的限定版劇場表演「StellaLou夢想起舞吧」,當日的輪候時間更加達到兩小時,儘管苦候多時,但是朋友一家入場觀賞後都是讚口不絕,大呼值得。 劇場表演一向都是樂園的拿手好戲,其中《獅子王慶典》更是多年來歷久常新的熱門節目,一直保持極高水準,相信絕大部分到過樂園的遊客都有看過(甚至不只一次),樂園最近更加聯手香港旗艦藝團香港芭蕾舞團合力呈獻「StellaLou夢想起舞吧」,將StellaLou的追夢歷程放上舞台,由努力練習、克服考驗,到實現夢想,觀眾都有機會一一見證,過程中好友們Duffy、LinaBell與Gelatoni亦會沿途相伴,互勉同行。 迪士尼與港芭本身都是表演製作專家,今次兩大高手合作,可以說是集兩家之大成:演出既秉承了迪士尼劇場敘事結構清晰、節奏明快的優點,又結集了港芭極高水平的專業編舞技藝,讓「StellaLou夢想起舞吧」成為娛樂性與藝術性兼備的作品,觀眾一方面可以追蹤著主人翁的尋夢故事,一方面能夠欣賞到專業表演者的動人舞姿。今次合作前後歷經超過一年時間,包括原創主題曲、服裝、佈景及編舞設計等等,均是兩團人員的精心創作,港芭藝術總監衛承天(Septime Webre)形容,兩個團隊絕對是一拍即合,「StellaLou的夢想就是舞者的夢想:從小開始,多次跌倒,然後多次起來,繼續努力追尋目標,因此對於我們來說,很易取得共鳴。」「StellaLou夢想起舞吧」在本周五六日還有最後三日演期,每日演出四至五場,不論是迪士尼或港芭的粉絲,抑或是對藝術有熱情的追夢者,同樣值得留意。