【新派保育之必要】新世界UNESCO研討會 透露皇都戲院新元素

達70年歷史的皇都戲院,承載着香港數代人的歡樂回憶,亦印證了本地娛樂和電影產業的盛世時代,但90年代後逐漸息微至結業,近年獲評為一級歷史建築及取得業權的新世界發展宣佈保育後,才再受關注。

新世界與聯合國教科文組織(UNESCO)昨天合辦「保育與創新研討會 2023─創意前瞻 歷史建築的蛻變與重生」,UNESCO曼谷辦事處文化部門主任景峰指,不少古蹟屬私人物業,故一直推動私營機構保育,又提出隨著社會變遷,保育不能只保留建築物,應考慮加入可持續發展的新元素,令古蹟的保育,可持續對整個城市有裨益。

新世界與聯合國教科文組織(UNESCO)昨天合辦「保育與創新研討會 2023─創意前瞻 歷史建築的蛻變與重生」,UNESCO曼谷辦事處文化部門主任景峰指,不少古蹟屬私人物業,故一直推動私營機構保育,又提出隨著社會變遷,保育不能只保留建築物,應考慮加入可持續發展的新元素,令古蹟的保育,可持續對整個城市有裨益。

在研討會中,不同中外專家都分享其項目如何達致可持續發展,在古蹟保育及社會、商業效益達致平衡,如英國建築師Geoff Rich分享倫敦逾百年歷史的亞歷山大宮東庭的保育,如何把內裡的劇院演化成當紅歌手的演唱會熱點;清華大學建築學系教授張杰講述景德鎮彭家弄項目,如何把千年古鎮,打造成文化旅遊勝地。

皇都戲院亦為研討會主題之一,香港列入歷史建築的戲院只有三間,包括油麻地戲院、長洲戲院及皇都戲院,獲譽為大會堂前身的皇都更是規模最大。新世界負責皇都項目的團隊分享過去三年工作,坦言因多番改建,足足用三年時間勘察,找到不少塵封遺跡,包括現今罕有的手動載客電梯及舊座椅組件等。

同時團隊一直搜集皇都過去70年的歷史資料,包括當年開業早期曾舉辦的國際級文藝表演、位處「小上海」北角的營業歷程、曾到訪皇都的人士口述歷史等,旨在融古匯今,令復修保育後的皇都戲院,可以全新面貌回歸。而團隊將復修皇都的劇院部分,並將如當年皇都開業時,為香港注入表演新元素,屆時會引入破天荒的文藝表演,讓皇都戲院可重生為香港的國際文化地標,同時讓皇都亦可持續發展。

相關文章

【香港角落】奇幻屋邨之旅:靈異科幻華富邨

說到香港奇幻色彩最濃厚的屋邨,華富邨絕對能上榜。不論是歷史故事,或是都市傳說,加上邨民信誓旦旦的說明,真的讓人不禁開始想——是真的嗎? |外星人出沒請注意? 在80年代,一隻不明飛行物體(UFO)突然出現於邨內半空,同時被多名邨民目擊,他們稱該飛行物體大得把該範圍的日光都摭擋,及飛行物底部會發出亮光。自此,華富邨有UFO和外星人出沒一說,便成為人們樂此不疲談論的故事。 |日治時期亂葬崗 在興建成屋邨前,華富邨的前身是雞籠灣,據說因為該處小路縱橫交錯,尤如雞籠上的竹枝,因而得名。之前,雞籠灣已是公共墳場,在日治時期則成為亂葬崗,後期再遷至粉嶺和合石墳場。 有着這樣的背景,還有邨民口耳相傳的靈異經歷,鬼怪之事更是甚囂塵上。筆者兒時,暑假便會到住在華富邨的外婆家住。一天晚上,人有三急半夜醒來,看到客廳電視機前坐着一個人形物體,再三確認後祂仍未消失,唯畫面看起來就像「爆ISO」的雜訊過高,無法清晰看到衪的輪廓。後來與家人細聊,才發現她們都有經歷,可能沒有遇過祂們才是值得拿出來說嘴的事吧! |好山好水 現在的華富邨,也說得上是一條老人邨,而政府也正規劃進行重建。舊日風景,變了許多,舊日的辦館變成車仔麵檔,那些年的餐館也結業了。不過,仍有些事物還未變改,就如屋邨鄰里間的人情味,還有老舖的故事與溫度。 在她最後的時光,找時間來散散步,嘗試找回心靈的平靜。 攝影:Andrew @andrew_bangchan 文字:Hoiyan @seamouse_hoiyan 設計:Owen @wai.ho.98 -------------------- 香港角落:直覺記錄香港,鏡頭攝下角落。 In ACOO, you can find #ACOOHKCorner.

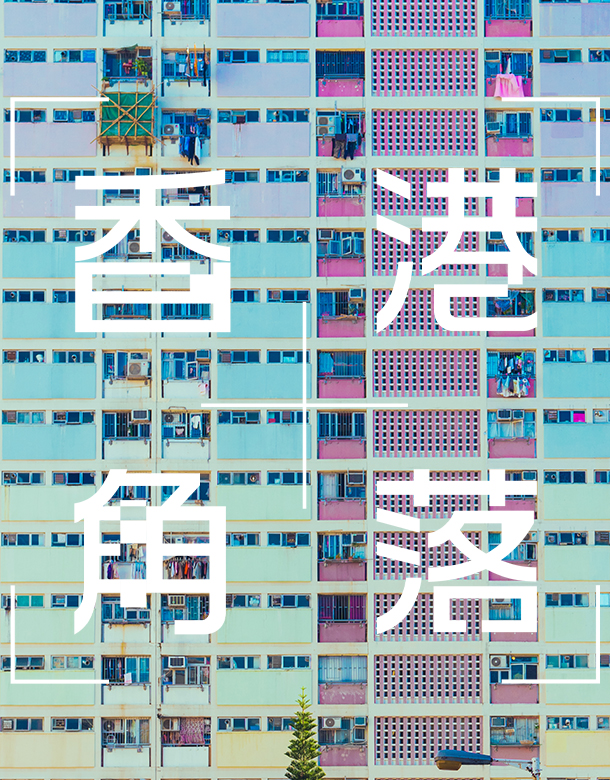

【香港角落】 逾60年歷史彩虹邨即將清拆 捉緊老屋邨的日常小確幸

如果說起香港的一道風景,想必屋邨一定榜上有名。在60年代建成的彩虹邨,因為每幢大廈的外牆都漆上紅橙黃綠藍靛紫的彩虹色,就如大型拍照裝置,只要走上邨內的天台籃球場,配上藍天白雲,一張充滿港味特色的青春照片就誕生了。不過,除了這堵彩虹外牆外,你有好好留意過這條逾60年經歷的老屋邨嗎?一些人、一些事和一些老舖,就這樣便組成了屋邨日常的確幸。 |屬於彩虹人的籃球場 平日,天台籃球場還會成為邨內一間小學的操場。體育課時,可愛的骰的身影一個又一個的跟着老師的步伐,聊着天打打鬧鬧的列隊走到球場,聽着童言童語,這青春的感覺真讓人不自覺地勾起嘴角。 球場的另一角落,又有數個老人坐着晾曬被子和臘味,除了平日常見的臘肉外,還有臘味形態的雞全翼,十分盞鬼!曬着太陽,聊着街市價格行情,就是屋邨的日常。 |告別彩虹 隨着城市發展,彩虹邨將分期重置清拆,除了居民外,還有不少老舖需要離開,像是現在已經買少見少的雜貨店,既有食物,也有玩具,還記得有像天拿水味的吹波膠、戒指糖和雪糕綿花糖嗎?那些甜味都承載着童年的笑聲呢! 若想捉緊那道快將消失的彩虹,假日就來走走吧!不要只顧拍照,何不到雜貨店買點零食,在籃球場坐坐,感受太陽的溫度和微風的吹拂?外面的日子大風大浪的,想要過些簡單的小日子,看看天、吹吹風,這裏永遠高掛一道彩虹靜候你,與你分享幸福的片刻。 攝影:Andrew @andrew_bangchan 文字:Hoiyan @seamouse_hoiyan 設計:Owen @wai.ho.98

【少數族裔的人和事】 ifva《影像無國界電影節2023》 離散各有因 還得生存下去

烽火四起,在烏俄戰爭、以巴衝突的戰事鋪天蓋地映入眼簾時,世界各地的小角落也有不同大小的零星戰亂。生存在那些土地的人們,努力的掙扎求存,還望能守護家園、家人朋友的生命和信念。可是,炸彈總在夜空中墜落,子彈無情的飛來,你能想像這些畫面嗎? ifva第三屆「影像無國界電影節 2023」穿越種族、語言和性別藩籬,連結各地因歷史、戰爭或移居而經歷離散的故事,呈現人類身處差異下的生存狀態。來看看今年的放映節目吧! |《倖存少女奇蹟之旅》 開幕電影《倖存少女奇蹟之旅》以真人訪問、默片片段及動畫製作,把一次世界大戰期間,一位少女在亞美尼亞大屠殺中的倖存經歷,殘酷慘痛的過去重現於銀幕,提醒人們毋忘歷史。 |「流轉家園」短片節目 離開家國的人們,在異鄉又是如何自處? 在精選五部紀錄片及動畫製作的電影會找到答案。紀錄片有以烏克蘭孩童視角映照德國歷史的《寧靜潛行》、美墨邊境尋親之旅《嫲嫲》、華人家庭紛爭《團團圓》;而動畫電影有聚焦在法國移民的《安心之所》,及由眾人回憶編織出葡萄牙裔垃圾收集員艱苦人生的《夜冷佬》。 |「絲打同盟」短片節目 精選五部由本地及海外女性導演的作品,以不同故事來描繪一群少數族裔女性如何在創傷中成長,走出自己的人生路,短片包括講述湯加與澳洲混血女孩尋找身分認同的《Hafekasi》、刻劃美華裔移民家庭的《姊姊》、在挪威港人的同性戀故事《祝君安好》、巴勒斯坦裔舞者面對以巴衝突的《臨行前跳舞》,和兩位黎巴嫩藝術家講解法國性別與勞動的殖民史的《絲蜜絮語》。 |長片節目《國界蒸發》 導演以異鄉人的角度拍攝,講述一座地中海小島塞浦路斯的移民故事,感受一個外來者如何尋找歸屬與認同。 |閉幕電影《幸運餅乾製作中》 導演為伊朗裔導演 Babak Jalali,故事以美國歷史最悠久的阿富汗社區為背景,講述原為美軍基地翻譯員的阿富汗少女的移美生活。 今年電影節繼續關注本地少數族裔,除了放映由少數族裔青年創作的短片,更首辦展覽及真人圖書館,與觀眾分享他們在地的生活經驗,一同探索及反思自身的獨特價值。 |同場加映:本地少數族裔青年作品 《Boju》講述居港尼泊爾嫲嫲Boju獨自照顧年幼孫子的故事,一次意外後改變了嫲孫二人的的生活,展示世代之間無法分割的聯繫;而另一部影像作品為《Blurry to me》,故事是一個在新環境中迷失的女孩,嘗試尋找自己的真正歸屬和身份。 「影像無國界電影節2023」 日期:即日至12月10日 詳情:ifva@hkac.org.hk

【重新想像域多利監獄】沉浸式域多利監獄體驗展《數碼熒房》 5大AR擴增實境遊歷大館

很久以前,香港的監獄是男女同囚,而且沒有把重犯與一般犯人分囚,直至1841年英國政府參考了美國費城東州教養所的監獄設計,興建了亞洲首座以「放射式」設計的監獄–域多利監獄,即以中心點分別左右延伸南北兩座監倉,並開始按性別、國籍及犯罪嚴重程度來進行囚禁。後來,日本亦有派建築師來港勘察,可見這座監獄對亞洲後代監獄興建的深遠影響。今天,雖然這座放射式監獄已成歷史,只留下部分建築,為了讓大家以建築、設計和歷史角度去欣賞它對香港發展的影響,大館邀請了新媒體藝術家曲淵澈和吳子昆共同創作全長30分鐘的沉浸式影像體驗《數碼熒房》,觀眾可以不一樣的方式感受並打破對監獄的既定印象。 觀眾首先走進F倉展室,觀看全長30分鐘的沉浸式錄像作品 — 監獄被分拆成放射線條,帶領觀眾的視覺穿梭監獄每個角落,然後再進入囚房、廚房、操場等,再配合不同生活的聲音配樂,加強大家對監獄生活的想像。。而觀眾也可以一邊觀看,一邊與不同場景互動,趣味倍增。在嚴肅的監獄,藝術家為大家製造了小驚喜,螢幕上不時出現小貓咪,考考觀眾眼力。 《數碼熒房》第二部分就包括五個擴增實境(AR),分別在監獄操場、囚室、監獄邊界和派藥房。以前的囚犯需要排隊向獄卒領取精神科藥物,參觀者可以透過AR,感受囚犯們當時的生活。 大館希望藉著數碼科技,重新想像及演繹香港的歷史建築,把它們的演化過程呈現觀眾眼前,揭示這些建築背後的理念,從而令觀眾更深入認識大館的文化古蹟背後的價值。 大館「數碼熒房」展覽 日期:2月17日至3月16日 時間:上午11時至晚上7時,每30分鐘一場,最後一場為6時30分 地點:大館F倉展室

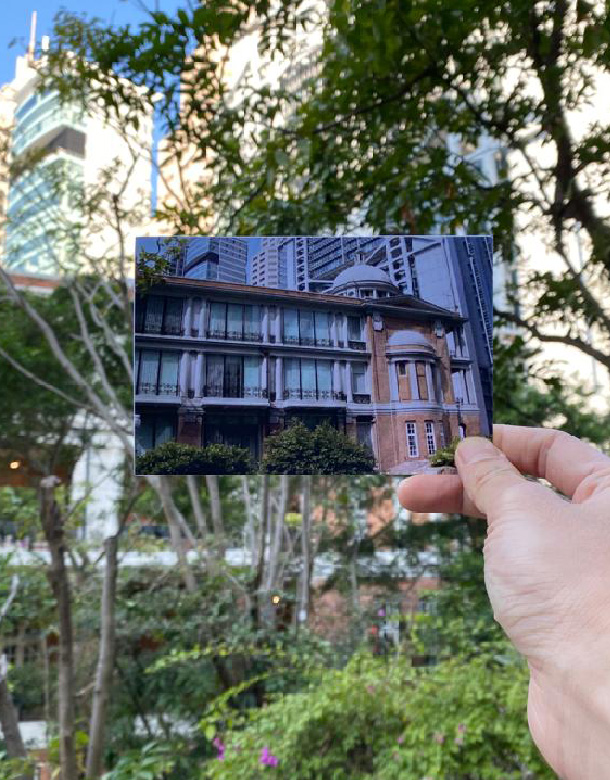

【城市出走】香港街道與建築 一次寫生與攝影之旅

香港雖然是一座小小的城市,不同角落也有獨特的風味,太子、深水埗可以看到香港的土根生活、港島一帶則看到英國殖民的影子,你有花時間好好細看嗎?今個週末,建築署舉辦了「城市寫生」工作坊,大家可以用不一樣的遊歷方式出走香港,利用手下的畫筆繪下自己心中獨一無二的香港。此外,這個工作坊還有專人指導,不論是大人小朋友也適合參加。 另外,喜歡攝影的朋友也不要錯過「疊影香港」城市留影活動,參加者可以領取一套9款印有不同年代的香港地標明信片,然後親身再到相片的地方一遊,再舉起明信片與實景合照,上載至社交媒體再標籤#公共建築25載、#PublicArchitecture25A,便可以讓更多人看到香港的不同面貌。 「城市寫生」工作坊(一) 日期:2月18日 時間:下午2時至4時45分 集合地點:港鐵中環站K出口 繪畫景點:展城館 「城市寫生」工作坊(二) 日期:2月19日 時間:下午2時至4時45分 集合地點:港鐵中環站K出口 繪畫景點:香港大會堂 明信片領取點:香港大會堂、展城館、元創方、綠在灣仔

【樂在.土瓜灣】漫遊.尋找土瓜灣文創地 創意市集、尋寶天堂、設計工作坊

香港十八區有不同的特色與面貌,隨着屯馬線開通,我們能更方便探索不同社區--土瓜灣。看起來平平無奇的舊式工廠,因為便宜的租金吸引創作者聚集,像是《正義迴廊》導演何爵天為董事成員之一的電影文化中心、曾經在土瓜灣留下汗毛的My Little Airport,更留下《土瓜灣情歌》一曲等,可見土瓜灣孕育了不少文創、音樂、電影和藝術的好作品和創作者。由今個月11月23日至12月10日,香港設計中心設計營商周城區活動與土瓜灣藝術工作者建立的「樂在製造」協辦青年旅社床位市集、設計工作坊至城市舊物展覽,一起最貼地的感受香港的創作土壤。做一日土瓜灣背包客 香港有不少背包客棧坐落於民生社區,其中一間是位於土瓜灣的「麻雀客棧」。客棧老闆娘在土瓜灣土生土長,十分熟悉區內生態,她發現,香港應有盡有,唯獨欠缺一個讓旅人聚集的休息點:「希望背包客可以在這裏遇上旅伴相約共遊,也希望他們能體驗到香港的人和事。」在城區活動裏,麻雀客棧亦會協辦「樂在(用手手)做_市集」,檔主會在床位擺攤和展示商品,參觀市集的人也可以體驗一天背包客,既能欣賞不同的文創小物,也能和檔主、遊人聊天交流,感受人與人之間久違的溫度交流。朝花「夕拾」土瓜灣 人總喜歡懷緬舊時,而土瓜灣舊物店「夕拾」則收藏了海量舊物,讓我們賭物思人,以物憶舊史。收集舊物,總需要一點緣份,店主在準備展覽的其中一個晚上,在土瓜灣街頭遇上一個正推着一車舊物的婆婆,在幫忙之際發現車上有毛筆練字紙,才得知十三街有一老店結業,便決定把婆婆手推車上的物件全數收購,成功留下一些記載着土瓜灣歷史的舊物。此外,老土瓜灣亦有很多獨立電影院,在「夕拾」亦可看到不同的舊戲飛、戲橋等,在支持今天的香港電影之時,也是重新認識舊有文化的好時機。有趣的是,原來土瓜灣現址工聯會辦公室的前身是明月戲院,電影院專門放映色情電影,你又知道這些地區小故事嗎? 懂得欣賞便是寶,我們又懂得欣賞土瓜灣,以至自己居住地區的獨特之處嗎?來「Re:trace 2.0 展覽」發掘吧!樂在做.工作坊 土瓜灣的地區文創團隊「樂在製造」很關注當區發展,亦深明要為設計和藝術帶出背後的經濟價值,才能讓文創產業得以自給自足,長久發展下去。在這次城區活動中,「樂在製造」除了協辦不同活動外,他們同時亦在工作室舉辦多場工作坊活動,如木機械摺臂和生活小誌,讓參與者在不同領域的設計師和創作者的引導下,可以嘗試不同形式的探索和創作,同時和社會進行有機的互動。 樂在做_萬物復刻 日期:2022年11月23日 時間:7pm至9.30pm 地點:樂在製造 樂在(用手手)做_市集(麻雀客棧協辦) 日期:2022年11月26至27日 時間:12pm至7pm 地點:麻雀客棧(土瓜灣北帝街10-16號一樓) 器物共生工作坊 日期:2022年12月3日及12月10日 時間:2pm至4pm;4.30pm至6.30pm 地點:樂在製造(土瓜灣下鄉道95-97號安樂工廠大廈C座9樓) 生活小誌工作坊 日期:2022年12月4日 時間:2pm至4pm;4.30pm至6.30pm 地點:樂在製造(土瓜灣下鄉道95-97號安樂工廠大廈C座9樓) Re:trace 2.0 展覽 日期:2022年11月26日至12月10日(逢星期二休息) 時間:11pm至7pm 地點:夕拾(土瓜灣九龍城道88-90號安樂工廠大廈A座9樓) 所有活動詳情:http://bitly.ws/wVTp