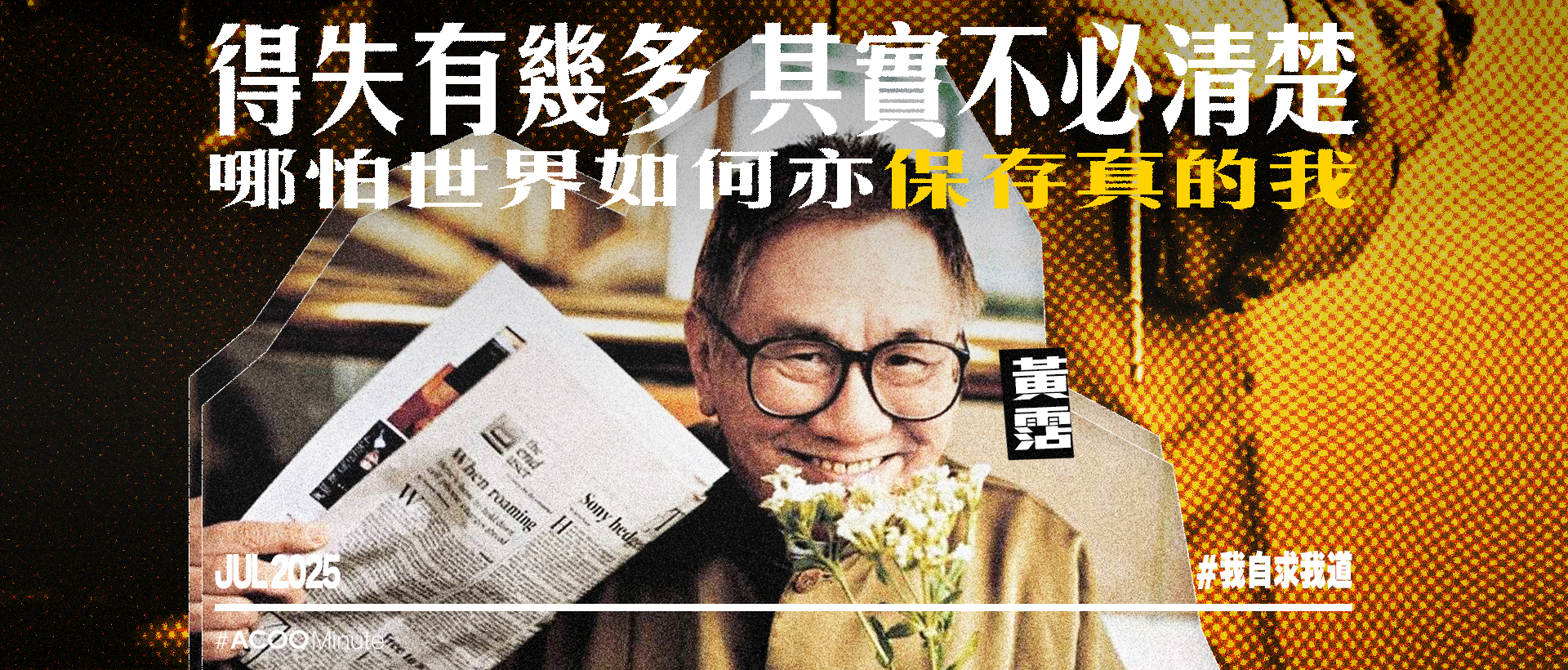

【我自求我道】黃霑的江湖詞氣與灑脫人生:一代鬼才的生活哲學

被譽為一代鬼才的黃霑,填過《滄海一聲笑》、《獅子山下》、《上海灘》等名曲,詞風瀟灑豪邁,氣勢磅礡。在黃霑離世廿多年後,我們也在歲月中成長,如今再細味他的歌詞,才讀懂他那份豁達灑脫,懂得欣賞他那「我自求我道」的人生態度。

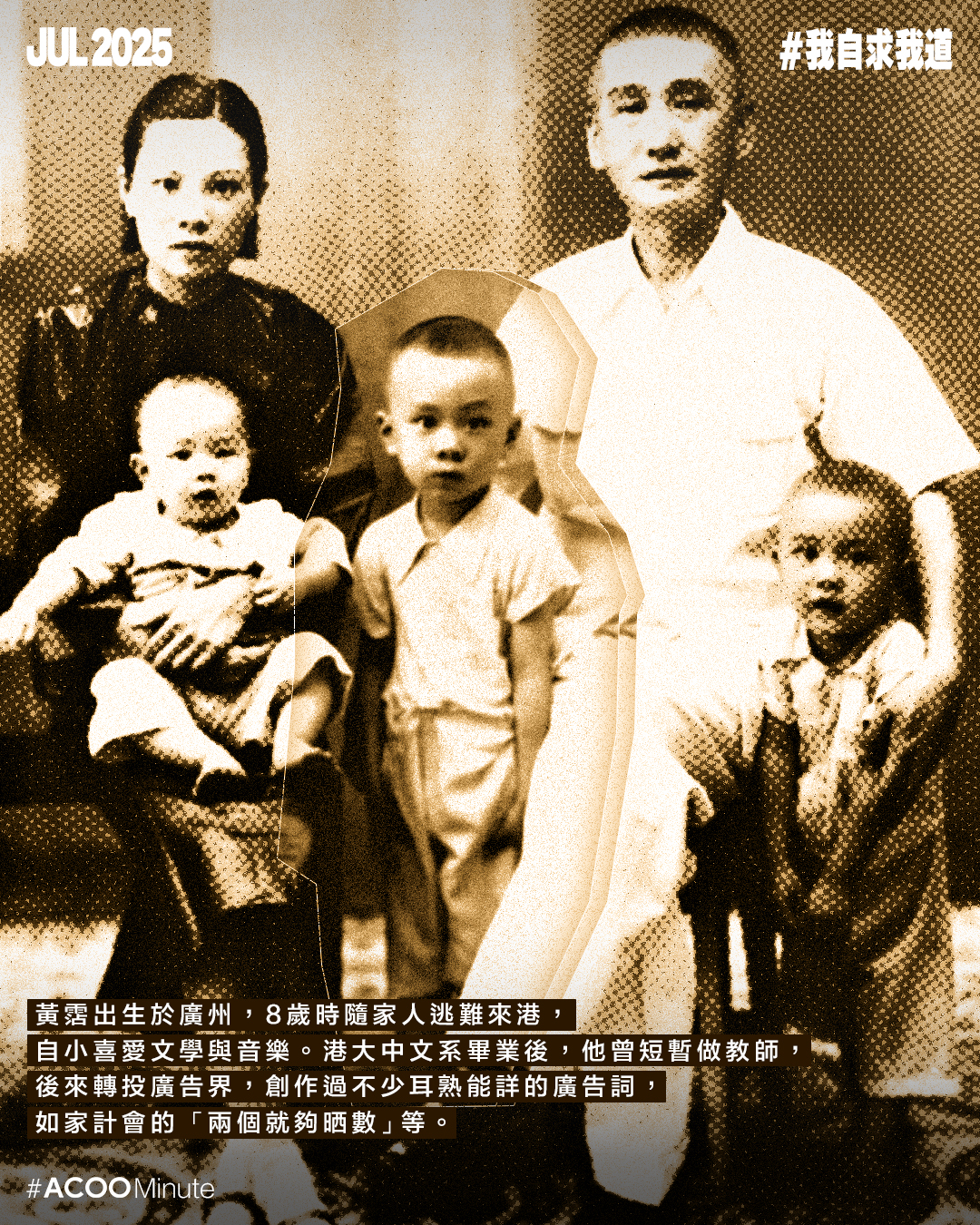

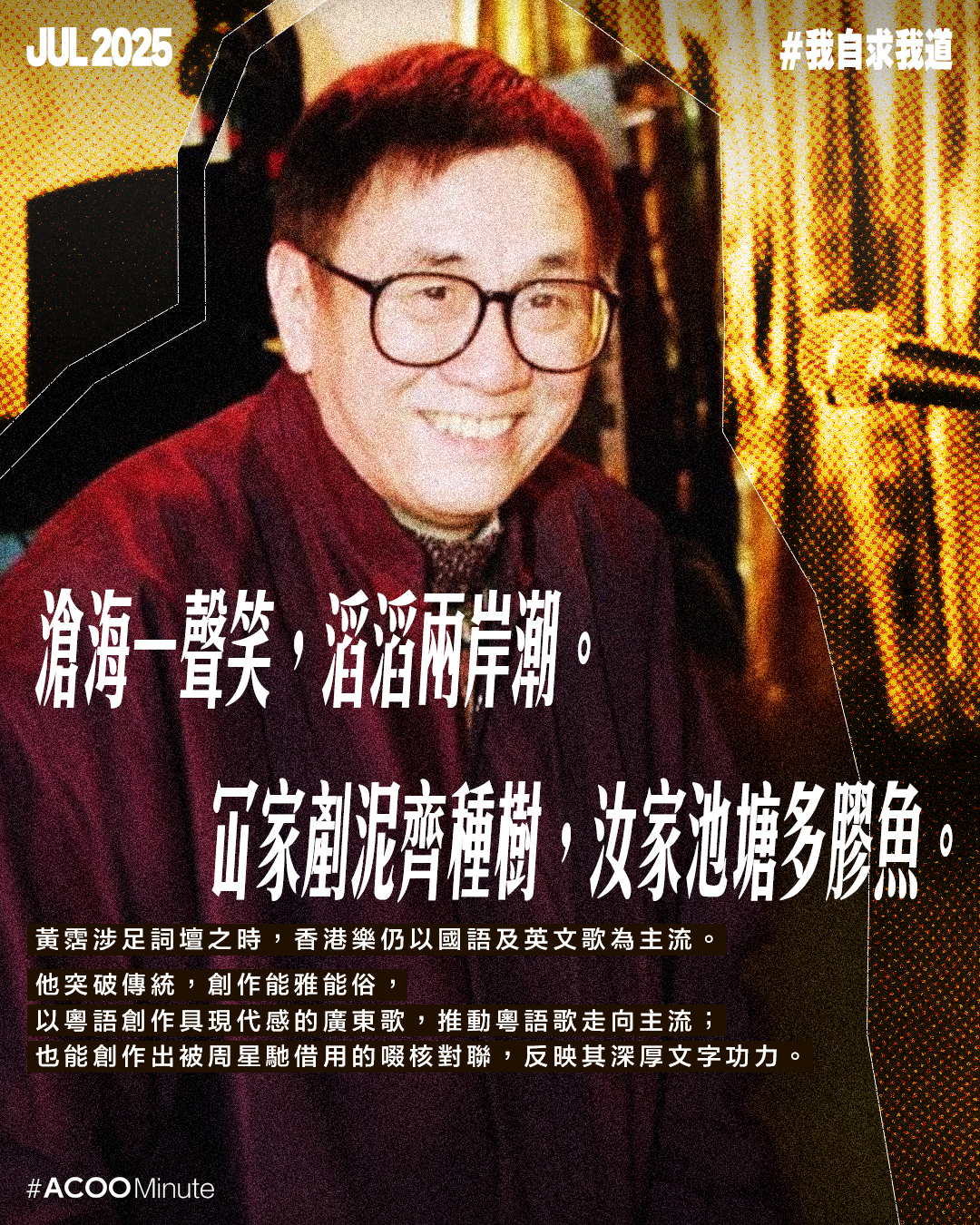

黃霑是香港流行文化重要代表人物之一,與金庸、倪匡、蔡瀾並列為香港四大才子,是作曲家、填詞人、廣告人、作家、主持人、演員,影響力橫跨多個領域。他出生於廣州,8歲時隨家人逃難來港,自小喜愛文學與音樂。港大中文系畢業後,他曾短暫做教師,後來轉投廣告界,創作過不少耳熟能詳的廣告詞,如家計會的「兩個就夠晒數」等。他涉足詞壇之時,香港樂壇仍以國語及英文歌為主流。他突破傳統,以粵語創作具現代感的廣東歌,歌詞既貼近日常,又富詩意,推動粵語歌走向主流。他的創作能雅能俗,既能寫出豪氣的「滄海一聲笑,滔滔兩岸潮」;也能創作出被周星馳借用的啜核對聯「冚家剷泥齊種樹,汝家池塘多膠魚」,反映其深厚文字功力。

黃霑是香港流行文化重要代表人物之一,與金庸、倪匡、蔡瀾並列為香港四大才子,是作曲家、填詞人、廣告人、作家、主持人、演員,影響力橫跨多個領域。他出生於廣州,8歲時隨家人逃難來港,自小喜愛文學與音樂。港大中文系畢業後,他曾短暫做教師,後來轉投廣告界,創作過不少耳熟能詳的廣告詞,如家計會的「兩個就夠晒數」等。他涉足詞壇之時,香港樂壇仍以國語及英文歌為主流。他突破傳統,以粵語創作具現代感的廣東歌,歌詞既貼近日常,又富詩意,推動粵語歌走向主流。他的創作能雅能俗,既能寫出豪氣的「滄海一聲笑,滔滔兩岸潮」;也能創作出被周星馳借用的啜核對聯「冚家剷泥齊種樹,汝家池塘多膠魚」,反映其深厚文字功力。

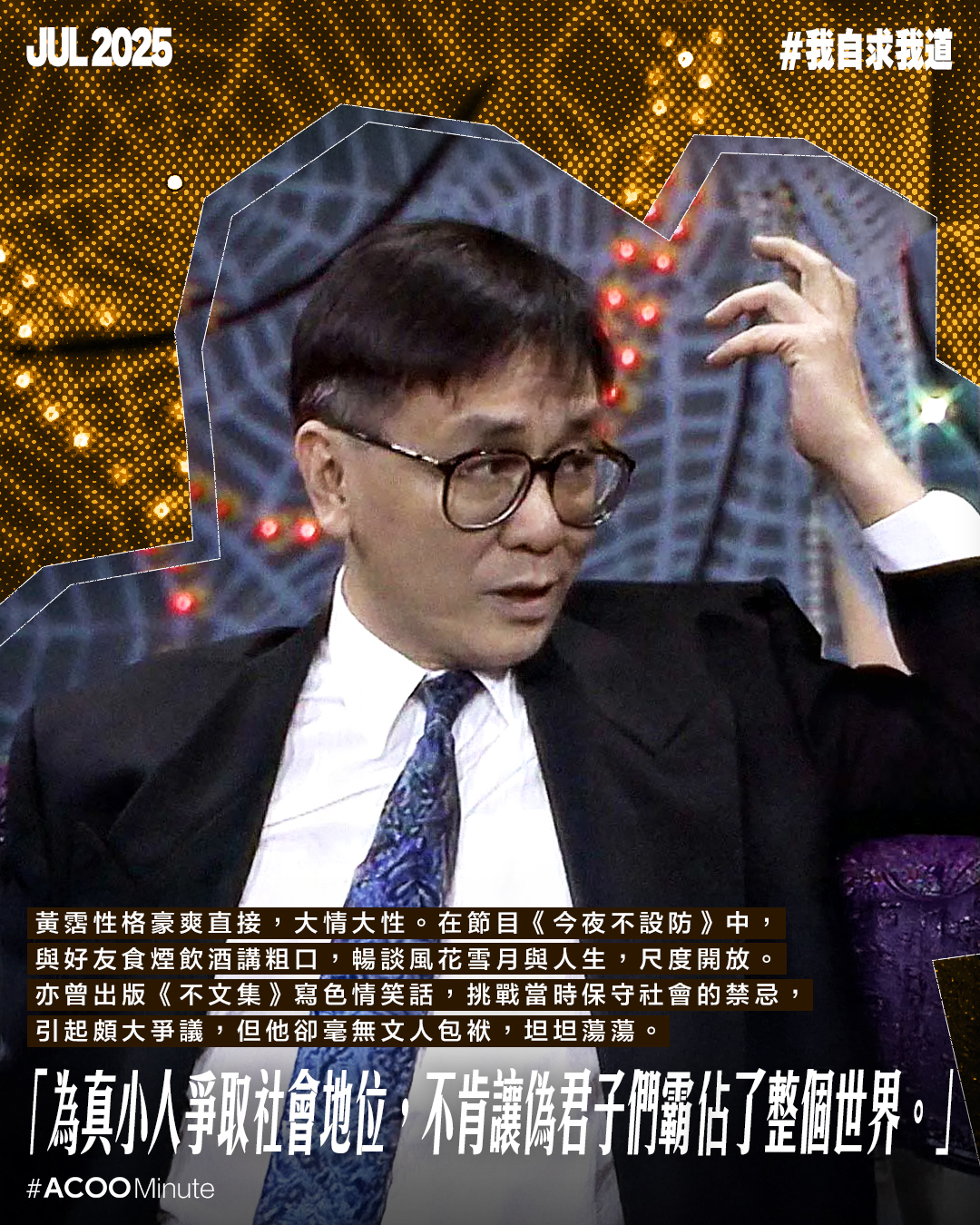

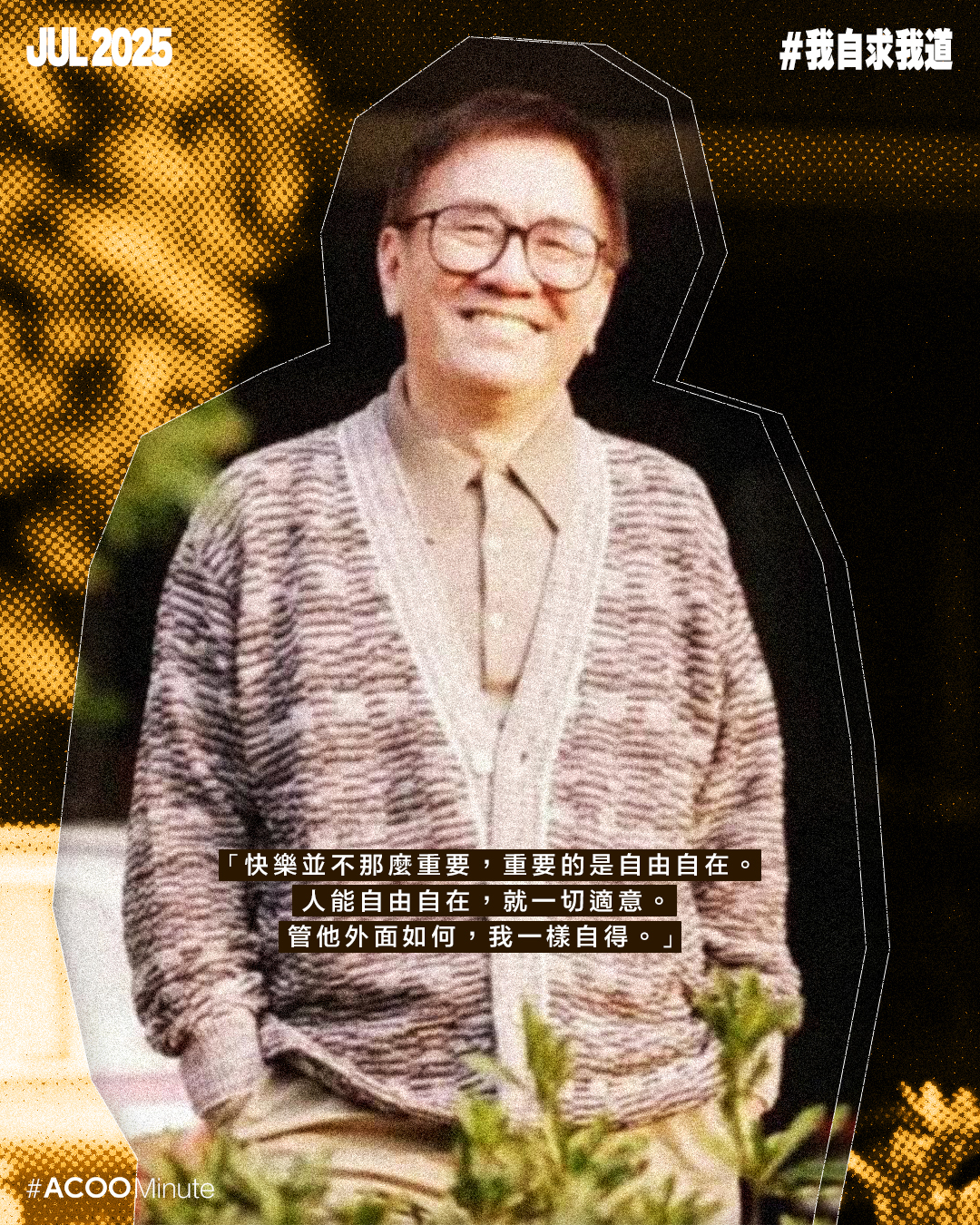

黃霑性格豪爽直接,大情大性。在節目《今夜不設防》中,他與好友食煙飲酒講粗口,暢談風花雪月與人生,尺度開放;亦曾出版《不文集》寫色情笑話,挑戰當時保守社會的禁忌,引起頗大爭議,但他卻說其文集是「為真小人爭取社會地位,不肯讓偽君子們霸佔了整個世界」,毫無文人包袱,坦坦蕩蕩。他曾說,創作只需有赤子之心,把心中的真實感受傾瀉出來,那作品就一定會好。崇尚自由,不虛偽造作,這樣的性情,令他的歌詞自帶一種江湖俠氣的氣韻。

黃霑性格豪爽直接,大情大性。在節目《今夜不設防》中,他與好友食煙飲酒講粗口,暢談風花雪月與人生,尺度開放;亦曾出版《不文集》寫色情笑話,挑戰當時保守社會的禁忌,引起頗大爭議,但他卻說其文集是「為真小人爭取社會地位,不肯讓偽君子們霸佔了整個世界」,毫無文人包袱,坦坦蕩蕩。他曾說,創作只需有赤子之心,把心中的真實感受傾瀉出來,那作品就一定會好。崇尚自由,不虛偽造作,這樣的性情,令他的歌詞自帶一種江湖俠氣的氣韻。

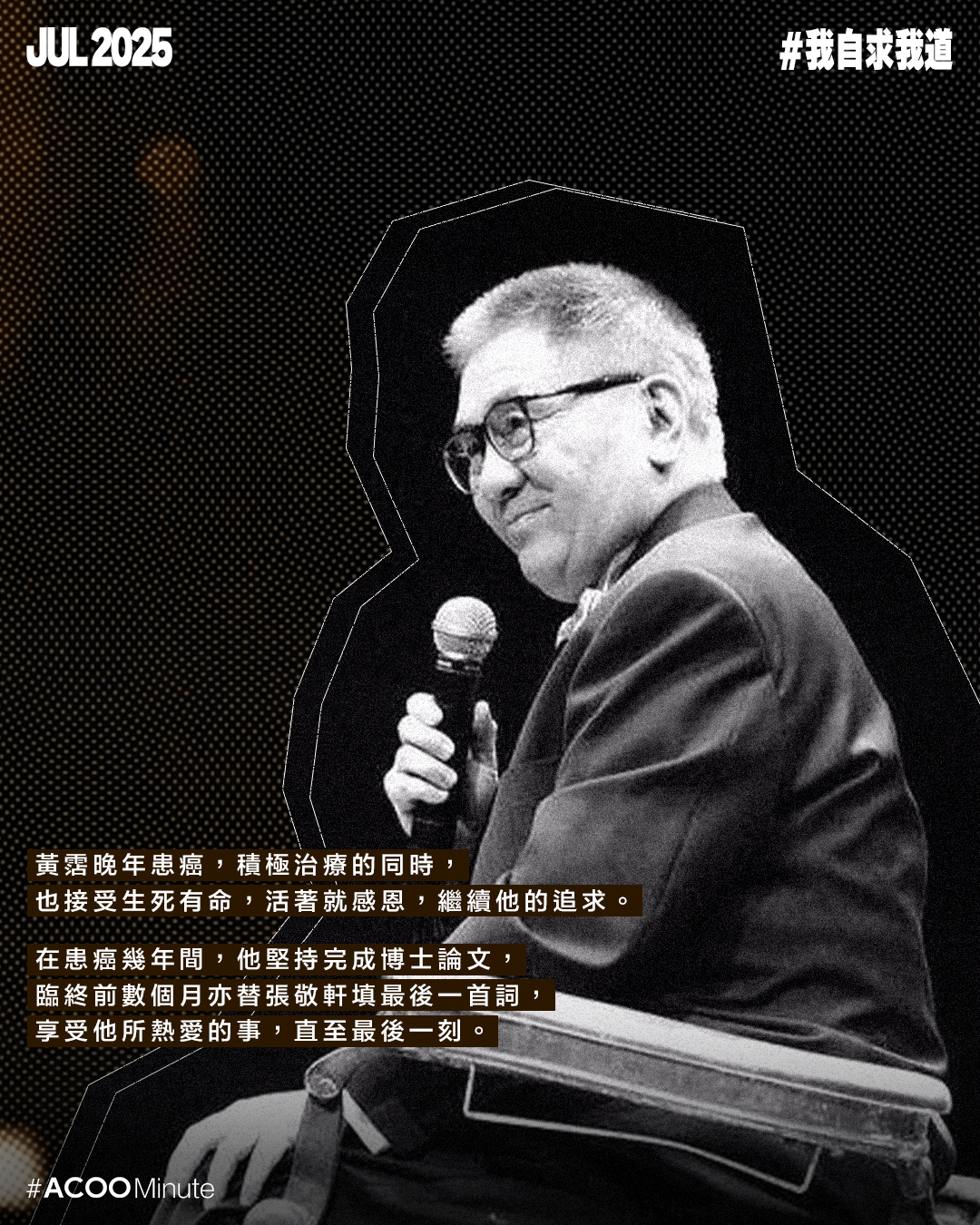

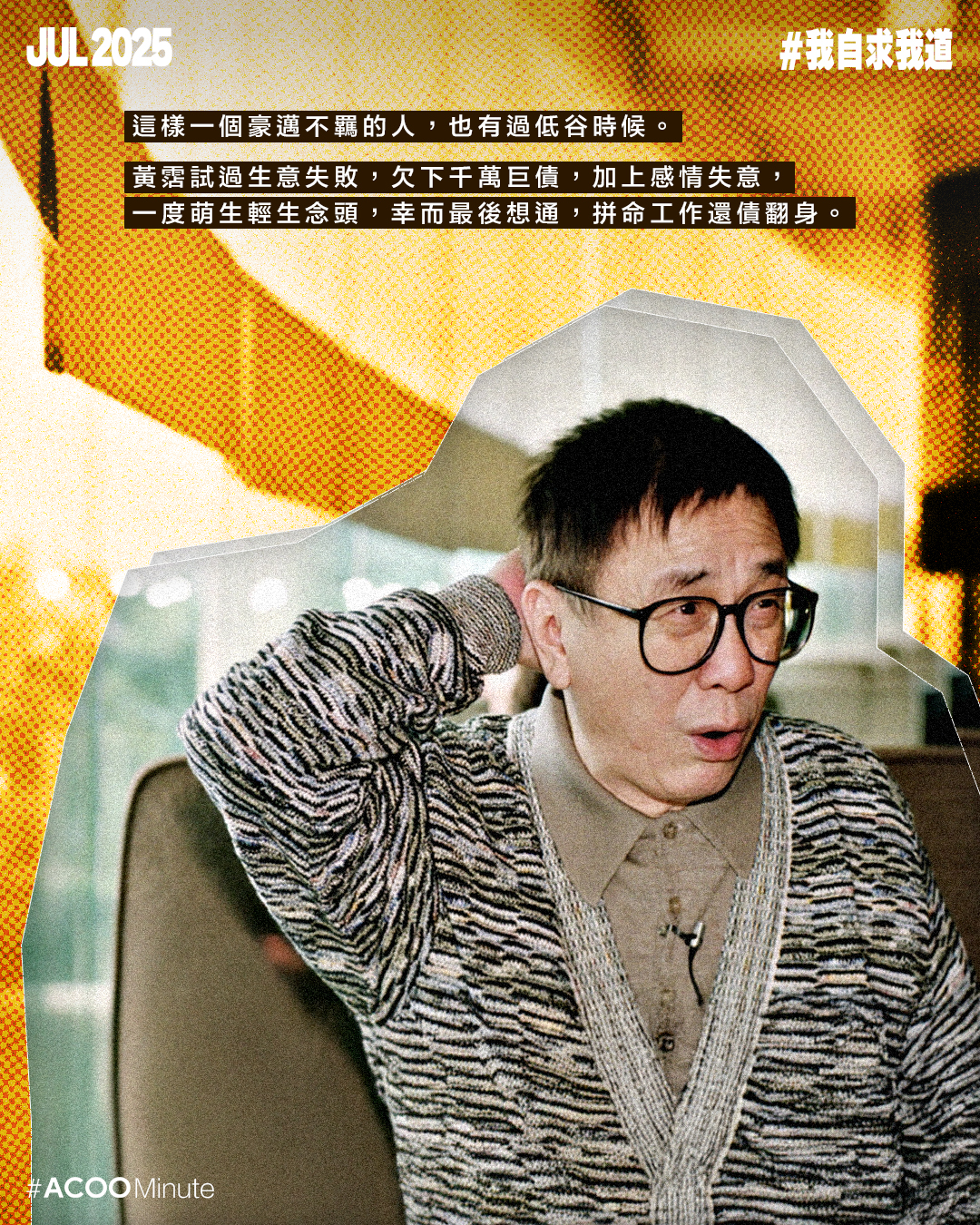

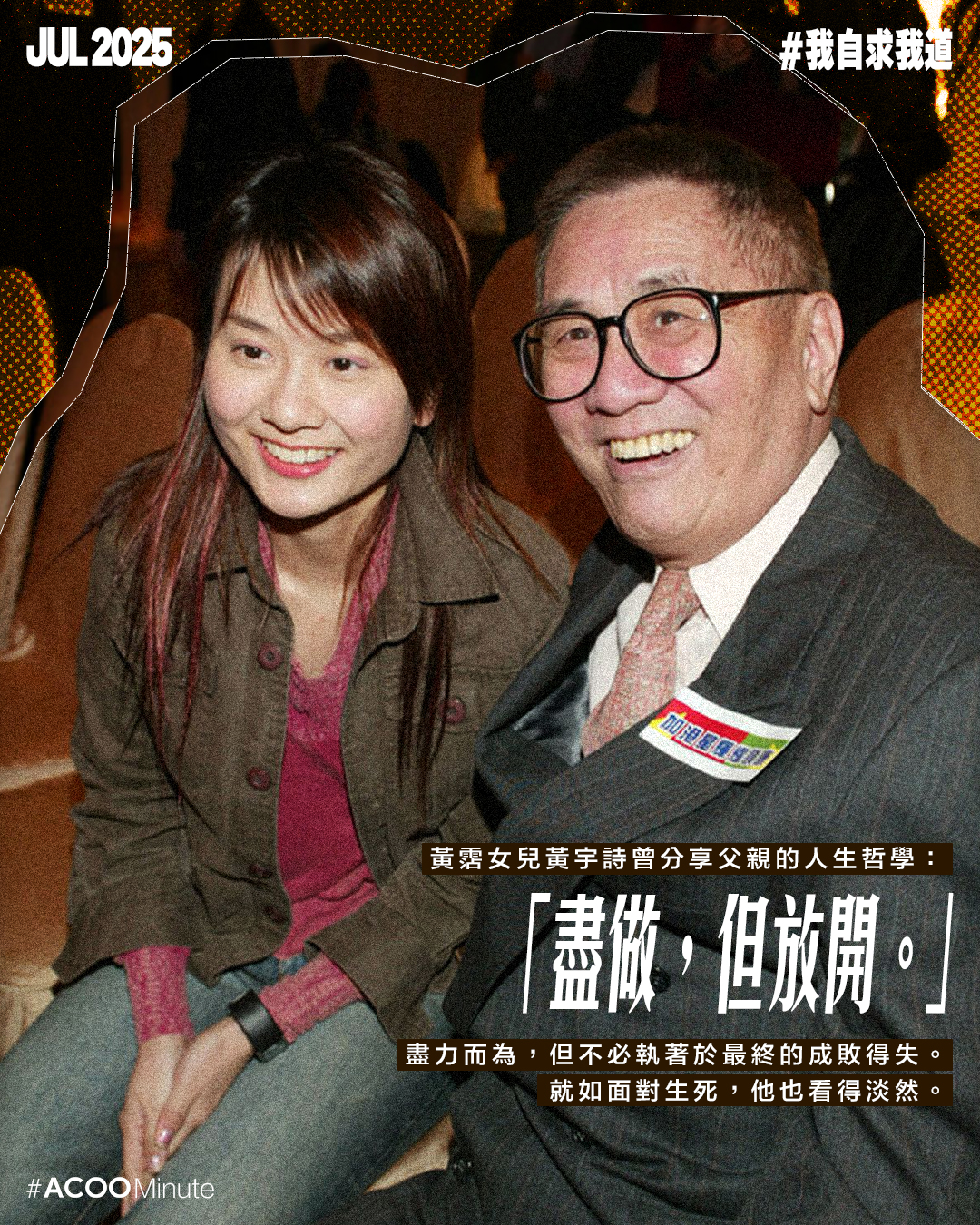

這樣一個豪邁不羈的人,也有過低谷時候。他試過生意失敗,欠下千萬巨債,加上感情失意,一度萌生輕生念頭,幸而最後想通,拼命工作還債翻身。他的女兒黃宇詩曾分享父親的人生哲學:「盡做,但放開。」盡力而為,但不必執著於最終的成敗得失。就如面對生死,他也看得淡然。他晚年患癌,積極治療的同時,也接受生死有命,活著就感恩,繼續他的追求。在患癌幾年間,他堅持完成博士論文,臨終前數個月亦替張敬軒填最後一首詞,享受他所熱愛的事,直至最後一刻。

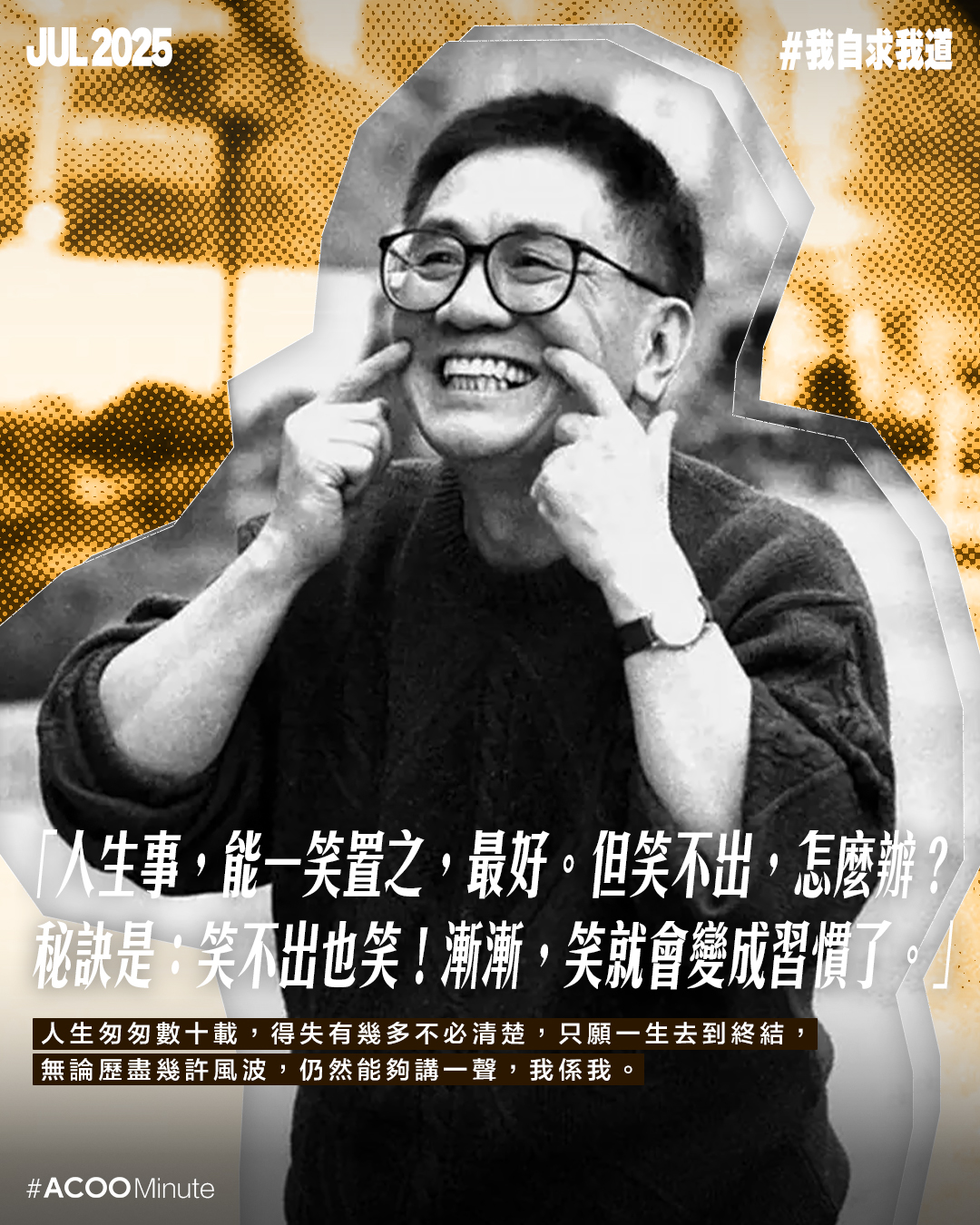

人生匆匆數十載,得失有幾多不必清楚,只願一生去到終結,無論歷盡幾許風波,仍然能夠講一聲,我係我。黃霑始終灑脫,笑看風雲:「人生事,能一笑置之,最好。但笑不出,怎麼辦?秘訣是:笑不出也笑!漸漸,笑就會變成習慣了。」

文字:林三 @lam.three

文字:林三 @lam.three

設計:Owen @wai.ho.98

——————–

In ACOO, you can get refreshed in #ACOOMinute.

相關文章

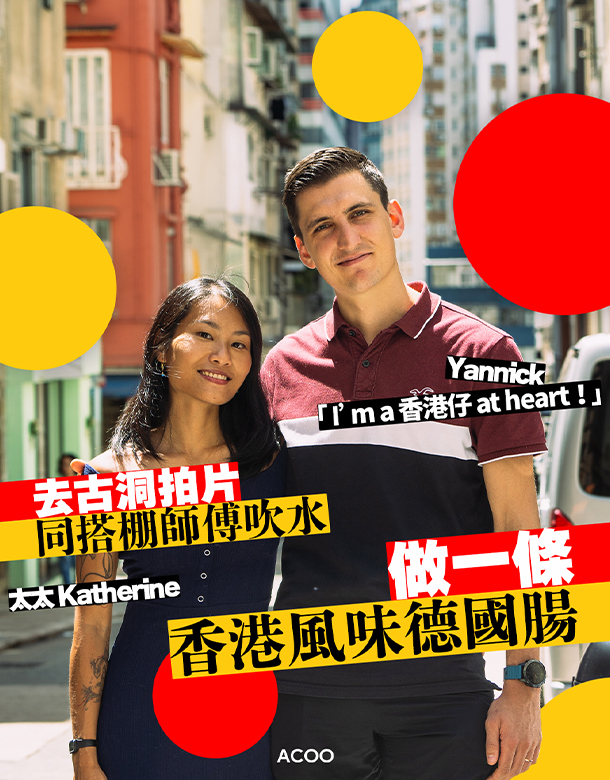

【異國香港魂】「德國腸」Yannick拍片玩轉香港 深度遊古洞、老舖 「I’m a 香港仔 at heart!」

香港人習慣謹慎、三思而後行。但有這麼一位自稱「香港仔」的「德國腸」Yannick,他總是隨心而行,想到就去做:明明實習時對香港沒好印象,疫情期間卻又直覺「心思思」要再回來認識這片土地;在港與心愛的女子相戀,個多月後便一口氣求了十個月的婚,認定非卿不娶。 有人會覺得他「痴線」,但這也不是甚麼德國特有的文化,他只是跟隨心之所向勇往直前。結果,Yannick和愛人Katherine共諧連理,在香港建立了自己的家,又開了個IG @fragrantsausage 分享在港生活、文化衝突、甚至關注本地社會議題。 無論在鏡頭前後,他的臉上總是掛著笑容,「我真的很喜歡這裏的生活。」這場冒險或許告訴我們,只要對自己所做的事有足夠熱愛,一切困惑最終都可找到答案。 文字:Yanto @yanto_924 攝影:Andrew @andrew_bangchan 設計:Owen @wai.ho.98 |一個改變人生的念頭 倘若時間倒帶到五年前,Yannick和Katherine大概都未曾想過,自己會步上這樣的人生軌跡。 「第一次嚟香港時,我係唔鍾意嘅。」19歲時,Yannick便因工作實習來港,在此生活了兩個月。當時惡劣的居所環境和孤單生活,令他無法對香港留下好印象。但回鄉一年後,直覺卻將他重新牽引,「I can’t stop thinking about Hong Kong(我無法停止想念香港)。」那種「burning inside(內心劇烈燃燒)」無法解釋,而他決定跟隨——2021年,22歲的他因工作關係再次來港,亦從此改變兩個人的人生。 當年正值疫情,Yannick到港後須留在酒店檢疫,百無聊賴,便試著下載交友軟體,也剛好認識一下本地朋友——而第一個和他配對成功的女生,便是Katherine。越是聊下去,二人便越覺投契:Yannick是德法混血兒,在德國讀書時學過英文、法文,Katherine又曾到法國留學,會說流利法文,也熟悉外國文化,「Honestly, after talking to Katherine, all the other conversations were just boring.(老實說,和Katherine聊天後,與其他人的對話令我感到很無聊)」。 |我想與你安定 檢疫結束後,二人便迫不及待有了第一次約會,在添馬公園徹夜長談。第二次見面,他們已確認對方就是心之所屬,不久後亦開始同居。雖一切進展順利,但Katherine始料不及,Yannick會在認識一個多月後向她求婚。「嗰日我哋返到屋企,瞓喺張床度,佢就同我講:『不如我哋結婚啦。』我就話『你都黐線㗎。點解啊?』」Katherine比Yannick年長五年,自然認為當時的他年紀尚小,在定下來前應多去探索、認識其他人,而她亦過了為情衝動的「戀愛腦」階段;但Yannick卻一次又一次提起,反問她「點解要等?」 Yannick認為,倘若把感情當作走馬看花的旅行,四處莽撞,「it only confuses you(這只會令你更困惑)」。相反,在朝夕相處中越發了解對方,這又何嘗不是一種對彼此靈魂的不斷探索?善良、真誠、對四周事物的熱情

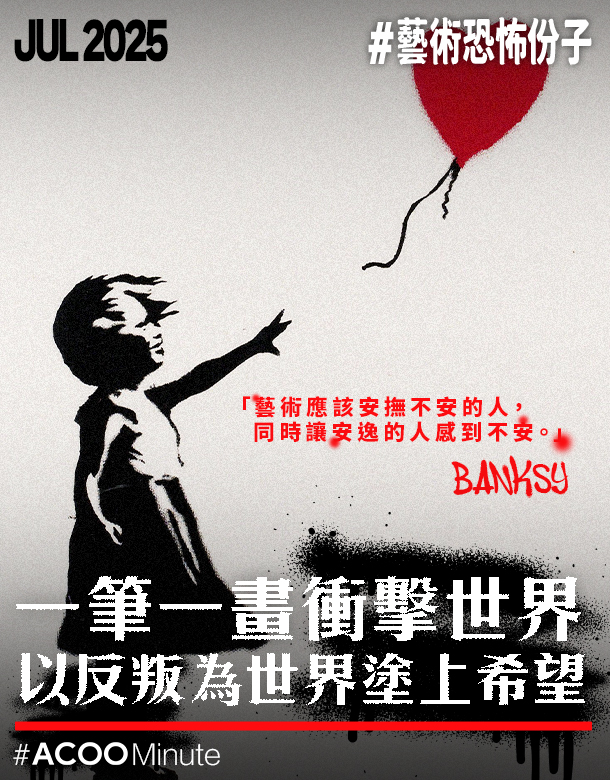

【藝術恐怖份子】從碎畫事件到全球爆紅:Banksy如何用塗鴉顛覆世界? 「在天空建造城堡,無需任何許可」

Banksy是現今最神秘的藝術家,全球知名,但無人知曉他的身份。他最著名的創舉,是2018年的拍賣會碎畫事件。當他的代表作《Girl with Balloon》在倫敦蘇富比拍賣行以約千萬港元成交的一刻,畫作在眾目睽睽之下,滑入暗藏在畫框底部的碎紙機,下半部分被碎掉紙條,轟動全球。事後Banksy承認自己策劃這場惡作劇,並將作品命名為《Love is in the Bin》,諷刺拍賣將藝術商品化。Banksy一直以來的作品都蘊含強烈的批判性,顛覆性的手法令他被傳媒稱為「藝術恐怖份子」。他曾引用名言:「藝術應該安撫不安的人,同時讓安逸的人感到不安。」對他來說,挑戰常規,衝擊體制,就是藝術的意義。 Banksy曾獲時代雜誌評為全世界最有影響力的人之一,作品曾在世界各地展出,但數十年來他的真實身份仍然成謎,坊間對他的身份有許多猜測,均未獲證實。他由90年代開始在英國活躍,起初以手繪方式創作,後期轉用模板塗鴉。他的作品充滿黑色幽默,諷刺與批判各種社會議題,展現其反戰、反資本主義的鮮明立場。充滿個人風格的作品,令他很快獲得關注,後來亦開始在不同城市留下作品,在全球走紅。 「當你走進美術館時,你不過是個遊客,遊覽幾位富豪的獎盃櫃。」於他而言,藝術並不是存在於美術館中,而應屬於大眾,因此他堅持將作品展示於街頭。他希望用藝術為世界帶來一點美好,「塗鴉是你一無所有時仍可擁有的工具。即使你無法繪出解決全球貧困的畫作,至少令某人如廁時微笑。」塗鴉也是他表達意見的方式,例如《Shop Till you drop》,就是諷刺消費文化的荒誕。他甚至曾於2005年以巴衝突之時,在以色列與巴勒斯坦之間的隔離牆上創作塗鴉,批評以色列修建隔離牆帶來的隔離與壓迫。 他大膽叛逆而不失幽默的舉動,總能掀起話題。他質疑權威對藝術的界定權,曾將惡搞的蒙羅麗莎畫作偷偷掛在羅浮宮的展牆上,亦試過將自己製作的偽洞穴壁畫偷渡至大英博物館,數天後才被發現。他亦曾打造「暗黑迪士尼樂園」,在英國一個廢棄的海濱公園舉辦了大型展覽《Dismaland》,展示圍繞社會議題的裝置作品,告訴大家真實世界並不如迪士尼描寫的夢幻。 Banksy是國王的新衣中的小孩,撕下社會的遮醜布,提醒大家面對真實。成人世界充滿規則和限制,對於現況習慣妥協;Banksy卻說「跳出框框,拆毀框架,再以利刃將其剖開。」因為拒絕被馴服,他的創作才能保留頑童般的叛逆,提醒大家還可以對世界多點想像,任意在天空建造城堡。 文字:林三 @lam.three 設計:Po @p12_o28 -------------------- In ACOO, you can get refreshed in #ACOOMinute.

【股神人生哲學】巴菲特成神之路 靠不盲目跟風堅信自己 「做優秀的投資者並不需要高智商,只須擁有不輕易從眾的能力」

人人都想做股神巴菲特,靠投資就變成億萬富翁。現年94歲的他,在5月的巴郡股東大會上宣佈將於年底卸任行政總裁一職。縱橫股壇逾半世紀,他憑獨到的眼光屢創投資佳績,被奉為股神,所說的話被奉為投資聖經,每年的股東大會猶如一場投資界的開示。巴菲特出色的,除了他的判斷力外,還有他堅守信念的能力。他曾說,做優秀的投資者並不需要高智商,「你只須擁有不輕易從眾的能力。」他多年來能在驚濤駭浪的股海中穩如泰山,是憑著清醒的頭腦和堅定的心志。他的投資哲學,其實也是處世哲學。 巴菲特小時候就發現自己對賺錢的興趣,年紀小小就做過報童、賣口香糖、轉售撿來的高爾夫球、將二手彈珠機租給理髮店。大學畢業後,他做過投資推銷員及證券分析師,後來成立投資合伙企業,以低價買入優質公司並長期持有,逐漸累積財富。受任職股票經紀的父親影響,他11歲就買了人生第一隻股票,以每股38美元買入,一度跌至27美元,待回升到40美元時他就趕緊賣出,賺了5美元,怎料後來股價一直升至200美元。這場教訓令他意識到,投資時最重要是保持冷靜。他的名言之一「別人恐懼我貪婪,別人貪婪我恐懼」,亦是強調情緒控制的重要性,不要盲目追捧熱潮,在恐慌之中抓緊機會。 道理我們都懂,但現實是知易行難。人群是那麼像羊群,在人生路上,當人人追捧著某一種價值時,如你沒有跟在潮流內,內心必然有所動搖,質疑自己的路向是否正確。不跟潮流的股神也有被質疑的時候,不時被嘲笑錯失股市的巨幅升浪。九十年代末,當多數人爭相投資科技股,他堅持不買,因為自己不投資不熟悉的行業,當時他被嘲笑跟不上時代,但後來科網股爆破,旁人又讚歎「薑還是老的辣」。他有個棒球理論,就是不必對每一球揮棒,應等到好打的球才出手。他的作風被視為保守謹慎,其實也是他認清人的精力有限,集中在自己的擅長的範疇,才能將資源發揮到最佳。「真正的風險在於你不知道自己在做甚麼」,潮流來去如風,盲目跟風,只會耗損自己的時間與精力。唯有看清方向,才能穩步前行。 「不確定性是長期價值投資者的朋友。」對巴菲特而言,投資是長跑,而非短跑,只要相信股票的內在價值,就不必擔心短期的市場波動。在充滿不確定性的人生,也應如長跑,只要方向正確,專注自己的目標,終將抵達終點。股神的處世之道,說到底就是知道自己在做甚麼,然後選擇相信自己,不要輕易被旁人動搖。說來簡單,卻實不易。巴菲特之所以為神,也就是因為他這種超乎常人的心志。 文字:林三 @lam.three 設計:Owen @wai.ho.98 -------------------- In ACOO, you can get refreshed in #ACOOMinute.

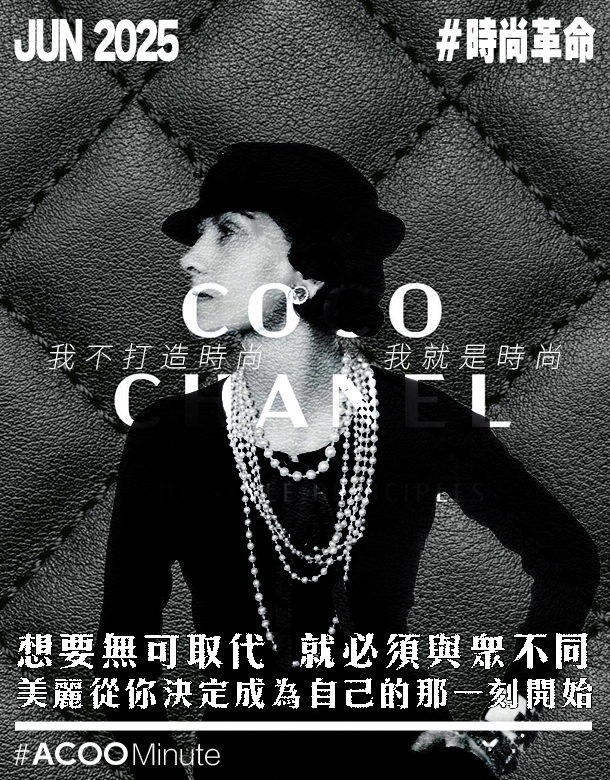

【時裝傳奇】擺脫束腹帶起簡約風潮 Coco Chanel顛覆傳統掀時裝革命 「美麗從你決定成為自己的那一刻開始」

Chanel創辦人Coco Chanel的故事,不只是一個創業歷程,更是對世界的一場革命。她設計的服裝,將女性從難以行動的束腰蓬裙中解放出來,以簡約優雅的風格,奠定當代女裝的基礎,令她被《時代雜誌》評為20世紀影響最大的100人之一。她憑著「我不打造時尚,我就是時尚」的態度,在時裝界掀起革命,傳奇人生為人津津樂道。 這個已有百年歷史的法國時裝品牌在時尚界仍佔重要席位,Coco設計的小黑裙、N°5 香水、2.55手袋等,均是至今仍大受歡迎的經典之作,其中標誌性的N°5香水在一個世紀後的今天,仍然是世界最暢銷的香水之一。她說過:「想要無可取代,就必須與眾不同。」敢於不隨波逐流,才能在時代洪流中站穩腳步。 Coco原名Gabrielle Chanel,Coco是她的小名。她母親早逝,12歲父親就將她和妹妹送到孤兒院,由修女撫養長大。她在孤兒院學習縫紉,18歲後白天做裁縫,晚上賣唱,期間認識了許多政商名流,接觸到上流社會的潮流,亦開拓了眼界。當時情人Boy Capel賞識她的才華,資助她在1910年開了第一家帽子店。她簡約優雅的設計,在主流浮誇繁複的帽子中別樹一幟,受到不少貴婦的喜愛。帽子店的成功,為她提供了資金和名氣,於是她開始將業務擴展到服裝設計。 她一生有過不少戀人,他們的衣櫃成了她的創作靈感。Coco設計了不少革命性的服裝,經常將男裝元素融入女裝之中。20世紀初,女性大多數時候都不能穿褲裝,連騎馬也要穿裙。Coco愛上騎馬後,以西裝褲為基礎,設計了適合女性的騎馬褲,在當時來說是頗為大膽創新的設計。她不少簡約設計的服裝,因為與傳統的繁複華麗風格大相徑庭,初期並未被廣泛接受,甚至遭到嘲笑,被認為缺乏女性柔美。後來一戰爆發,更多女性進入職場,簡約輕便的設計令女性更方便活動,令她的設計大受歡迎。「最勇敢的行為是獨立思考,並大聲說出自己的想法」,打破傳統需要勇氣,但如果只是盲從主流,就不會有所創新。 「美麗從你決定成為自己的那一刻開始。」Coco Chanel顛覆傳統的時裝革命,不只令女性不再受服裝束縛,亦鼓勵了我們不必受所謂主流束縛,敢於跟從自己的想法,以時尚的態度活得美麗。 文字:林三 @lam.three 設計:Kayan @yipyn -------------------- In ACOO, you can get refreshed in #ACOOMinute.

【麥兜30歲】從童年幽默到成人哀愁 30年後我們還是那個懵吓懵吓的小朋友嗎?

人們常說,麥兜其實是給大人看的動畫,小時候看會笑,長大後愈看愈感受到那種對於人生那淡淡的哀愁。「從前有個小朋友,有一日,他變了個佬。」麥太說的故事,長大後發現原來是真的,時光就在彈指間逝去。1995年出生的麥兜,今天30歲了,不知道還是否那樣單純善良愛發夢?做到社會棟樑嗎?跟麥兜差不多大的我們,又過得好嗎? 麥兜最初是連載漫畫,2000年初開始拍成一系列電影,大受歡迎,是8、90後一整代人的童年回憶。小時候愛哼電影中那些充滿童趣的歌,亦對那些無厘頭的對白相當著迷,餐廳落單、看醫生等惹笑情節,堪稱經典。主角麥兜由麥太獨力養大,天生單純,資質平平,不算叻仔,不算靚仔,也不幸運,最愛發白日夢,幻想多多:想去馬爾代夫旅遊,結果只去了山頂;想學李麗珊拿奧運金牌,結果拜師學了連比賽都沒有的項目搶包山。單純樂觀的麥兜,沒有甚麼夢發得成,在無數的嘗試與跌碰之間,度過了他的童年。 長大後的大個佬麥兜發現,原來成長就是經歷希望、失望、希望、失望⋯⋯幻想與希望,就如同期待已久的火雞,它的滋味,在未吃與第一口之間,已經是最高峰,之後不過都係食開就食埋落去咁解。我們又何嘗不曾是那個懵吓懵吓的小朋友,經歷過無數次希望幻滅後,發現人生不是童話,「原來有啲嘢,冇,就真係冇;唔得,就真係唔得。」好笑的情節,放在現實原來很殘酷:「原來蠢,並唔好笑,蠢會失敗,會失望,失望,唔係咁好笑⋯⋯我忽然喺度諗,大個咗要面對呢個硬崩崩,未必到你發夢,又未必咁好笑嘅世界嘅時候,我會係點呢?」 人生不能避免的,除了失望,還有遺憾。人都是懵吓懵吓就長大了,在《麥兜菠蘿油王子》中,流落民間的王子,也曾有過理想,有過希望,以為搭上了船就能回家。希望幻滅後,懵懵吓就人到中年,後悔:「上天賜畀我一個花園,我搞到佢一片荒蕪」。人生就是即使唔願變成咁,不過就會總係咁。難怪校長從小就教小朋友:「算吧啦,唔好搞咁多嘢啦,唔算都要算喇。」 不過面對硬崩崩、未必咁好笑的世界,也不等如毫無收獲。正如麥兜去不成馬爾代夫,但麥太創造的山頂「馬爾代夫」之旅,對麥兜來說更難忘。人生不必太多目的與追求,珍惜眼前的幸福就夠;你也不必做社會棟樑,正如麥太對麥兜說:「你叻仔就最好啦,但如果真係唔叻,我哋兩仔乸,食多嚿雞!」 文字:林三 @lam.three 設計:Owen @wai.ho.98 -------------------- In ACOO, you can get refreshed in #ACOOMinute.

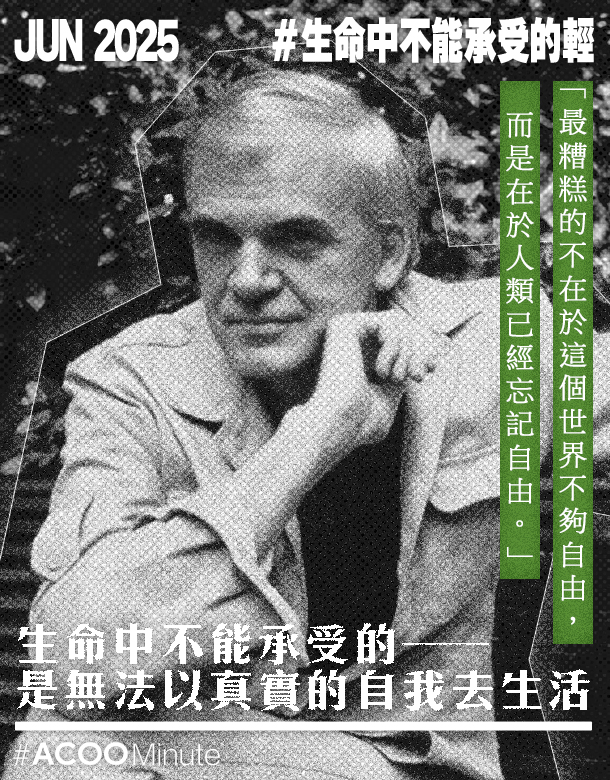

【生命中不能承受的輕】米蘭昆德拉以小說挖掘人性的複雜與矛盾:存在雖無意義,卻仍需學會去愛

文壇巨擘米蘭昆德拉辭世近兩年,他的著作一直是必讀經典,作品包括《生命中不能承受之輕》、《笑忘書》等,是不少流行作品的靈感,例如my little airport不少歌曲曾引用昆德拉的小說。昆德拉認為,小說是對於陷入塵世陷阱的人生的探索,他所描寫的人生虛無、對存在的思考,對於身處陷阱中的我們來說,顯得迷人。 昆德拉出生於捷克斯洛伐克,經歷過布拉格之春以及隨後的蘇聯入侵,因作品諷刺共產政權的極權統治,被全面封殺,無法出版作品,連教學工作亦失去,唯有用假名在週刊寫星座專欄糊口,後來流亡到法國,在法國繼續創作,早期作品多以極權統治下的捷克為背景,常以諷刺的口吻描寫社會的各種荒誕與虛偽。 昆德拉喜歡在小說中滲入他的哲學思考,挖掘人性的複雜與矛盾。他的名作《生命中不能承受的輕》引用尼采的哲學概念「永劫回歸」,討論如果人生只有一次,不能重來,那我們的選擇是否毫無意義,但這種輕不著地又令人不能承受,如此一來又是否重?輕重看似是對比,卻其實難以定義人生中甚麼是輕,甚麼是重。陶國璋曾解讀,輕盈看似自由,但也同時代表著虛無,變成不能承受的苦;反之背負人生責任,雖然沉重得令人疲憊壓抑,但卻令人的生命有了重量,變得真實。 無論是輕還是重,昆德拉認為真正讓人無法承受的,是無法以真實的自我去生活,「生命中不能承受的,不是存在,而是不能發現自我、成為自我。」然而,以真實的自我生活其實不易,因為人總不可避免的媚俗。昆德拉認為媚俗是拒絕面對現實的複雜性,失去了其他可能。他所指的媚俗,是起源於「無條件地認同生命存在」,來自宗教或道德等,為填補生命的虛無而創造出的意義框架,提供看起來有意義的感動。他認為沒有一個人能強大得足以完全逃避媚俗,「無論我們如何鄙視它,媚俗都是人類境況的組成部分。」雖然媚俗不可避免,但我們仍可認清媚俗,保持思考。 「生命就像一場盛大的宴會,我們每個人都無法避免地必須出席這場無意義、空洞虛無、無所謂的宴會。」昆德拉認為存在的本質其實無意義,但這究竟是幸運還是不幸,昆德拉沒有給出答案,但他曾說,我們應認清無意義,並學習去愛它。在《無謂的盛宴》中,他亦借角色之口說:「呼吸我們周圍的無意義,它是智慧的鑰匙,它是好心情的鑰匙。」生命沒有被安排的意義,才有空間尋找屬於自己的追求,自由自在的活著。 人生是複雜而矛盾的,在這場宴會中,人人都在輕與重之間搖擺,既痛苦,也自由。既然參加了宴會,就用自己的方式,盡情享受。 文字:林三 @lam.three 設計:Kayan @yipyn -------------------- In ACOO, you can get refreshed in #ACOOMinute.