搜尋結果: #戰亂人生

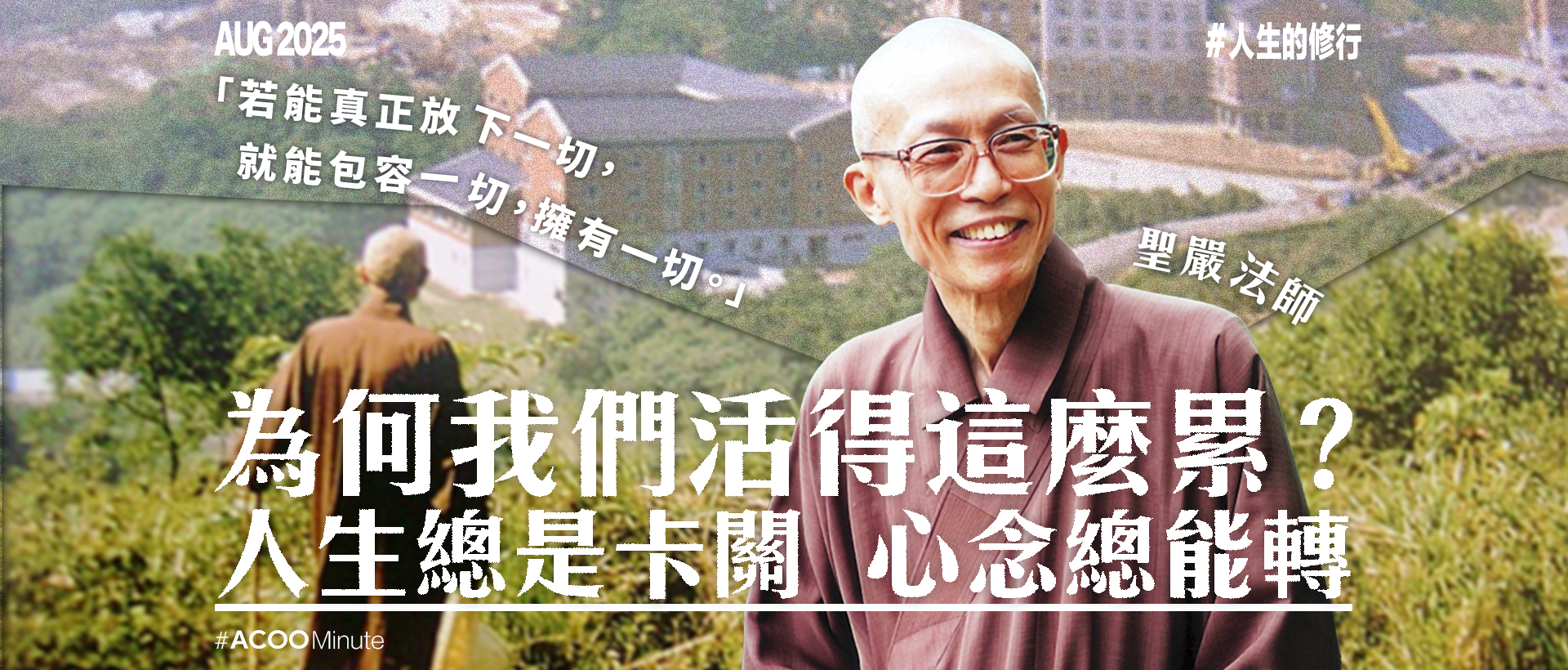

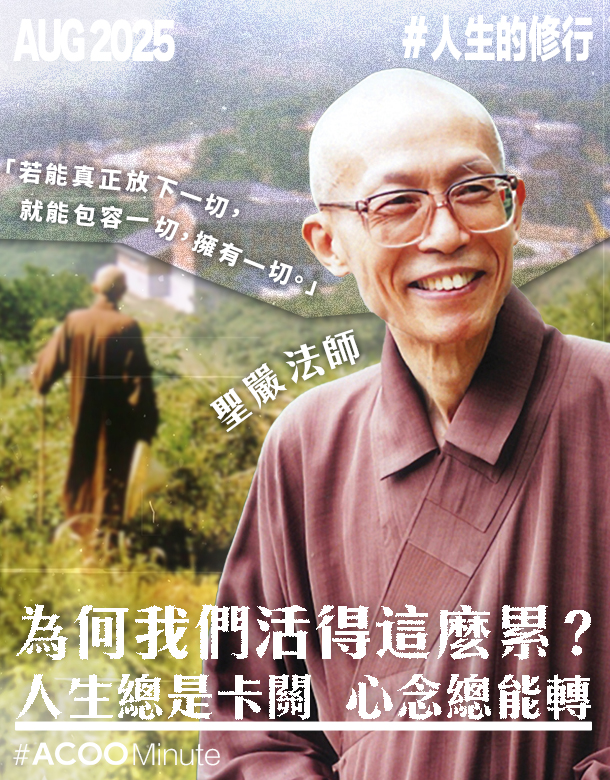

【人生的修行】聖嚴法師挫折困頓中學會放下 環境困厄仍可轉心念 面對煩惱:「面對它、接受它、處理它、放下它」

在紛擾的世界,愈來愈多人好奇佛法的哲理,藉此尋求內心的平靜。不少人開始接觸佛法或禪修,都是透過聖嚴法師的著作或法鼓山的活動。法鼓山創辦人聖嚴法師擅長把傳統禪宗的智慧,以平實的語言解釋,亦強調在日常生活中禪修,拉近佛學與人的距離。他說,禪的最高境界緣於「放下」,圓寂前留下四句遺偈:「無事忙中老,空裏有哭笑,本來沒有我,生死皆可拋」,可說是畢生修行的總結。他從挫折困頓的一生中學會放下,亦花了一生教人放下,獲得自在。 聖嚴法師生於戰亂時代,13歲時父母因局勢動蕩與貧困,將他送到寺廟出家。1949年他因逃避戰亂,還俗入伍,隨軍隊去到台灣,十年後再度出家。動蕩時代,人的顛沛流離、生命的無常,聖嚴法師都經歷過。眼見人們遭受苦難,他希望將佛法傳給更多人,教人減少痛苦。但當時漢傳佛教衰微,不被重視,信仰變成寺院辦法會賺錢的法門,於是他發表了許多文章,希望佛教能有所改革。為了佛教的革新,他去到日本留學,吸收學習當地佛學教育的經驗,並取得文學博士學位;又遠赴美國,設立道場指導禪修,將漢傳禪宗介紹給西方社會。他在60歲時創建法鼓山,如今在全球多個地方都設有道場,他亦成為國際知名的禪師。 復興佛教的道路不易,聖嚴法師曾說,一生都是從挫折、困頓之中走過來的。他在日本留學的過程非常艱苦,有時只吃一餐,靠替人誦經和做導遊勉強維持生計;初到美國的頭幾年,其時年近50的他居無定所,吃不飽飯,更挫折的是沒能做想做的事,後來要靠弟子協助,才租得起一個破舊小公寓作為道場。面對困境,他以「境不轉心轉」的心態面對:「我經常有這樣的信心,山不轉路轉,路不轉人轉!如果人也動彈不得,也還可以心轉啊!」即使環境無法控制,但人亦可控制自己的心,就能自由。 聖嚴法師提出「四個它」面對煩惱:「面對它、接受它、處理它、放下它。」他說,任何事物的發生都有其原因,不須追究,唯有面對它才是最要緊的;勇敢接受得與失,盡心盡力去處理,但處理後就要學會放下,不再憂慮。「每一個人都要懂得放自己一馬,也要放別人一馬,不要把生命浪費在鑽牛角尖上。」從小我們都在學習抓緊甚麼,原來放下,才是一生的修習。 文字:林三 @lam.three 設計:Po @p12_o28 ——————– In ACOO, you can get refreshed in #ACOOMinute.