搜尋結果: #基督教本土化

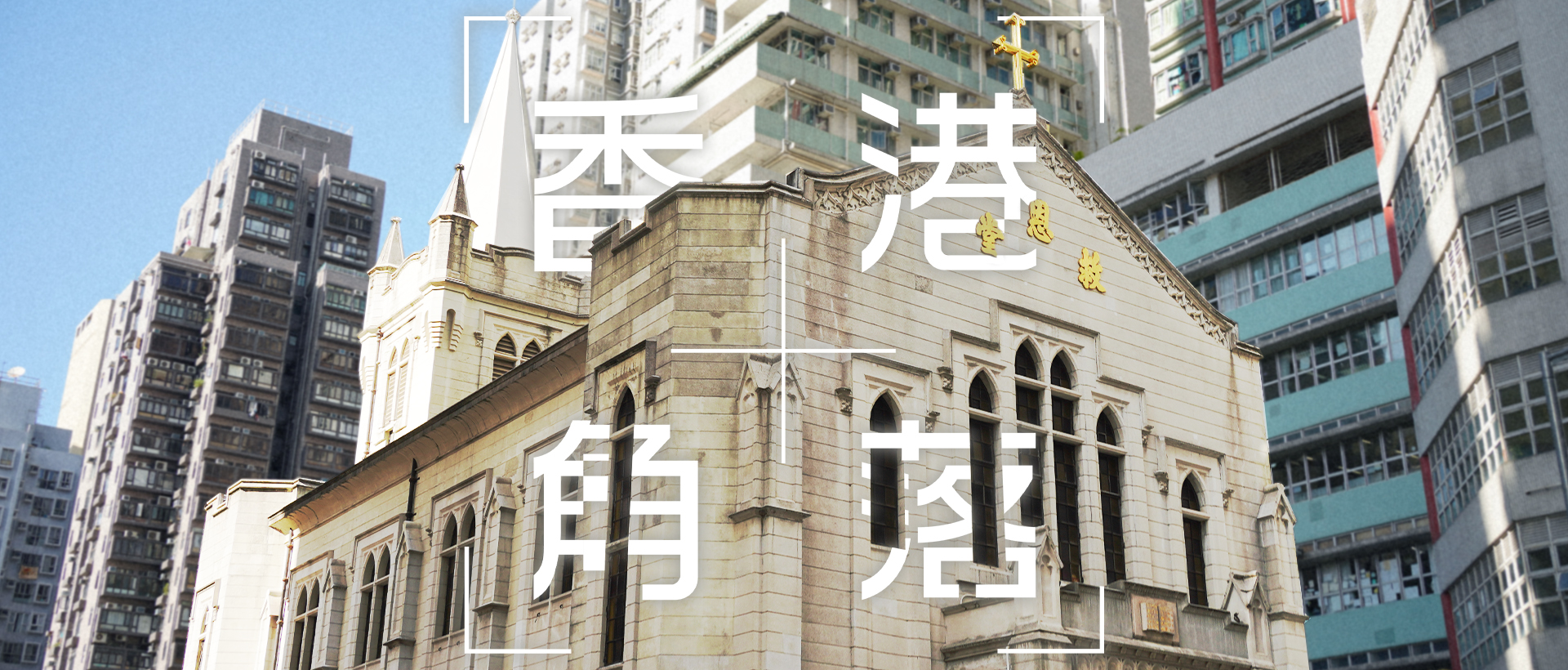

【香港角落】見證殖民、戰火與和平:救恩堂

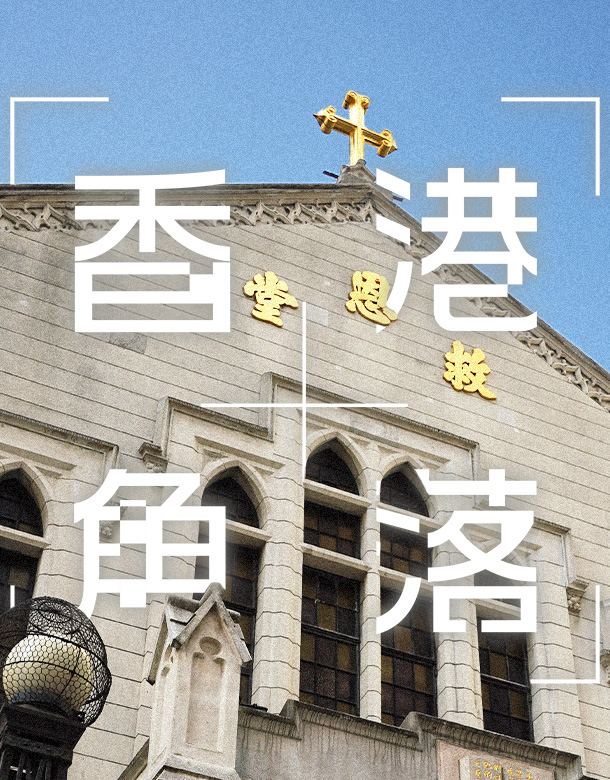

今天,繼續在西環的旅程!之前逛過第二街公共浴室,又去了高街舊精神病院,最後一站就來到基督教香港崇真會救恩堂,一起從這座三層高的現代哥德式一級歷史建築,輕輕翻閱香港和基督教故事的其中一個篇章。 |香港客家教會 英國在1841年開始殖民香港,基督教便隨之傳入。其後,來自瑞士基督教的巴色差會宣教士韓山明和黎力基,他們被派遣到中國傳福音,卻因受到語言隔閡和政治阻力等問題,轉至香港再重新計劃。 數年後,在1852年經內部會議討論,因香港亦有大量客家人移民,因語言和文化關係,導致其他差會較難接觸。但韓山明和黎力基兩位宣教士曾待在中國潮汕,對客家話略有研究,具備些許優勢,加上殖民地環境相對穩定,便讓巴色差會決定留港,鎖定客家人為宣教族群,並在上環街市附近創立了香港首間客家語基督教會「客家聖會」。約在9年後,黎力基便在高街、西邊街和第三街的交界,即教恩堂的現址,興建了「四角樓」作為教會辦事處和住所。 |經歷二戰的禮拜堂 隨着宣教士和信徒的努力,教會不斷壯大,甚至出現分堂。在1927年,教會自立為「香港西營盤中華基督教崇真自立會」,而內部管理也由華人逐漸取代西方宣教士,成為本地自主教會,也可見基督教的本土化。自立後,因四角樓空間不足且內部設施老化,教會便決定籌款改建成現代教堂,並由非常著名的公和洋行操刀設計,於1931年動工,翌年平安夜落成了教恩堂。 不足10年後,太平洋戰爭便爆發,香港亦陷入戰時狀態,區內的教友和街坊紛紛湧至尋求庇護,甚至整整擠滿一樓和二樓。日軍進城後,因為救恩堂的地理位置處在巍峨之位,曾計劃徵用作駐紮騎兵營地,興幸在曾恩蔚牧師與教會領袖的努力交涉下,日軍未有進駐,救恩堂能完整保全及維持社區服務。 |西環的老街坊 不管世態炎涼,救恩堂依舊是一樣的平靜,緩緩步行到堂內的傳統硬木長椅坐下,看着尖拱窗和紫光十字架放空。才想到這90多年來,救恩堂的老街坊有些消失了,有些則是以局部保全的方式留下來,但它仍然留下原貌和繼續堅守工作。 攝影:Andrew @andrew_bangchan 文字:Hoiyan @seamouse_hoiyan 設計:PO @p12_o28 ——————– 香港角落:直覺記錄香港,鏡頭攝下角落。 In ACOO, you can find #ACOOHKCorner.