【AI晶片霸主】帶領NVIDIA成為AI晶片霸主 黃仁勳成功靠苦難磨練 不認輸但不怕輸

全球投資者都在關注NVIDIA,其創辦人黃仁勳被媒體譽為「AI 教父」,帶領NVIDIA成為現今 AI 晶片市場的龍頭,OpenAI 等多個人工智慧模型訓練都依賴它的GPU。NVIDIA目前為全球市值最高的公司之一,但過去曾瀕臨破產邊緣。黃仁勳憑著他的遠見與信念,令NVIDIA死裏逃生,走到今天的巔峰。

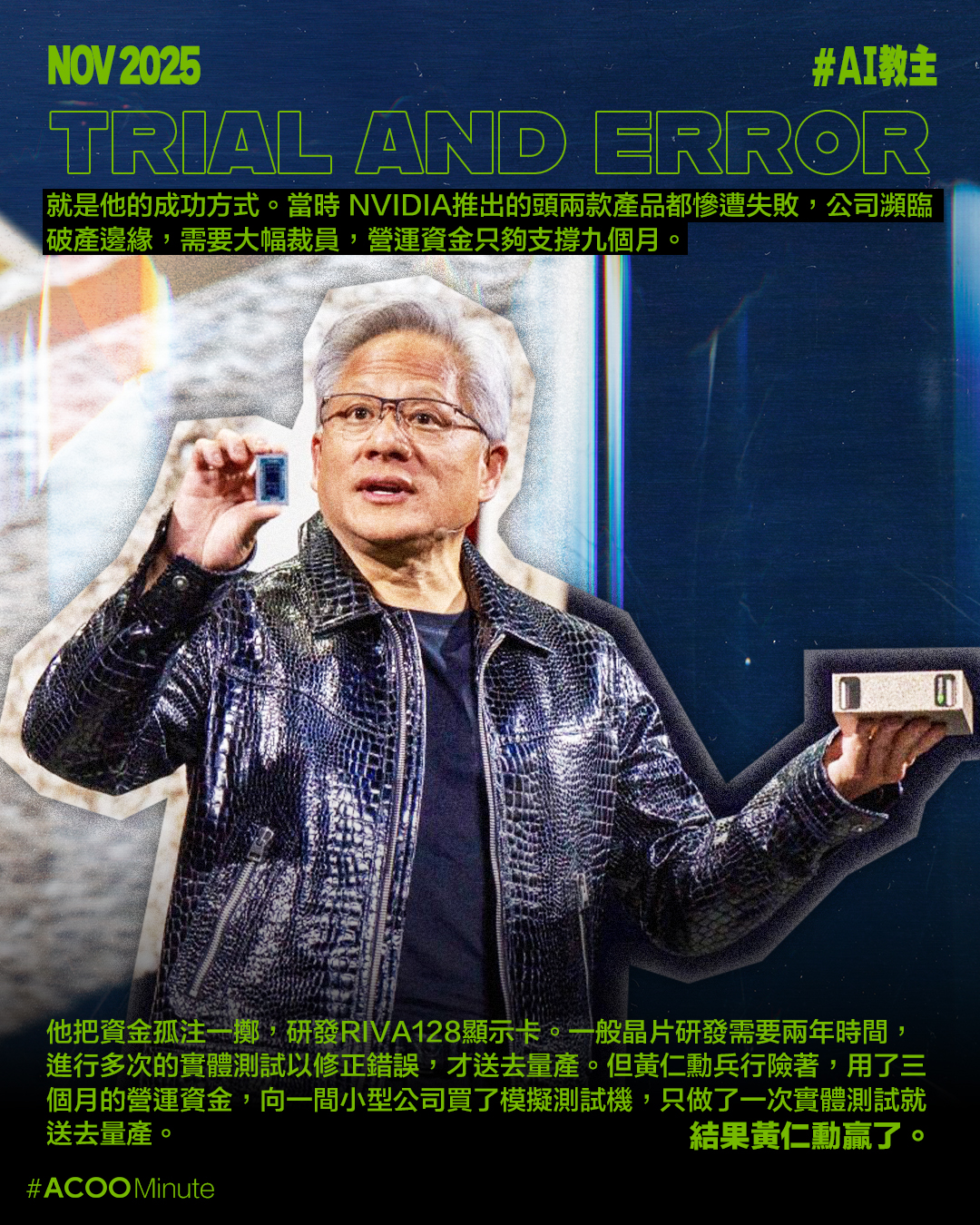

在台灣出生的黃仁勳,九歲便被父母送到美國讀寄宿學校,大學畢業後在頂尖的工程公司任職工程師。在90年代,他敏銳地察覺到圖像處理晶片的巨大潛力,於是放棄高薪厚職,與兩位合夥人創立 NVIDIA。「如果你無法忍受失敗,那你就永遠不會實驗;不嘗試實驗,你就永遠不會創新。」Trial and error,就是他的成功方式。當時 NVIDIA推出的頭兩款產品都慘遭失敗,公司瀕臨破產邊緣,需要大幅裁員,營運資金只夠支撐九個月。他把資金孤注一擲,研發RIVA128顯示卡。一般晶片研發需要兩年時間,進行多次的實體測試以修正錯誤,才送去量產。但黃仁勳兵行險著,用了三個月的營運資金,向一間小型公司買了模擬測試機,只做了一次實體測試就送去量產。結果黃仁勳贏了,RIVA128顯示卡一戰成名,令NVIDIA起死回生。敢試,因為他不怕輸,「我並不怕輸,輸對我而言不代表任何意義。如果你不嘗試,那你就沒辦法學習。所以失敗對我而言,從來就不算甚麼。 」

在台灣出生的黃仁勳,九歲便被父母送到美國讀寄宿學校,大學畢業後在頂尖的工程公司任職工程師。在90年代,他敏銳地察覺到圖像處理晶片的巨大潛力,於是放棄高薪厚職,與兩位合夥人創立 NVIDIA。「如果你無法忍受失敗,那你就永遠不會實驗;不嘗試實驗,你就永遠不會創新。」Trial and error,就是他的成功方式。當時 NVIDIA推出的頭兩款產品都慘遭失敗,公司瀕臨破產邊緣,需要大幅裁員,營運資金只夠支撐九個月。他把資金孤注一擲,研發RIVA128顯示卡。一般晶片研發需要兩年時間,進行多次的實體測試以修正錯誤,才送去量產。但黃仁勳兵行險著,用了三個月的營運資金,向一間小型公司買了模擬測試機,只做了一次實體測試就送去量產。結果黃仁勳贏了,RIVA128顯示卡一戰成名,令NVIDIA起死回生。敢試,因為他不怕輸,「我並不怕輸,輸對我而言不代表任何意義。如果你不嘗試,那你就沒辦法學習。所以失敗對我而言,從來就不算甚麼。 」

黃仁勳說,他想成為創造市場的人,而不是搶佔市場份額的人。市場瞬息萬變,競爭激烈,NVIDIA的突圍之道,不是爭第一,而是創造全新的領域。黃仁勳說,他只瞄準所謂「零億美元市場」,即是尚未開發、未有客戶、未有競爭者的領域。早在2006年,黃仁勳就大膽投資CUDA加速運算技術,當時還未有使用GPU進行AI計算的市場,投資者都不看好他這項投資,但他看到了這個技術的巨大潛力,堅持押注,才令NVIDIA今天佔據 AI 晶片領域的龍頭地位。

黃仁勳說,他想成為創造市場的人,而不是搶佔市場份額的人。市場瞬息萬變,競爭激烈,NVIDIA的突圍之道,不是爭第一,而是創造全新的領域。黃仁勳說,他只瞄準所謂「零億美元市場」,即是尚未開發、未有客戶、未有競爭者的領域。早在2006年,黃仁勳就大膽投資CUDA加速運算技術,當時還未有使用GPU進行AI計算的市場,投資者都不看好他這項投資,但他看到了這個技術的巨大潛力,堅持押注,才令NVIDIA今天佔據 AI 晶片領域的龍頭地位。

黃仁勳說成功靠韌性,希望年輕人能經歷多點苦難,「成功不是來自於智慧,而是來自於性格,而性格是經歷苦難塑造出來的。」他不輕易認輸,即使生存機會渺茫,他也會想盡辦法捱過難關;但他也不怕輸,因為只有不保證成功的實驗,才能創新。他在一場畢業典禮,就向年輕人寄語:「我希望你相信一些東西,一些非傳統的東西,一些未經探索的東西,然後全情投入去實現它。你可能會找到你的GPU,你可能會找到你的NVIDIA。」

黃仁勳說成功靠韌性,希望年輕人能經歷多點苦難,「成功不是來自於智慧,而是來自於性格,而性格是經歷苦難塑造出來的。」他不輕易認輸,即使生存機會渺茫,他也會想盡辦法捱過難關;但他也不怕輸,因為只有不保證成功的實驗,才能創新。他在一場畢業典禮,就向年輕人寄語:「我希望你相信一些東西,一些非傳統的東西,一些未經探索的東西,然後全情投入去實現它。你可能會找到你的GPU,你可能會找到你的NVIDIA。」

文字:林三 @lam.three

文字:林三 @lam.three

設計:PO @p12_o28

——————–

In ACOO, you can get refreshed in #ACOOMinute.

#黃仁勳 #NVIDIA

相關文章

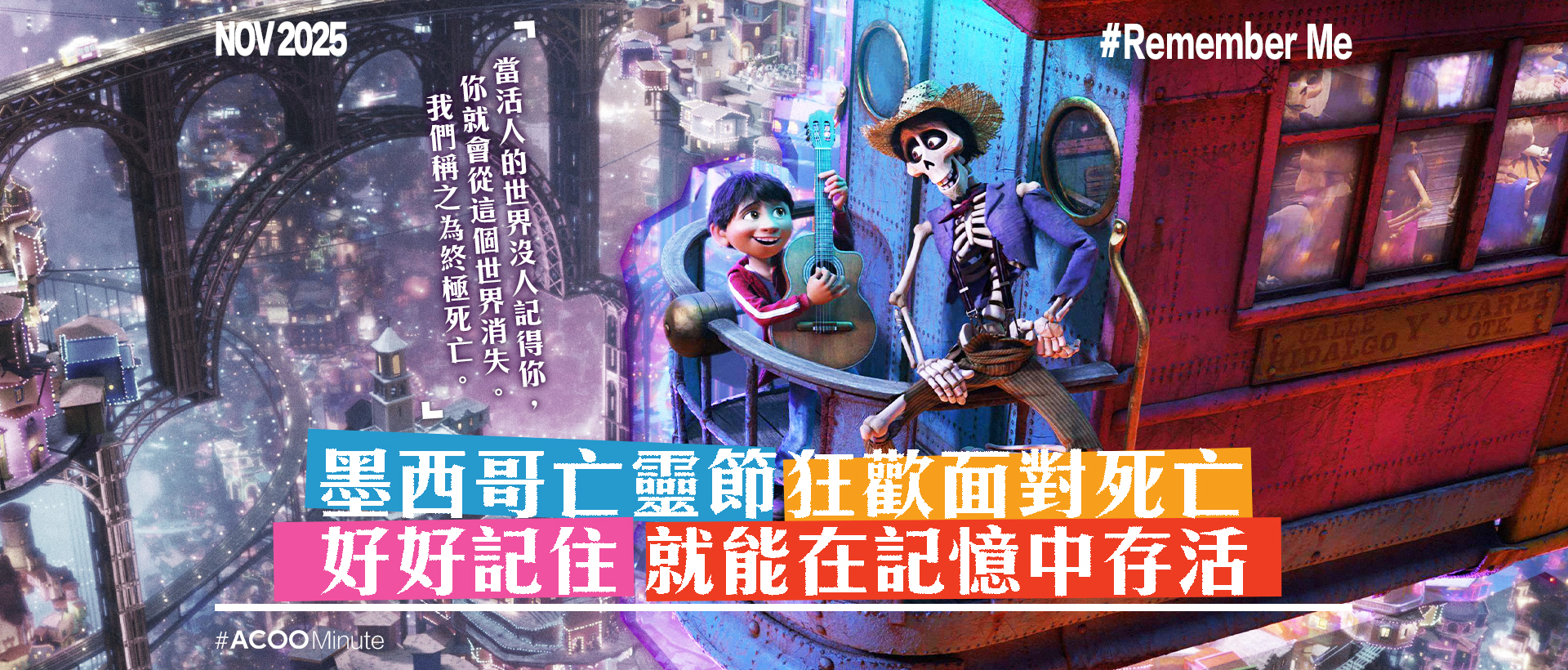

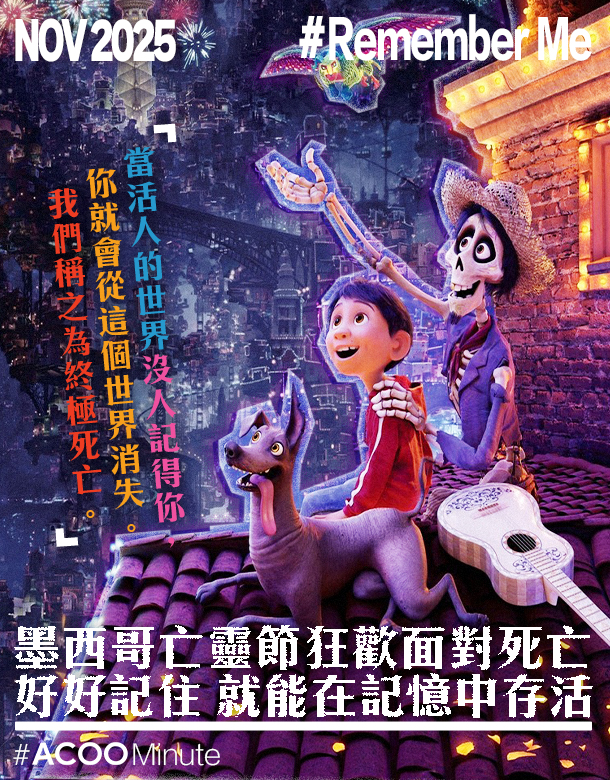

【Remember Me】墨西哥亡靈節狂歡面對死亡 好好記住 就能在記憶中存活

Pixar電影《玩轉極樂園》(《Coco》)以墨西哥傳統節日亡靈節為背景,令更多人認識這個特別的節日。今天是亡靈節,這個狂歡悼念亡者的日子,向我們展示了另一種死亡觀:原來告別,也可以不必傷春悲秋。 墨西哥人相信在亡靈節這天,亡靈會回到人間,與家人朋友相聚。人們會裝飾墓地,在故去的親友墳前燃點蠟燭,舖上萬壽菊,擺放他們生前喜愛的食物,將墓園變成唱歌、飲酒的派對。街頭亦有亡靈節遊行,大家會穿上傳統服飾,把臉塗成骷髏的模樣,周圍佈置著色彩斑斕的剪紙裝飾,街上都是唱歌跳舞的人,充滿嘉年華氣氛,以狂歡的姿態悼念逝去的人。 死亡代表著終結與失去,人類無法控制,所以對於死亡,我們大多是抱持恐懼逃避的態度。但墨西哥人的死亡觀卻截然不同。墨西哥諾貝爾文學獎得主Octavio Paz曾這樣形容他們的生死觀:「墨西哥人把死亡掛在嘴邊,他們調侃死亡、親吻死亡、慶祝死亡、與死亡同寢。」能夠以戲謔的態度面對死亡,因為他們相信死亡並不是生命的終點,而是生命循環的一部分。 在電影《玩轉極樂園》中,亡靈會存在於另一個世界,只有人間還有人記得他們,他們就不會消失;但一旦被遺忘,便會迎來所謂的「終極死亡」。記憶和愛,就是連結生者與亡者的橋樑。人與人之間有過的羈絆,確切地影響了我們的生命,形塑了如今的我們。在我們身上,就有他們存活的痕跡。 人生就是不斷的告別,不論是人還是事物的消逝,我們總是很難淡然接受,所以才有愛別離之苦。我們可能要花上一生的時間學習告別,或許可以參考墨西哥人面對生死的姿態:悼念不一定要傷春悲秋,也可以熱鬧歡騰;面對離別,不一定只有淚水,也可以帶著笑容。只要好好記住,逝去的人事物,都會在我們的記憶中存活。 文字:林三 @lam.three 設計:PO @p12_o28 -------------------- In ACOO, you can get refreshed in #ACOOMinute.

【周慕雲原型】劉以鬯寫文自娛尋回自己 日寫萬字賣文謀生仍堅持創新 「我一生人都在寫小說,原則只有四個字:與眾不同。」

文壇大師劉以鬯超過半世紀前的作品,至今仍受年輕文青喜愛。就算沒完整讀過他的書,可能也見過「所有的記憶都是潮濕的」、「生銹的感情又逢落雨天,思想在煙圈裏捉迷藏」這些句子。王家衛也很喜歡他,《花樣年華》和《2046》,也是受到劉以鬯名作《酒徒》和《對倒》的影響。劉以鬯是文壇先行者,堅持文學創作就是要刻意求新,「我一生人都在寫小說,原則只有四個字:與眾不同。」 被王家衛借鑑為周慕雲角色原型的小說《酒徒》裏,主角是個鍾情文學的小說家,卻為了生計,而寫迎合讀者口味的武俠小說和情色小說。現實中的劉以鬯,也與書中小說家的經歷有所重疊。劉以鬯在上海出生,熱衷文學創作,曾在多地任職報章雜誌編輯,1948年來港後,因為戰亂未能重返上海,唯有靠一枝筆賺稿費,一日寫超過十份報紙的連載小說,日寫一萬字,寫符合讀者口味的通俗小說,將賣文作為謀生工具。 當時的劉以鬯也陷入現實和理想的角力之中。他說,用心寫的文章不容易賣出,容易賣出的文章多數是媚俗的,當娛樂別人的東西寫得太多時,就會失去自己。他想「在忘掉自己的時候尋回自己」,於是成為他寫《酒徒》的其中一個動機。他努力找出縫隙讓理想生存,「我日間寫娛樂別人的作品,晚上有閒我寫自己喜歡的作品。」《酒徒》、《對倒》等自娛作品,日後就成為了他的代表作。 「從事小說創作的人,要是沒有創新精神與嘗試的勇氣,一定寫不出好作品。」劉以鬯堅持寫作需要創新,即使是為謀生而寫的通俗小說,他也不馬虎,很多作品都有個出人意表的結局。他的不少作品都具有實驗精神,例如《寺內》以詩的形式寫小說,《酒徒》更是被譽為是華人世界第一部意識流小說,都是突破傳統的新嘗試。除了個人創作外,他在文壇上亦積極推動華文文學的創新,任職編輯時勇於挑選風格新穎的作品刊登,八十年代更創辦《香港文學》,提攜當時的新生代作家,也斯、西西等也曾受過他的幫助。 劉以鬯對文壇的貢獻,正正源於他對「與眾不同」的堅持。「創新是一種意念,至於成功與否,則是創作以外的事,重要是堅持創新的意念。」在90多歲高齡時,他仍表示腦中依然有故事想說,創作熱情仍然未減。創新不一定保證成功,但要有敢於實驗的勇氣,才能迎來新的可能。 文字:林三 @lam.three 設計:PO @p12_o28 -------------------- In ACOO, you can get refreshed in #ACOOMinute.

【反斗車王】閃電王麥坤教我的道理 真正的勝利不是到達終點 是此刻你和我在一起

近廿年前上映的《反斗車王》是不少八、九十後的最愛。除了型爆的賽車畫面,角色之間真摯的友情,以及主角閃電王麥坤的成長歷程,也是這套經典動畫吸引人的地方。 以新人王的姿態出場的麥坤,心高氣傲,總是認為「I can handle everything」,漠視隊員的付出,認為取得勝利都是自己的功勞。陰差陽錯下,他在前往比賽的途中,被迫滯留在油車水鎮,要為小鎮舖馬路,卻在與小鎮居民相處中,意外地收穫了珍貴的友誼,亦改變了他目中無人的性格。 曾經的麥坤可能也像我們,總是想著要跑得比人快,眼裏只有終點,很想獲得某種成就,去證明自己。工作所霸佔的時間愈來愈多,重要性愈來愈高,於是朋友約食飯、阿爸阿媽叫你返屋企飲湯,總是變成下次得閒先做的事。麥坤在滯留油車水鎮時,老是說要離開小鎮去加州比賽,單純的哨牙嘜問麥坤,「比賽為甚麼對你來說那麼重要?」看似天真的一條問題,卻其實是靈魂拷問。我們一直追求的那些目標,究竟是自己真正渴望的,還是因為別人都說「應該要」才跟著去追?我們有沒有問過自己,究竟是為了甚麼而努力? 油車水鎮有著壯麗的景色,卻因為高速公路的落成而遊人漸少,變得冷清。全速朝著目標前進的人,固然贏了速度,卻錯過了身邊的美好風景。我們以為要去到終點才會幸福,但美好其實並不在遙遠的他方。當我們在生活中慢下來,才能看清我們現在已經擁有的。美好的一切,其實已經在身旁,已經在當下。 動畫最令人感動的一幕,是麥坤在終點線前放棄冠軍,將炒車受傷的對手推到終點線。輸了頭銜,卻贏得尊重,贏得友情。麥坤說:「有個阿伯教識我一樣嘢,獎盃只不過係一隻空嘅杯嚟。」一座座的獎盃,剎那的榮耀,最後只是一場虛空。自大的麥坤最後意識到,原來真正的勝利,並非頭銜與名利,而是有人為你打氣,有人與你並肩欣賞沿路風景。在高速奔馳到累了的時候,記得讓自己歇息一下,走到小路兜兜風,感受當下的美好。 文字:林三 @lam.three 設計:ZH @zzzzzzzih_

【搖滾傳奇】反叛的和平主義者 永遠的夢想家John Lennon 「我對社會很憤世嫉俗,但對生命和愛從來不懷疑」

「You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one.」John Lennon在《Imagine》裏表達對和平的想像,溫柔而有力量,半個世紀以來於多個國際場合上被引用。這位曾經風靡全球的The Beatles成員,不單在搖滾樂上影響深遠,他對愛與和平的堅持,仍然提醒著我們,要對美好抱有想像。 在我們印象中輕唱著《Imagine》,呼籲愛與和平的John Lennon,小時候也是個叛逆少年。他是老師眼中的問題學生,被罰留堂是家常便飯,成績單上老師的評價是「課堂表現極之不理想」、「注定會失敗」,連他自己也說:「同學的家長都會說『離那傢伙遠一點』,我就是那種孩子。」他對傳統教育完全沒有興趣,中學畢業考試沒有一科合格。姨媽為他申請入讀利物浦藝術學院,他卻以擾亂課堂和嘲弄老師在全校臭名遠播,最後因為沒有通過考試而被踢出校。他自小父母離異,由姨媽撫養長大。母親在他十多歲時送了他一支結他,但那個雖然疼愛他,不過有點嚴厲的姨媽總是對他說:「玩吉他當然非常好,但你永遠不可能靠它賺錢。」這對天性反叛的Lennon來說當然沒有任何影響。他16歲就開始玩樂團,The Beatles成軍後,數年間即在全球爆紅,成為音樂史上的傳奇。 「我在社會中的角色,或者說任何藝術家或詩人的角色,是試圖表達我們共同的感受。」由風靡全球的搖滾樂隊成員,到後來變成積極反戰的活躍份子,其實都是他表達感受的方式。The Beatles解散後,Lennon推出個人專輯,歌曲更具政治性,經常借歌批判體制,並表明反戰的立場。1969年越戰爆發期間,他與前衛藝術家小野洋子將他們的蜜月變成一場和平抗議,發起「床上和平運動」(Bed-In for Peace),先後在荷蘭及加拿大的酒店臥床一周,邀請媒體進房採訪,期間即席錄製了《Give Peace a Chance》這首反戰歌曲,響應「Make love, not war」的理念,利用自己的知名度呼籲停戰。向世人鼓吹和平的他,於40歲時被瘋狂歌迷刺殺身亡,結束傳奇一生。 「對社會、政治、媒體、政府都很憤世嫉俗,但我對生命、愛、善良、死亡從來不懷疑,所以我並不希望被貼上憤世嫉俗的標籤。」他的憤世嫉俗,來自於對和平的渴望。在利益至上的時代,鼓吹和平,可能真的成了一種違反主流的反叛行為。今天的世界,離《Imagine》中理想的烏托邦還有很大段距離,Lennon的夢想仍然遙不可及。但在他的音樂裏,我們能夠感受到想像的力量,勇敢地繼續做夢。 文字:林三 @lam.three 設計:ZH @zzzzzzzih_

【溫柔的力量】印度國父甘地自願受苦難抗爭 一生堅持和平非暴力信仰 「用溫柔的方式,你可以撼動這個世界」

聯合國將國際非暴力日定在10月2日,那天是印度國父甘地的生日。歷史上第一個大型全國性的非暴力抗爭運動,普遍被認為是由甘地發起的。他曾在南非挺身對抗針對印度裔的種族歧視,回國後投入印度的獨立運動長達30多年,期間多次被捕入獄,最後見證印度成功獨立,脫離英國的殖民統治。他所主張的非暴力不合作抗爭,深深影響了後來的民權運動,包括美國及南非的民權運動領袖馬丁路德金及曼德拉,都曾表示受到甘地的啟發。他以愛為信仰,堅信溫柔的力量:「用溫柔的方式,你可以撼動這個世界。」 甘地出生於印度一個中上階層的家庭,父親是當地的官員。他曾到英國留學修讀法律,畢業後回國執業,卻發展不順,後來受邀前往南非擔任律師。當時南非的種族歧視非常普遍,甘地有天乘火車,明明買了頭等車廂的車票,卻被要求轉到三等車廂,拒絕這種不公待遇的他,竟被強行拖下火車,在寒冷的火車站等了一晚。這件事激發了他踏上爭取平權之路,在南非的21年間,他組織印度社群遊行、罷工,推行非暴力抗爭的理念。期間因參與抗議活動而被捕,英國政府在輿論壓力下釋放他,此後甘地逐漸成為國際知名的非暴力抗爭領袖。 當時印度被英國殖民統治,同樣遭受各種不平等待遇。46歲之時,甘地獲邀從南非回國,協助印度的獨立運動。甘地的抗爭方法,是各種的不合作運動,包括抵制英國貨、罷工、不入公立學校、不到法庭、不入公職等,這種看似消極抵抗的方法,卻對殖民政府構成了挑戰,並引發各界壓力,迫使英國政府讓印度逐漸發展自治體制。最終在二戰結束後,英國因戰爭消耗嚴重,對殖民地的控制力大幅削弱,加上印度國內強烈的獨立運動壓力,促使英國放棄印度的殖民統治,印度於1947年成功獨立。 挺身而出,有時會為自己招來風險與苦難。但甘地卻將自願受苦受難視為非暴力抗爭哲學的一部分,主張即使面對攻擊亦不要還手,才能打破以暴制暴的循環,喚醒人的良知。他亦以身作則,多次為了抗議而絕食、入獄,成功激勵大批民眾加入抗爭,展示手無寸鐵並不代表軟弱無力,反而也是一股強大的力量。雖然甘地最後被印度教狂熱分子暗殺身亡,但他一生堅守的非暴力理念並沒有消失,而是成為重要的精神遺產,繼續對後世留下深遠影響。 後人尊稱甘地為「聖雄」,但甘地其實也只是人。對於他主張的和平手段,有人會覺得他過於理想化、天真離地,放諸他方未必適用。正如所有歷史事件的發生,都需要天時地利人和配合,印度獨立絕非甘地一人的功勞。但他敢於反抗不公的性格,以及能夠在苦難中堅守信念的意志,已足以證明,溫柔也可以是種強大的力量。 文字:林三 @lam.three 設計:PO -------------------- In ACOO, you can get refreshed in #ACOOMinute.

【荒謬世界的反抗者】我們都是過著重複生活的西西弗斯 卡繆教你擁抱荒謬才能自由過活

起床、乘車、工作、吃飯、睡覺⋯⋯日子就在周而復始的生活之中流逝。你是否也曾想過,這樣營營役役的生活究竟有何意義?卡繆說,每天過著重複生活的我們,都是被懲罰推石頭的西西弗斯,在無意義的世界中徒勞。於卡繆而言,荒謬是必然的,但我們仍可以反抗這種荒謬,「與荒謬的奮鬥本身,就足以充實人心。」 卡繆是法國哲學家及文學家,曾獲諾貝爾文學獎,著作有《異鄉人》、《鼠疫》、《西西弗斯的神話》、《反抗者》等。他的作品圍繞著生命的荒謬性,這個主題也許來自他的親身體會。他在北非阿爾及利亞的貧民區長大,父親在一戰中陣亡,由母親撫養長大,生活艱難。青年時期的他熱愛足球,卻患上肺結核,不但中止了他的體育生涯,更需要一度休學,未能報考教師資格考試。後來他移居法國,從事報社記者、劇作家等工作。二戰期間,德軍入侵法國,他見證了人類互相毀滅的荒繆,秘密地加入地下報社,以文字對抗納粹。二戰後,面對共產主義陣營高舉暴力革命的浪潮,他表明反對立場,甚至因此與好友沙特分道揚鑣。命運的不如人意,令他深深感受到人生的荒謬。 卡繆認為,生活的荒謬,來自於人的願望與真實世界之間的矛盾。人總希望人生是有意義的,但世界本來就沒有任何客觀的意義,於是便虛生了荒謬感。我們出於天性,一直很想尋求生命的意義,可能會將其寄託在事業、家庭、成就等,為此拼搏一生。但卡繆認為,這些都只是人們為了減輕內心焦慮的麻醉藥,以逃避生命的荒謬。「如果你執著於探尋人生的意義,你將無法真正生活」,如果一直徒勞地追尋不存在的意義,那就無法真實地感受當下。 但世界荒謬,並不等如人就要消極悲觀,反而是獲得自由的開始。卡繆是個反抗者:「我反抗,故我存在。」他認為要反抗荒謬,就必須要先承認荒謬,保持清醒,拒絕一切虛假的意義,拒絕追逐如泡影的目標。既然沒有必需要追求某些意義,才能社會束縛中獲得解放,自由的活著。活著不一定要有宏大的理由,只需感受生命本身,也許已經足夠。 卡繆說:「必須想像西西弗斯是快樂的。」當你清醒地知道自己身處荒謬之中,卻仍可選擇繼續奮鬥,繼續推石頭,這一刻,你便勝過命運。各位西西弗斯,又會選擇如何面對推石頭的命運? 文字:林三 @lam.three 設計:ZH @zzzzzzzih_ -------------------- In ACOO, you can get refreshed in #ACOOMinute.